Blog

令和6年5月4日 メキシコ1-3月期GDP

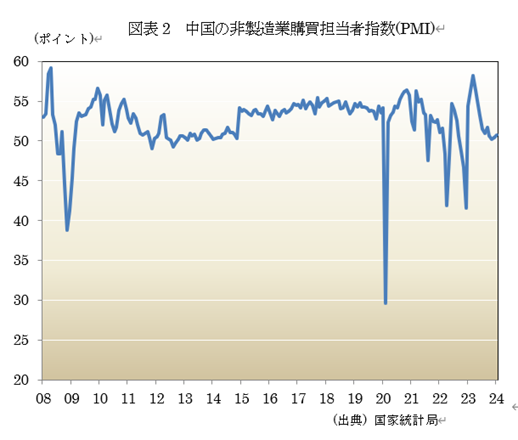

令和6年5月2日 中国4月PMI

令和6年4月30日 インドネシア中銀利上げ

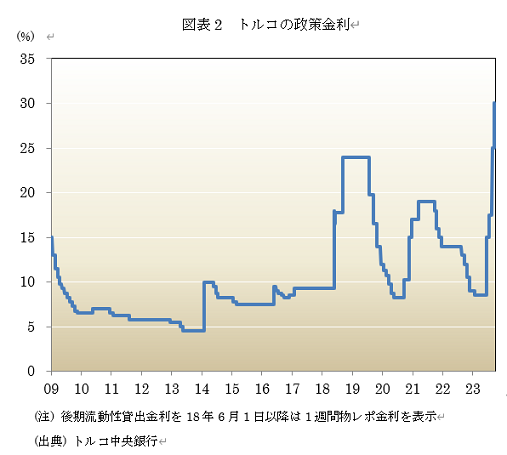

令和6年4月28日 トルコ中銀金利据え置き

令和6年4月27日 金価格が上昇

令和6年4月25日 中南米通貨が下落

令和6年4月24日 中国LPR5年物金利据え置き

令和6年4月22日 トルコ2月総売上高指数加速

令和6年4月21日 米アップルがインドネシアで製造拠点建設検討

令和6年4月20日 インド総選挙投票始まる

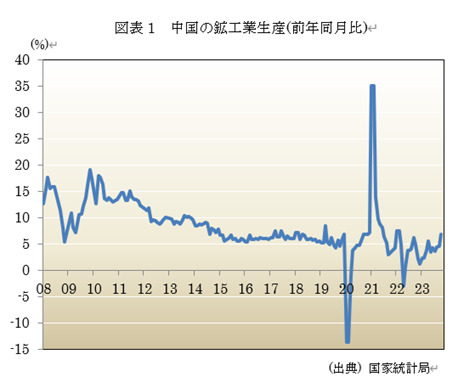

令和6年4月18日 中国3月鉱工業生産

令和6年4月17日 中国1-3月期GDP

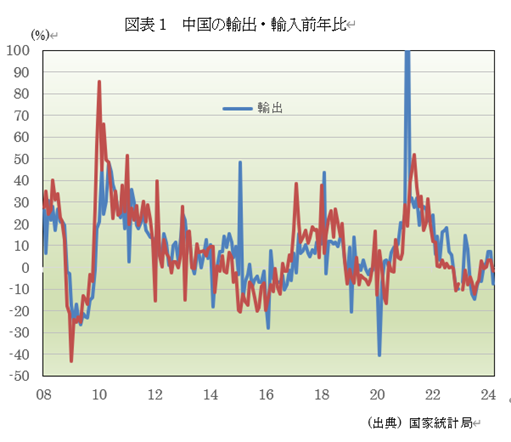

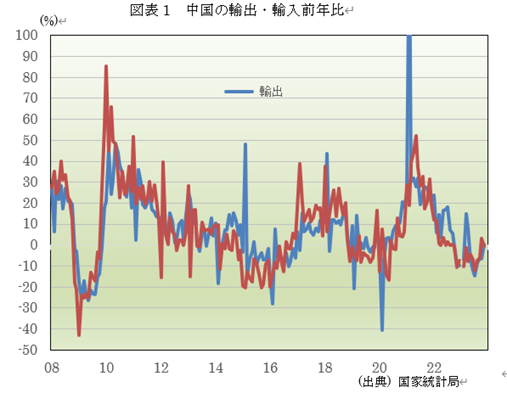

令和6年4月15日 中国3月貿易統計

令和6年4月14日 中国3月CPI

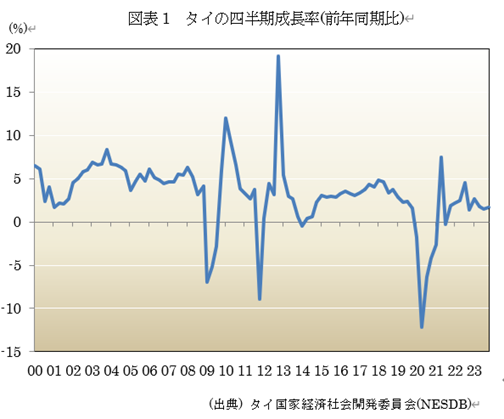

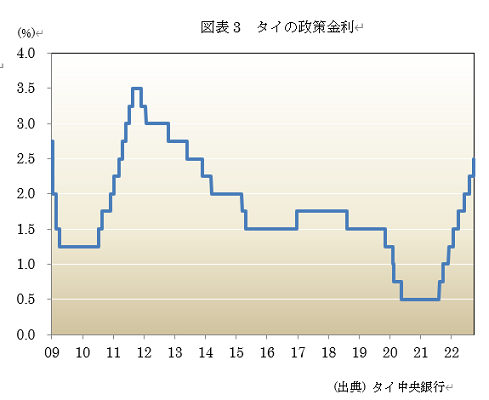

令和6年4月13日 タイ中銀政策金利据え置き

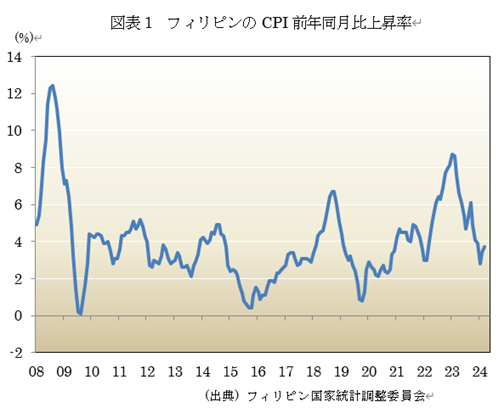

令和6年4月11日 フィリピン中銀金利据え置き

令和6年4月10日 メキシコペソ主導で中南米通貨高

令和6年4月8日 米3月雇用統計

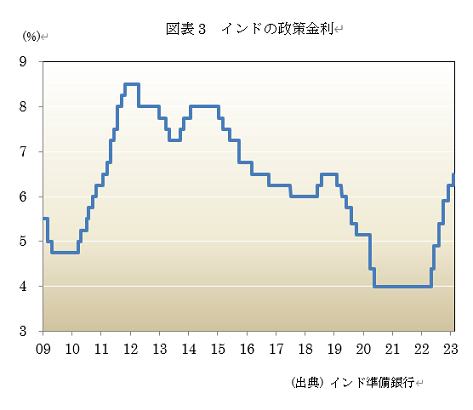

令和6年4月7日 インド中銀政策金利据え置き

令和6年4月6日 フィリピンがGDP目標下方修正

令和6年4月3日 トルコ地方選与党敗北

令和6年4月2日 中国3月PMI

令和6年4月1日 トルコ3月景況感指数上昇

令和6年3月31日 ブラジル・アマゾンの森林破壊23年に半減

令和6年3月30日 ブラジル中銀利下げ

令和6年3月28日 ロシア中銀金利据え置き

令和6年3月27日 トルコ中銀利上げ

令和6年3月26日 メキシコ中銀政策金利引き下げ

令和6年3月23日 インドネシア中銀金利据え置き

令和6年3月20日 中国1-2月鉱工業生産

令和6年3月18日 ロシア大統領選開票へ

令和6年3月17日 中国1月70都市新築住宅価格

令和6年3月14日 中国全人代終了

令和6年3月12日 米2月雇用統計

令和6年3月11日 中国1-2月貿易統計

令和6年3月10日 中国2月CPI

令和6年3月9日 マレーシア中銀金利据え置き

令和6年3月6日 中国全人代2024年成長率目標を+5%前後に設定

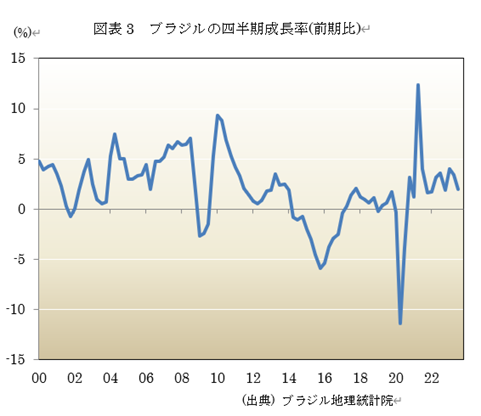

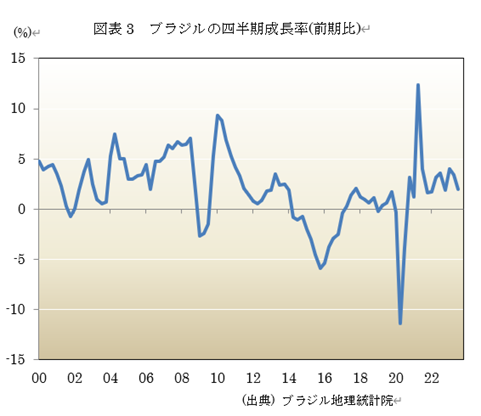

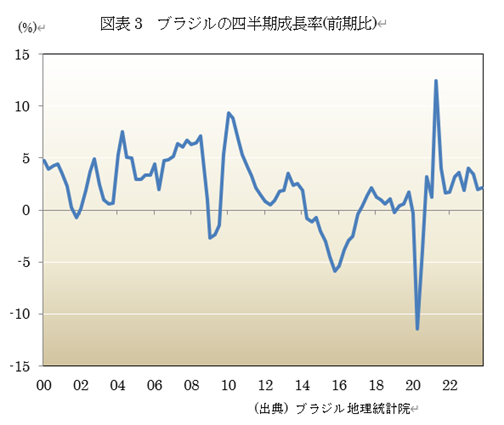

令和6年3月4日 ブラジル10-12月期GDP

令和6年3月3日 中国2月PMI

令和6年3月2日 インド10-12月期GDP

令和6年2月29日 中国が金門島付近で台湾を威嚇

令和6年2月27日 インドネシア中銀金利据え置き

令和6年2月26日 中国1月70都市新築住宅価格

令和6年2月24日 トルコ中銀政策金利据え置き

令和6年2月22日 ロシア中銀金利据え置き

令和6年2月21日 中国LPR5年物金利引き下げ

令和6年2月19日 メキシコ中銀政策金利据え置き

令和6年2月18日 マレーシア10-12月期GDP

令和6年2月17日 インドネシア大統領選プラボウォ氏当選確実

令和6年2月15日 MSCIが中国66銘柄除外

令和6年2月14日 中国春節混雑

令和6年2月12日 インド中銀金利据え置き

令和6年2月11日 タイ中銀金利据え置き

令和6年2月10日 中国1月CPI

令和6年2月8日 OECD世界経済見通し上方修正

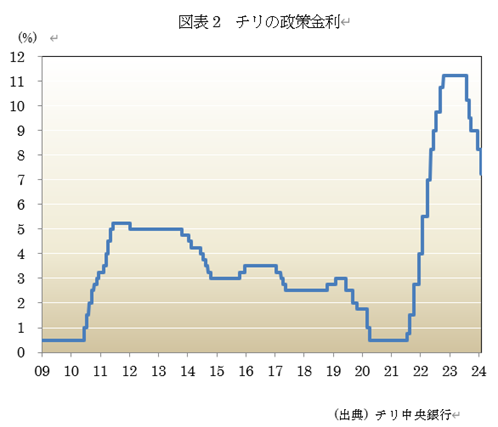

令和6年2月6日 チリ中銀利下げ

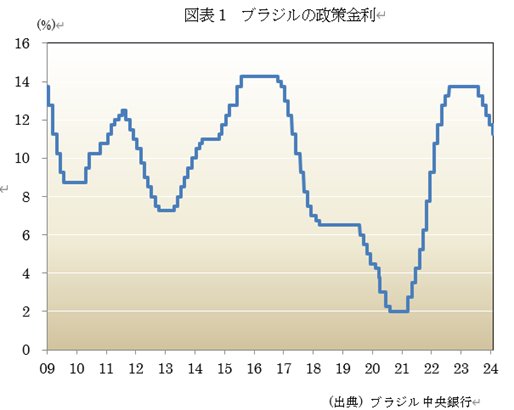

令和6年2月5日 ブラジル中銀利下げ

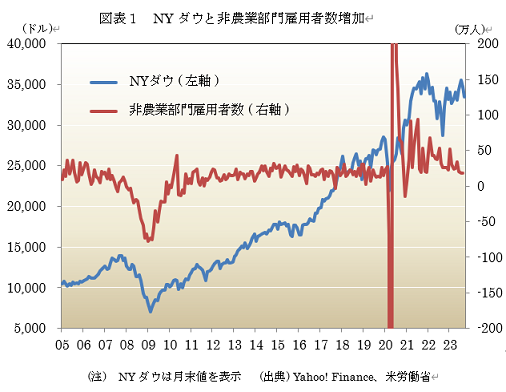

令和6年2月4日 米1月雇用統計

令和6年2月3日 IMFが世界経済見通しを上方修正

令和6年2月1日 中国1月PMI

令和6年1月31日 トルコ中銀利上げ

令和6年1月29日 エクアドルで治安が悪化

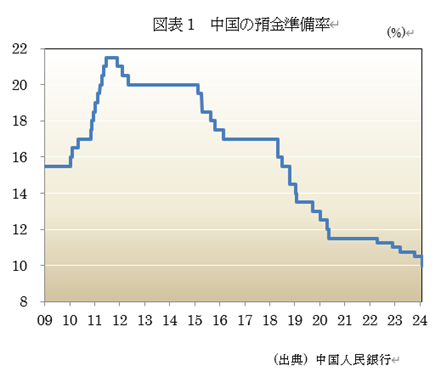

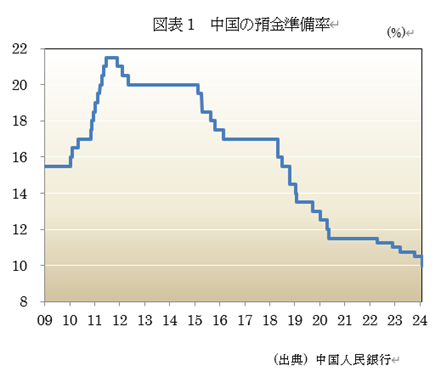

令和6年1月28日 中国預金準備率引き下げ

令和6年1月27日 マレーシア中銀金利据え置き

令和6年1月25日 国際投資家が中国離れ

令和6年1月24日 ムーディーズがトルコのソブリン債格付け見通しを引き上げ

令和6年1月23日 インドネシア中銀金利据え置き

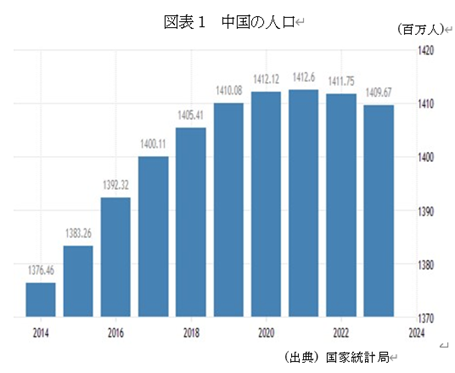

令和6年1月20日 中国の人口2年連続減少

令和6年1月18日 中国12月鉱工業生産

令和6年1月17日 米英軍がフーシ攻撃

令和6年1月15日 中国12月貿易統計

令和6年1月14日 中国12月CPI

令和6年1月13日 中国の自動車生産販売台数3000万台突破

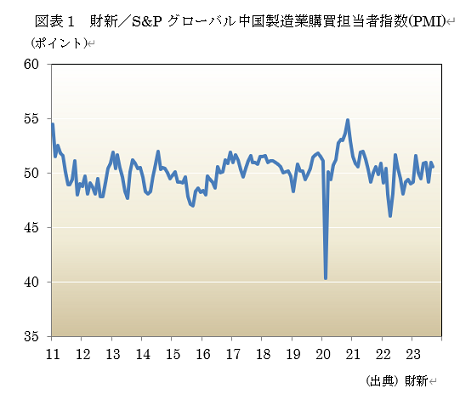

令和6年1月10日 財新発表中国12月PMI

令和6年1月8日 米12月雇用統計

令和6年1月6日 トルコ12月CPI上昇率加速

令和6年1月4日 ベトナム10-12月期GDP

令和6年1月3日 2024年びっくり予想

令和6年1月2日 中国12月PMI

令和5年12月31日 今年を振り返って(5) 生成AI

令和5年12月30日 今年を振り返って(4) 大幅な円安が進行

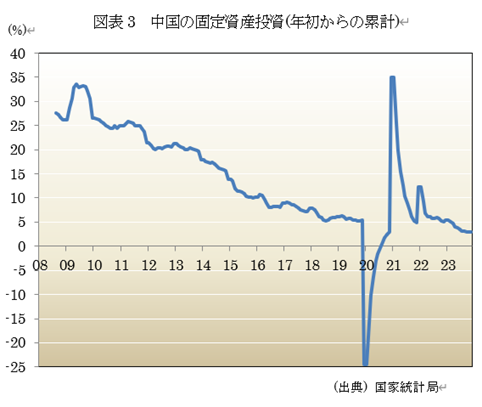

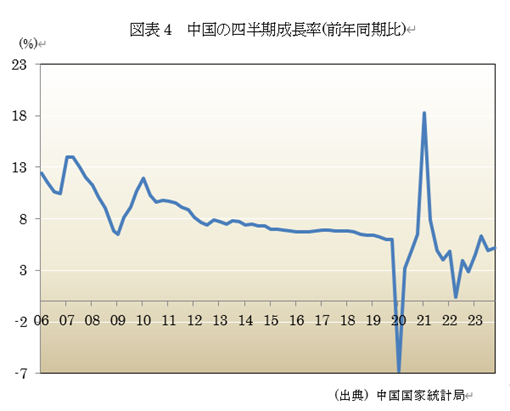

令和5年12月28日 今年を振り返って(3) 中国経済が変調

令和5年12月27日 今年を振り返って(2) 金利

令和5年12月26日 今年を振り返って(1) 物価

令和5年12月24日 インドネシア中銀金利据え置き

令和5年12月23日 トルコ中銀利上げ

令和5年12月21日 中国11月貿易統計

令和5年12月19日 ブラジル中銀利下げ

令和5年12月18日 メキシコ中銀金利据え置き

令和5年12月17日 中国11月鉱工業生産

令和5年12月14日 アルゼンチン大統領に右派ミレイ氏就任

令和5年12月13日 インド準備銀行金利据え置き

令和5年12月11日 中国11月CPI

令和5年12月10日 米11月雇用統計

令和5年12月9日 マレーシア7-9月期GDP

令和5年12月7日 インド7-9月期GDP

令和5年12月6日 トルコ7-9月期GDP

令和5年12月4日 COP28開幕

令和5年12月3日 中国11月PMI

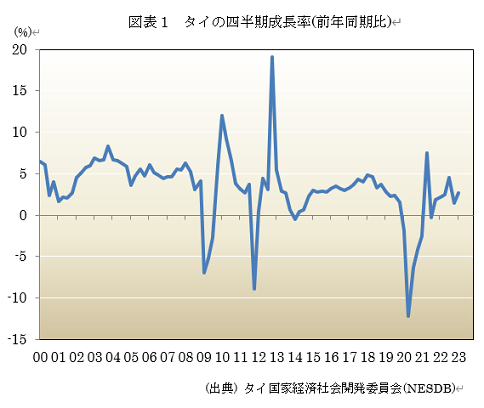

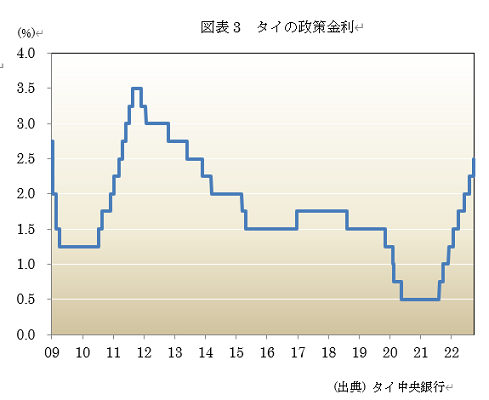

令和5年12月2日 タイ中銀金利据え置き

令和5年11月30日 30年万博サウジに決定

令和5年11月29日 中国経済に衰退の兆候

令和5年11月28日 フィリピン7-9月期GDP

令和5年11月27日 インドネシア中銀金利据え置き

令和5年11月25日 トルコ中銀利上げ

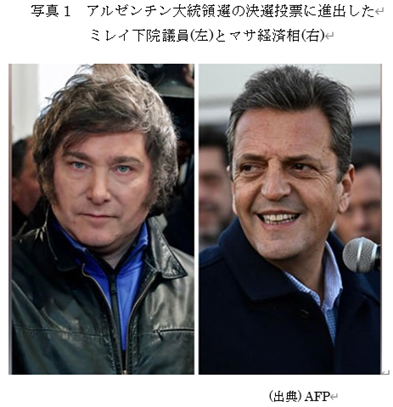

令和5年11月23日 アルゼンチン大統領にミレイ氏当選

令和5年11月22日 タイ7-9月期GDP

令和5年11月20日 中国独身の日販売不調

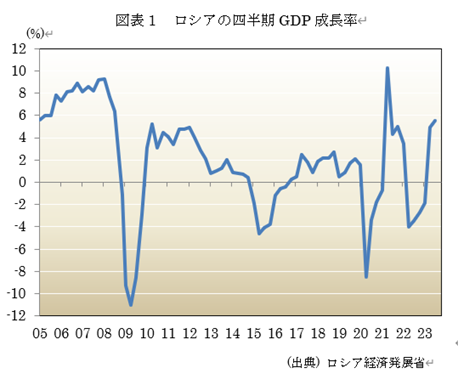

令和5年11月19日 ロシア7-9月期GDP

令和5年11月16日 中国10月鉱工業生産

令和5年11月15日 中国EV市場競争激化

令和5年11月14日 トルコの10月CPI上昇率が減速

令和5年11月12日 メキシコ中銀政策金利据え置き

令和5年11月11日 中国10月CPI

令和5年11月9日 中国10月貿易統計

令和5年11月6日 米10月雇用統計

令和5年11月5日 ブラジル中銀利下げ

令和5年11月4日 マレーシア中銀金利据え置き

令和5年11月2日 中国人富豪が日本のホテルやリゾートを爆買い

令和5年11月1日 中国10月PMI

令和5年10月30日 李克強前首相死去

令和5年10月29日 ロシア中銀利上げ

令和5年10月27日 フィリピン中銀利上げ

令和5年10月25日 ハマスとイスラエルの戦闘が継続

令和5年10月24日 中国9月70都市新築住宅価格

令和5年10月22日 中国の一帯一路が岐路に

令和5年10月21日 インドネシア中銀利上げ

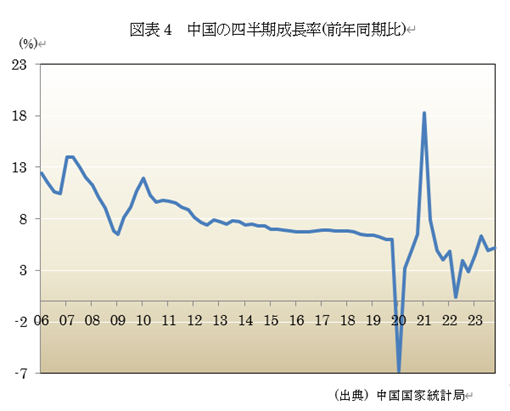

令和5年10月19日 中国7-9月期GDP

令和5年10月17日 ブラジルCPI加速

令和5年10月16日 トルコ総売り上げ指数減速

令和5年10月15日 中国9月貿易統計

令和5年10月14日 中国9月CPI

令和5年10月12日 中国9月100都市新築住宅価格

令和5年10月11日 財新発表中国9月PMI

令和5年10月10日 インド中銀金利据え置き

令和5年10月8日 米9月雇用統計

令和5年10月5日 トルコCPI上昇率加速

令和5年10月4日 ロシア中銀利上げ

令和5年10月3日 中国9月PMI

令和5年10月1日 メキシコ中銀金利据え置き

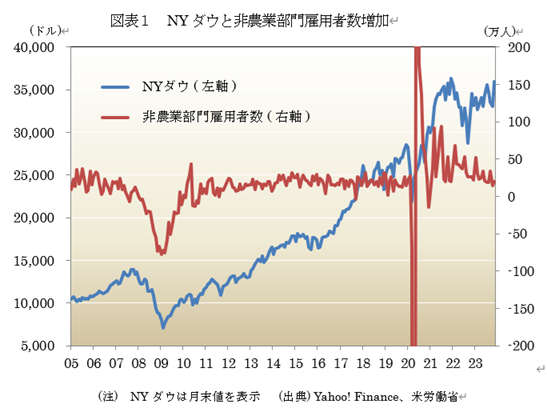

令和6年5月5日 米4月雇用統計

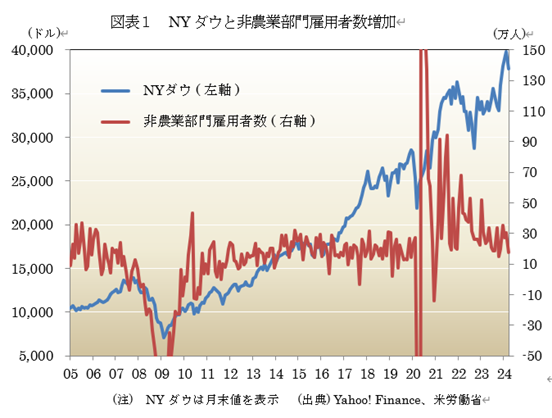

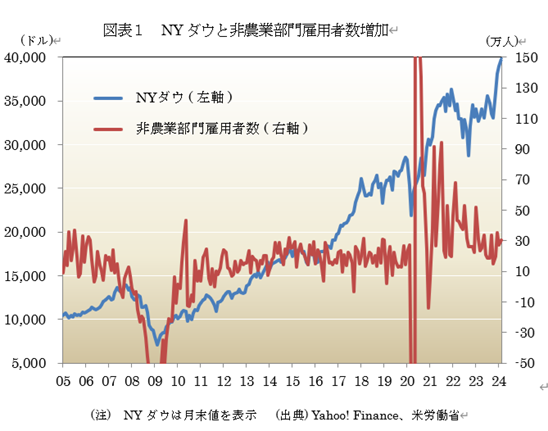

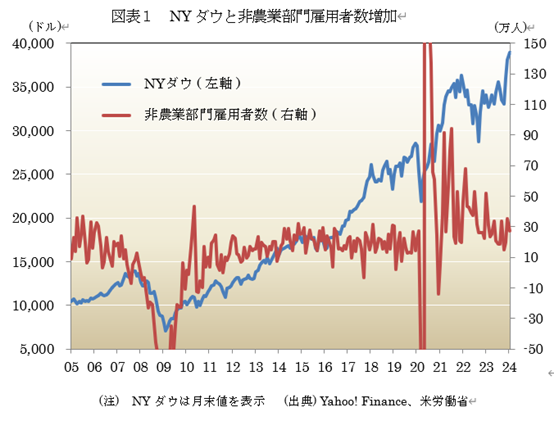

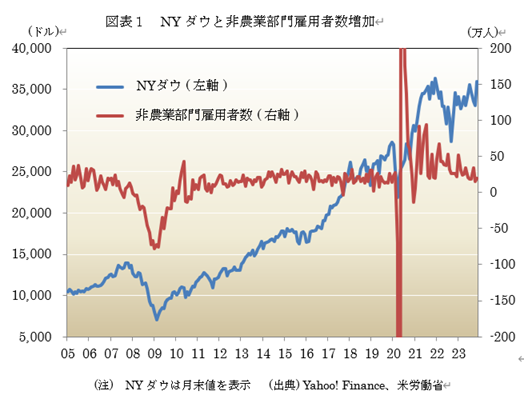

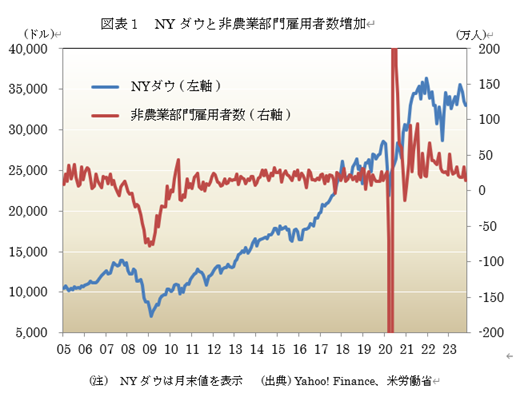

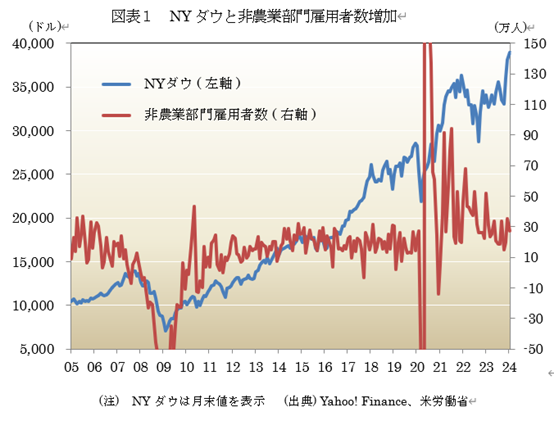

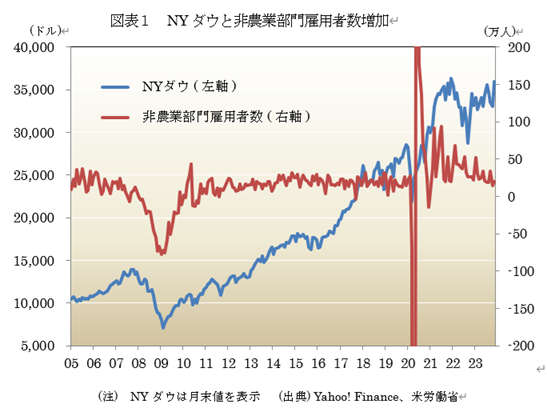

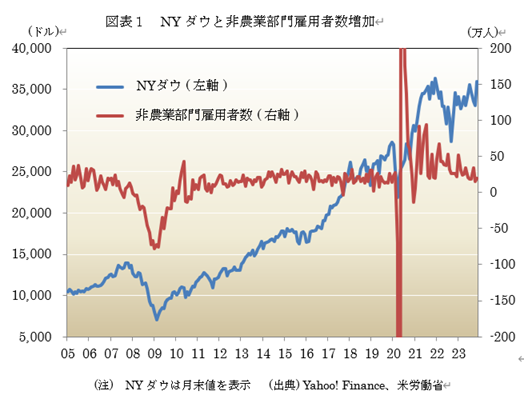

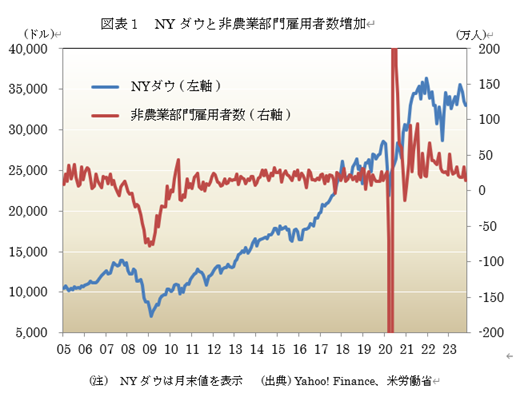

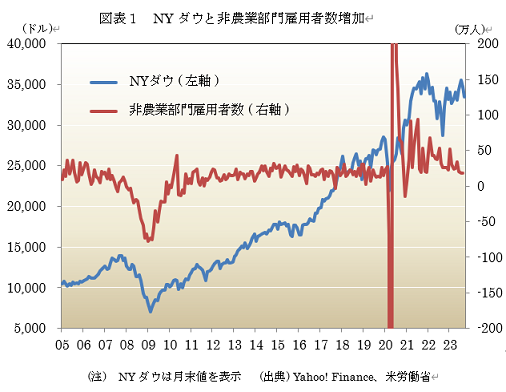

おはようございます。米国の4月の雇用統計で、雇用者数が+17.5万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想下回る

米労働省が4月の雇用統計を3日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+17.5万人。市場予想の+24.3万人を大幅に下回りました。前月は+30.3万人から31.5万に上方修正。

失業率は3.8%から3.9%に上昇。只、4%を27か月連続で下回りました。時間当たり平均賃金は前年比+3.9%と、3月の同+4.1%から鈍化。

2. FRBは物価動向を注視

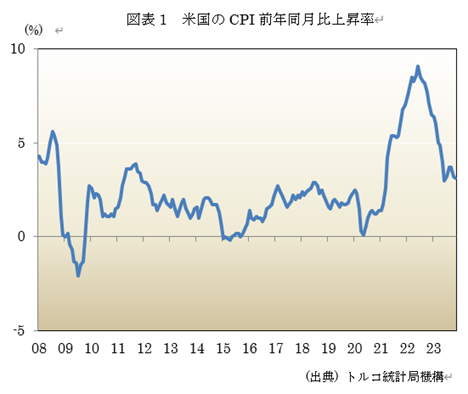

米国の消費者物価指数(CPI)が10日発表され、総合、コアともに予想を上回りました。総合指数は前年同月比+3.5%と、前月の+3.2%から加速。市場予想の+3.4%から上振れ。

価格変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数も同+3.85%と、2月から伸び率が横這いであったものの、市場予想の+3.7%から上振れ。

米国の1-3月物価上昇率は想定を上回る強さを示唆しており、利下げシナリオの修正をせまられるFRB(連邦準備委員会)は、雇用動向も注視しています。

5月1日の記者会見で追加利上げの可能性を聞かれたパウエル議長は、今の金利水準でも景気の減速効果を生み出せている証拠として、求人件数の減少を挙げました。

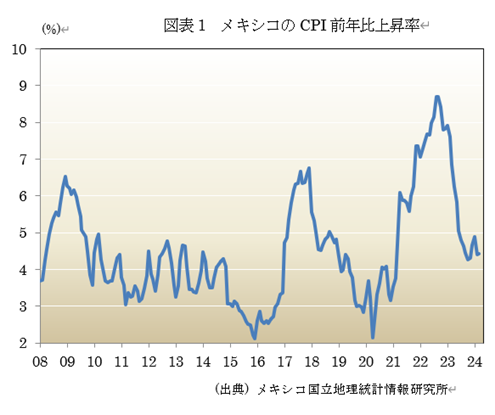

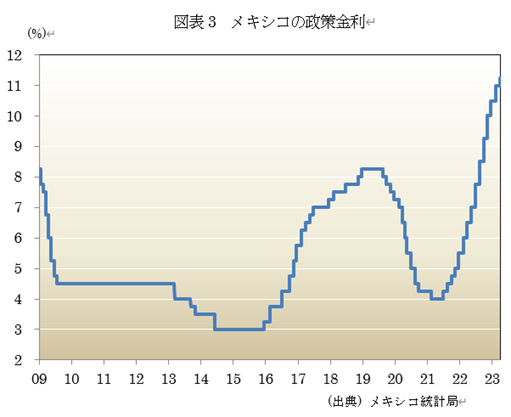

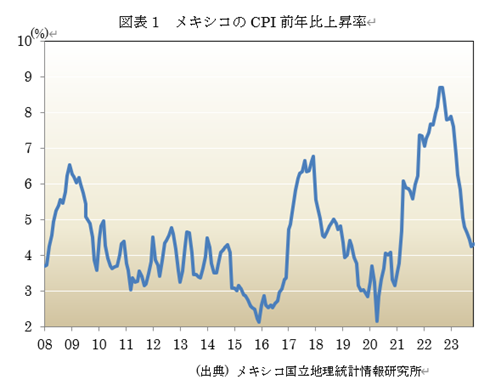

令和6年5月4日 メキシコ1-3月期GDP

おはようございます。メキシコ1-3月期GDPは+1.6%に減速しました。

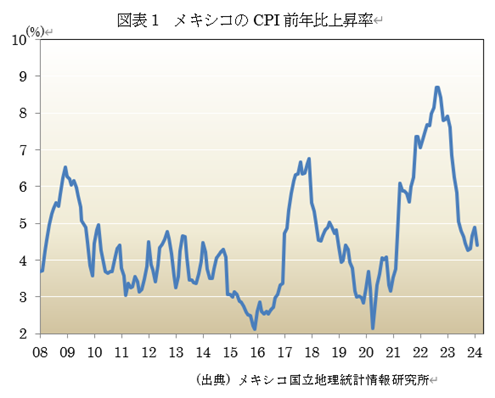

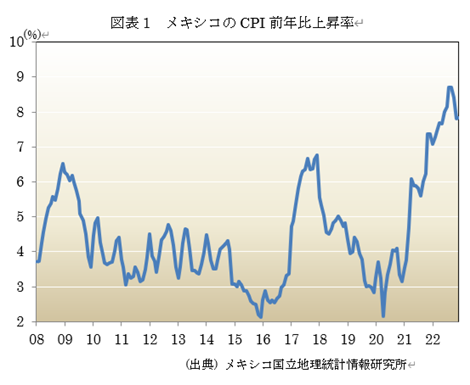

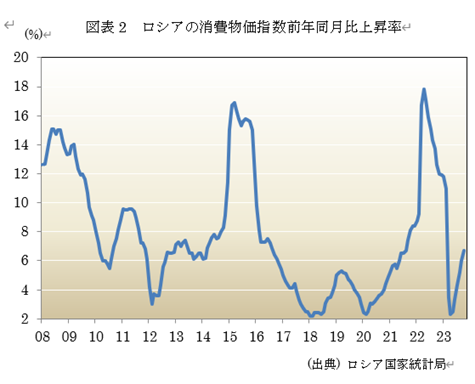

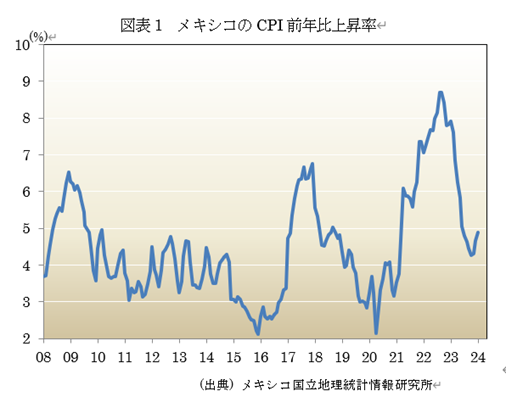

1. CPI上昇率はやや加速

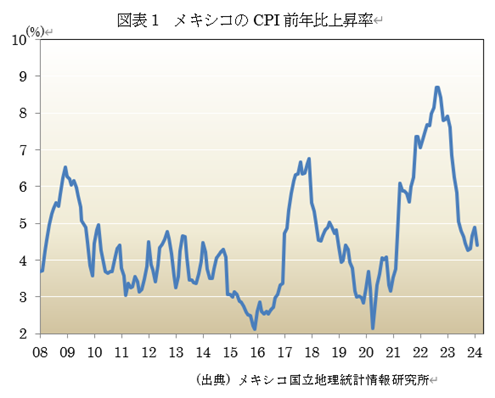

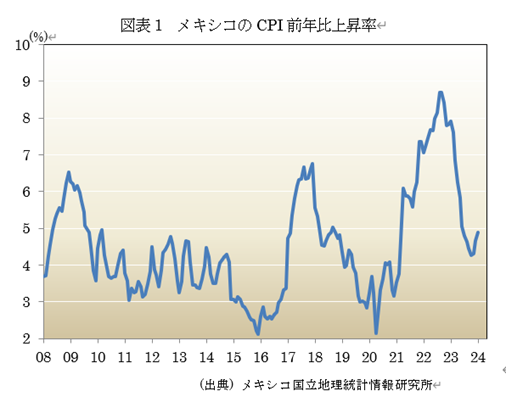

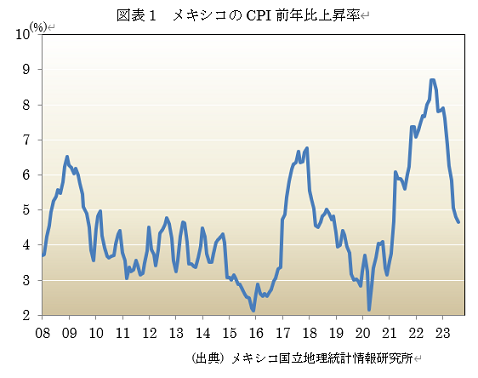

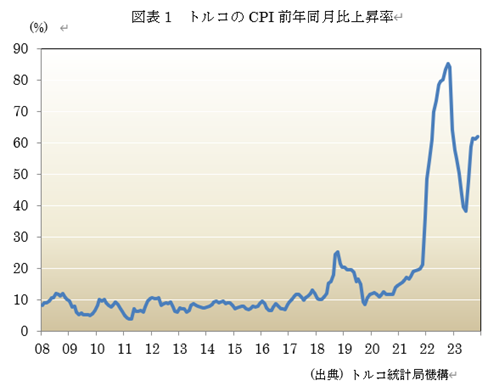

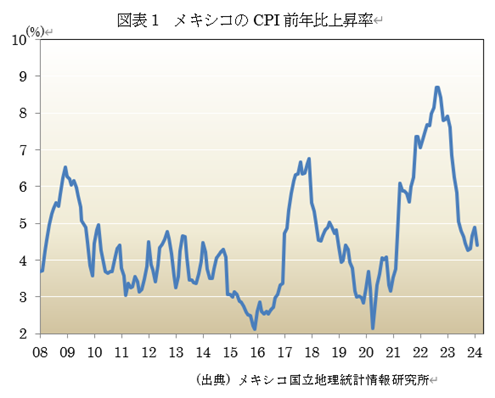

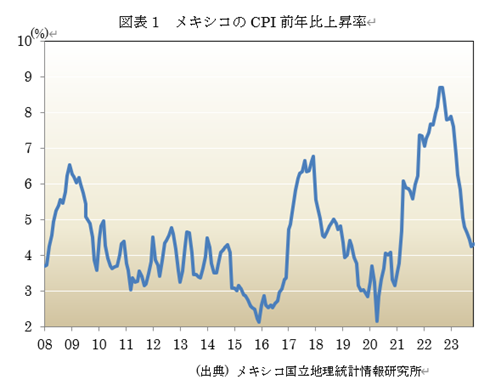

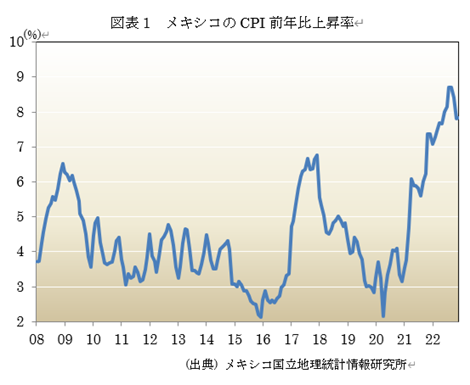

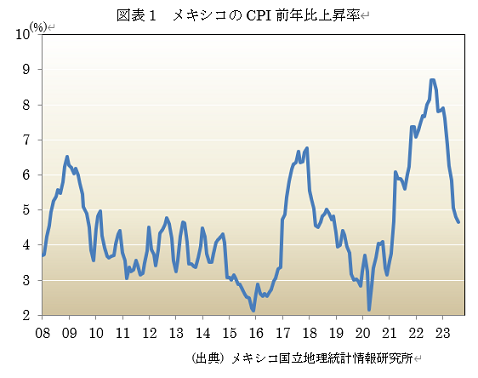

メキシコ国立地理情報研究所は4月9日に、メキシコの3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.42%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.4%からやや加速。市場予想の+4.5%から下振れ。

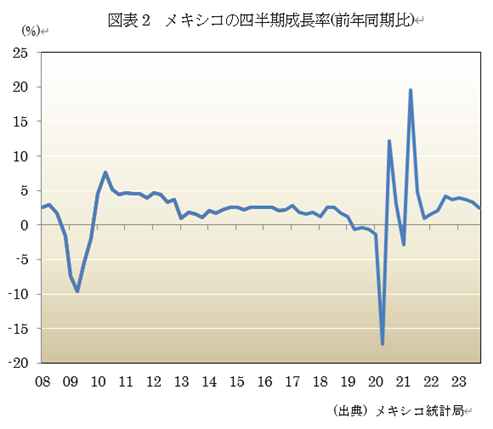

2. 1-3月期GDPは+1.6%に減速

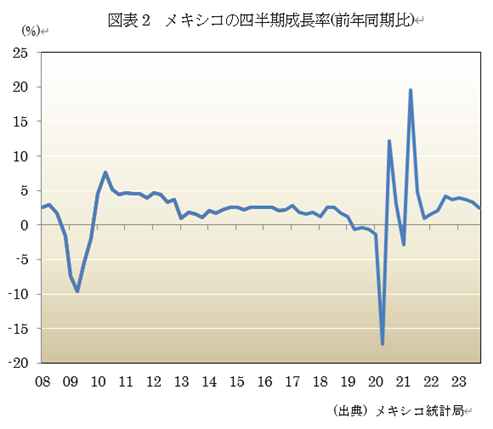

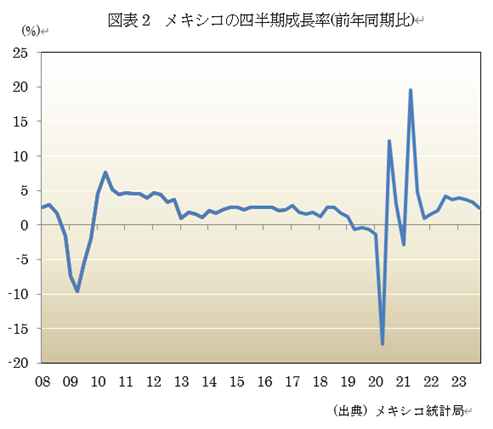

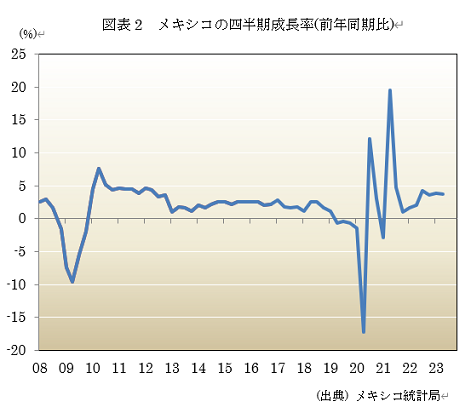

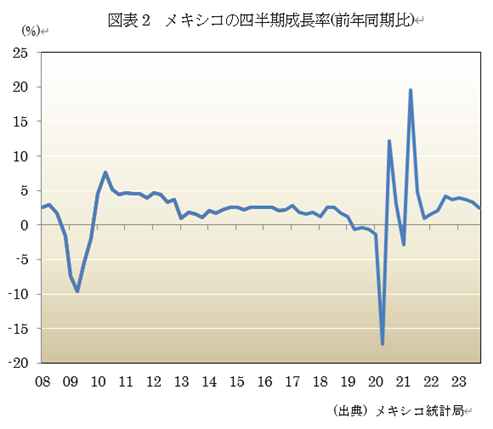

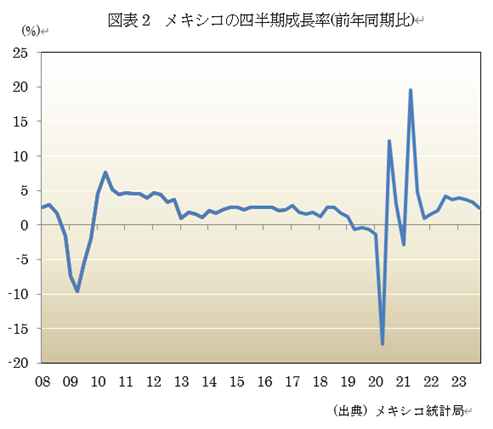

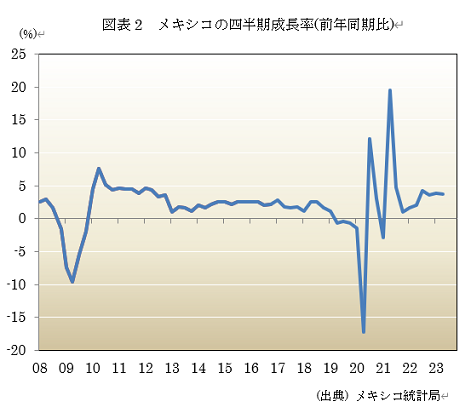

メキシコ統計局は4月30日に、1-3月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+1.6%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+2.1%から下振れ。前期の同+2.5%(確報値)から減速。

第2次産業の生産は+0.8%と、前期の+2.8%から減速。サービス業も+2.2%と、前期の+2.4%から減速。

同国GDPは前期比では+0.2%と伸びとなり市場予想の横這いから上振れ。

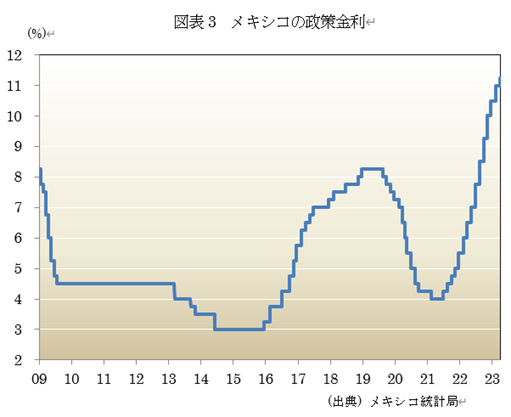

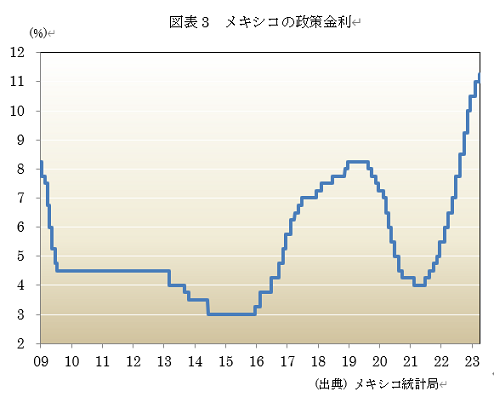

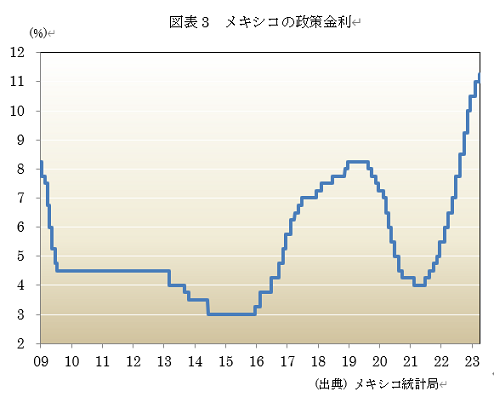

3. 政策金利を据え置き

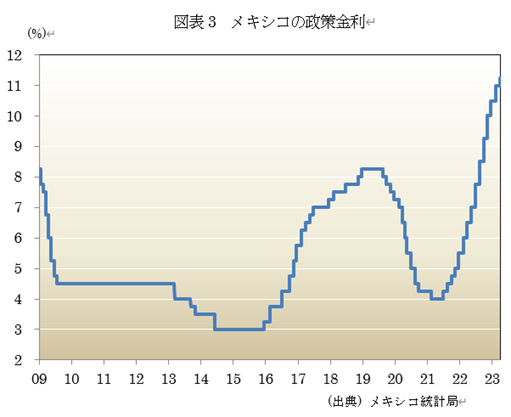

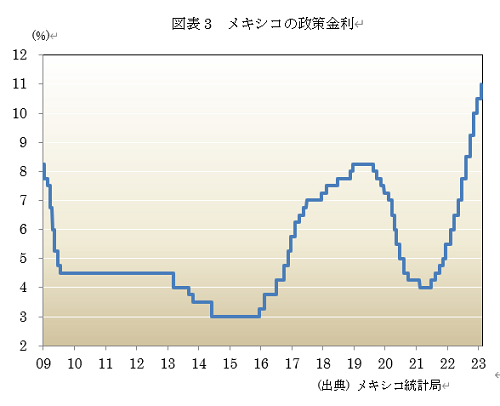

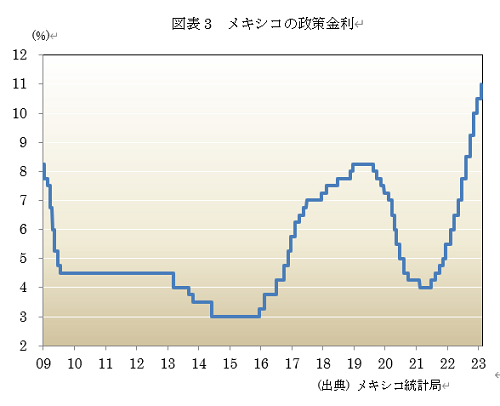

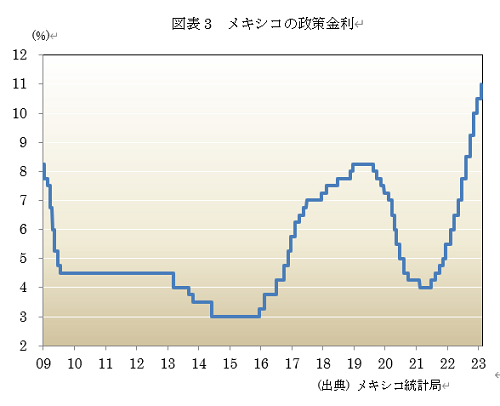

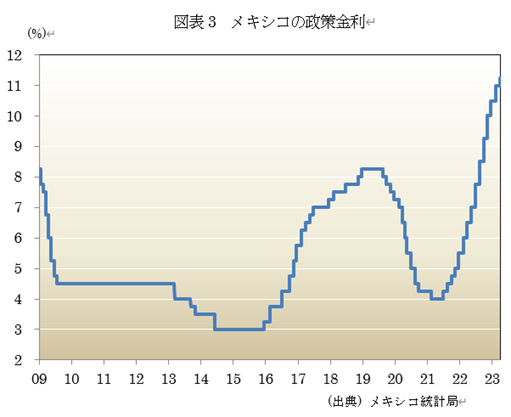

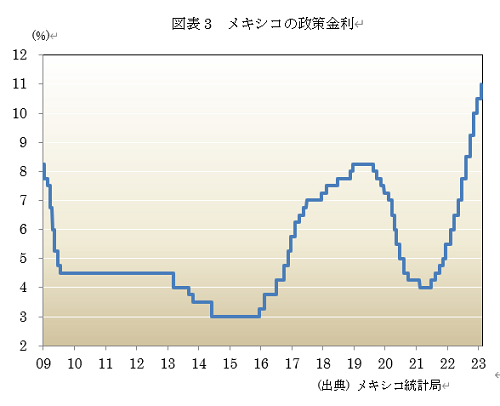

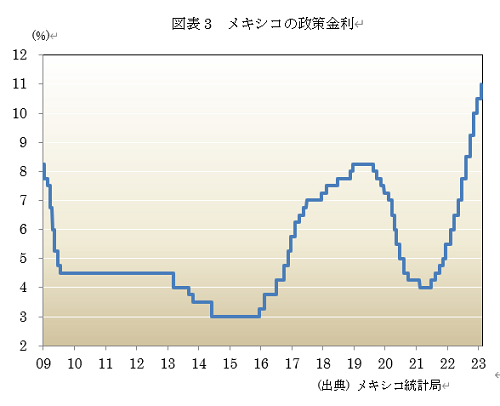

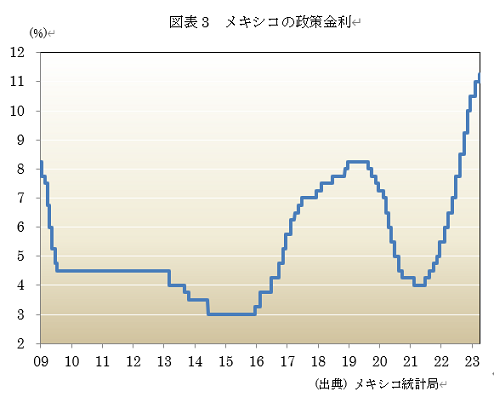

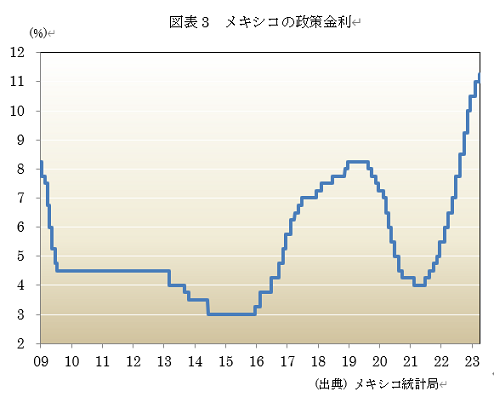

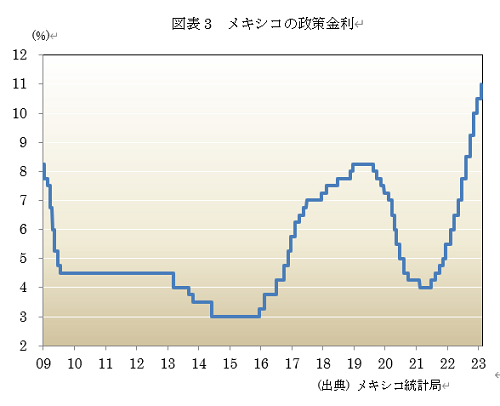

メキシコ銀行(中央銀行)は2月8日の金融政策決定会合で、政策金利を11.25%で据え置くことを前回一致で決定(図表3参照)。一方で、今後利下げに動く可能性も示唆。

今回の声明では、フォワードガイダンスを修正。昨年12月に盛り込まれていた「暫くの間」現在の政策金利を維持する、との表現を削除。同時「次回以降の会合では、入手可能な情報次第で、金利調整の可能性を検討する」との文言が入って、物価見通しによっては、利下げが選択肢になる見解を示唆。

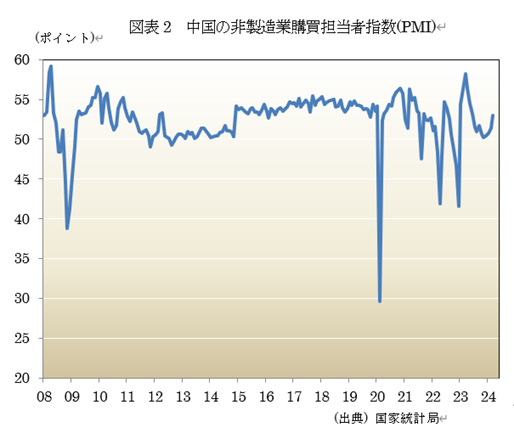

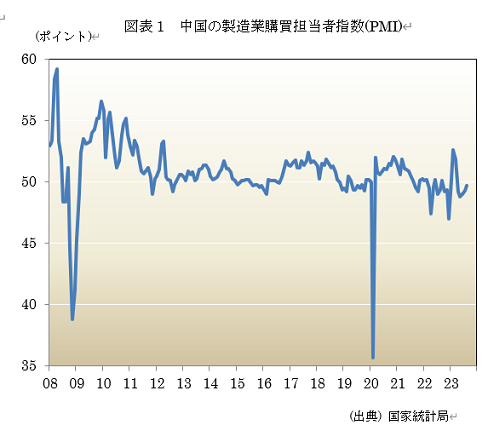

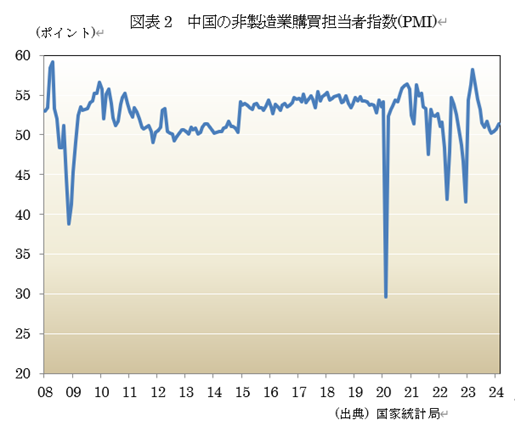

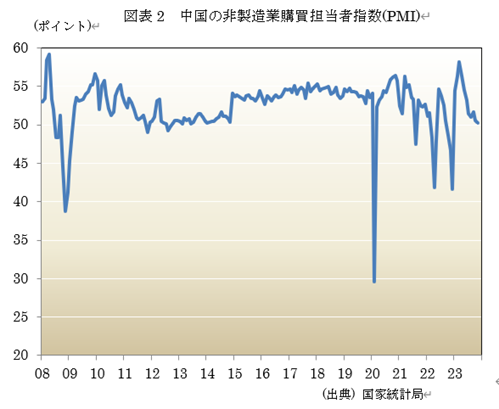

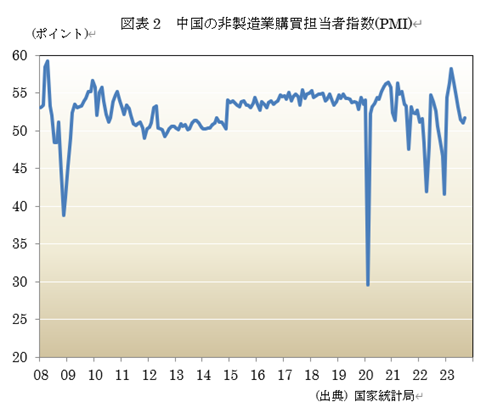

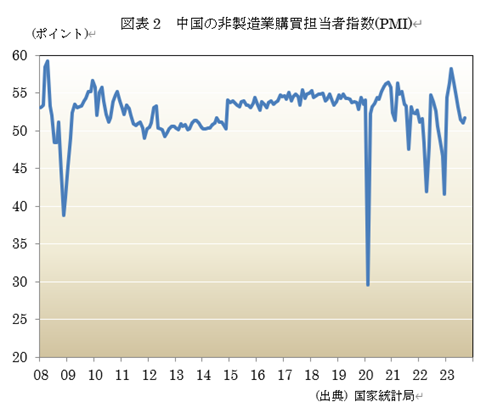

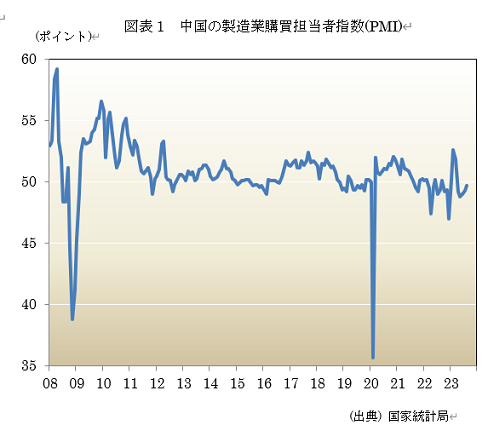

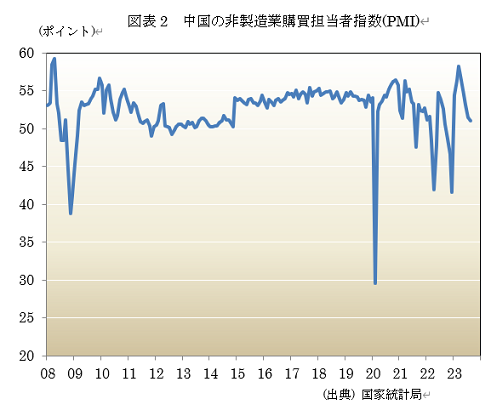

令和6年5月2日 中国4月PMI

52052

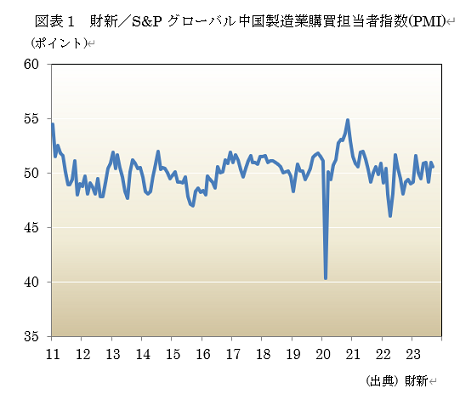

おはようございます。4月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。

1. 4月製造業PMIは前月から低下

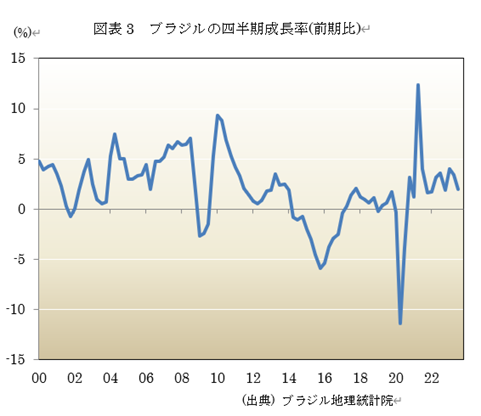

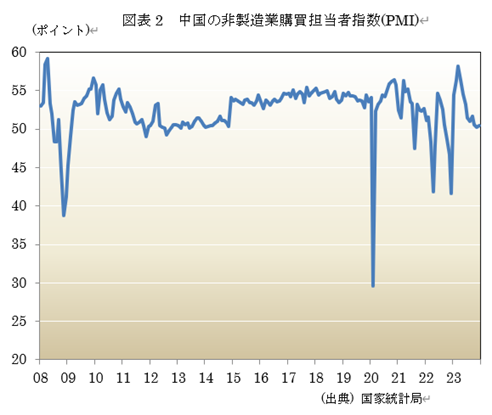

中国国家統計局が30日発表した4月の製造業購買担当者指数(PMI)は50.4と、前月から▲0.4%ポイント上昇。市場予想の50.3を上回り、好不況の判断の分かれ目となる50を上回りました。

同国の第1四半期国内生産(GDP)が堅調な伸びとなったことにより、追加の景気刺激策を講じる必要性は低下したものの、今回の統計は、政策当局が直面する課題を浮き彫りにしています。

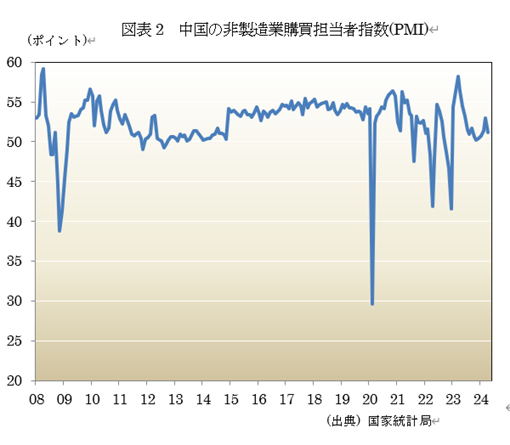

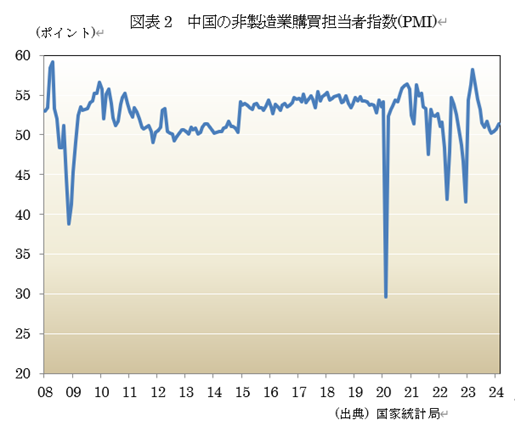

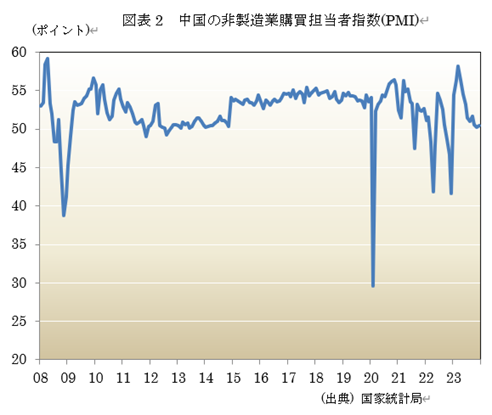

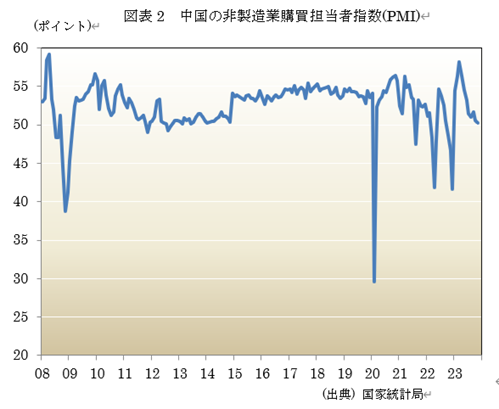

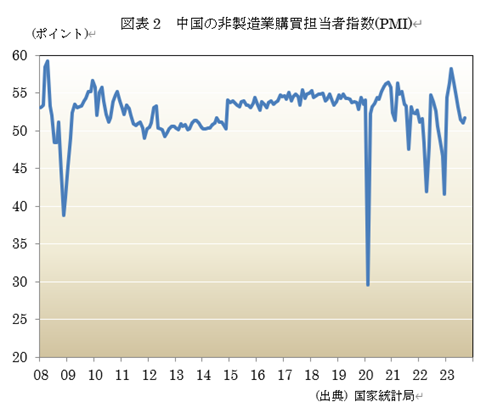

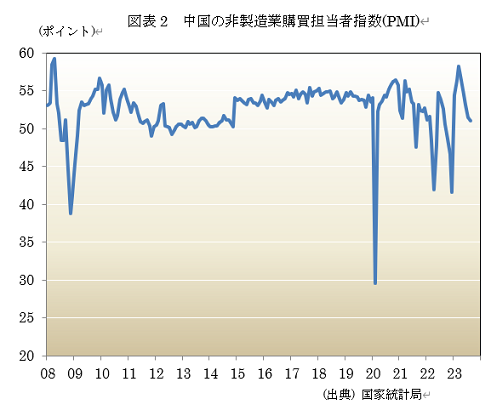

2. 非製造業PMIも低下

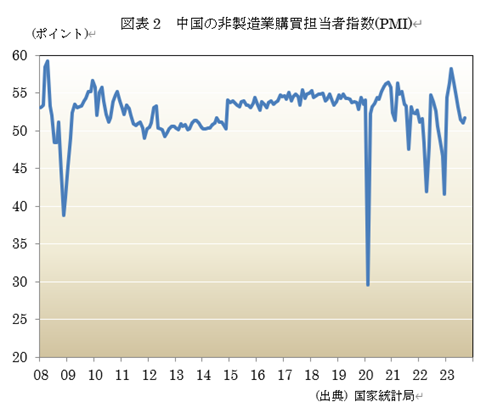

一方、同日に発表した4月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは51.2と、前月の53から低下。南部の悪天候で建設業やサービス業に混乱が生じたことが影響したとみられます。

統計局によると、料理宅配、資本市場サービス、不動産の各業界で事業活動が縮小。

光大銀行のマクロ研究院、周茂華氏は「正常業とサービス業のPMIはどちらも50に近く、現在の景気拡大が穏やかであると示唆している」としました。

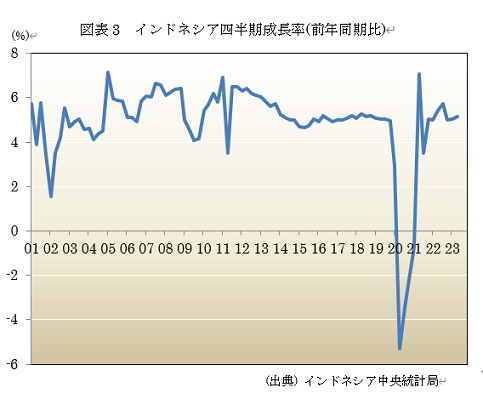

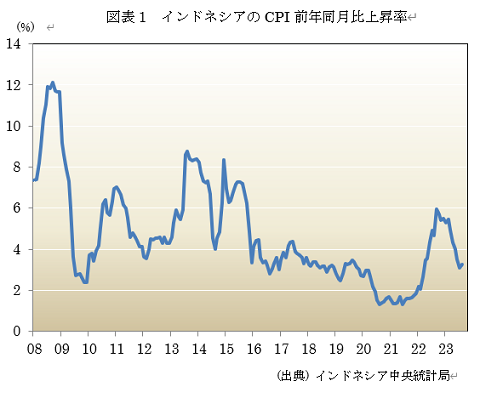

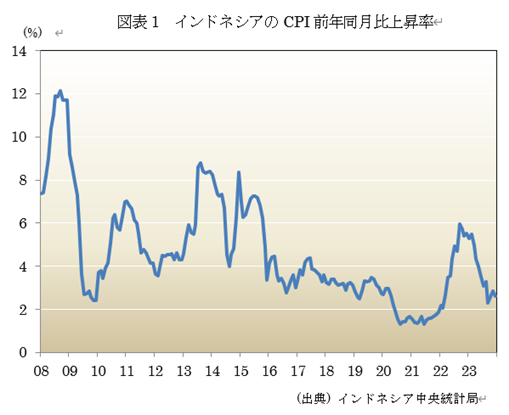

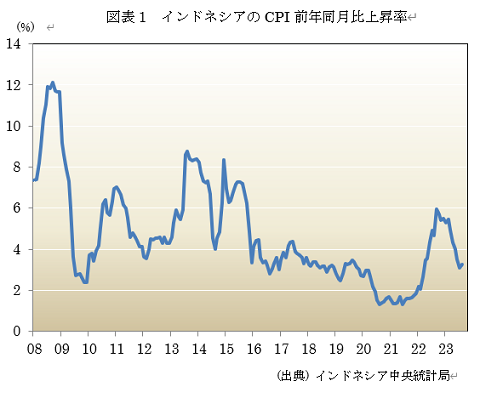

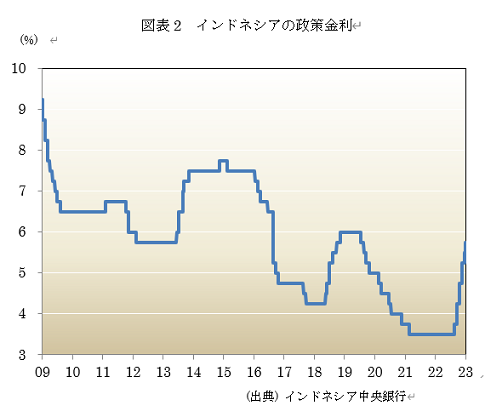

令和6年4月30日 インドネシア中銀利上げ

おはようございます。インドネシア中銀は利上げしました。

1. 3月CPI上昇率は加速

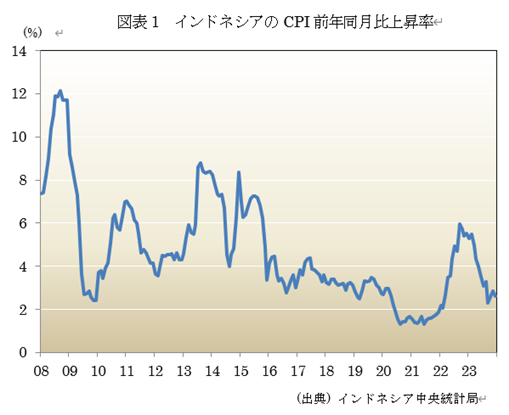

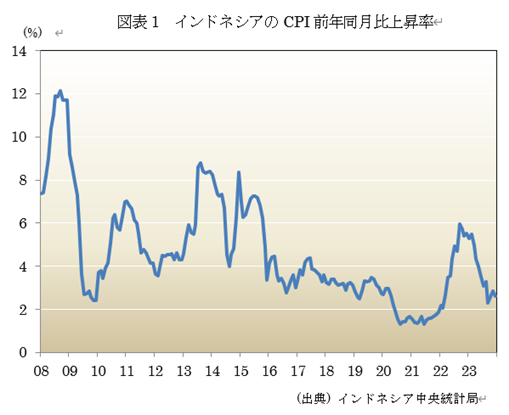

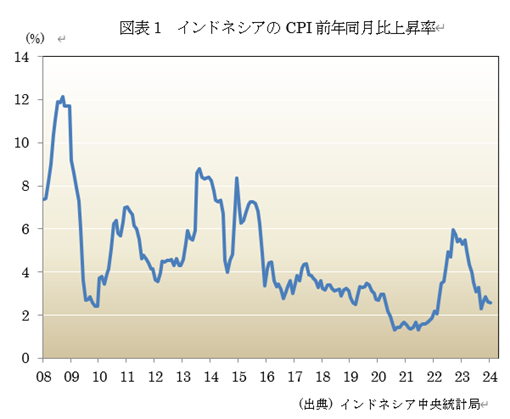

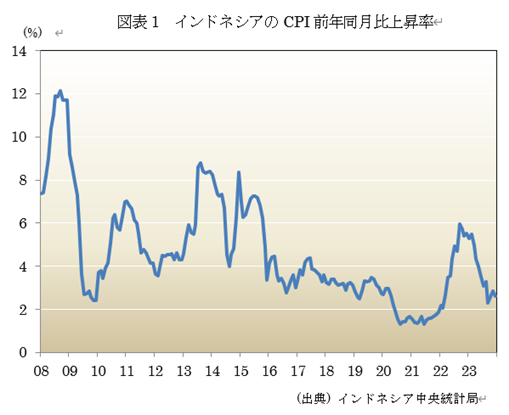

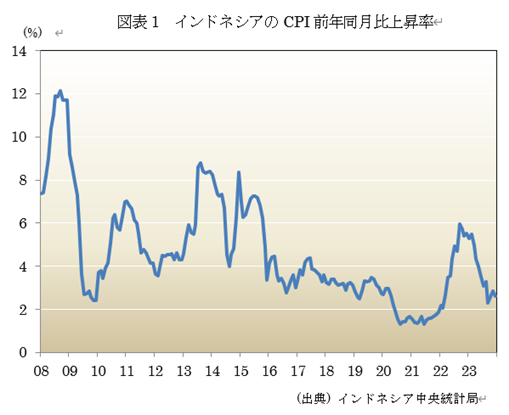

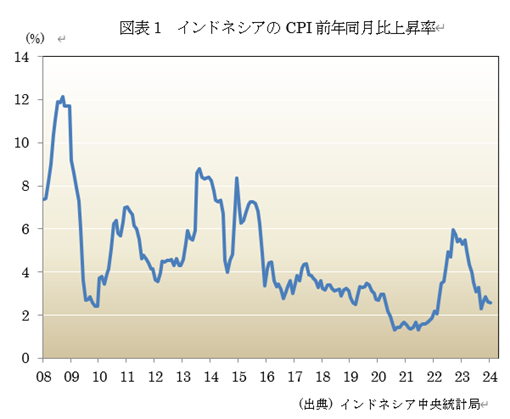

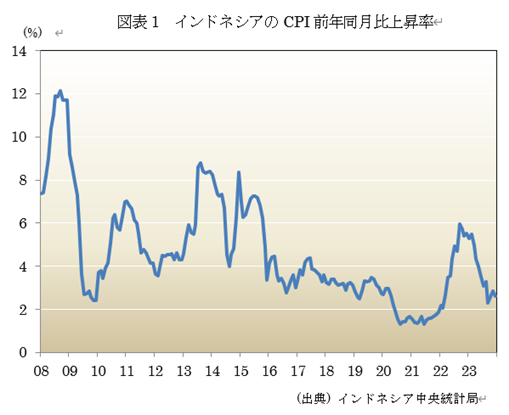

インドネシア中央統計局は4月1日に、3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.05%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.91%から上振れ。前月の+2.75%から加速。

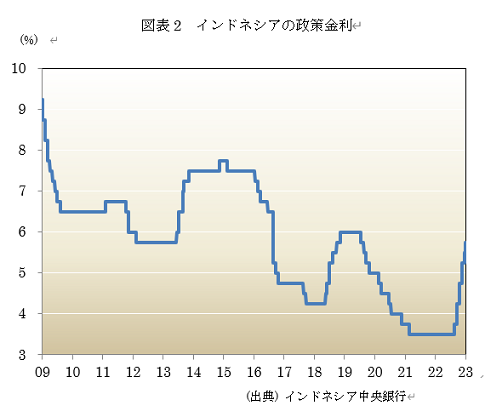

2. 政策金利を引き上げ

一方、インドネシア中央銀行は4月24日の理事会で、インフレ抑制と通貨ルピアを安定させるために、政策金利であるBIレートを+0.25%ポイント引き上げて6.25%にすることを決定。市場概ね据え置きを予想していました。

同行は声明文で、今回の利上げについて「世界的なリスクの悪化の影響から通貨ルピア相場の安定を強化するためであり、インフレ率を24年と25年に前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の物価目標内に抑止するための先制的かつ将来を見据えた措置」であるとしました。

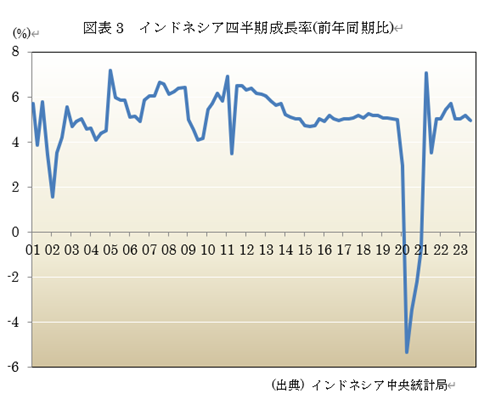

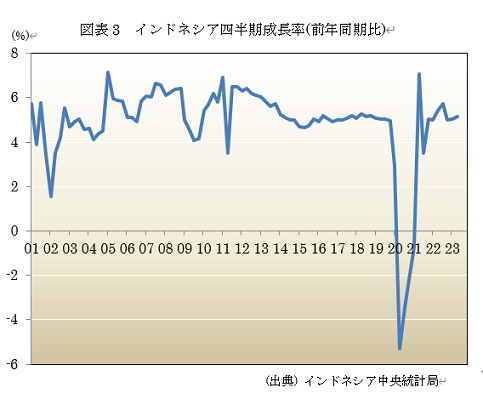

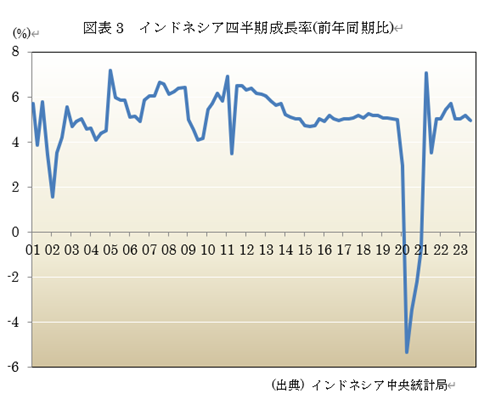

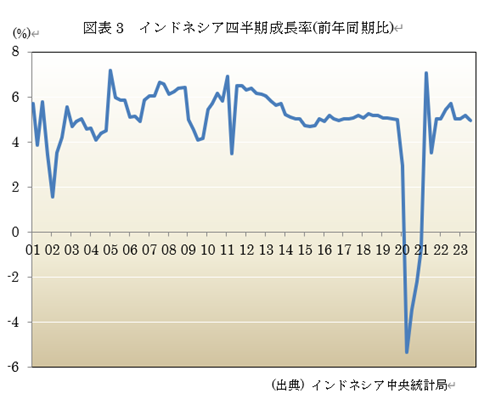

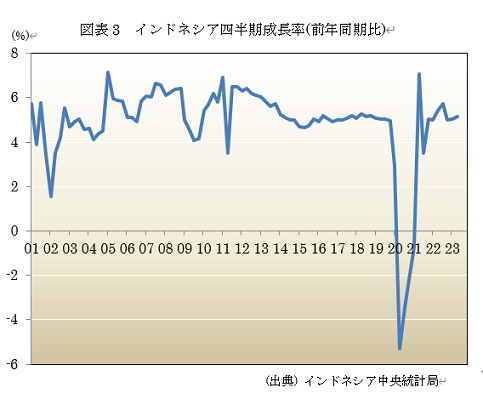

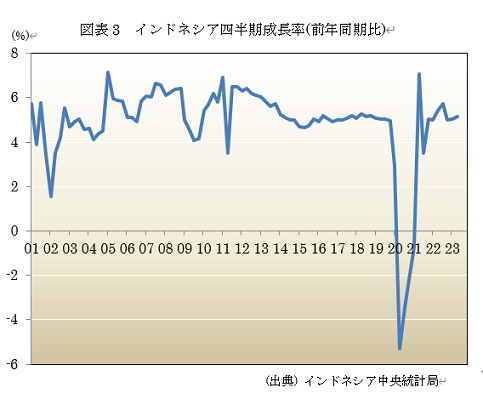

3.10-12期GDP+5.04%に加速

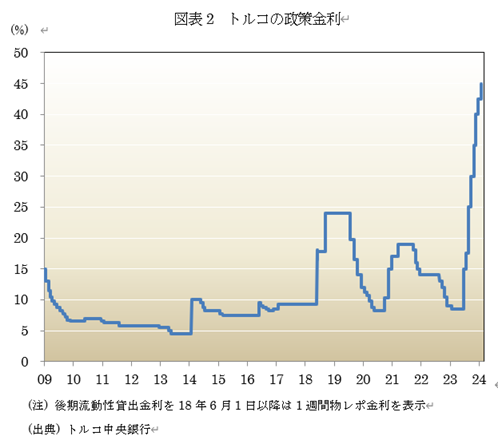

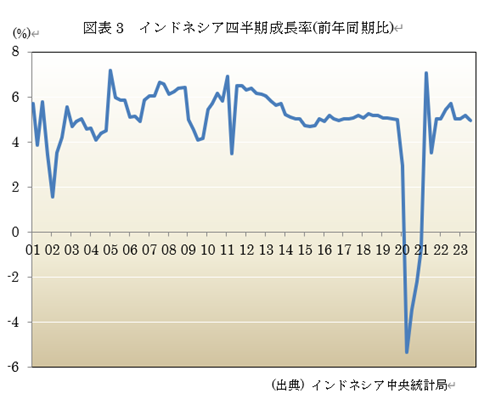

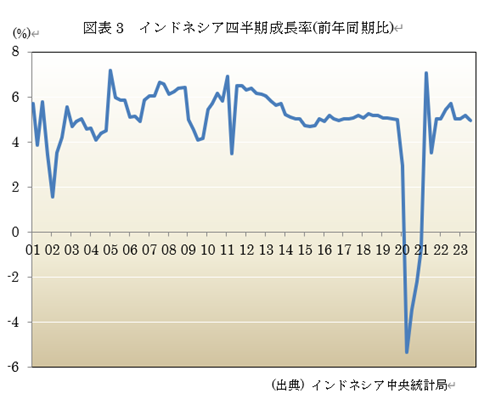

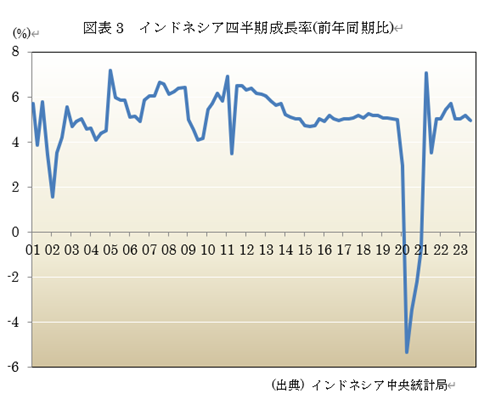

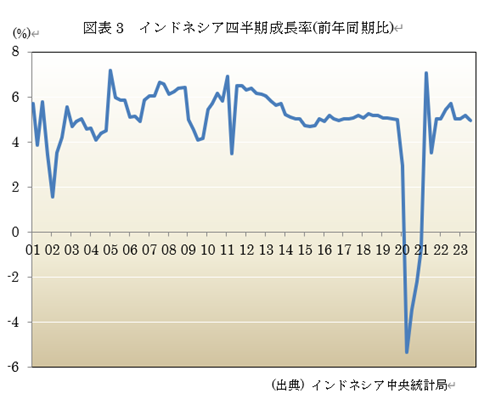

インドネシア中央統計局(BPS)は2月5日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.04%であると発表(図表3参照)。前期の+4.94%から加速。市場予想(同+5%)を若干上回りました。

猶、2023年通年の成長率は+5.05%(2022年は+5.31%)と、鈍化。

10-12月期のGDPを需要項目別に見ると、輸出と政府消費の回復が成長率加速に寄与。

民間消費は前年同期比+4.78%(前期は+5.08%)と鈍化。政府消費は同+2.8%と、前期の同+3.93%から加速。総固定資本形成は+5.02%(同+5.77%)と鈍化。純輸出は成長率寄与度が+0.45%ポイント(同+0.46%ポイント)と、ほぼ横這い。

家計消費支出は、ラマダンの1か月とエイド・アル・ファター祭りにより+5.23%(前期は+4.54%)へと加速。政府支出は+10.62%(同+3.54%)、固定資産投資+4.63%(同+2.11%)と加速。

一方、貿易は輸出が▲2.75%、輸出が▲3.80%と低迷。

生産面では、農業が+2.02%(同+0.43%)、製造業+4.88%(同+4.43%)、鉱業+5.01%(同+4.92%)、卸売り・小売り+5.25%(同+4.92%)、通信+8.02%(同+7.13%)、建設+5.23%(同+0.32%)。

中銀は今年の成長率を+4.5〜5.3%と予想。2022年の成長率は+5.31%と、2013年以来最も高い成長率となりました。

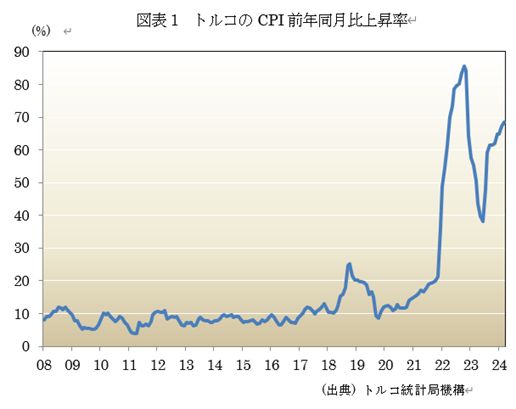

令和6年4月28日 トルコ中銀金利据え置き

おはようございます。トルコ中銀が政策金利を据え置起きました。

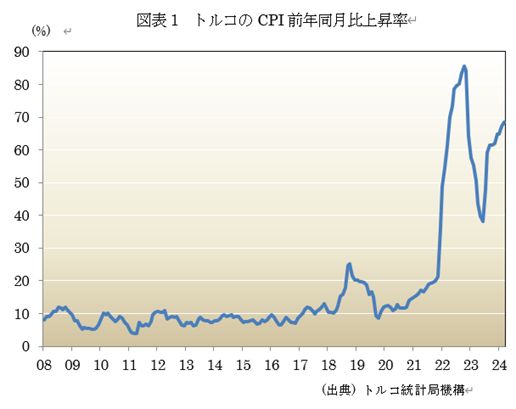

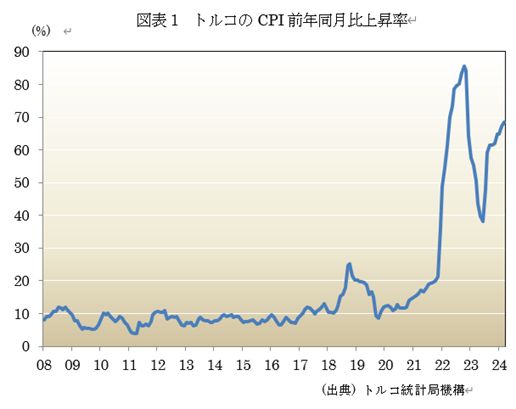

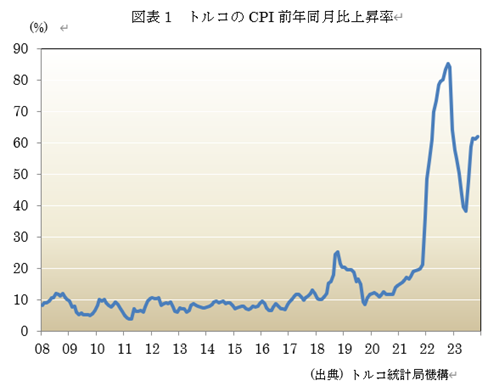

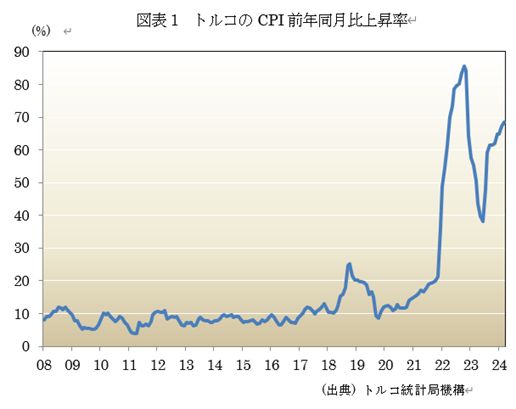

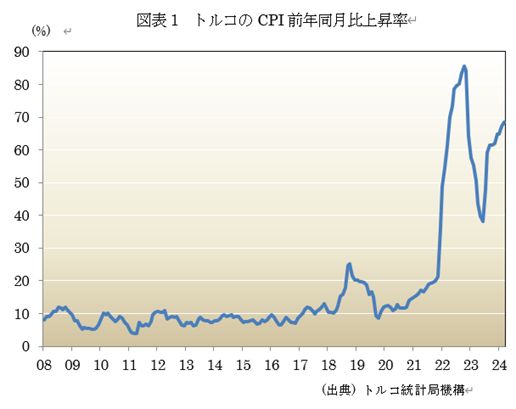

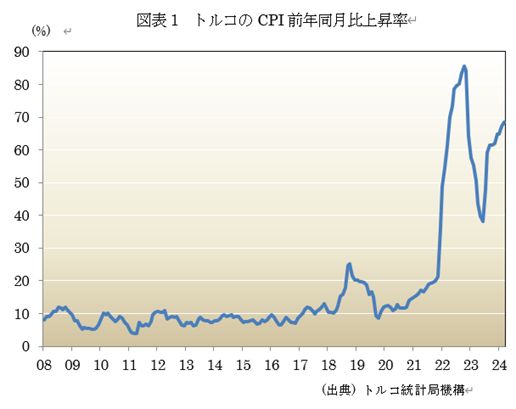

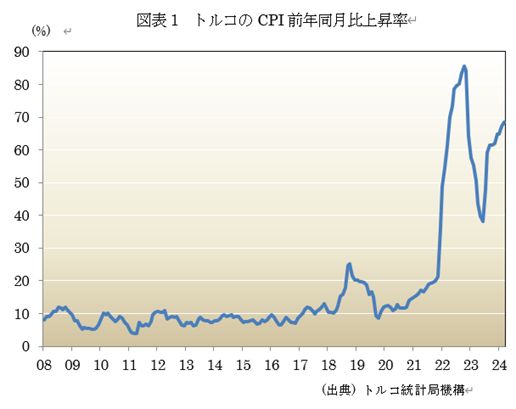

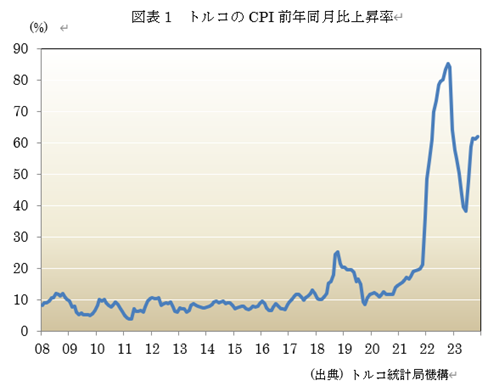

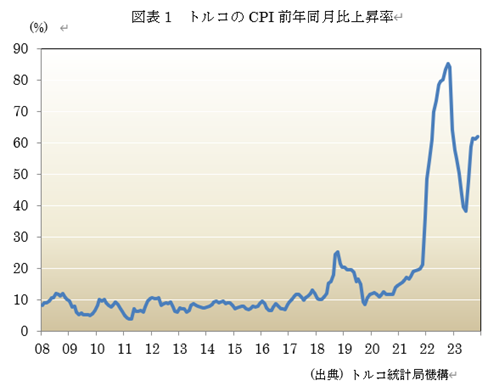

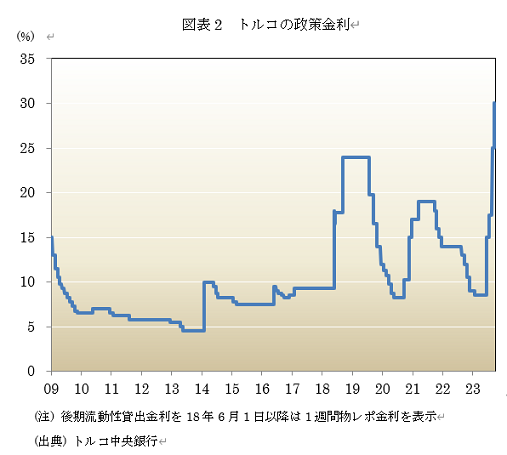

1. 3月CPI上昇率加速

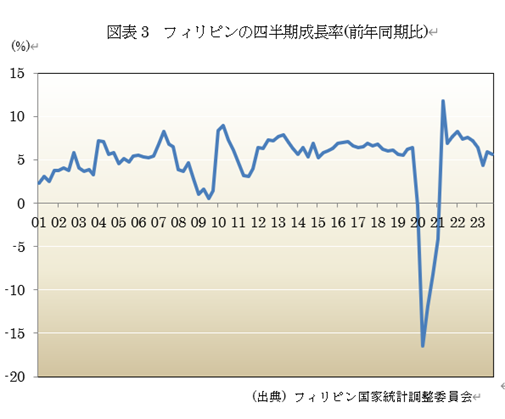

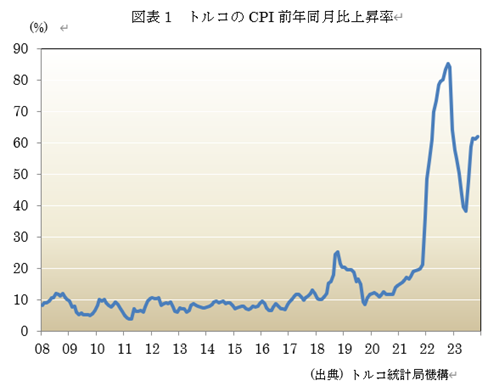

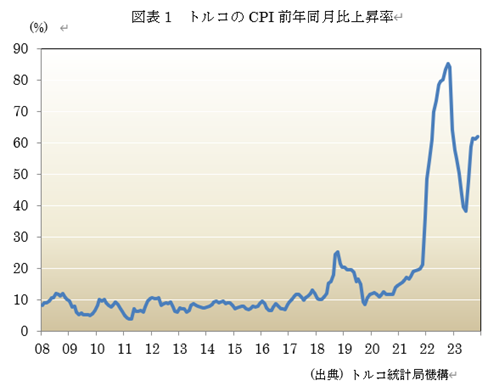

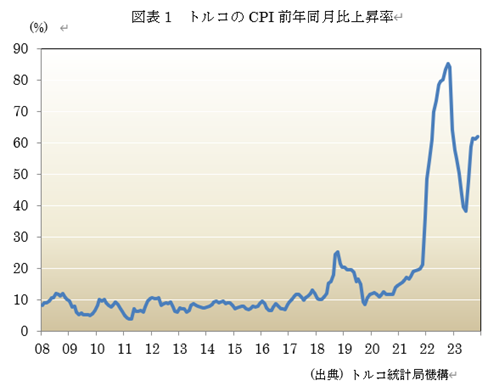

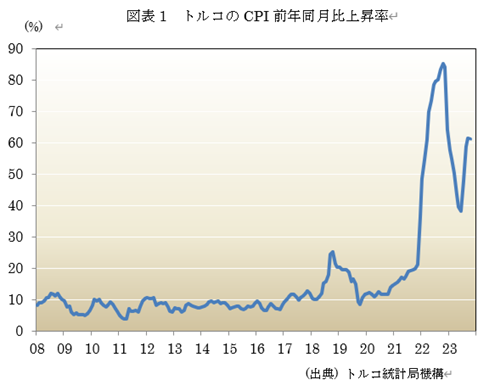

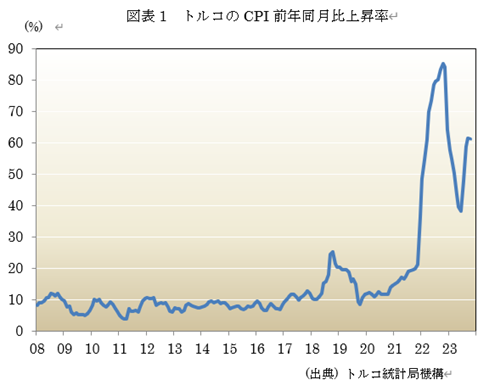

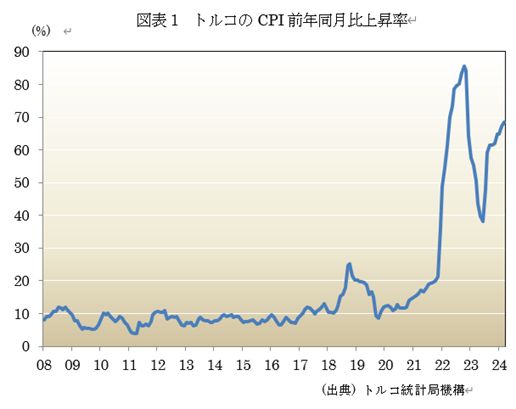

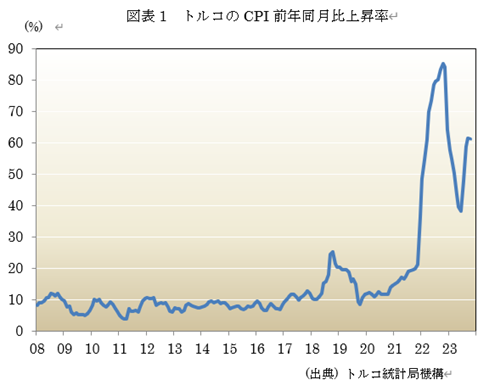

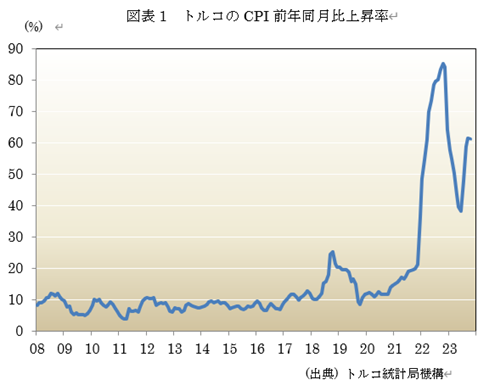

トルコ統計局が3月4日に発表した3月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+68.5%と、前月の+67.07%から伸び率が加速。予想の+69.1%から下ぶれ。

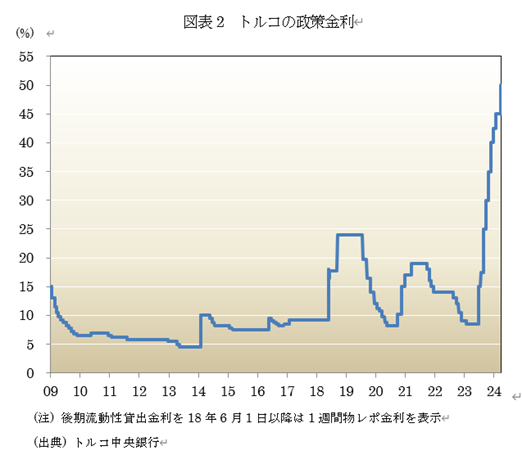

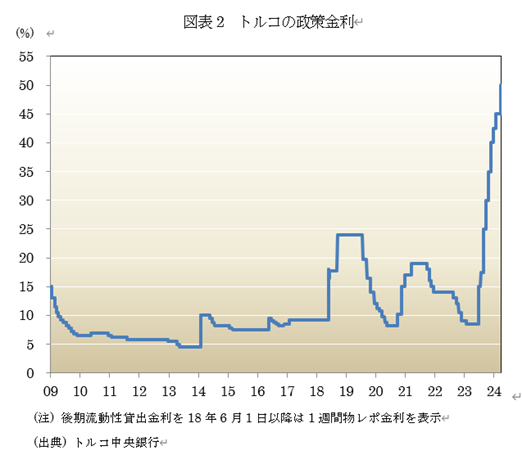

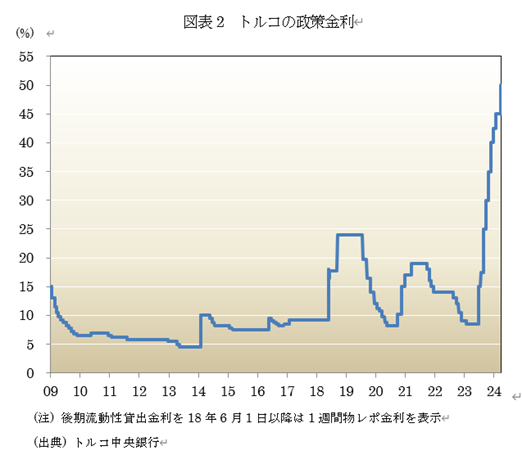

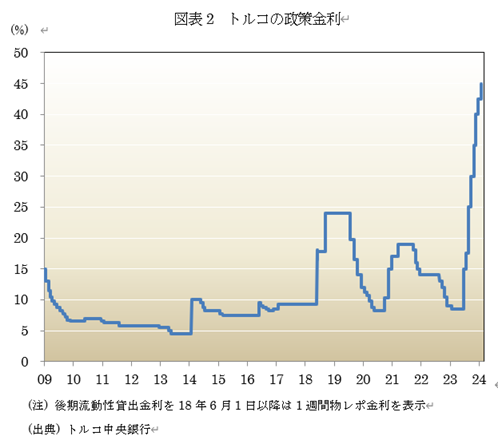

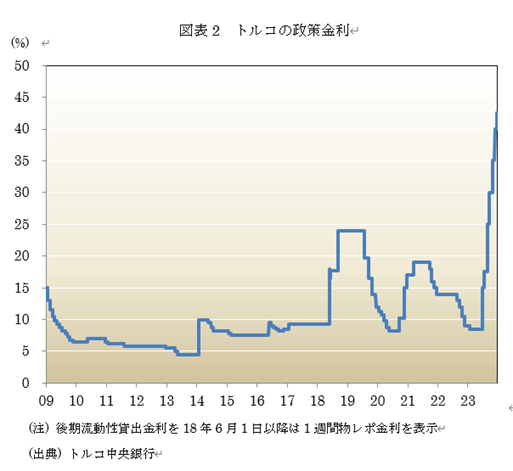

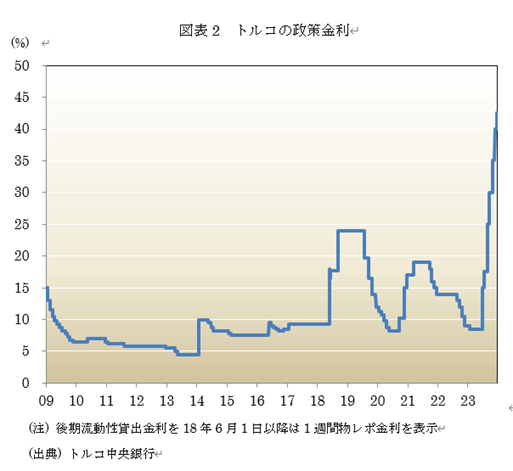

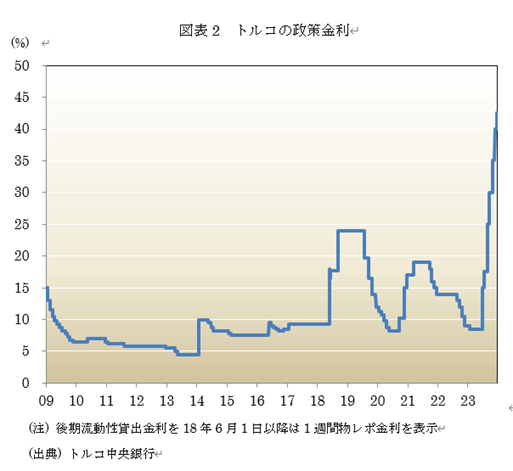

2. 政策金利を据え置き

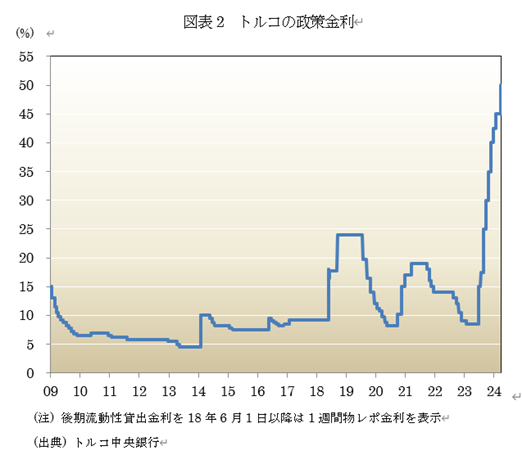

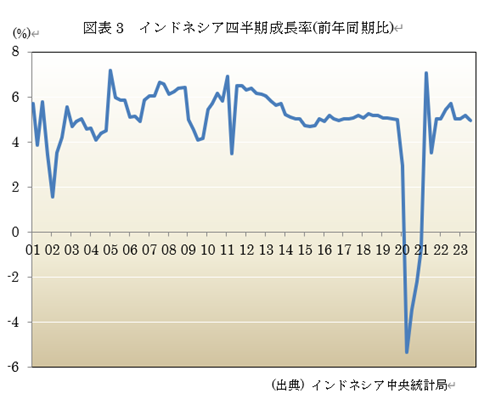

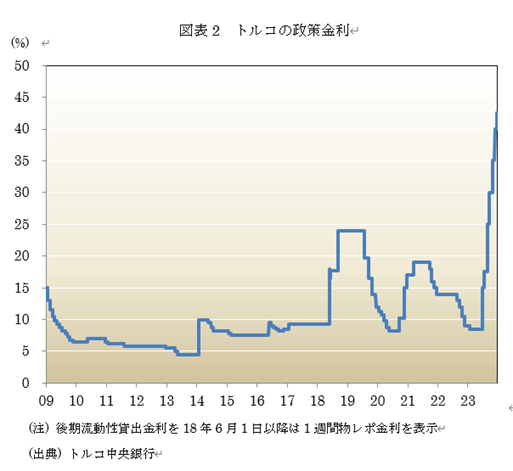

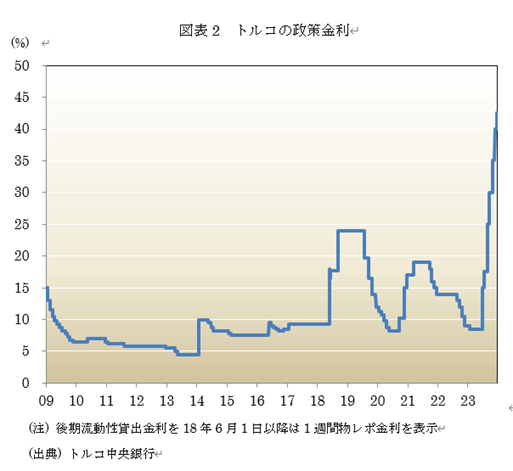

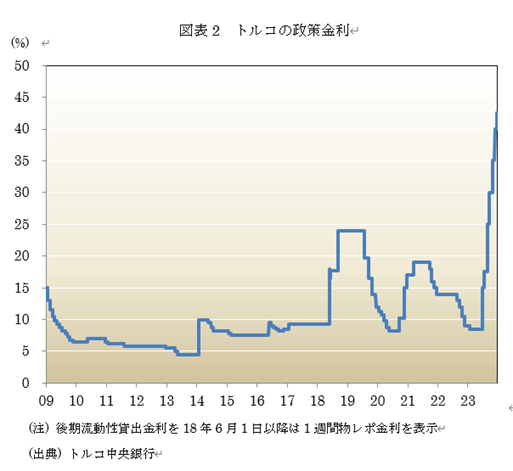

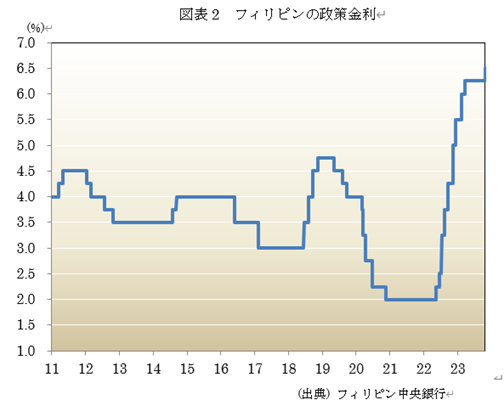

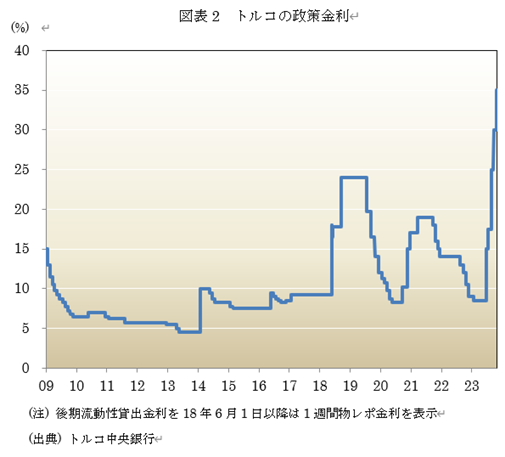

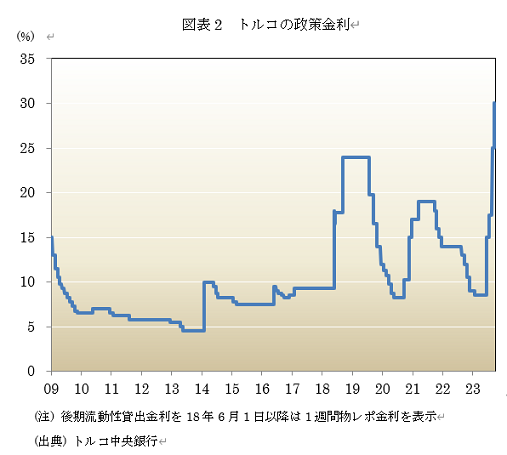

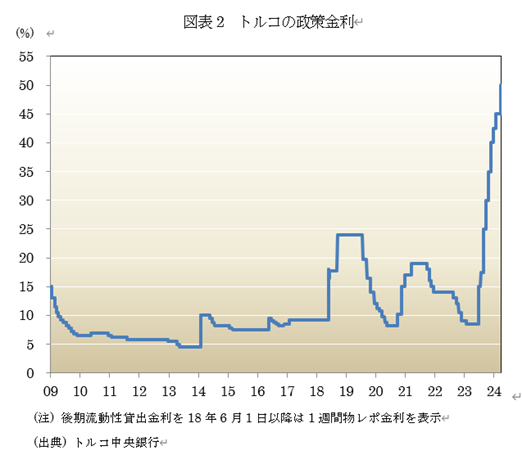

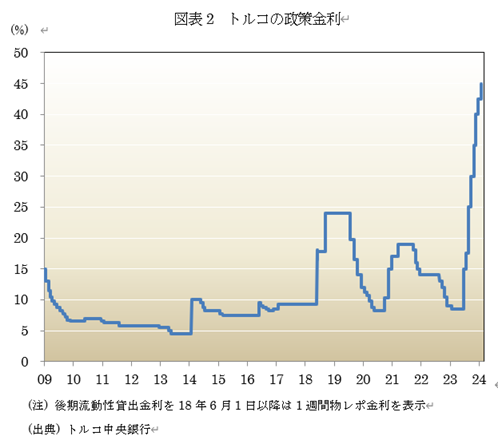

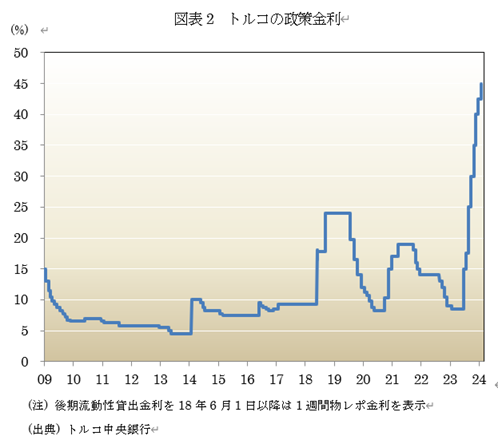

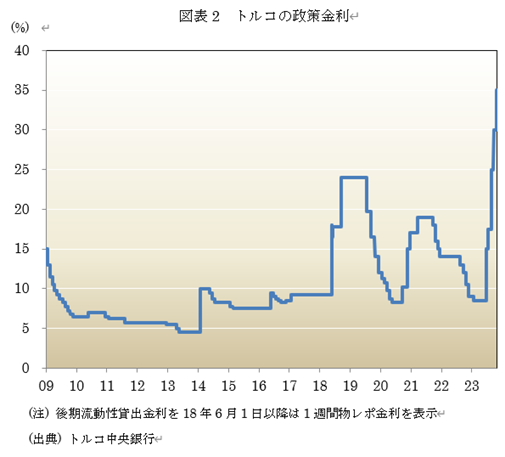

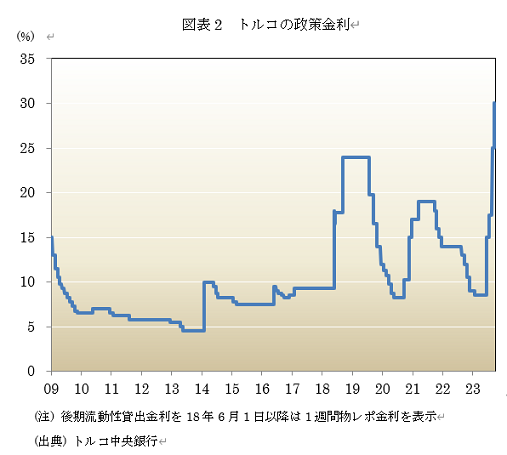

一方、トルコ中央銀行は4月25日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を50%に据え置くことを決定(図表2参照)。概ね市場の予想通り。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決定したことについて「前回3月の金融政策決定により、金融は大幅に引き締められた。金融引き締めが信用状況や内需に及ぼす影響を注視する」として「金融政策の影響が景気とインフレに及んでくる迄の時間差を考慮して、金利を据え置いた」としました。

同行は声明で、「月毎のインフレ率の基調的な傾向に大幅で持続的な低下がみられ、インフレ期待が予想範囲に収まるまで」現在の政策金利水準を維持すると示唆。

「引き締まった金融し姿勢は、ディインフレの重要な要素であるリラの実質的な上昇プロセスに引き続き寄与するだろう」としました。

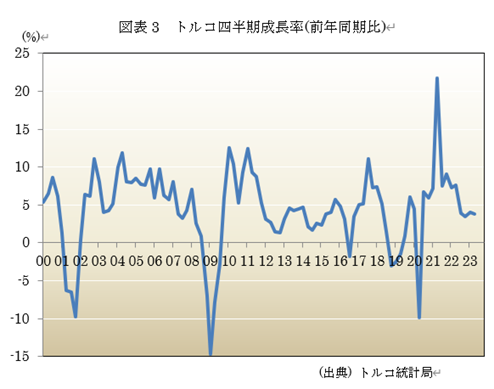

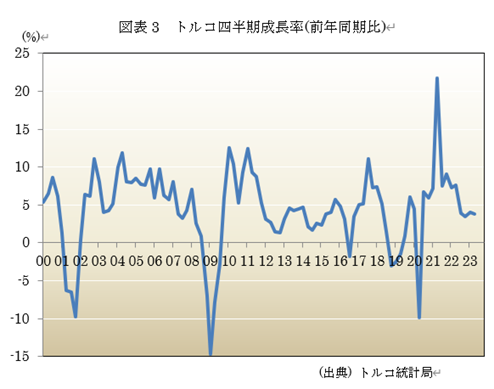

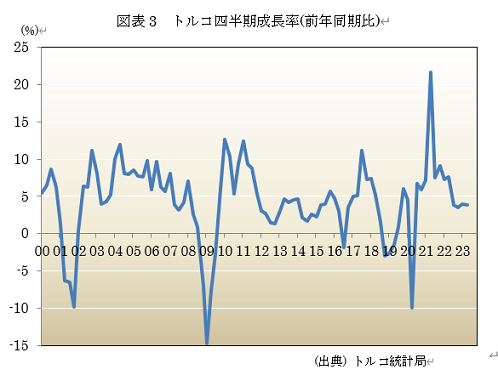

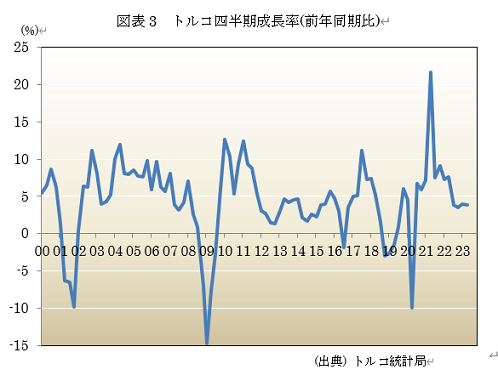

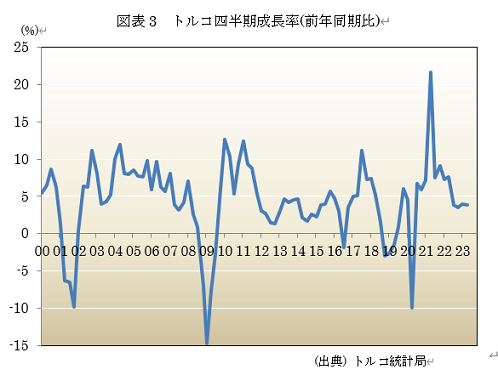

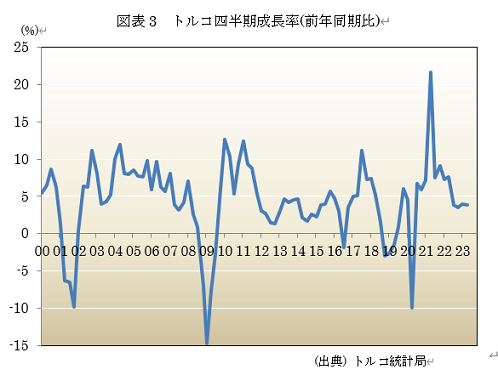

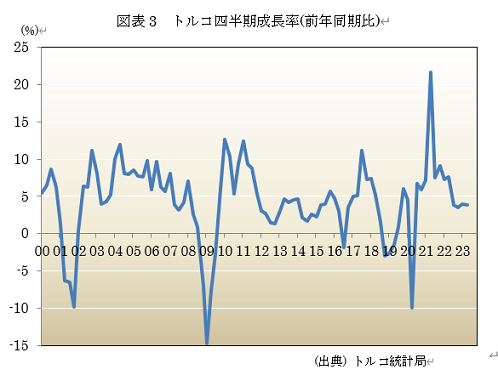

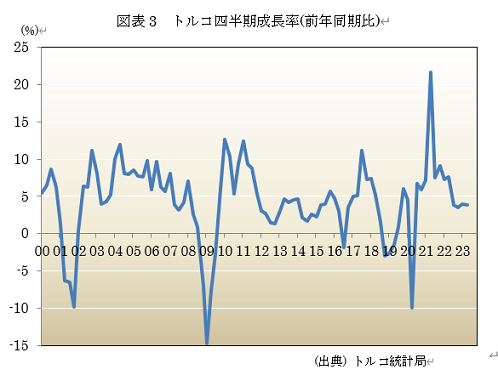

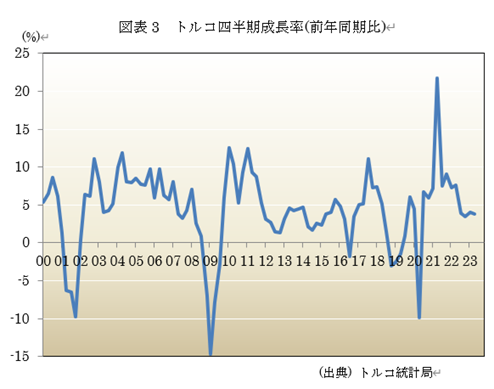

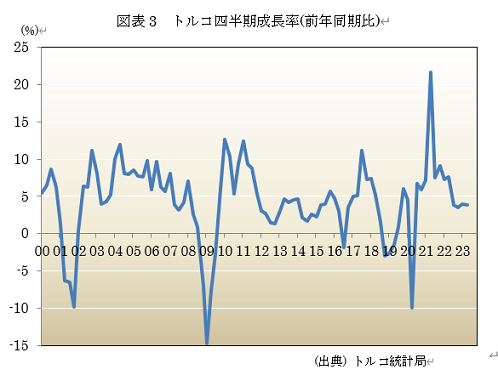

3. 10-12月期成長率+4.0%

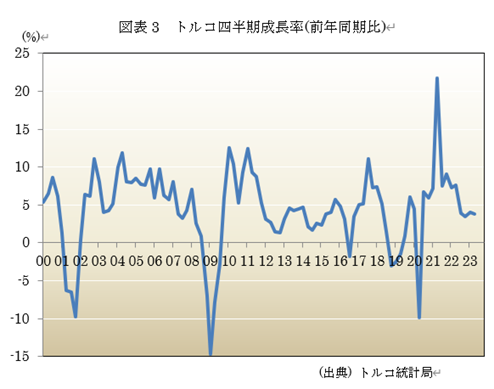

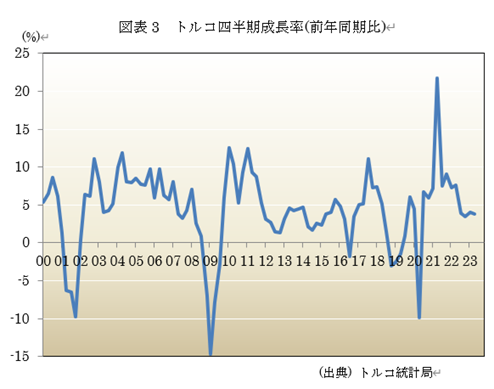

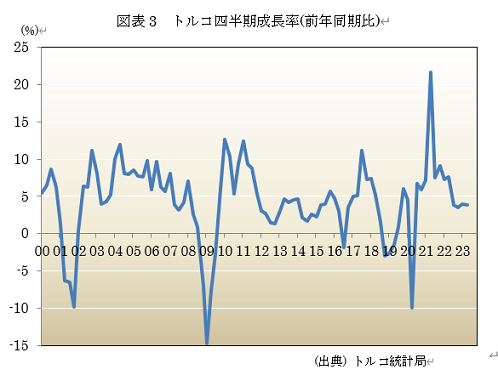

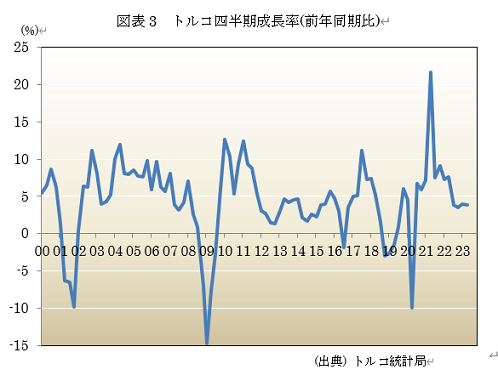

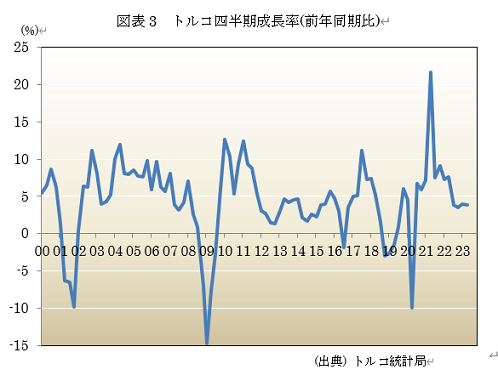

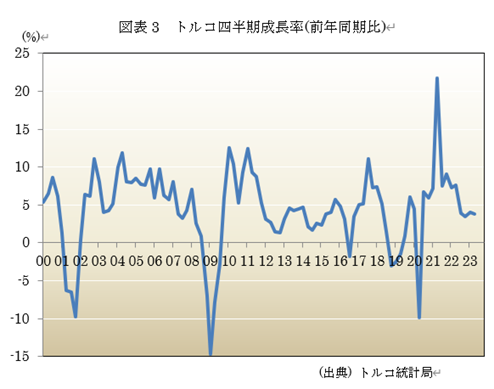

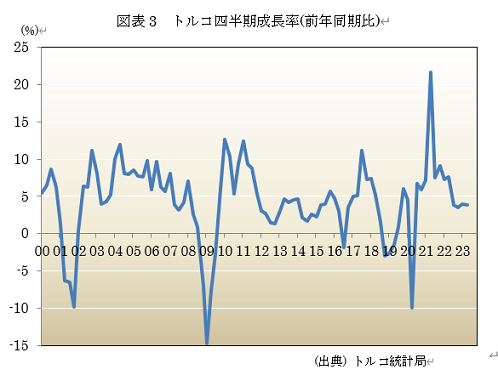

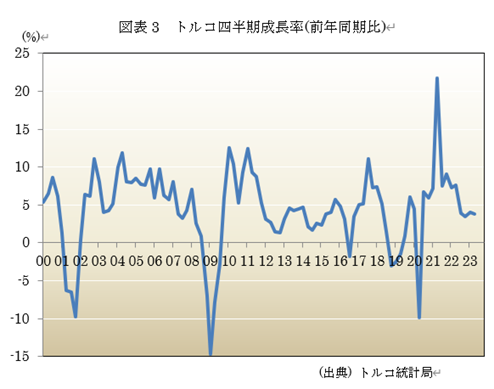

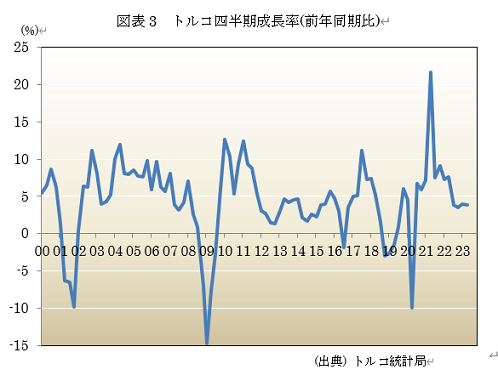

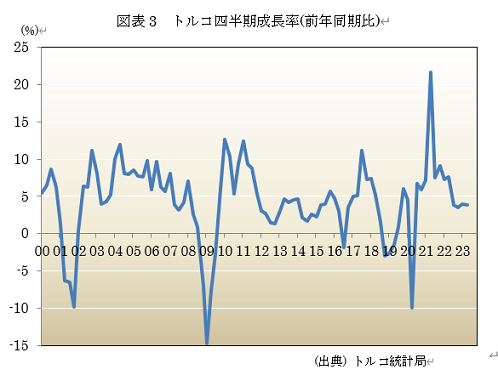

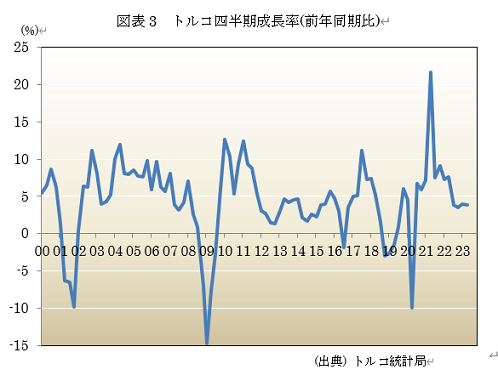

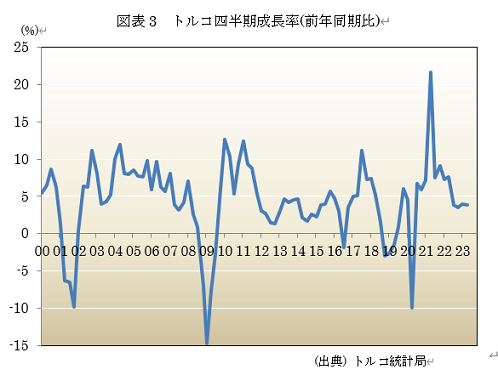

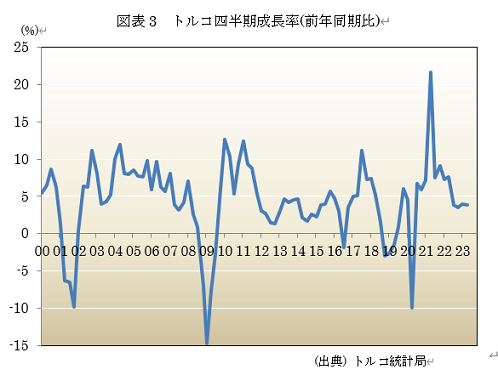

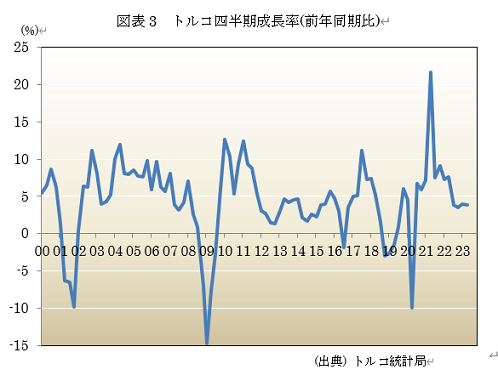

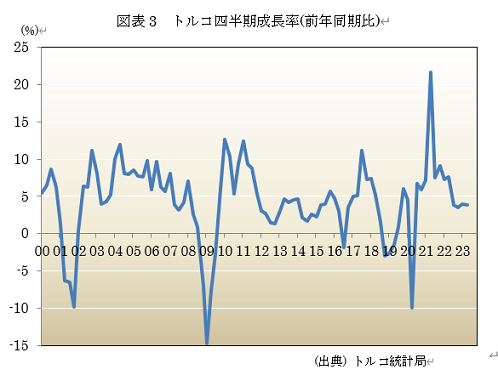

他方、トルコ統計局が2月29日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.0%と、前期の+6.1%(改定前は+5.9%)から減速。22年4-6月期の+3.9%以来の引く伸び。 (図表3参照)。只、市場予想の+3.5%からは上振れ。政府投資と輸入が低迷したものの、個人消費と総固定資本形成が堅調で、全体を下支え。

他方、前期比では+1.0%と、前期の同+0.3%から伸びが加速して、市場予想の+0.3%をも上回りました。22年10-12月期の+1.1%以来の高い伸び率。市場では、中銀が急速な引き締めに転じたため、前期比の伸び率の鈍化を予想していましたが、実際には+1.0%となりサプライズ。トルコ経済は、輸出は弱いものの、個人消費を中心として伸びているとみています。

4. 3月景況感指数が上昇

一方、トルコ統計局が16日発表した2月の総売上高指数は、前月比+6.3%と、前月の+5.4%から伸び率が加速。23年12月の+7.1%以来の高い伸び率。

前年比も+85.1%と、前月の+64.3%から加速。23年1月の+95%以来、1年1か月振りの高い伸び率となりました。

セクター別前月比では、建設業は伸び率が減速したものの、サービス業と悪卸・小売業、鉱工業がいずれも加速。特にサービス業は+9.6%と、前月の+6.87%から加速して最も高い伸び率となりました。

令和6年4月27日 金価格が上昇

おはようございます。金価格が堅調に推移しています。

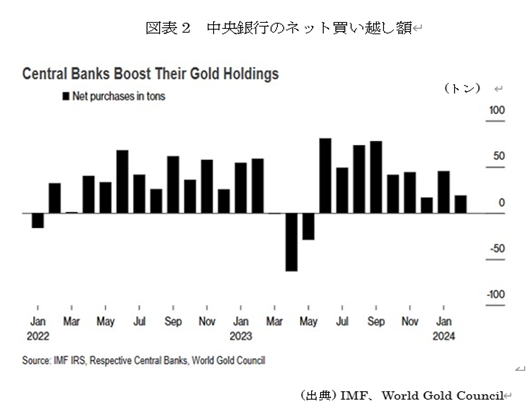

1. 金価格が堅調

日米などの株式市場はこのところ調整局面にありますが、金価格が相対的に堅調に推移。特に3月初旬からは大きく上昇する展開となりました。地政学的リスクは数か月、或いは数年前から高まっているし、米当局による利下げの観測は寧ろ後退しています。

2. 買いの主体は

買いの主体については、中央銀行、及び金融緩和へのシフトに備える大手金融機関、ファンド、トレーダーなどであるとみられます。又、中国の個人投資家は、不動産価格や通貨の下落、自国株式市場の軟調などを嫌気して、金への投資を増やしているとみられます。更に、ソーシャルメディアのレディットのプラットフォームでは、自称「スタッカー」たちが金の延べ棒を買いだめしていると掲示しています。

先物市場と店頭市場では、取引量が急増しており、中銀と投資銀行、年金基金、政府系ファンドなど、通常の機関投資家からの買いが入っていることを示唆。オプション取引も活発化しており、オプションディーラーは更に金価格が上昇すると期待しているとみられます。

このところ、株式市場では半導体関連株、大手IT株などの下落が目立っています。分散投資の観点からは、金、不動産、新興国株式などへの分散投資も考えてみるべき局面であるといえるでしょう。

令和6年4月25日 中南米通貨が下落

おはようございます。中南米諸国の通貨が下落傾向にあります。

1. 中南米諸国の通貨が下落傾向

米国の3月消費者物価指数(CPI)が10日発表され、総合、コアともに予想を上回りました。総合指数は前年同月比+3.5%と、前月の+3.2%から加速。市場予想の+3.4%から上振れ。

価格変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数も同+3.85%&と、2月から伸び率が横這いであったものの、市場予想の+3.7%から上振れ。

米CPI発表を受けて米国の長期金利が上昇。米長期金利上昇が新興国通貨の投資妙味を後退させて、中南米諸国の通貨の下落を招きました。

マッコリーのストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は「新興国市場通貨は、米国利回りの上昇と世界的なリスクオフ心理に反応して、対米ドルで大きな下方圧力を受けている」としました。

2. メキシコペソも下落

一方、米国の景気好調により、恩恵を受けていたメキシコペソは、昨年9月から今年3月初めまで上昇。

米国では、連邦準備理事会(FRB)が今年後半より、年3会の利上げを実施するとの見方が主流でしたが、3月CPI上昇率が予想外に加速したことにより、年内は利上げが見送られるとの見方もあります。

米長期金利上昇により、中南米諸国の通貨には、引き続き下押し圧力がかかることが予想されます。

令和6年4月24日 中国LPR5年物金利据え置き

おはようございます。中国がLPR(ローンプライムレート)1年物及び5年物金利を据え置きました。

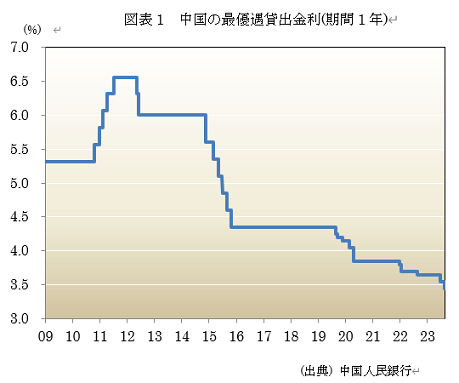

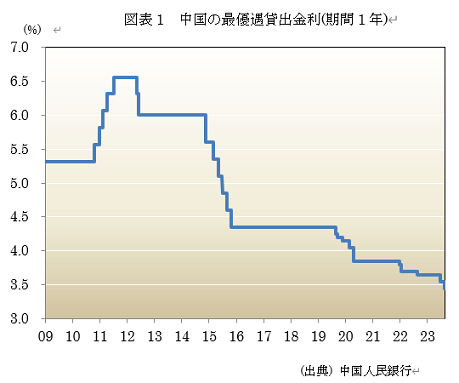

1. 1年物及び5年物金利据え置き

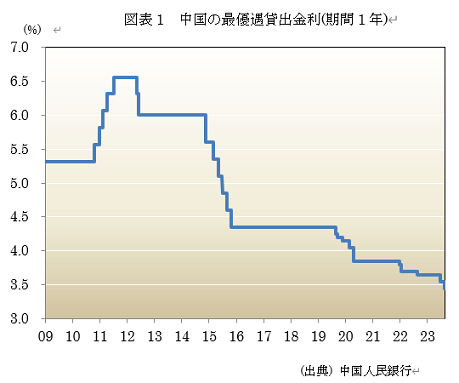

中国人民銀行(中銀)は22日、住宅ローン金利の基準となる「ローンプライムレート(貸し出し基礎金利、LPR)の1年物金利を3.45%に、5年物は43.20%にそれぞれ据え置き。据え置きは市場の予想通り。人民元に下落圧力がかかる中、金融緩和の余地は限定的とみられます。

中国の新規・既存融資は主に1年物LPRに基づいており、5年物LPRは住宅ローン金利に影響します。

2. 同行は景気を注視

同国は当面、景気を注視するとみられます。

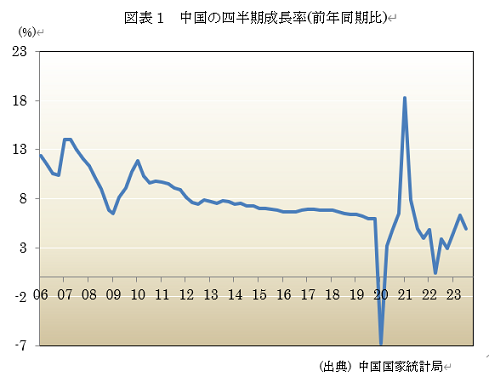

同国国家統計局が16日発表した1-3月の実質GDP成長率は前年同期比+5.3%。23年10-12月期の+5.2%から加速。自動車や電子部品などの生産や投資が好調。

只、不動産市況は引き続き低迷。1-3月期の新築住宅販売面積は▲23%。23年通年の▲8.2%を上回る低迷。3月の新築在庫面積は+23.9%と、長引く販売不振で在庫が積みあがっています。

令和6年4月22日 トルコ2月総売上高指数加速

おはようございます。トルコ2月総売上高指数は加速しました。

1. 3月CPI上昇率加速

トルコ統計局が3月4日に発表した3月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+68.5%と、前月の+67.07%から伸び率が加速。予想の+69.1%から下ぶれ。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は3月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+5.0%ポイント引き上げて50%にすることを決定(図表2参照)。市場は概ね据え置きを予想していたため、サプライズ。

同行は会合後に発表した声明文で、追加利上げを決定したことについて「内需が底堅い一方、2月のインフレ率がサービス物価によって予想を上回る高い伸びを示唆したため」と7し、インフレの悪化が主な要因としました。市場では、地方選挙を3月末に控える中、トルコリラ下落が急速に進んでいます。そのため、緊急利上げに踏み切ったとみられます。

同行は声明で、「月毎のインフレ率の基調的な傾向に大幅で持続的な低下がみられ、インフレ期待が予想範囲に収まるまで」現在の政策金利水準を維持すると示唆。

「引き締まった金融し姿勢は、ディインフレの重要な要素であるリラの実質的な上昇プロセスに引き続き寄与するだろう」としました。

3. 10-12月期成長率+4.0%

他方、トルコ統計局が2月29日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.0%と、前期の+6.1%(改定前は+5.9%)から減速。22年4-6月期の+3.9%以来の引く伸び。 (図表3参照)。只、市場予想の+3.5%からは上振れ。政府投資と輸入が低迷したものの、個人消費と総固定資本形成が堅調で、全体を下支え。

他方、前期比では+1.0%と、前期の同+0.3%から伸びが加速して、市場予想の+0.3%をも上回りました。22年10-12月期の+1.1%以来の高い伸び率。市場では、中銀が急速な引き締めに転じたため、前期比の伸び率の鈍化を予想していましたが、実際には+1.0%となりサプライズ。トルコ経済は、輸出は弱いものの、個人消費を中心として伸びているとみています。

4. 3月景況感指数が上昇

一方、トルコ統計局が16日発表した2月の総売上高指数は、前月比+6.3%と、前月の+5.4%から伸び率が加速。23年12月の+7.1%以来の高い伸び率。

前年比も+85.1%と、前月の+64.3%から加速。23年1月の+95%以来、1年1か月振りの高い伸び率となりました。

セクター別前月比では、建設業は伸び率が減速したものの、サービス業と悪卸・小売業、鉱工業がいずれも加速。特にサービス業は+9.6%と、前月の+6.87%から加速して最も高い伸び率となりました。

令和6年4月21日 米アップルがインドネシアで製造拠点建設検討

おはようございます。米アップルCEOが、インドネシアで製造拠点建設検討していると表明しました。

1. インドネシアでの製造拠点建設検討

インドネシアを訪問している米アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)は17日、ジョコ大統領と面会後に、同国に製造業拠点を建設することを検討すると表明。製造拠点を建設することを設けてほしいというジョコ氏の要望について話し合ったとし、「検討する」と述べました。

同社はタブレット端末「iPad」、ワイヤレスホン「AirPods」、腕時計型端末「Apple Watch

」の主要製造拠点の多くをベトナムに置いています。

インドネシアには製造拠点がないものの、4つのアップル開発者アカデミーを開設。クック氏はベトナム訪問後の16日にジャカルタ入りしました。

2. 米オラクルが日本に1.2兆円投資

一方、米ソフトウェア大手のオラクルは、今年からの10年間で80億ドル(約1.2兆円)以上を日本に投資して、データセンターの設備や人員を増強する計画。経済安全保障の観点から、データを海外に持ち出さずに自国内で管理する需要が高まっており、米IT大手の日本への投資が加速。

同社が18日発表。東京と大阪にある2か所のデータセンターの設備投資に充て、クラウドサービスの事業を拡大。日本での技術者の採用も強化して、日本企業とも連携する予定。

米中の対立により、米IT大手の中国以外への投資が今後、活発化する可能性があります。そのような動きが、アジア諸国の株式市場にもポジティブに働く可能性があります。

令和6年4月20日 インド総選挙投票始まる

おはようございます。インドで総選挙の投票が始まりました。

1. モディ与党優勢

インド下院(任期5年)総選挙の投票が19日から開始。有権者9億6800万人超の「世界最大の選挙」において、与党インド人民党(BJP)が優勢を伝えられています。同党がどこまで議席を伸ばせるのかが焦点。

インドの人口は昨年、中国を抜いて世界一となりました。国連人口基金(UNFPA)の推計によると、今年14億4100万人になるとされています。経済規模は2027年にも米国、中国に次ぐ世界3位に浮上。BJPを率いるモディ首相は、選挙に勝利して、3期目の次の5年間でさらに国際的な地位向上を目指しています。

19日には2億人超と最大の人口を抱える北部ウッタルプラデシュ州の一部や南タルミナド州などで投票を開始。同日を含めて7回にわけて投票を行い、6月4日に一斉に開票します。与論町では、小選挙区で選出される543議席のうち、BJPは単独で342議席を獲得して、前回19年から39議席増加させる見通し。

2. 物価高が争点

地元研究機関によると、国民の最も重視する問題は失業問題、続いて物価高。経済成長が続く一方、足下の生活に対する不満は少なくないとみられます。特に若者の雇用問題は深刻。国際労働機関(ILO)の報告書によると、23年の大卒者の失業率は28.4%に上っています。

インドには、日本など先進国からの投資も増大しているものの、法制度、税制度などの複雑さがかねてより指摘されています。州をまたぐ貿易をするのが煩雑であるなど、今後の課題もおおくあります。

令和6年4月18日 中国3月鉱工業生産

おはようございます。中国3月鉱工業生産は加減速しました。

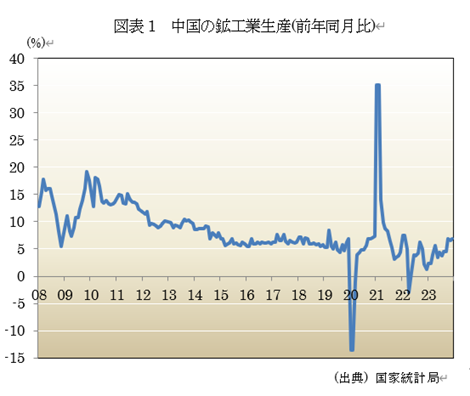

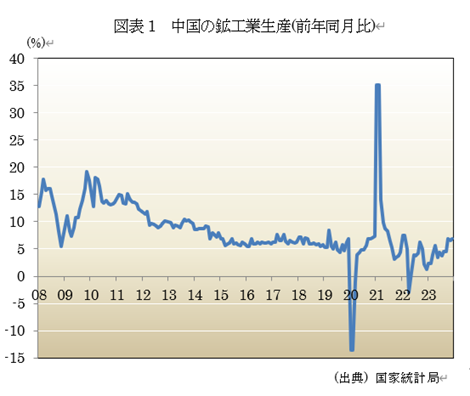

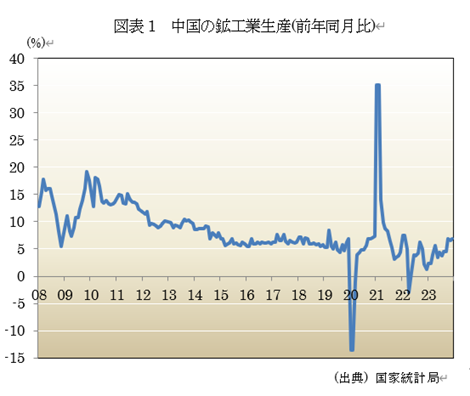

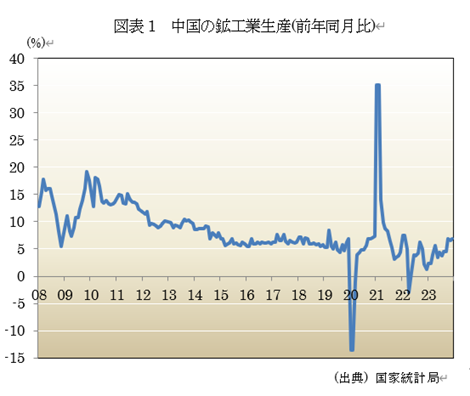

1. 鉱工業生産は減速

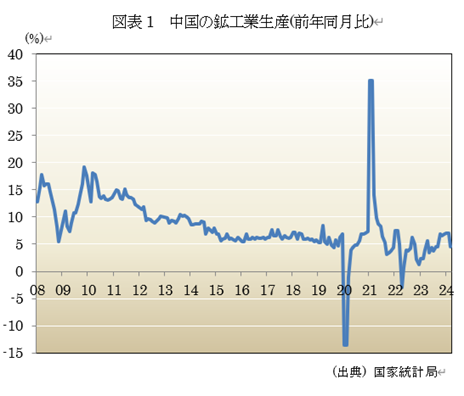

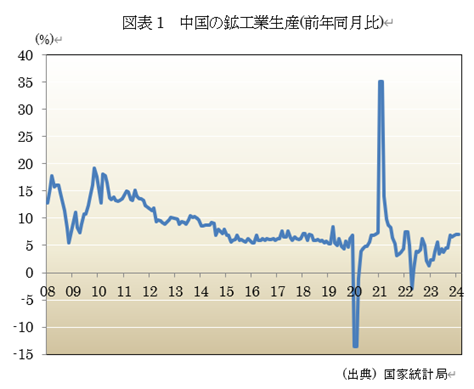

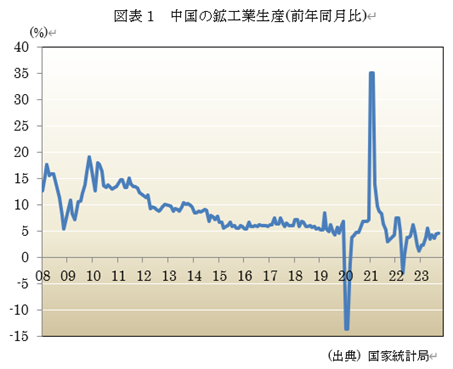

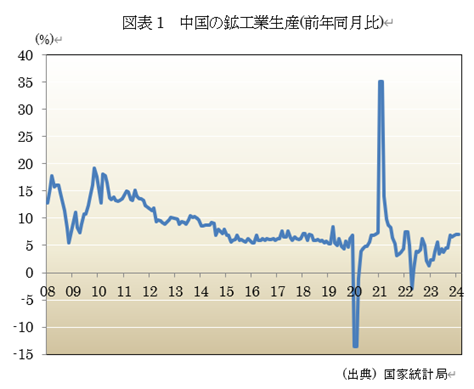

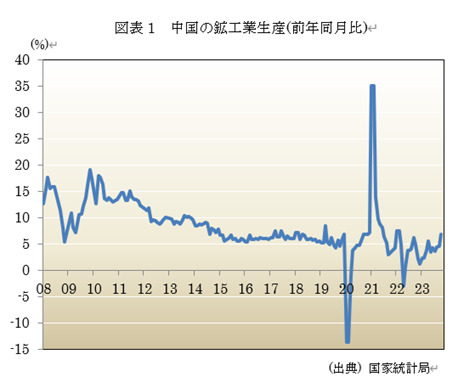

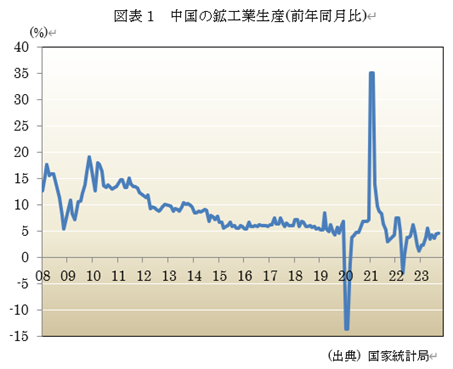

中国国家統計局が16日発表した3月の鉱工業生産は、前年同月比+4.5%と、1-2月の+7.0%から減速。市場予想の+5.4%から下振れ。

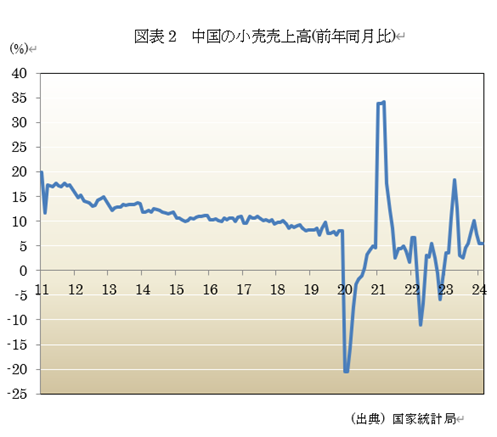

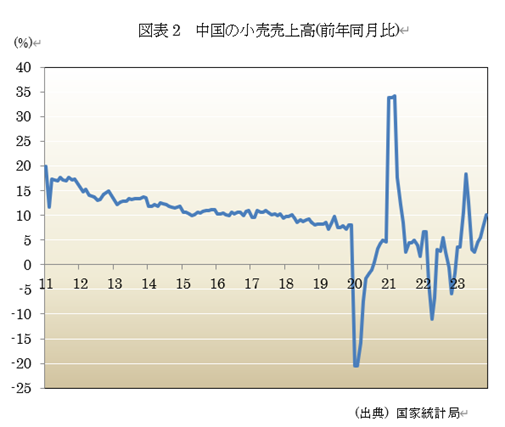

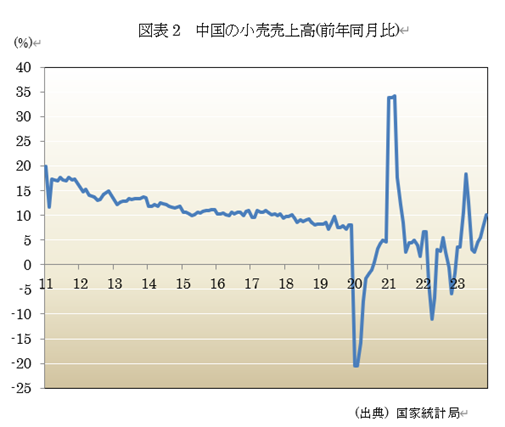

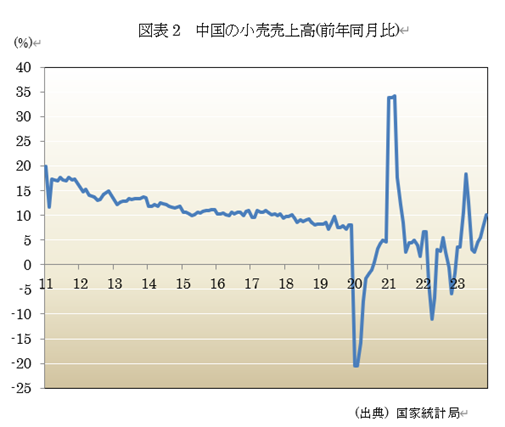

2. 3月小売売上高は減速

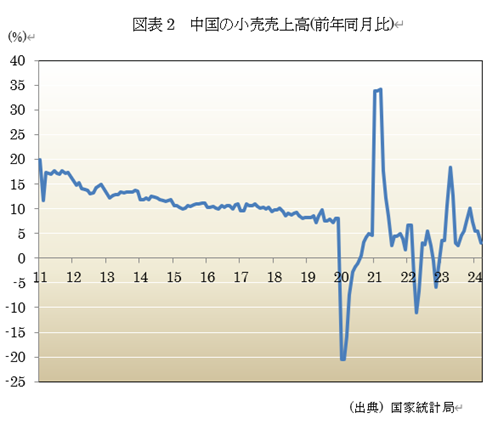

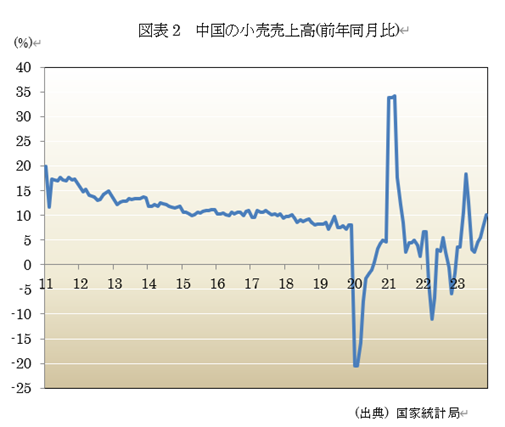

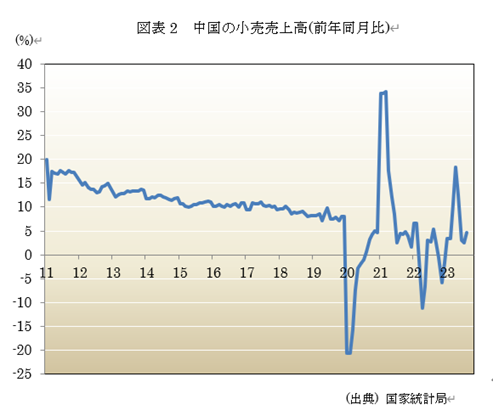

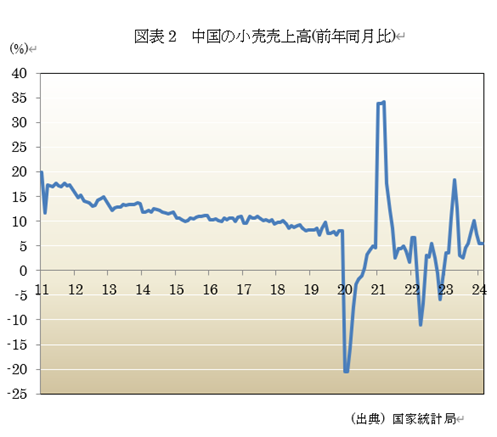

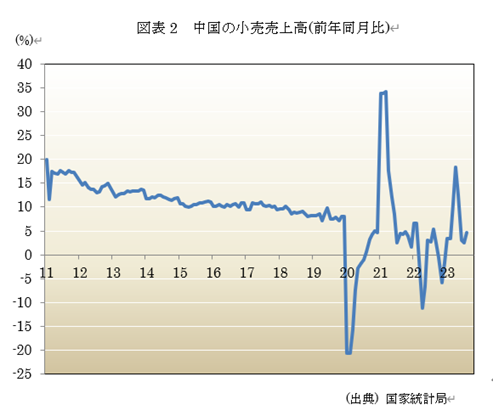

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、3月の小売売上高は前年同期比3.1%と、前月の+5.5%から伸び率が減速。市場予想の+4.5%から下振れ。

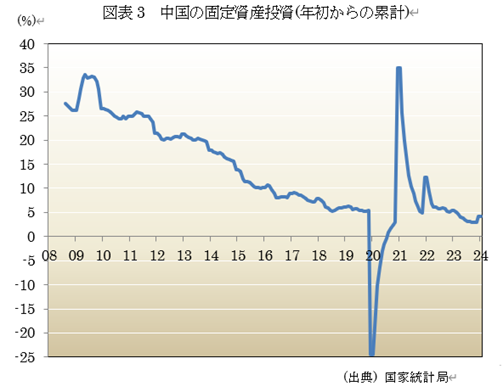

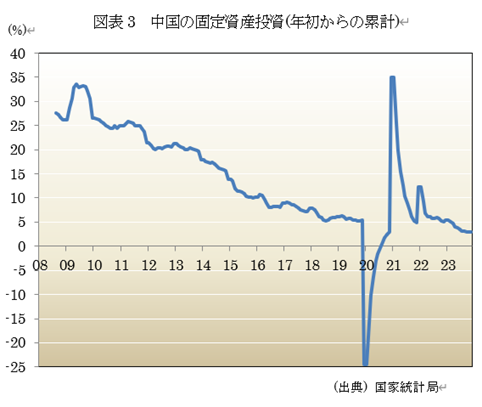

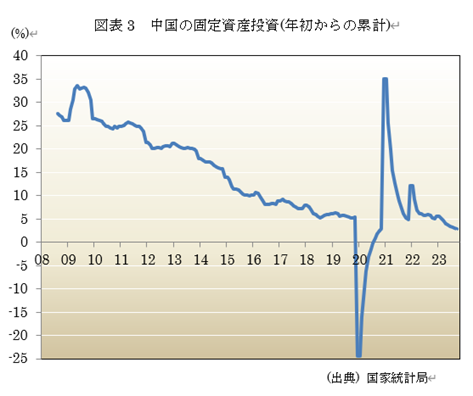

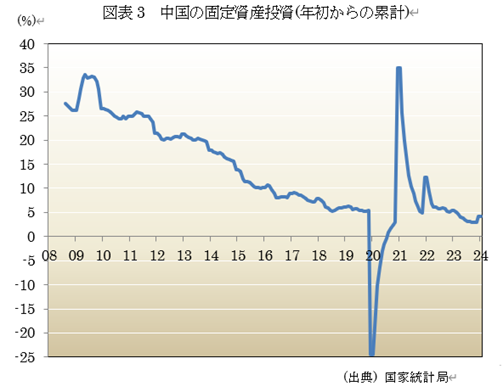

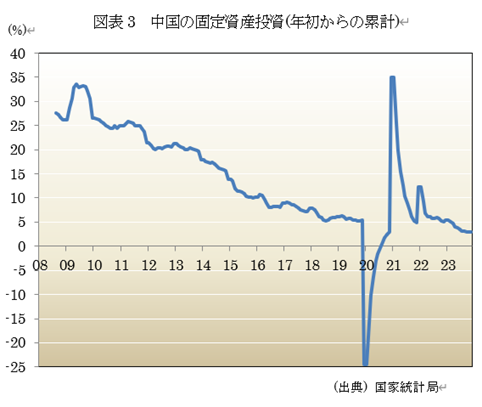

3. 1-3月固定資産投資加速

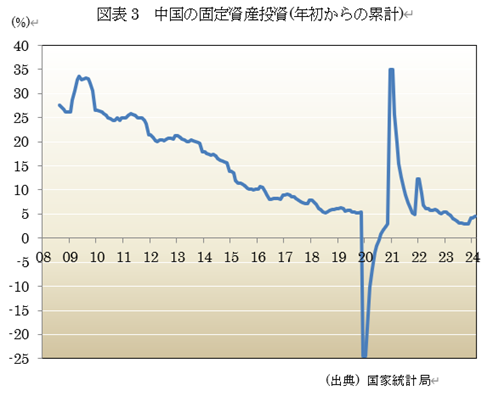

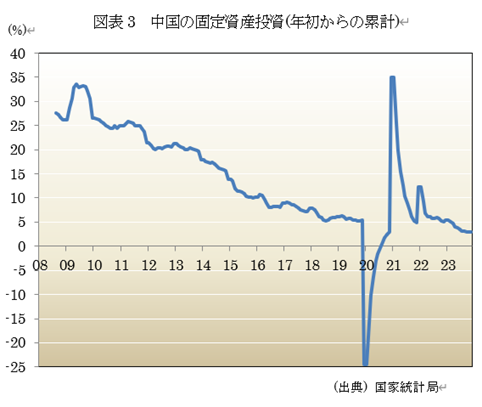

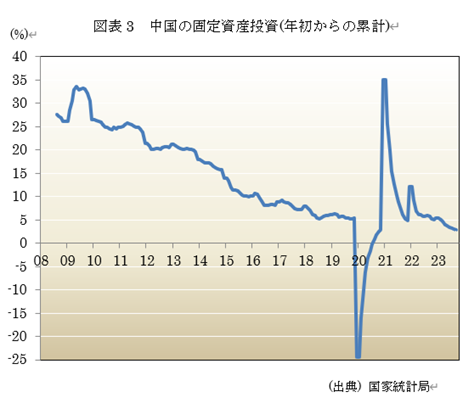

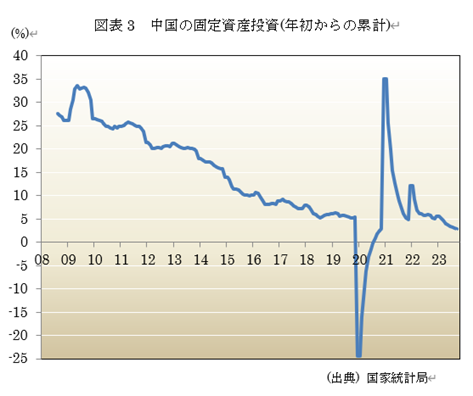

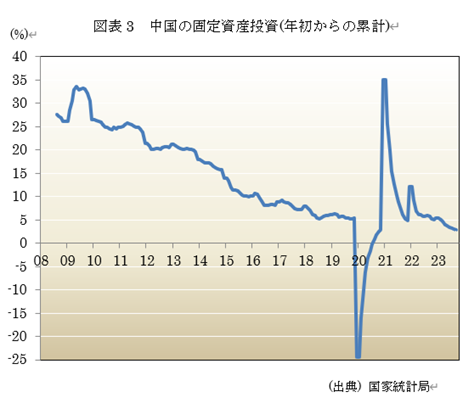

他方、国家統計局による同日発表の1-3月の固定資産投資は、前年同期比+4.5%。1-2月期の+4.2%から加速。市場予想の+4.3%から上振れ。

4. 不動産開発投資は不調

一方、不動産市場は引き続き低迷。マンションなど不動産開発投資は1-3月期に前年同期比▲9.5%。住宅や商業施設などの新築不動産の販売面積も▲19.4%。

住宅販売の減少は家具や家電などの対空消費財の買い替え需要減少に繋がります。消費者の節約志向も強く、足下では自動車、通信機器など耐久消費財の値下がりが目立ちます。

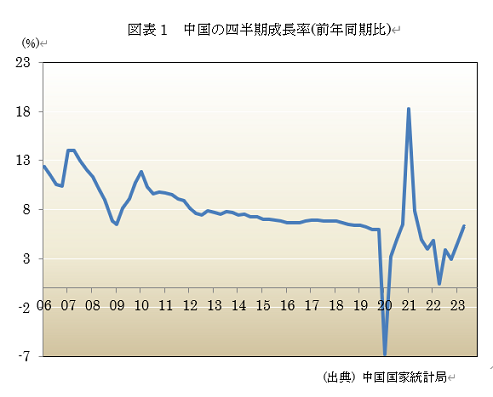

令和6年4月17日 中国1-3月期GDP

おはようございます。中国の1-3月期GDPは予想を上回ったものの、単月データは悪化しました。

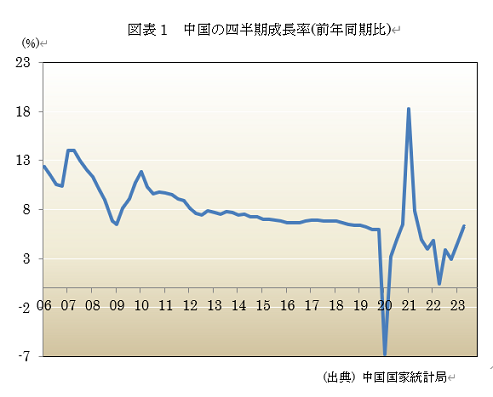

1. 1-3月期GDPは+5.2%

一方、同日発表の1-3月期実質GDPは+5.3%。市場予想の+4.8%から上振れ。製造業が主導。只、3月単月のデータは悪化しており、景気のモメンタム維持のためには、支援政策が必要であるとみられます。

その他の主要統計では、3月の鉱工業生産は前年同月比+4.5%(市場予想+6%)、同小売売上高+3.1%(同+4.8%)1-3月固定資産投資は前年同期比+4.5%(同+4%)でした。詳細は後程報告することとします。

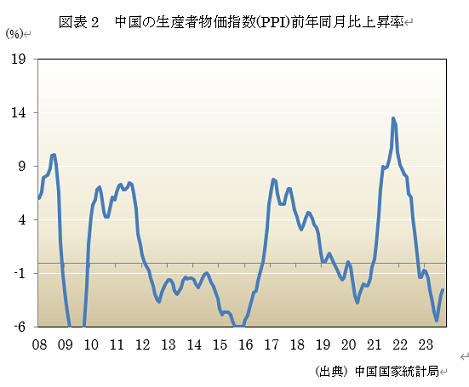

2. 不動産市場が低

一方、中国の景気には、不均衡が目立ちます。製造業が比較的持ちこたえているのは、底堅い外需や国内の先端技術開発に向けた中国当局の取り組みがあるため。只、長引く不動産市場の対明により、信頼感が低下。生産者物価は1年以上に亘りマイナス。内需の伸び悩みや一部産業の過剰生産能力も問題となっています。

中国当局は今年のGDP成長率予想を+5%前後に設定。目標達成のため、不動産市場を安定させて、消費者の支出を促進するため、政府がより多くの措置を講じる必要があると思われます。

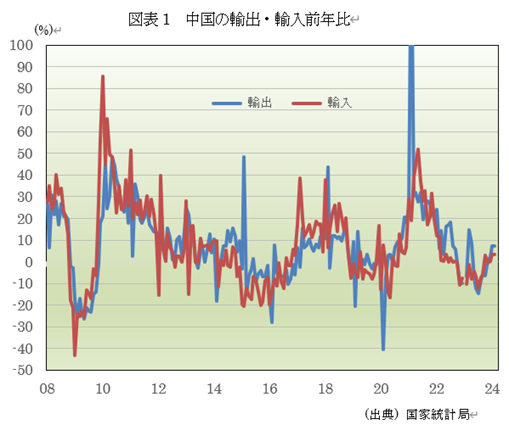

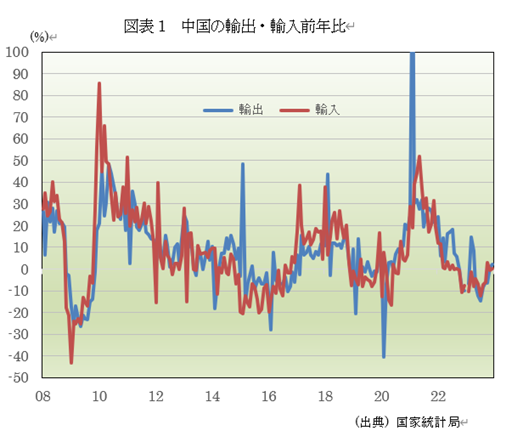

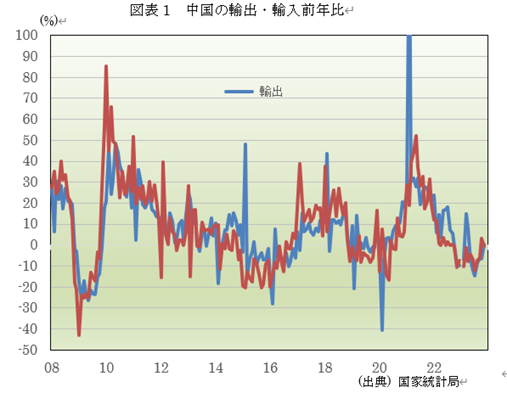

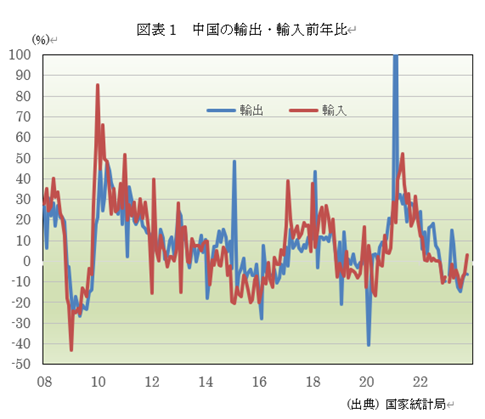

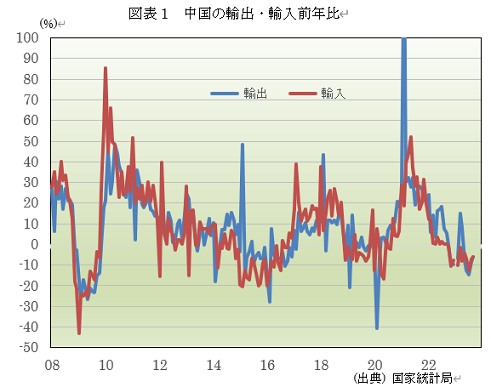

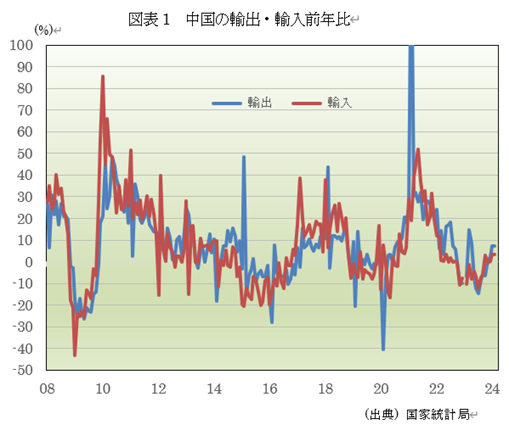

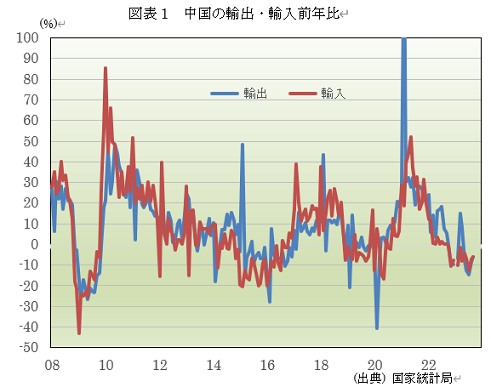

令和6年4月15日 中国3月貿易統計

おはようございます。3月の中国貿易統計で、輸出、輸入とも減少しました。

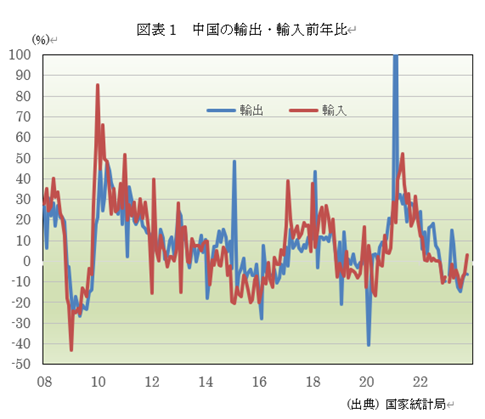

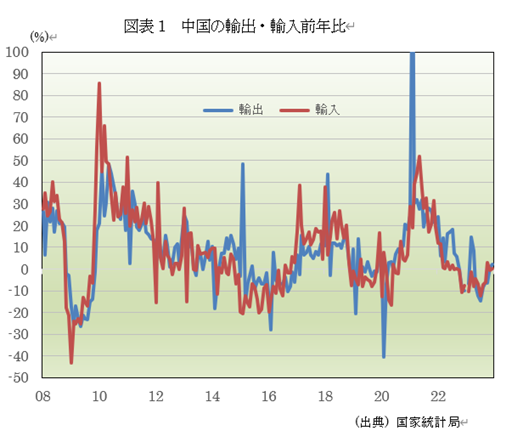

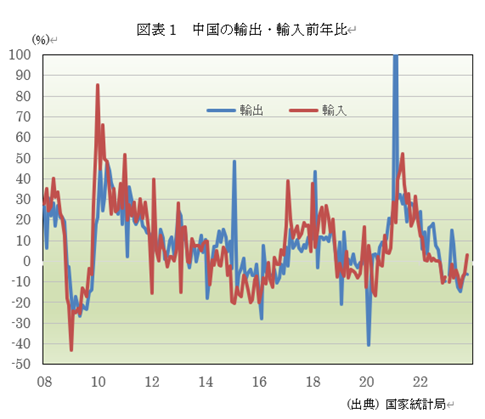

1. 3月輸出と輸出は予想以上に減少

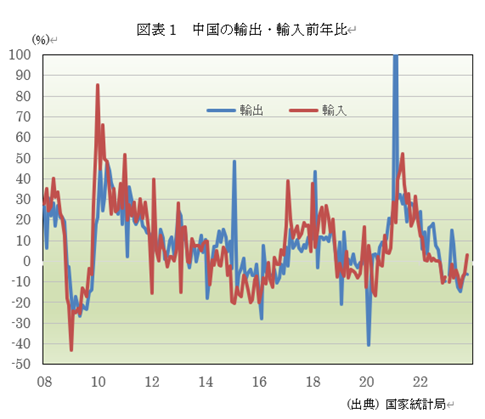

中国税関総署が7日発表した3月の貿易統計によると、ドル換算で輸出は前年同月比▲7.5%と、1-2月の+7.1%から反落。一方、輸入も▲1.9%と、前月の+3.5%から反落。予想では輸出が▲2.3%、輸入が+1.4%となっており、いずれも予想を下回りました。

輸出は前年同月が高水準であったため、減少するとみられていましたが、予想以上の落ち込み。

2. 貿易黒字も予想を下回る

3月の貿易黒字は+858億5000万ドル。市場予想の+702億ドルを下回りました。

3月の対米黒字は+229億4000ドル、1-3月では+702億2000万ドル。

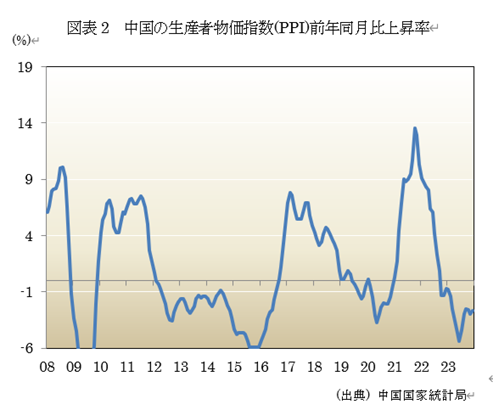

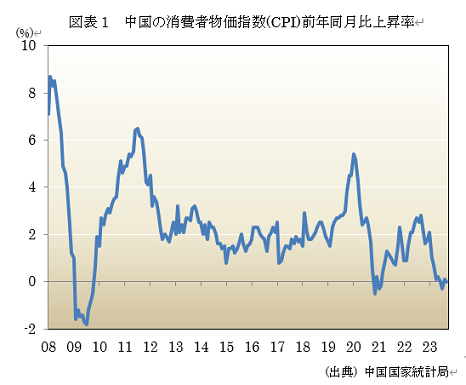

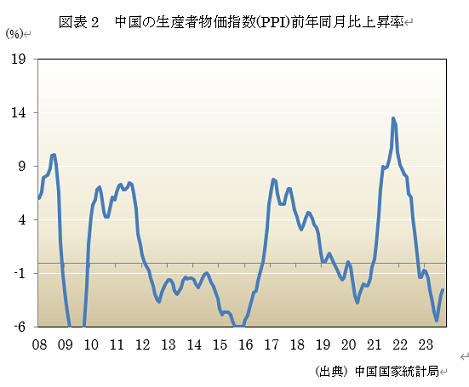

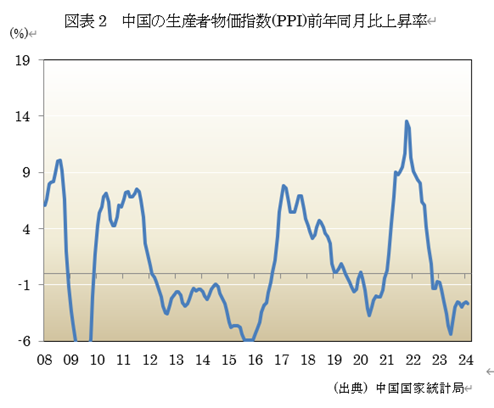

令和6年4月14日 中国3月CPI

おはようございます。中国の3月CPIは、前年同月比+0.1%上昇しました。

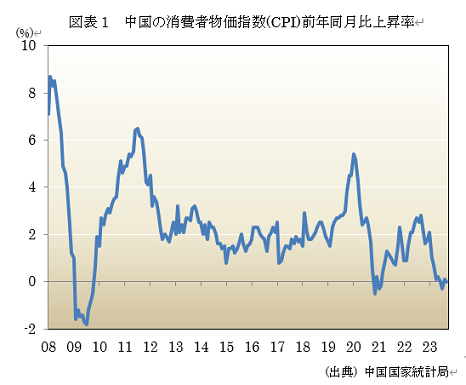

1. 3月CPI上昇率が鈍化

中国では国家統計局が11日に、3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+0.1%なったと発表。前月の+0.7%から上昇が鈍化。原油価格上昇などにより、2か月連続で上昇。2月中旬の春節(旧正月)による押し上げ効果が剥落。

品目別では、食品は▲2.7%の下落。低下率は前月▲0.9%から拡大。そのうち、食肉消費の6割を占める豚肉は▲2.4%。ガソリンなど交通費向け燃料は、国際価格上昇により+2.2%。

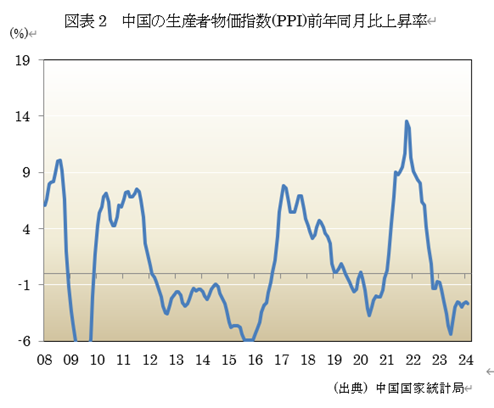

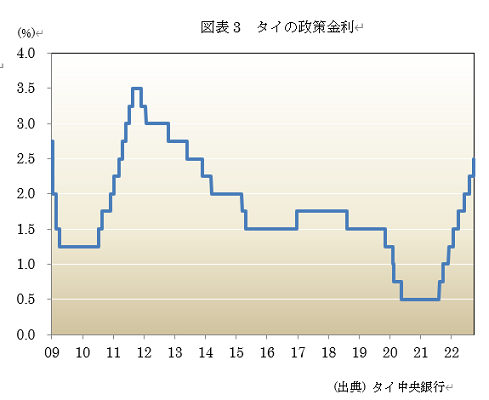

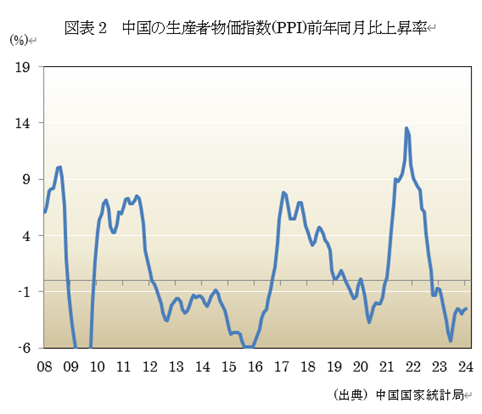

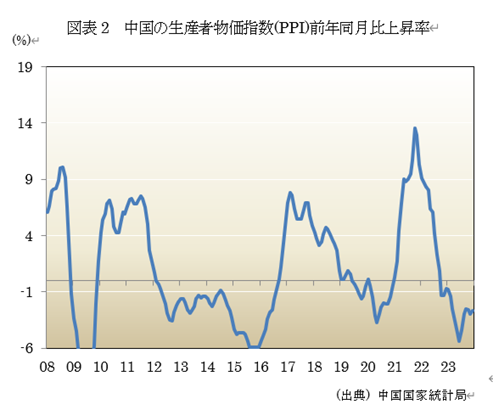

2. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、3月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.8%と、18カ月連続で下落。前月の同▲2.8%から下落幅が拡大。市場と一致。需要が弱く、経済刺激策が必要であることを示唆。

生産財は▲3.5%と、前月の▲3.4%から更に下落。鉱業▲5.8%、プロセシングも▲3.6%と、下落幅が拡大。素材が▲2.9%と前月の▲3.4%から下落幅が拡大しました。

令和6年4月13日 タイ中銀金利据え置き

おはようございます。タイの中銀が、金利を据え置きました。

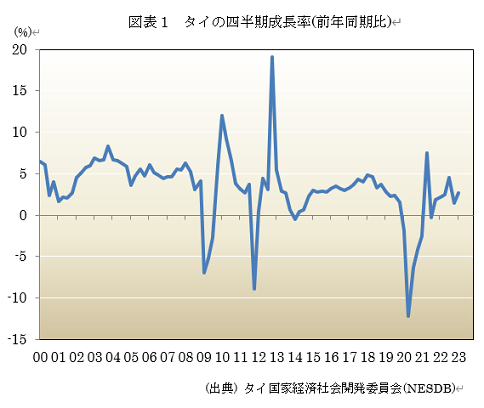

1. 10-12月期成長率予想下回る

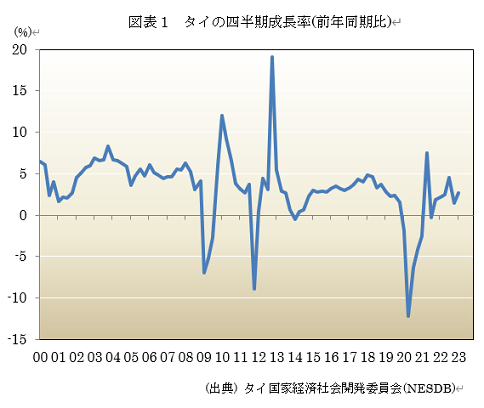

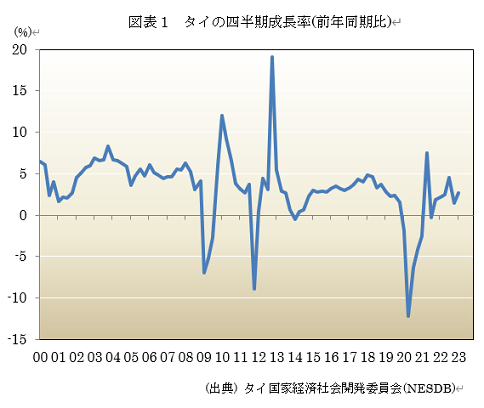

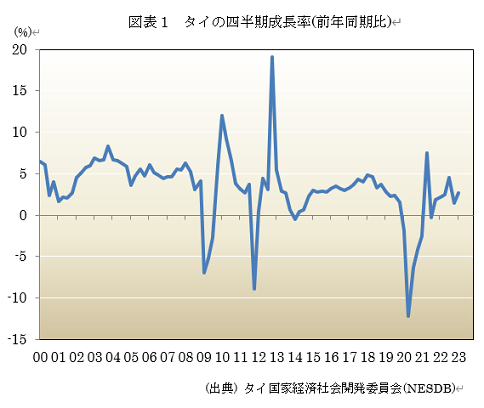

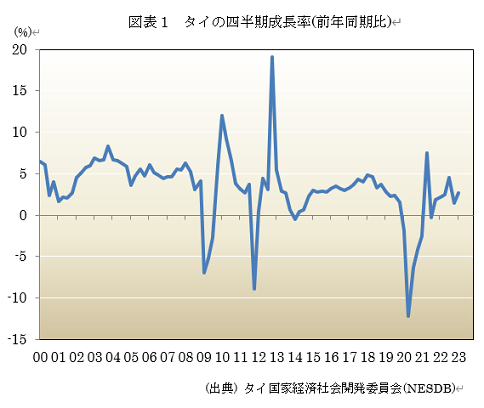

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は2月19日に、10-12月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.7%になったと発表。市場予想の+2.5%から下振れ。前期の同+1.4%(改定値)から減速。

前期比では▲0.6%。市場予想は▲0.1%。23年通年の成長率gは+1.9%と、22年の+2.6%から減速。

同国政府は、消費押し上げに向けて、利下げや140億ドル規模の国民への現金給付を推進。タイ中銀は利下げについて、慢性的な景気低迷の証拠が示唆されるかどうかに左右されると主張。今回のデータにより、タビシン首相が利下げを再び求めることとなる根拠が強まったと言えます。

2. 3月CPI伸び率はマイナス幅縮小

一方、タイ商業省は4月5日に、3月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.47%であったと発表(図表2参照)。前月の同▲0.77%からマイナス幅が縮小。市場予想の▲0.4%から下振れ。

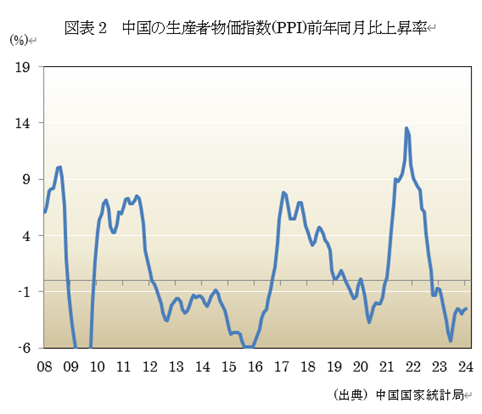

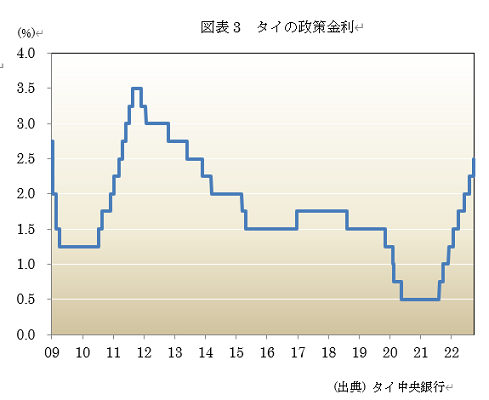

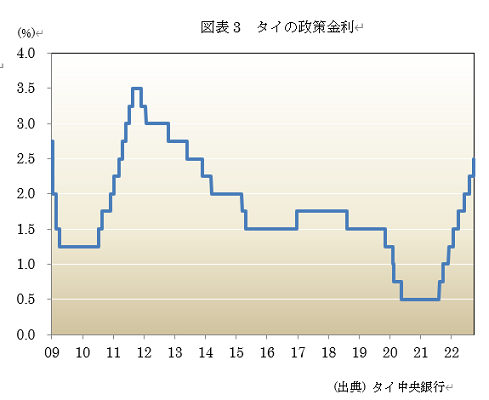

3. 政策金利を据え置き

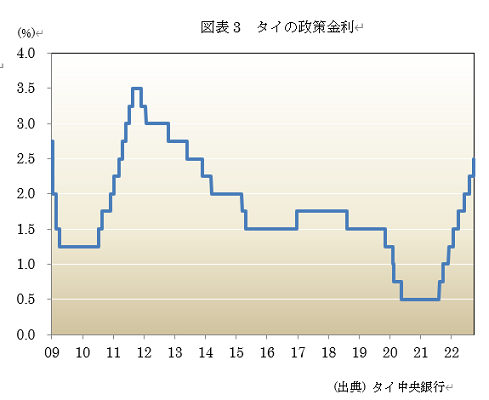

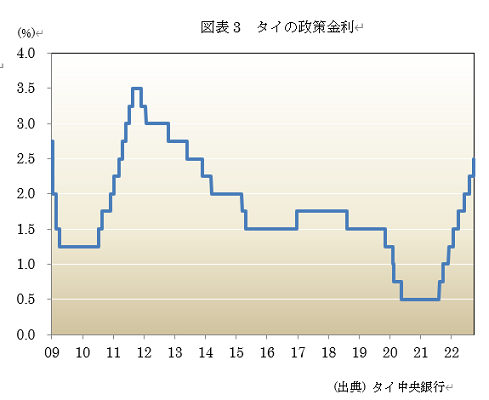

一方、タイ中央銀行は4月10日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.50%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは3会合連続。成長の押し上げへ利下げを求める政府の圧力に引き続き抵抗。

インフレ抑制のために、22年8月以降、合計200bpの利下げを行っており、政策金利は10年振りの高水準。

事前の市場予想では、エコノミスト26人中16人が金利据え置きを予想。10人が25bpの利下げを予想。

政策委員会が、5対2で据え置きを決定。

タイのセター首相は、中銀が10日の金融政策決定会合で、利下げをすることを期待していました。

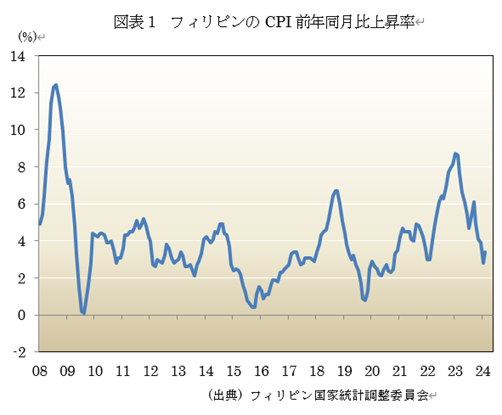

令和6年4月11日 フィリピン中銀金利据え置き

おはようございます。フィリピン中銀が、政策金利を据え置ました。

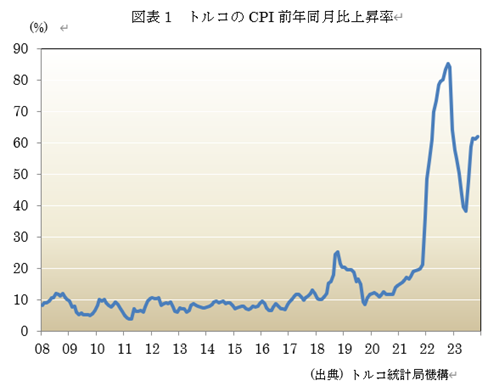

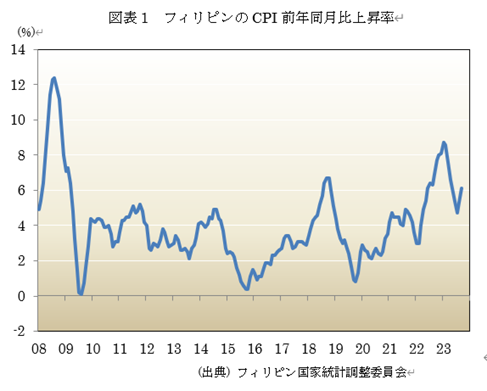

1. 3月CPIが加速

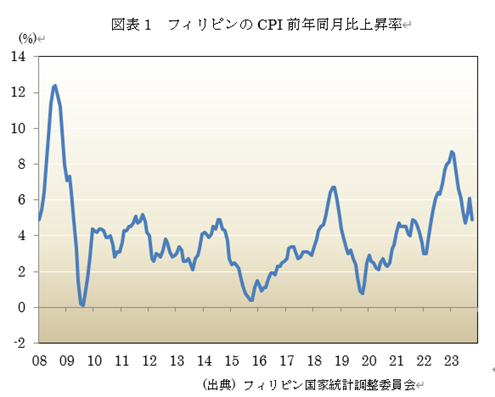

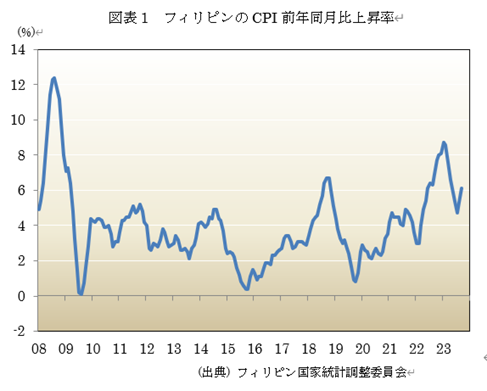

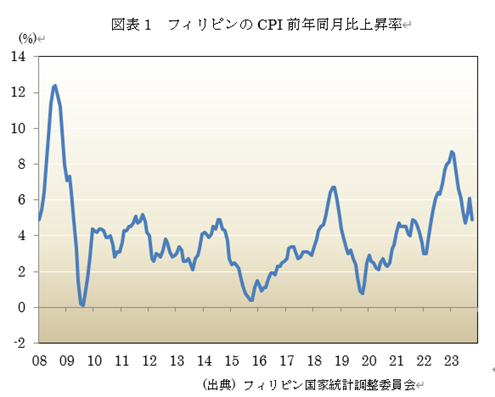

フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は4月5日に、3月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+3.7%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+3.4%から加速。市場予想の+3.8%から下振れ。

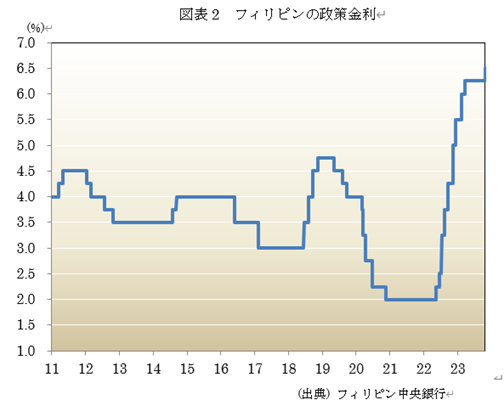

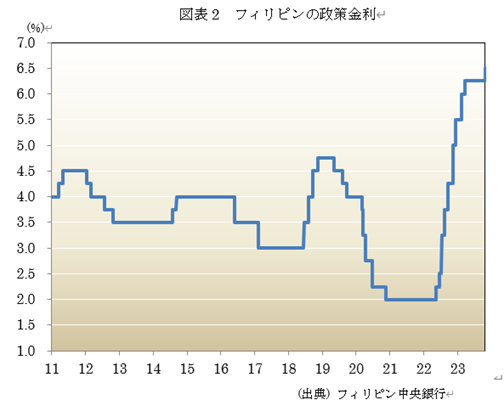

2. 政策金利を据え置き

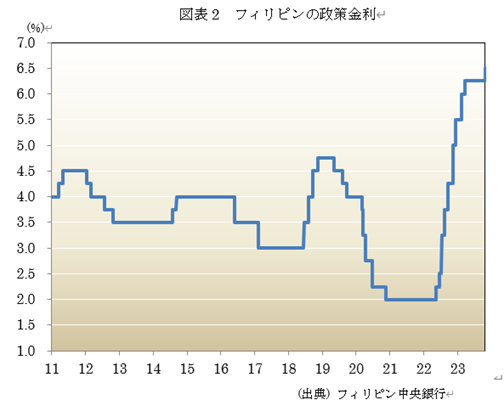

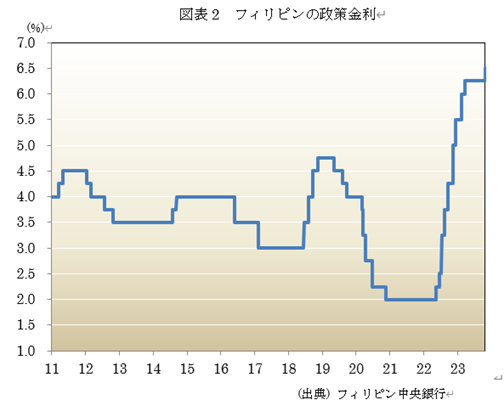

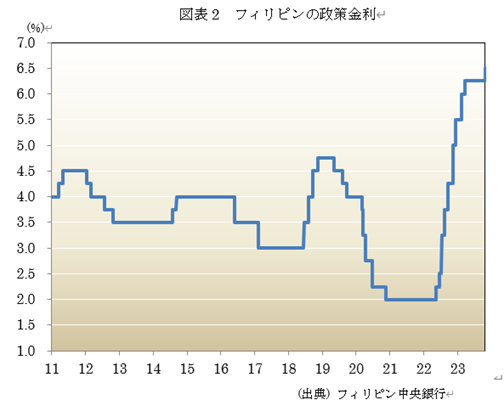

一方、フィリピン中央銀行は4月8日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を6.50%に据え置くことを決定(図表2参照、上限を表示)。据え置きは市場の予想通りで4会合連続。

レモロナ総裁は記者会見で、「インフレ見通しに対するリスクは引き続き情報に傾いている」として、利下げ開始が遅れるとの見方を示唆。

同総裁は、インフレ見通しに対する上振れリスクが「悪化」しており、中銀は「以前よりもややタカ派」になっていると指摘。「第3四半期迄に(利下げを)実施することはないだろう。将来的には(利下げの)可能性がある」として、中銀は金融緩和を検討しており、追加引き締めは検討していないとしました。

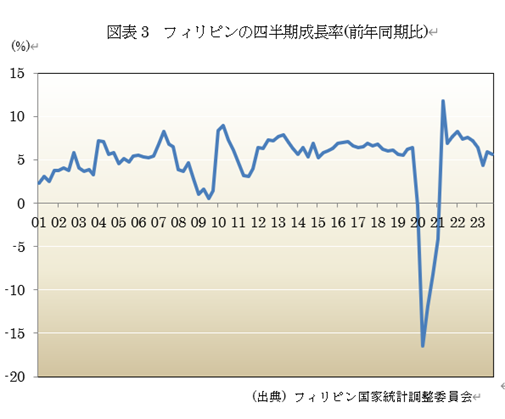

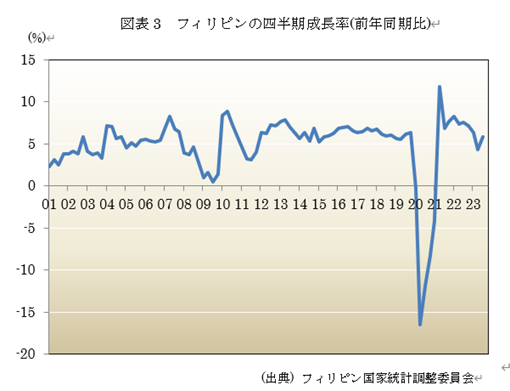

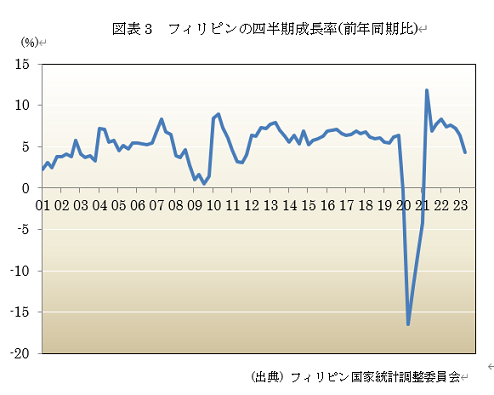

3. 10-12月GDP+4.3%に減速

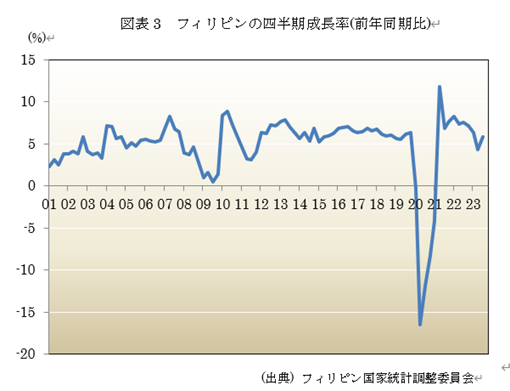

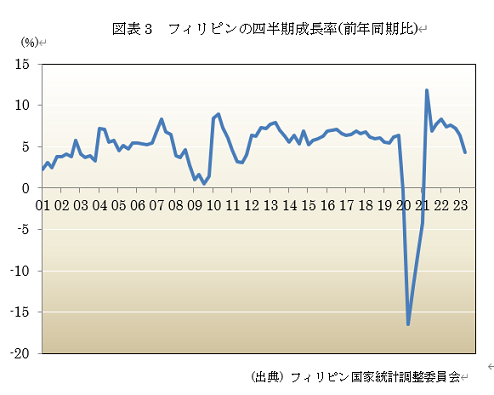

一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は1月31日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.6%の伸びになったと発表(図表3参照)。7-9月期の+5.9%から減速。市場予想の+5.2%から上振れ。v

猶、2023年通年の成長率は前年比+5.6%(2022年は同+7.6%)と鈍化、政府目標の+6.0〜+7.0%を下回りました。

10-12月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が成長率低下につながっています。

民間消費は前年同期比+5.3%(前期同+5.1%&)と小幅上昇。政府消費支出は▲1.8%(同+6.7%)と、2四半期ぶりに減少。総固定資本形成は+14.6%(同+1.7%)と大幅加速。建設投資は+14.6%(同+17%)と2桁伸び。純輸出はGDPへの寄与度が▲1.7%ポイントで、前期の+1.3%ポイントから悪化。

メキシコペソ主導で中南米通貨高 令和6年4月4日

おはようございます。8日月曜日には、メキシコペソ主導で中南米通貨が上昇しました。

1. CPI上昇率は減速

まず、メキシコの経済指標を見ておきましょう。メキシコ国立地理情報研究所は3月7日に、メキシコの1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.4%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.88%から減速。市場予想の+4.42%にほぼ一致。

2. 10-12月期GDPは+2.4%に減速

メキシコ統計局は1月30日に、10-12月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+2.4%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.1%から下振れ。前期の同+3.3%から減速。

第一次産業は+0.3%と、前期の+5.7%から減速。第二次産業は+3.1%と、前期の+4.3%から減速。サービスは+2.1%と、前期の+2.7%から加速。

2023年には、前年比成長率は+3.12%と、前年の同+3.9%から減速。

3. 政策金利を引き下げ

メキシコ銀行(中央銀行)は3月21日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.25%引き下げて11.00%にすることを決定(図表3参照)。2021年に引き締めを介して以降では、初の引き下げ。引き下げは市場の予想通り。

5人の政策委員のうちエスピノザ副総裁1人が11.25%の維持を主張して、ロドリゲス総裁を含む4人が引下げに賛成。4対1の利下げの決定により、少なくとも次の2四半期は連続引き下げが行われるとの観測も出ています。

同行は、今後については、物価圧力に注視しつつ、次回会合の判断も「データ次第」としました。

物価目標である+3%を中心に上下1%ポイントの範囲に収まる時期は、来年の第2四半期になるとの見通しは変更していません。

4. メキシコペソ主導で中南米通貨高

一方、8月曜日の中南米為替市場では、メキシコペソ主導で、中南米通貨が対米ドルで上昇。メキシコペソは日曜日の大統領選候補者討論会が熱狂的ながらスムーズに終了。ロペスオブラドール大統領の後継と目される与党候補のシャインバウム氏の優位が継続。安心感からメキシコペソの上昇に繋がりました。そのほか、同価格上昇などを受けてちりぺそなども上昇。

メキシコペソは、16.48前後から16.31台を付けて、2015年以来のペソ高。対円では9円30銭台での推移。

したがって、これまで強含みする展開を見せてきたペソ相場を取り巻く環境も変化するとみられます。景気については、頭打ちの様相を強めると予想されます。

令和6年4月8日 米3月雇用統計

おはようございます。米国の3月の雇用統計で、雇用者数が+30.3万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想上回る

米労働省が3月の雇用統計を5日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+30.3万人。市場予想の+21.4万人を大幅に上回りました。前月は+27.5万人から27万に下方修正。

失業率は3.8%。前月の3.9%から低下。市場予想は3.8%。

時間当たり平均賃金は前月比+0.3%と、前月の同+0.2%から加速。市場予想は+0.3%。前年比では+4.1%と、前月の+4.3%から鈍化。市場予想は+4.1%。

2. 雇用統計に対する市場参加者の見方は以下の通り。

インディペンダント・アドバイザーズ・アライアンスのクリス・ザカレス氏は「今回の強い雇用統計は、米経済が減速の兆しを全く見せておらず、個人消費は当面持ちこたえられることを示唆。この良いニュースは債券市場にとっては悪いニュースだ。米金融当局が利下げをより早期に、そしてより頻繁に行う可能性が低下。初回利下げは7月迄ないかもしれない。只、これは株式市場にとっては良いニュースとなり得る」としました。

「プリンシパル・アセット・マネジメントのシーマ・シャー氏は「この日の統計は、米金融当局が6月利下げを実施しない場合、それは景気がまだ力強いためで、企業収益は上向き基調に留まる筈だと市場を安心させるだろう」としました。

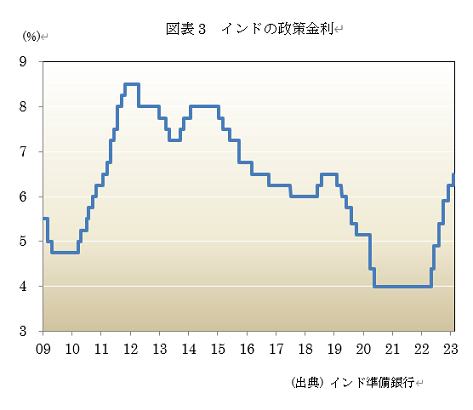

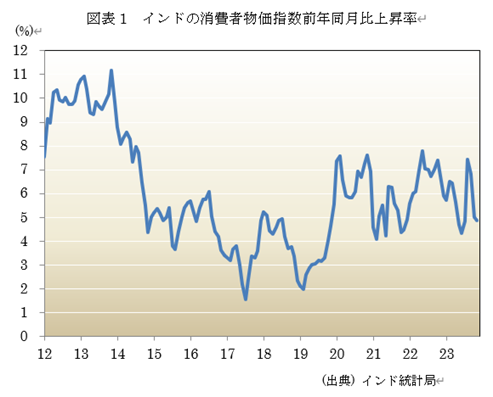

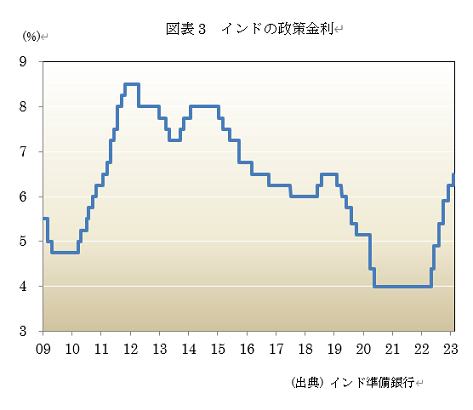

令和6年4月7日 インド10-12月期GDP

おはようございます。インド中銀政策金利据え置き

1. 消費者物価指数上昇率がほぼ横這い

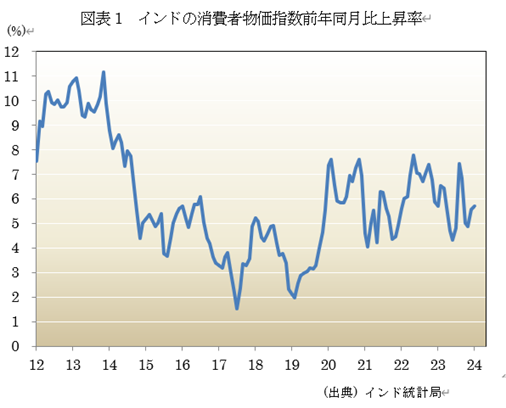

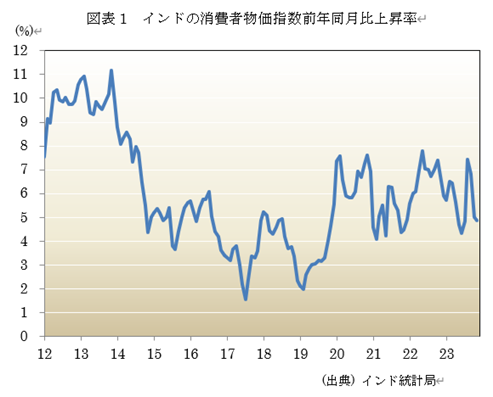

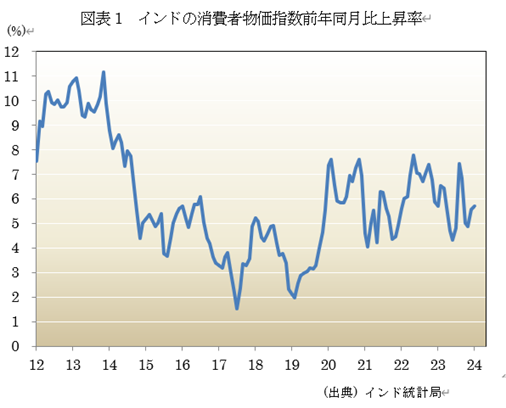

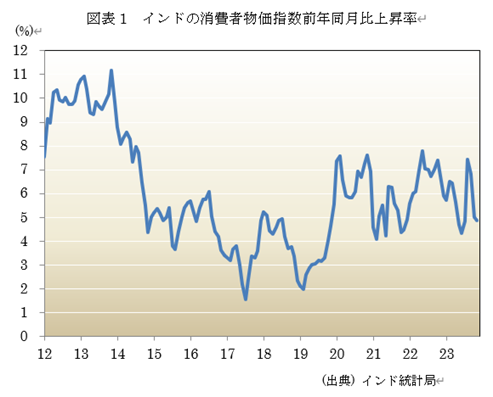

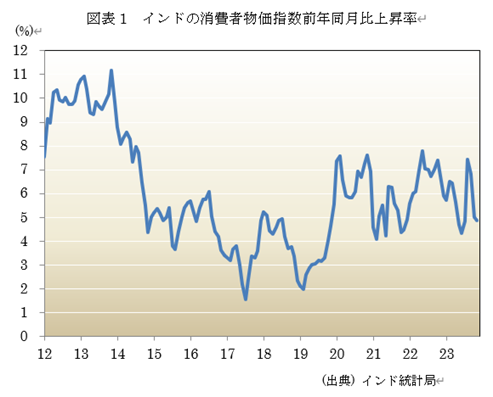

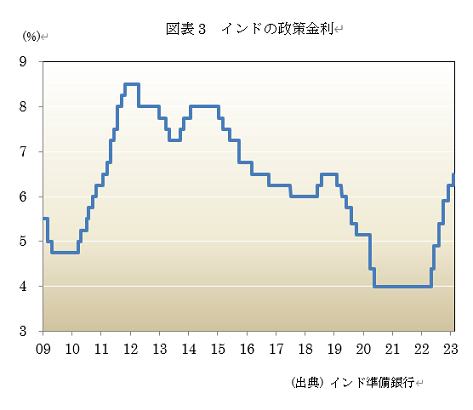

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が3月12日発表した2月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+5.09%(図表1参照)。前月の+5.1%から伸び率がほぼ横這い。市場予想の+5.02からやや下振れ。

2. 10-12月期成長率+8.4%に加速

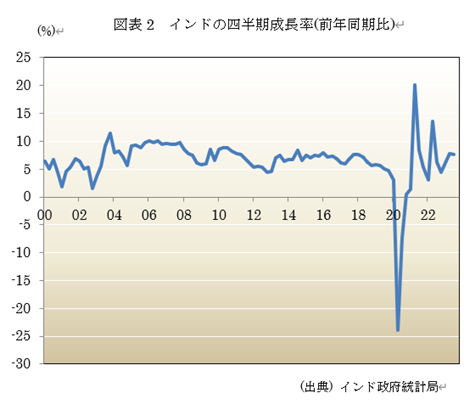

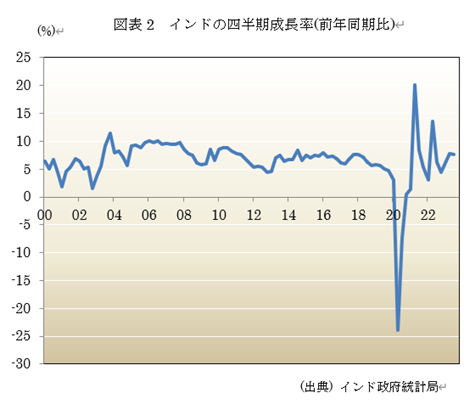

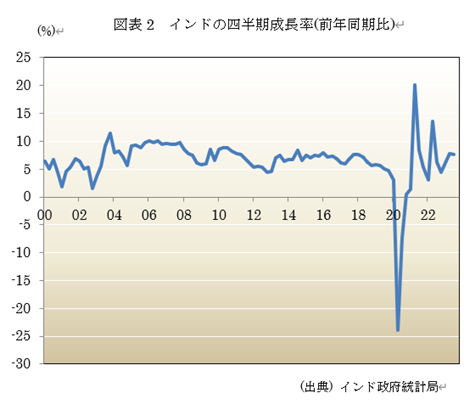

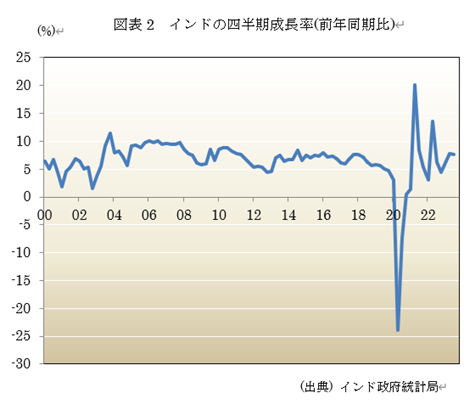

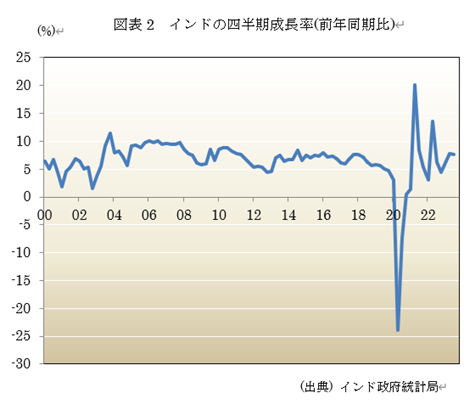

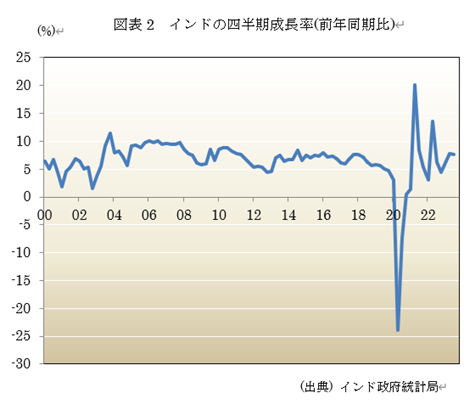

続いて、インド統計局が2月29日に発表した10-12月期成長率は、前年同期比+8.4%(図表2参照)。市場予想の+6.6%から上振れ。

供給サイドでは、サービスが前年同期比+6.7%(前期は同+4.5%)、金融・不動産が+7%(同+6.2%)。又、製造業が+11.6%(同+14.4%)と2桁の伸び率を維持。公益が+9%(同+10.5%)、建設が+9.5%(同+10.5%)。

政府支出は+7.8%+9〜10%程度であった前の2四半期から低下。財務省は23年9月、2年度の財政赤字を抑える目標は達成可能としていました。10月以降の大型インフラ事業への支出を抑えた模様。

政府は23年度(23年4月から24年3月)成長率目標が、主要国で最高水準の

7.6%との予想を示唆。従来+7.3%の予想でしたが、これを上方修正。5月迄に予定される5年に一度の総選挙を前にして、再選を狙うモディ首相にとっては追い風となります。

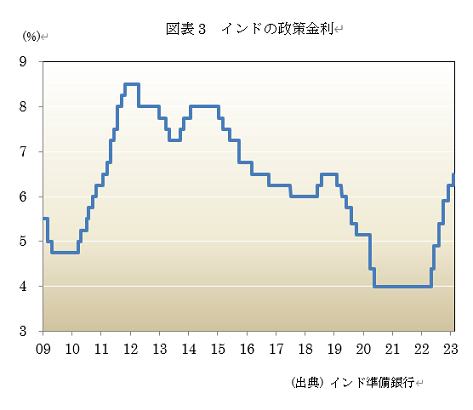

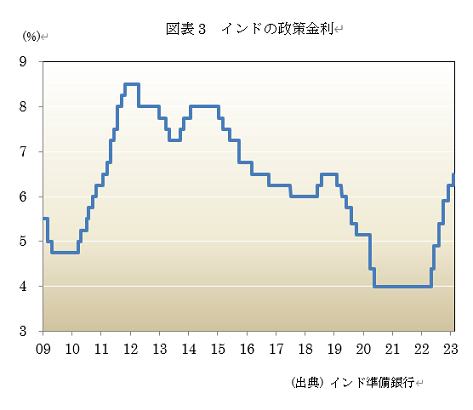

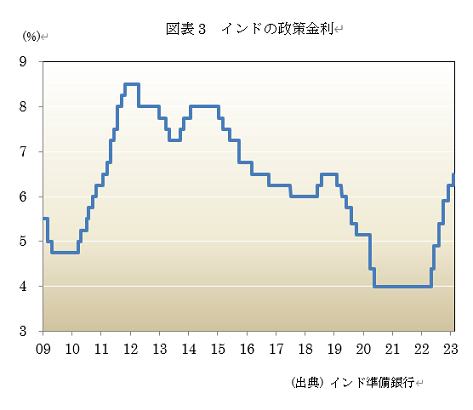

3. 政策金利を据え置き

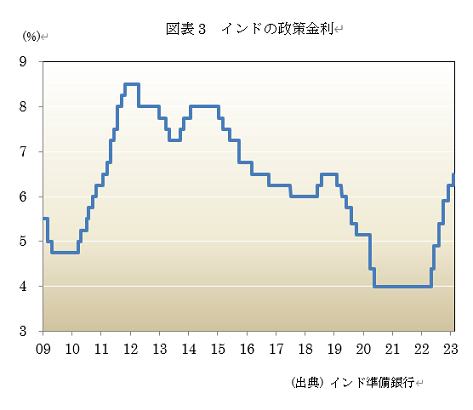

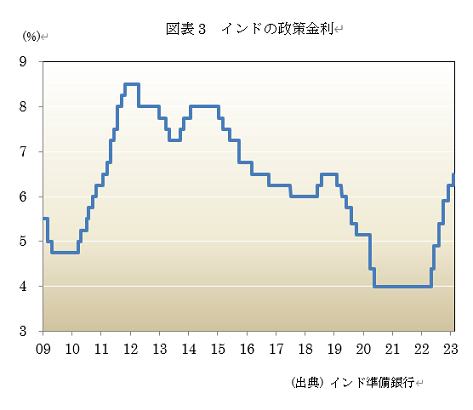

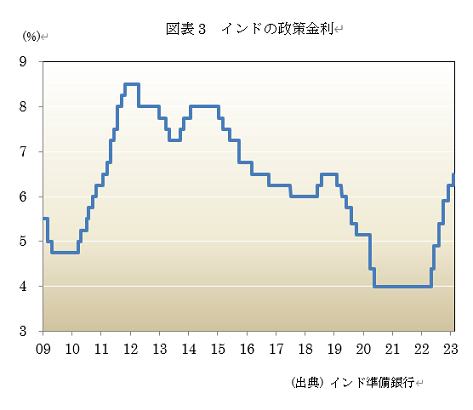

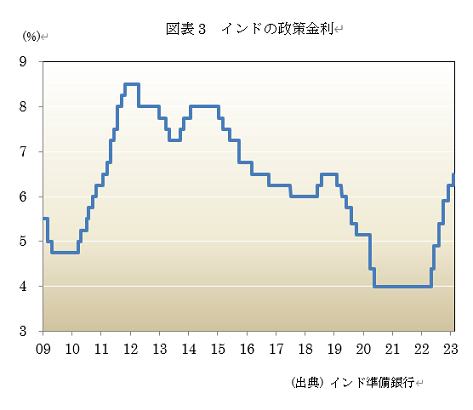

他方、インド準備銀行(中央銀行)は4月5日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通り。6人からな政策委員会では、5対1で維持を決定。維持は、7会合連続。総選挙が迫るインドでは、下記に向けて猛暑への警戒感から、インフレ加速が懸念されています。

同国のインフレ率は、中銀目標の+4%を上回って推移。力強い成長見通しが、同行にインフレに焦点を絞る余地を与えていると、ダス総裁が述べました。

令和6年4月6日 フィリピンがGDP目標下方修正

おはようございます。フィリピンが、GDP目標を下方修正しました。

1. 2月CPIが加速

フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は3月5日に、2月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+3.4%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+2.8%から加速。市場予想の+3.1%から下上振れ。

2. 政策金利を据え置き

一方、フィリピン中央銀行は2月15日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を6.50%に据え置くことを決定(図表2参照、上限を表示)。据え置きは市場の予想通り。インフレ圧力が継続しているため。

同行が政策金利を16年ブリの高水準に据え置いたのは、11月のインフレ率が+4.1%と、中銀目標である+2〜4%の上限近くに低下したことを受けたもの。

1月のCPI上昇率は+2.8%と、前月の+3.9%から鈍化しており、同国の目標レンジである+2〜4%の目標レンジへと接近していました。

3. 10-12月GDP+4.3%に減速

一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は1月31日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.6%の伸びになったと発表(図表3参照)。7-9月期の+5.9%から減速。市場予想の+5.2%から上振れ。v

猶、2023年通年の成長率は前年比+5.6%(2022年は同+7.6%)と鈍化、政府目標の+6.0〜+7.0%を下回りました。

10-12月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が成長率低下につながっています。

民間消費は前年同期比+5.3%(前期同+5.1%&)と小幅上昇。政府消費支出は▲1.8%(同+6.7%)と、2四半期ぶりに減少。総固定資本形成は+14.6%(同+1.7%)と大幅加速。建設投資は+14.6%(同+17%)と2桁伸び。純輸出はGDPへの寄与度が▲1.7%ポイントで、前期の+1.3%ポイントから悪化。

4. GDP目標値を下方修正

一方、同国国家経済開発庁は4日、2024年の実質国内総生産(GDP)成長率の目標を前年比+6.0〜7.0%と、従来から▲0.5%ポイント下方修正。インフレ率の高まりや外需の低迷を反映。

中期経済見通しを改定して、昨年12月時点の成長率目標+6.5〜7.5%から引き下げ。25年の成長率目標は+6.5〜7.5%と、+6.5〜8.0%から変更。26-28年の成長率は、年率+6.5〜8.0%と、据え置き。

y

同国はGDPの8割を個人消費が占めています。同開発庁のバリサカン長官は、記者会見で、「交通費や公共料金、食料価格の上昇が今後消費を減退させるリスクがある」としました。

令和6年4月3日 トルコ地方選与党敗北

おはようございます。トルコ地方選で与党が敗北しました。

1. 2月CPI上昇率加速

まず、トルコのインフレ率を見ておきましょう。トルコ統計局が3月4日に発表した2月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+67.07%と、前月の+64.86%から伸び率が加速。予想の+65.74%から振れ。上ぶれ。

2. 与党が地方選で惨敗

一方、トルコ中央銀行3月31日投開票のトルコ地方選で、エルドアン大統領率いる公正発展党(AKP)が国政与党として過去20年超となる歴史で最悪の敗北を喫しました。不況に加えて、一部イスラム有権者の離反が響きました。

大統領は惨敗から一夜明けた1日、首都アンカラのAKP本部に集まった群衆に向かって敗北宣言をして、政策を見直す方針を表明。只、党運営や政策の軌道修正については具体的な言及はなく、各種の改革の行く末に不透明感があります。

国政最大野党の共和人民党(CHP)から最大都市イスタンブールの市長に立候補した現職イマモール氏の得票率は51%に達して、AKP候補に11%ポイントの差を付けました。CHPは大半の主要都市で圧勝した、保守的な中部でも支持を拡大。

約70%にも達するインフレ率に伴う性格区と、国民の間に亀裂を生じさせるエルドアン流の政治手法に対して、有権者の間で嫌悪感が拡大。同大統領が目論んだ任期満了となる2028年以降の続投を可能にする新憲法制定は望み薄となってきました。

令和6年4月2日 中国3月PMI

52052

おはようございます。3月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。

1. 2月製造業PMIは前月から上昇

中国国家統計局が31日発表した3月の製造業購買担当者指数(PMI)は50.8と、前月から+1.7ポイント上昇。市場予想の49.9から上振れ。中国政府が景気回復への努力を続ける中、同PMIは6か月ぶりに50を超えました。

3月の内訳を見ると、新規受注は53.0と、前月比4.0ポイント。6か月振りに景気判断の節目となる50を超えました。生産も+2.4ポイントの52.2となり、2か月振りに50を上回りました。

2. 非製造業PMIも上昇

一方、同日に発表した3月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは53.0と、前月の51.4から上昇。15か月連続で景気判断の節目となる50を上回っており、昨年6月以来の高い水準。

景況感が持続的に拡大していくかどうかについては、不透明感があります。先行きに確信を持てない企業は、雇用拡大に対して慎重な姿勢を維持。住宅販売市場の低迷もあり、不動産業を中心として景気の先行きについては不確実性があります。

令和6年4月1日 トルコ3月景況感指数上昇

おはようございます。東京では例年より遅れましたが、桜の花が咲き始めていますね。トルコの3月景況感指数は前月比上昇しました。

1. 2月CPI上昇率加速

トルコ統計局が3月4日に発表した2月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+67.07%と、前月の+64.86%から伸び率が加速。予想の+65.74%から振れ。上ぶれ。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は3月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+5.0%ポイント引き上げて50%にすることを決定(図表2参照)。市場は概ね据え置きを予想していたため、サプライズ。

同行は会合後に発表した声明文で、追加利上げを決定したことについて「内需が底堅い一方、2月のインフレ率がサービス物価によって予想を上回る高い伸びを示唆したため」と7し、インフレの悪化が主な要因としました。市場では、地方選挙を3月末に控える中、トルコリラ下落が急速に進んでいます。そのため、緊急利上げに踏み切ったとみられます。

同行は声明で、「月毎のインフレ率の基調的な傾向に大幅で持続的な低下がみられ、インフレ期待が予想範囲に収まるまで」現在の政策金利水準を維持すると示唆。

「引き締まった金融し姿勢は、ディインフレの重要な要素であるリラの実質的な上昇プロセスに引き続き寄与するだろう」としました。

3. 10-12月期成長率+4.0%

他方、トルコ統計局が2月29日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.0%と、前期の+6.1%(改定前は+5.9%)から減速。22年4-6月期の+3.9%以来の引く伸び。 (図表3参照)。只、市場予想の+3.5%からは上振れ。政府投資と輸入が低迷したものの、個人消費と総固定資本形成が堅調で、全体を下支え。

他方、前期比では+1.0%と、前期の同+0.3%から伸びが加速して、市場予想の+0.3%をも上回りました。22年10-12月期の+1.1%以来の高い伸び率。市場では、中銀が急速な引き締めに転じたため、前期比の伸び率の鈍化を予想していましたが、実際には+1.0%となりサプライズ。トルコ経済は、輸出は弱いものの、個人消費を中心として伸びているとみています。

4. 3月景況感指数が上昇

一方、トルコ統計局が28日発表した経済状況を占める3月景況感指数は、前月比+1.0%上昇の100.0と、前月の▲0.4%から改善。23年6月の101.3以来9カ月ぶりの高水準。又、好・不況の判断の分かれ目となる「100」を9か月振りに回復。

支部指数の消費者信頼感指数は、前月比+0.02%上昇の79.4と、前月の▲1.3%から改善。1月の804以来の高水準。只、依然として好不況の閾値である100を下回っています。

季節調整後の実態部門(製造業)信頼感指数は、前月比+1.5%の103.5と、前月の▲0.9%低下から5か月振りに改善。23年11月の103.9+以来の高水準。サービスセクター信頼感指数も同+1.5%の120.4と、前月の同+1.6%に続いて、4か月連続で改善。22年5月の121.7以来、1年10か月振りの高水準。

令和6年3月31日 ブラジル・アマゾンの森林破壊23年に半減

おはようございます。ブラジル・アマゾンの森林破壊は、23年に半減しました。

1. 森林破壊面積が半減

ブラジルの国立研究所(INPE)は1月5日、2023年の国内のアマゾン地域の熱帯雨林小膣面積が約n5151.6kmと、前年比半減したと発表。ルラ政権は「世界の肺」と呼ばれるアマゾンの保護強化を掲げており、焼失面積は18年以来の低水準。愛知県と同程度の面積。

同国はアマゾン熱帯林の約6割を抱えています。アマゾン保護に後ろ向きだったボルソナロ前大統領が誕生した19年から22年迄、焼失面積が拡大。同年は1万277.6キロ平方キロメートル。

2. アマゾンの旱魃要因は気温上昇

一方、アマゾン川流域で昨年発生した、観測史上最悪と言われる旱魃について、国際的な研究グループは、気候変動による気温上昇が主な原因であったとする報告を発表。同グループは、化石燃料の使用をやめなければ、こうした旱魃がより起こりやすくなると警鐘。

アマゾン川流域では昨年、観測史上最悪と言われる旱魃が発生して、漁業や観光業など、地域の人々の暮らしに深刻な影響を与えました。

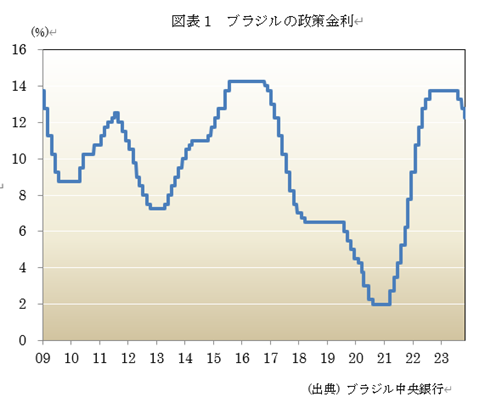

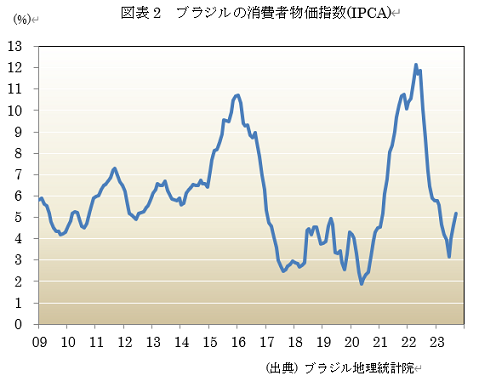

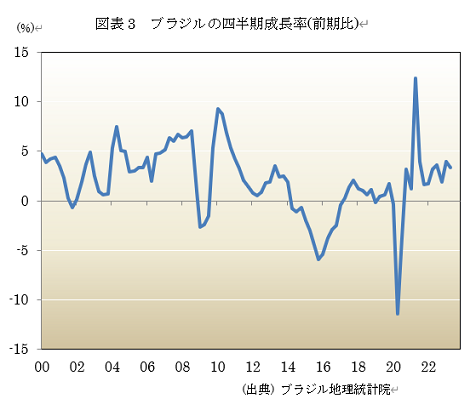

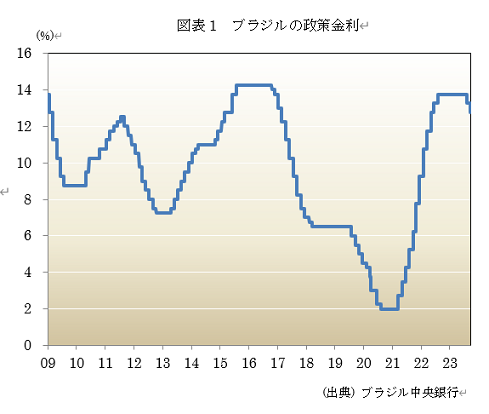

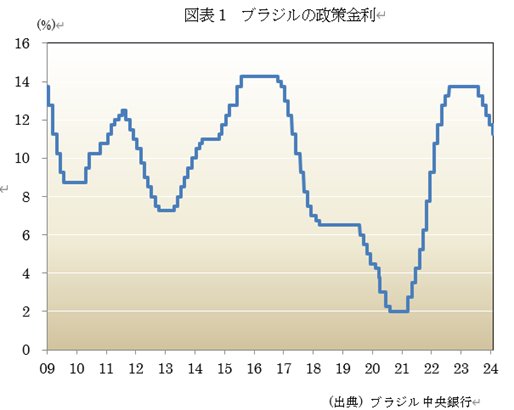

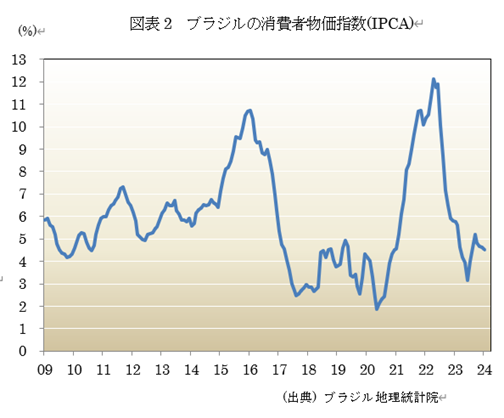

令和6年3月30日 ブラジル中銀利下げ

おはようございます。ブラジルの中央銀行が利下げしました。

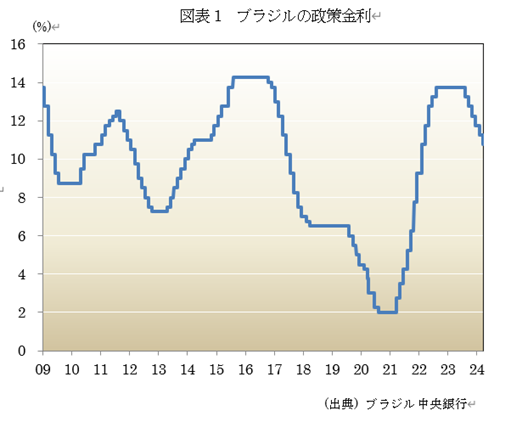

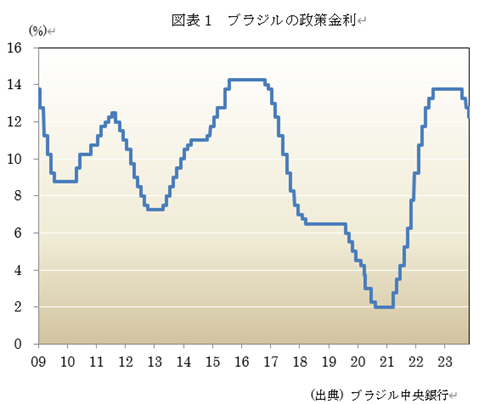

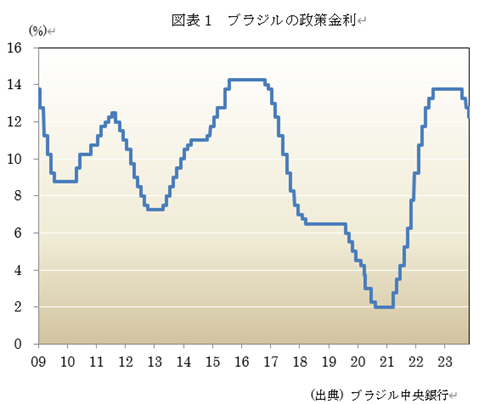

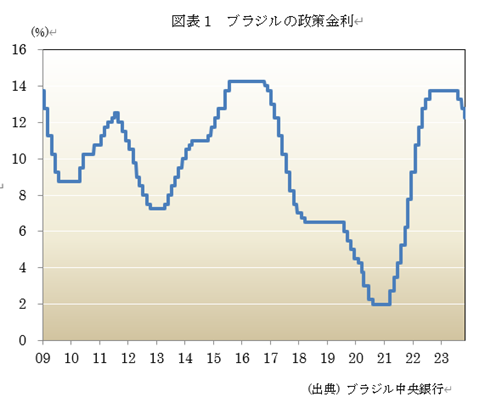

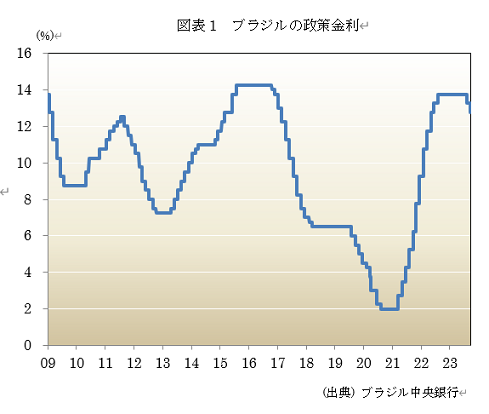

1. 政策金利を引き下げ

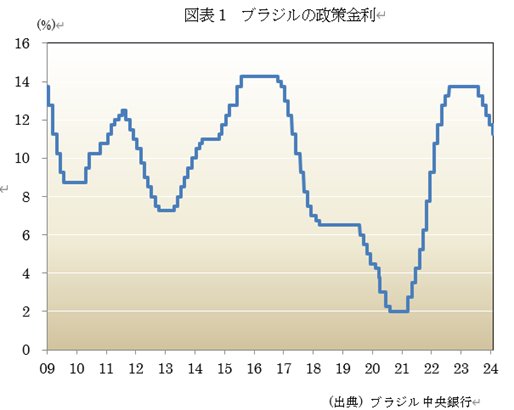

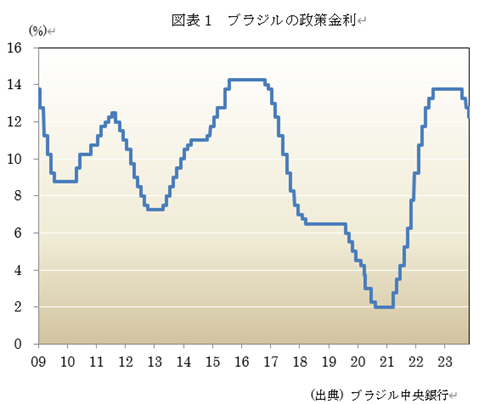

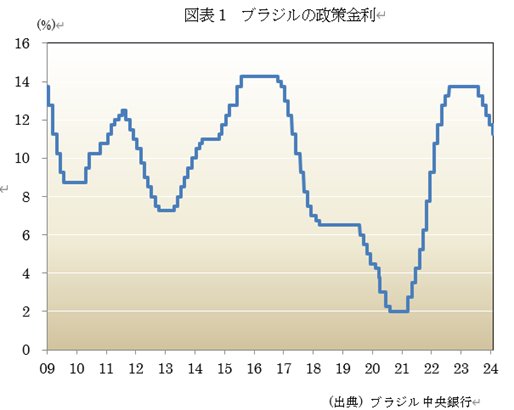

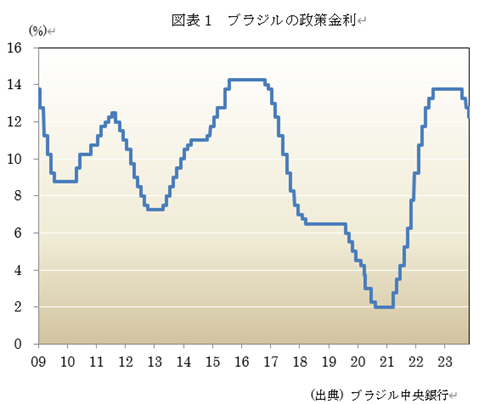

ブラジル中央銀行3月20日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて10.75%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通りで6会合連続。

同国は会合後に発表した声明文で、追加利下げを決定したことについて、前回と同様、「経済活動は減速するという中銀予測と引き続き一致している」として、現在減速傾向にある景気の先行きについて懸念を示唆して、利下げによる景気支援の必要性を強調。

更に同行は、ディスインフレが進展してことなどを考慮して、追加利下げを決定したとしました。インフレついて同行は、「最近のインフレ率は依然として、予想通りディスインフレの傾向にある」とし、警戒感を表明。

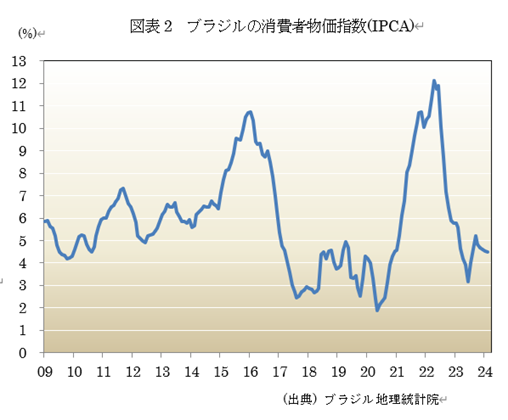

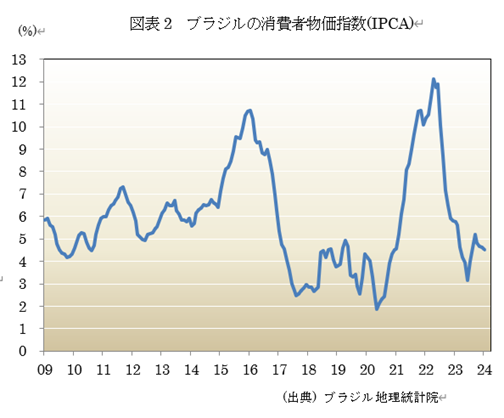

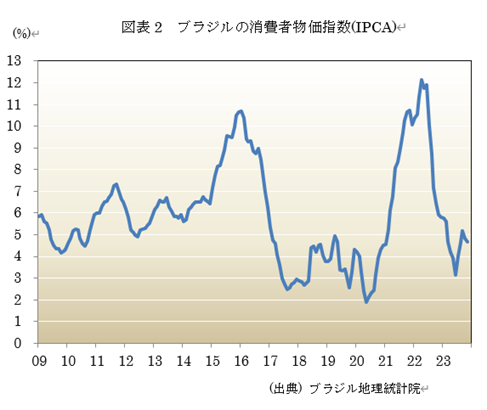

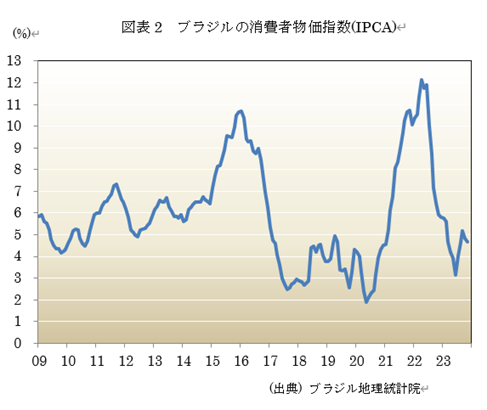

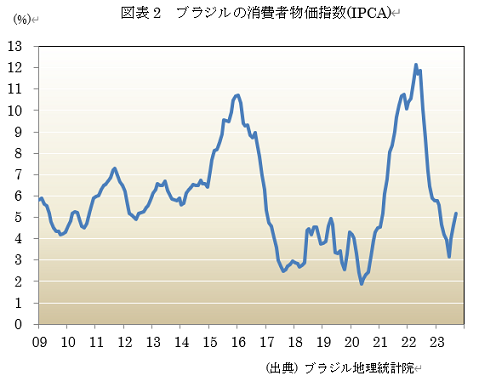

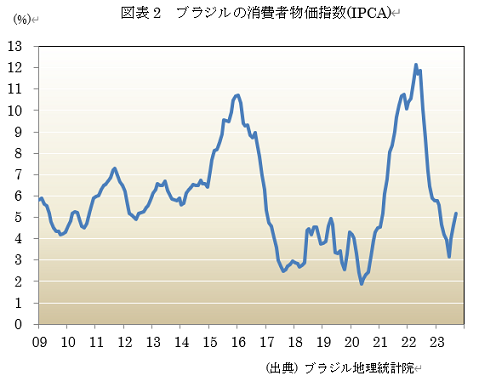

2. インフレ率が鈍化

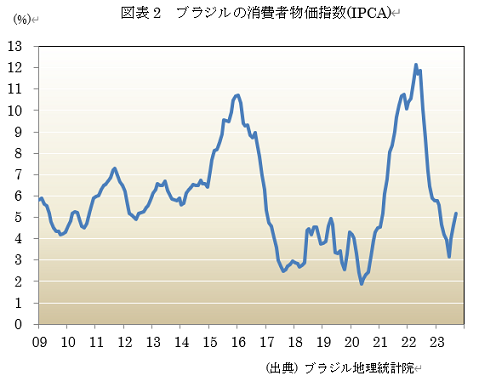

一方、ブラジル地理統計院は3月12日に、23月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.5%と、前月の同+4.51%から伸び率はほぼ横這い(図表2参照)。市場予想の+4.44%から上振れ。

分野別では、家賃・公共料金が+4.40%(前月は+4.98%)、衣料・靴が+7.29%(同+6.58%)、靴が+3.14%(同+3.34%)、教育が6.88%(同+8.20%)と減速。一方、食品・飲料が+2.62%(同+1.82%)、輸送が+6.24%(同+5.86%)と加速。

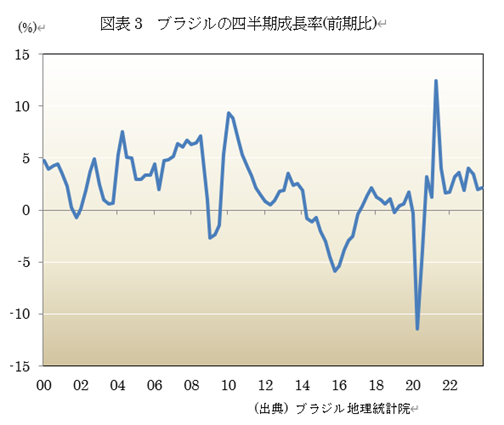

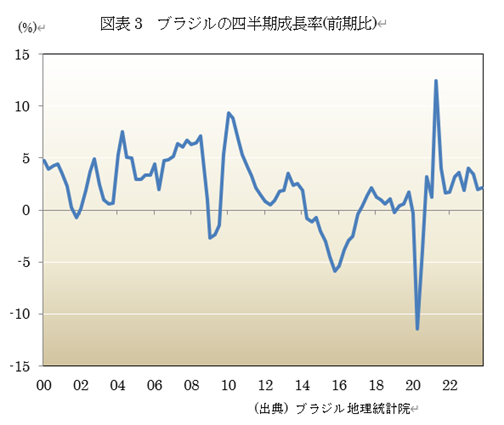

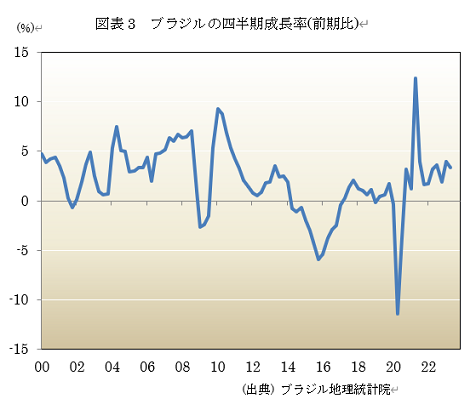

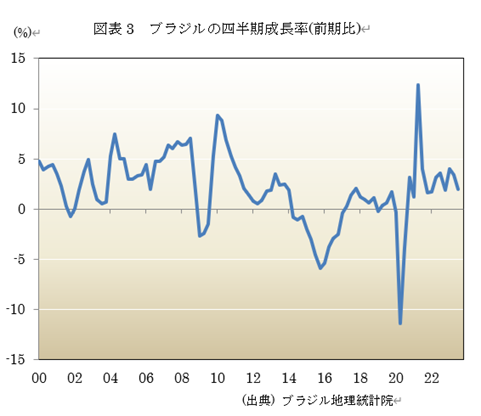

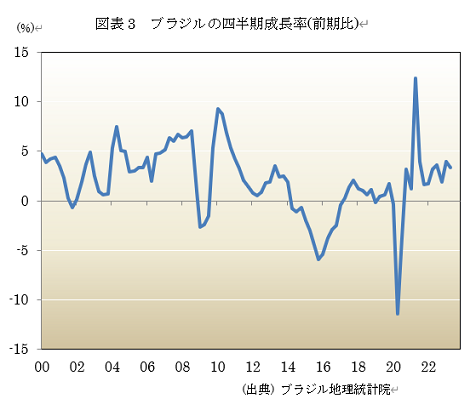

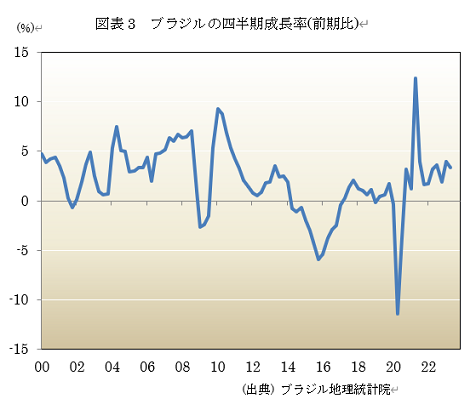

3. 10-12月期GDPは+2.0%

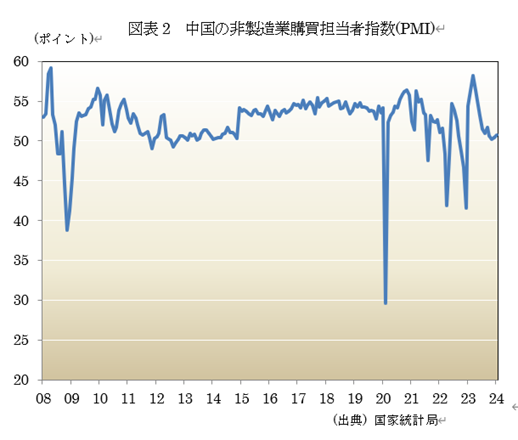

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は3月1日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.1%であったと発表(図表3参照)。13四半期連続でプラス成長。市場の+2.2%から下振れ。前期の同+2.0%から加速。

生産分野別では、製造業が+2.9%と成長を牽引。特に原油、天然ガス、鉄鉱石の高水準の生産により、鉱業が+10.8%と大きな伸び。

サービスは+1.9%で、中でも金融・保険が+5.6%、不動産が+2.7%と堅調。他方、農業部門は小麦が▲22.8%、オレンジ▲7.4%と不調。

通年では、同国GDPは+2.9%の成長。

令和6年3月28日 ロシア中銀金利据え置き

おはようございます。ロシア中銀は予想通り、政策金利を据え置きました。

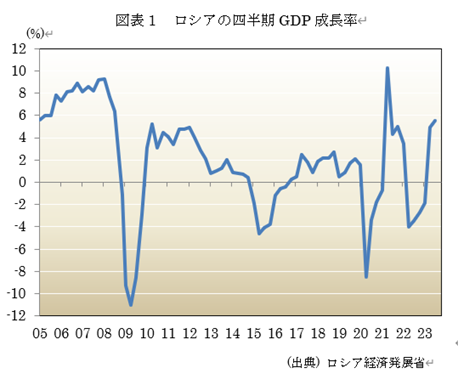

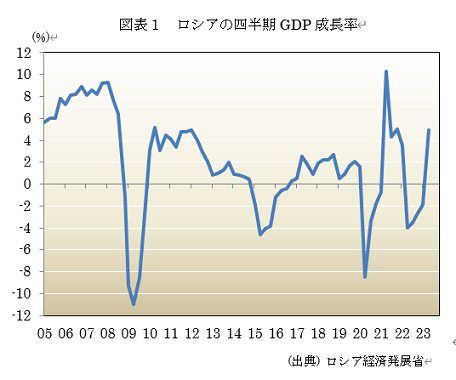

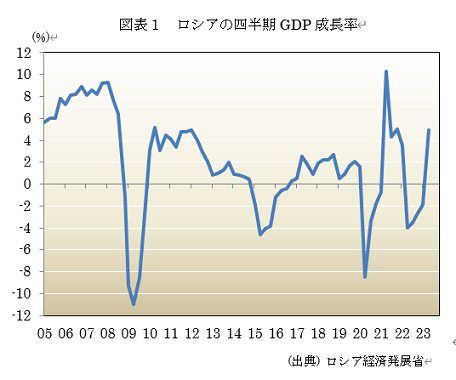

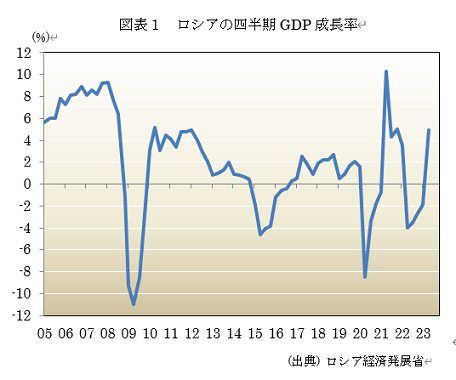

1. 7-9月期成長率は+5.5%に回復

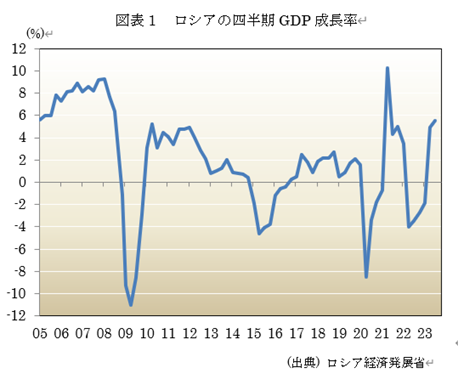

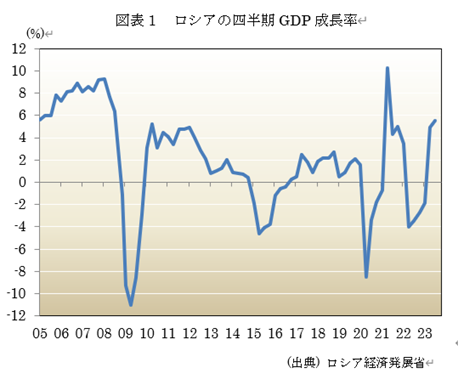

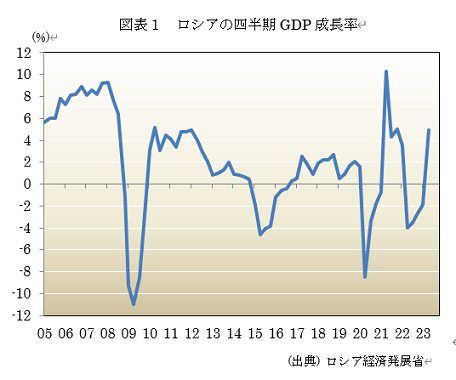

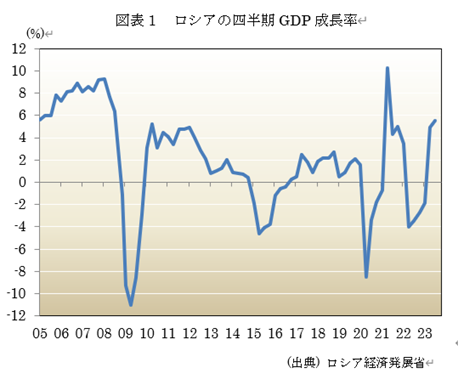

ロシア連邦統計局は11月18日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+5.5%になったと発表(速報値)。4-6月期の+4.9%から加速。ウクライナ侵攻を契機とする日米欧による制裁や、外国企業のロシア市場撤退などでマイナス成長であった反動とみられます。プラス成長は2期連続。

内訳は、織市売り業が+22.9%、小売業が+11.3%、製造業が+10.2%。建設業も+8%の野路。

経済産業省幹部は15日、タス通信に対して、「ロシア経済は強い消費に支えられて、回復段階を過ぎて急速に成長しつつある」としました。

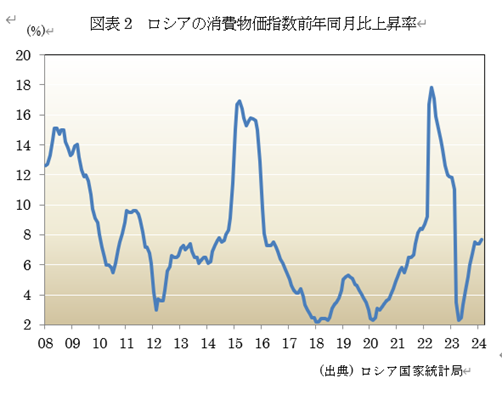

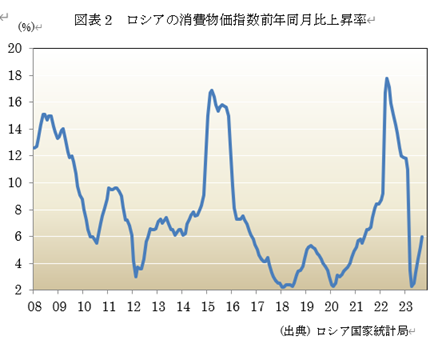

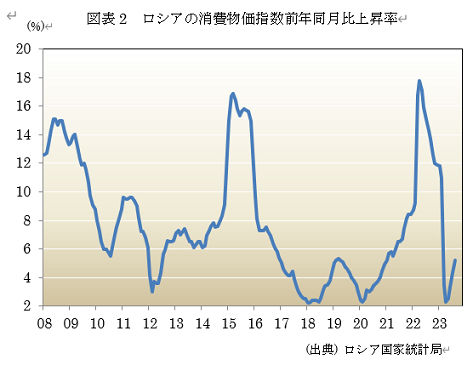

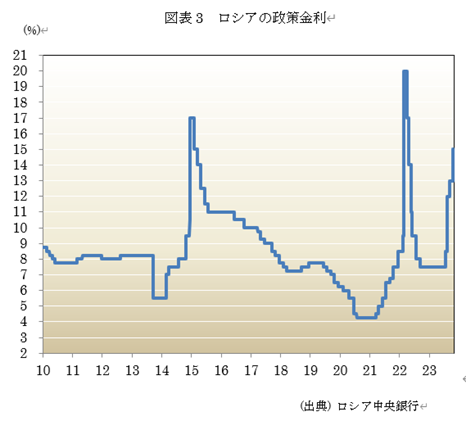

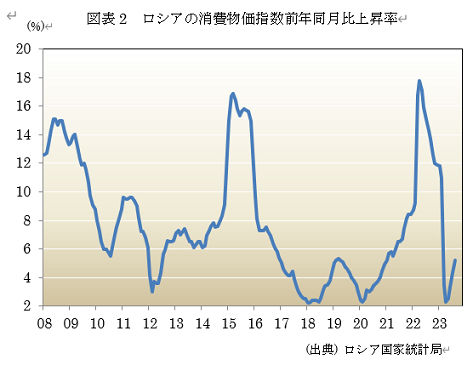

2. インフレ率が加速

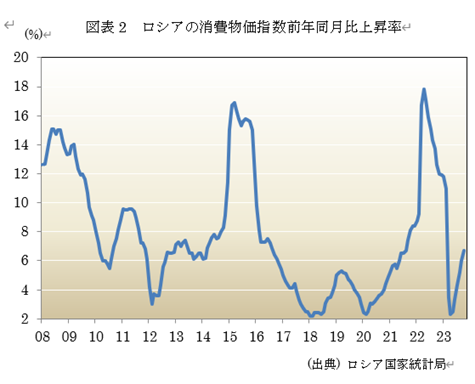

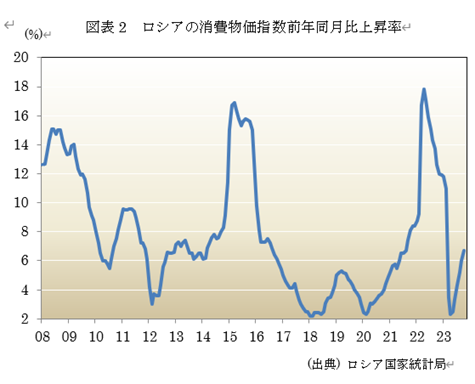

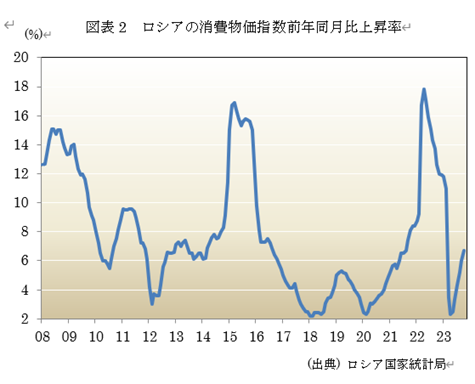

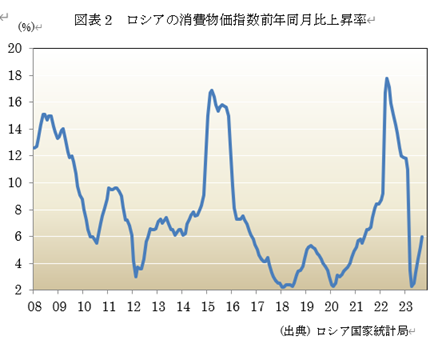

国家統計局から2月14日発表された1月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.7+%と、伸び率は前月の+7.4%から加速(図表2参照)。市場予想から上振れ。

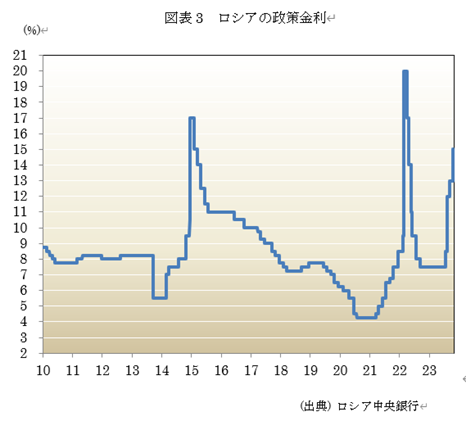

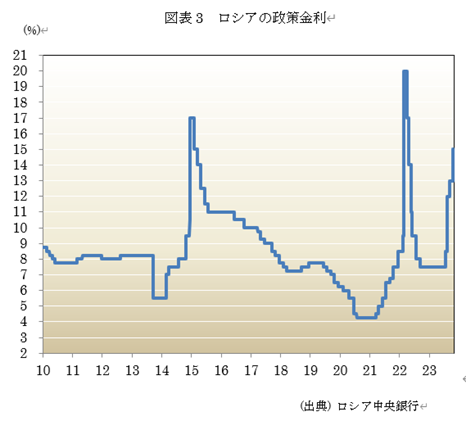

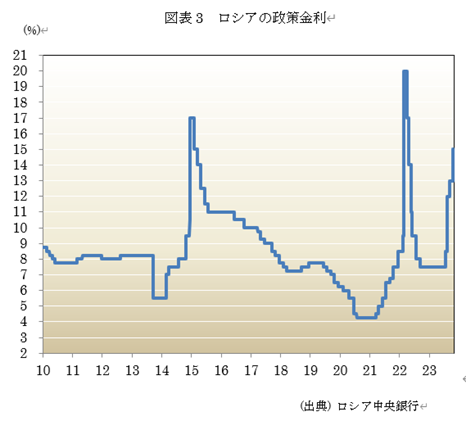

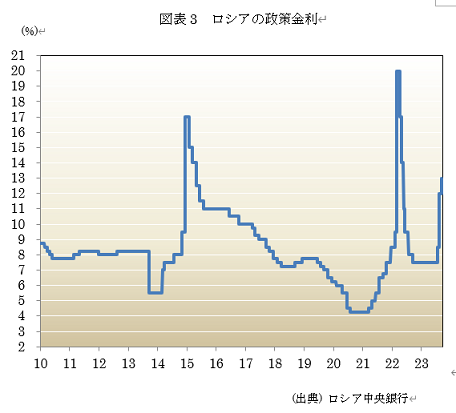

3. 政策金利を据え置き

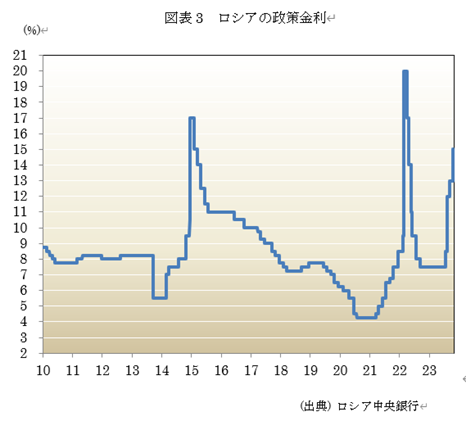

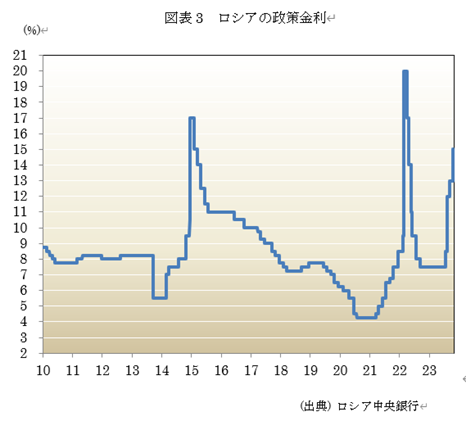

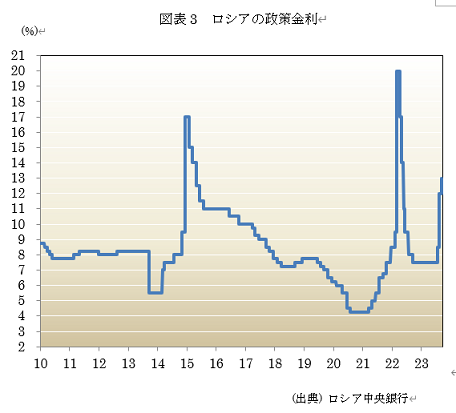

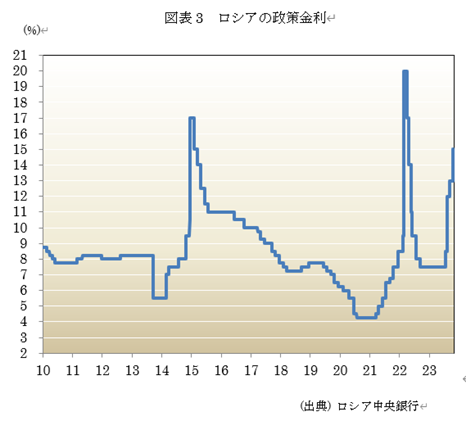

一方、ロシア中央銀行は3月2日の理事会で、インフレ圧力を抑制するため、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を16.0%に据え置くことを決定(図表3参照)。市場の予想通り。

同行は据え置き決定について、前回委会合時と同様、「現在のインフレ圧力は徐々に緩和しているが、依然として高い。需要は依然、財やサービスの供給能力を上回っており、ディスインフレ傾向が持続可能かの判断は時期尚早ん」として、「中銀の金融政策はインフレ率が24年に物価目標(+4.0%&)に収束し、その後、+4.0%近辺で安定的に推移することは、金融引き締め状況が長期間維持されることを前提としている」として、利下げ短観はまだ先であると示唆。

市場では今後、ロシア・ウクライナ戦争が主要酪農地帯のベルゴロドやクルスクなど両国の国境地域で激化、ガソリンやディーゼルなどの燃料や食料品の価格高騰が予想されることから、中銀はインフレ上振れを避けるため、金利据え置きを決定したとみています。

令和6年3月27日 トルコ中銀利上げ

おはようございます。トルコ中銀が利上げしました。

1. 2月CPI上昇率加速

トルコ統計局が3月4日に発表した2月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+67.07%と、前月の+64.86%から伸び率が加速。予想の+65.74%から振れ。上ぶれ。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は3月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+5.0%ポイント引き上げて50%にすることを決定(図表2参照)。市場は概ね据え置きを予想していたため、サプライズ。

同行は会合後に発表した声明文で、追加利上げを決定したことについて「内需が底堅い一方、2月のインフレ率がサービス物価によって予想を上回る高い伸びを示唆したため」と7し、インフレの悪化が主な要因としました。市場では、地方選挙を3月末に控える中、トルコリラ下落が急速に進んでいます。そのため、緊急利上げに踏み切ったとみられます。

同行は声明で、「月毎のインフレ率の基調的な傾向に大幅で持続的な低下がみられ、インフレ期待が予想範囲に収まるまで」現在の政策金利水準を維持すると示唆。

「引き締まった金融し姿勢は、ディインフレの重要な要素であるリラの実質的な上昇プロセスに引き続き寄与するだろう」としました。

3. 10-12月期成長率+4.0%

他方、トルコ統計局が2月29日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.0%と、前期の+6.1%(改定前は+5.9%)から減速。22年4-6月期の+3.9%以来の引く伸び。 (図表3参照)。只、市場予想の+3.5%からは上振れ。政府投資と輸入が低迷したものの、個人消費と総固定資本形成が堅調で、全体を下支え。

他方、前期比では+1.0%と、前期の同+0.3%から伸びが加速して、市場予想の+0.3%をも上回りました。22年10-12月期の+1.1%以来の高い伸び率。市場では、中銀が急速な引き締めに転じたため、前期比の伸び率の鈍化を予想していましたが、実際には+1.0%となりサプライズ。トルコ経済は、輸出は弱いものの、個人消費を中心として伸びているとみています。

令和6年3月26日 メキシコ中銀政策金利引き下げ

おはようございます。メキシコ中銀が政策金利を引下げました。

1. CPI上昇率は減速r />

メキシコ国立地理情報研究所は3月7日に、メキシコの1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.4%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.88%から減速。市場予想の+4.42%にほぼ一致。

2. 10-12月期GDPは+2.4%に減速

メキシコ統計局は1月30日に、10-12月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+2.4%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.1%から下振れ。前期の同+3.3%から減速。

第一次産業は+0.3%と、前期の+5.7%から減速。第二次産業は+3.1%と、前期の+4.3%から減速。サービスは+2.1%と、前期の+2.7%から加速。

2023年には、前年比成長率は+3.12%と、前年の同+3.9%から減速。

3. 政策金利を引き下げ

メキシコ銀行(中央銀行)は3月21日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.25%引き下げて11.00%にすることを決定(図表3参照)。2021年に引き締めを介して以降では、初の引き下げ。引き下げは市場の予想通り。

5人の政策委員のうちエスピノザ副総裁1人が11.25%の維持を主張して、ロドリゲス総裁を含む4人が引下げに賛成。4対1の利下げの決定により、少なくとも次の2四半期は連続引き下げが行われるとの観測も出ています。

同行は、今後については、物価圧力に注視しつつ、次回会合の判断も「データ次第」としました。

物価目標である+3%を中心に上下1%ポイントの範囲に収まる時期は、来年の第2四半期になるとの見通しは変更していません。

令和6年3月23日 インドネシア中銀金利据え置き

おはようございます。インドネシア中銀が政策金利を据え置きました。

1. 2月CPI上昇率は加速

インドネシア中央統計局は3月1日に、2月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.75%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.6%から上振れ。前月の+2.57%から加速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は2月21日の理事会で、インフレ抑制と通貨ルピアを安定させるために、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは4会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3.10-12期GDP+5.04%に加速

インドネシア中央統計局(BPS)は2月5日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.04%であると発表(図表3参照)。前期の+4.94%から加速。市場予想(同+5%)を若干上回りました。

猶、2023年通年の成長率は+5.05%(2022年は+5.31%)と、鈍化。

10-12月期のGDPを需要項目別に見ると、輸出と政府消費の回復が成長率加速に寄与。

民間消費は前年同期比+4.78%(前期は+5.08%)と鈍化。政府消費は同+2.8%と、前期の同+3.93%から加速。総固定資本形成は+5.02%(同+5.77%)と鈍化。純輸出は成長率寄与度が+0.45%ポイント(同+0.46%ポイント)と、ほぼ横這い。

家計消費支出は、ラマダンの1か月とエイド・アル・ファター祭りにより+5.23%(前期は+4.54%)へと加速。政府支出は+10.62%(同+3.54%)、固定資産投資+4.63%(同+2.11%)と加速。

一方、貿易は輸出が▲2.75%、輸出が▲3.80%と低迷。

生産面では、農業が+2.02%(同+0.43%)、製造業+4.88%(同+4.43%)、鉱業+5.01%(同+4.92%)、卸売り・小売り+5.25%(同+4.92%)、通信+8.02%(同+7.13%)、建設+5.23%(同+0.32%)。

中銀は今年の成長率を+4.5〜5.3%と予想。2022年の成長率は+5.31%と、2013年以来最も高い成長率となりました。

令和6年3月20日 中国1-2月鉱工業生産

おはようございます。中国1-2月鉱工業生産は加速しました。

1. 鉱工業生産は加速

中国国家統計局が18日発表した1-2月の鉱工業生産は、前年同月比+7.0%と、12月の+6.8%から加速。市場予想の+5.0%から上振れ。

2. 1-2月小売売上高は減速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、1-2月の小売売上高は前年同期比5.5%と、前月の+7.4%から伸び率が減速。市場予想の5.2%から下振れ。

3. 1-2月固定資産投資加速

他方、国家統計局による同日発表の1-2月の固定資産投資は、前年同期比+4.2%。1-12月期の+3.0%から加速。市場予想の+3.2%から上振れ。

4. 不動産開発投資は不調

一方、同日発表の1-2月期のマンション開発などの不動産開発投資は▲9.0%。新築販売面積が▲20.5%と低迷して、販売不振が継続。過剰在庫を抱える不動産会社が新たな投資を抑制しています。

令和6年3月18日 ロシア大統領選開票へ

52052

おはようございます。ロシアでは、大統領選の投票が行われました。

1. 大統領選開票へ

ロシアでは17日、大統領選の最終日の投票が始まり、日本時間の18日未明に占めけられ、開票を開始する予定。一方、反対派は現地時間の正午に合わせて抗議行動を呼び枯れており、政権側は警戒を強めています。

同選挙にはプーチン大統領など合わせて4人が立候補しており、15日から3日間にわたって投票が行われ、17日に最終日を迎えました。

一方、各地の投票所では、建物に放火したり、投票箱に占領を流し込んで投票用紙を汚したりするなど、選挙妨害が相次いでいます。少なくとも15件の妨害行為があったとみられます。

2. ナワリヌイ氏支援団体などが抗議

又、先月死亡した反体制派の指導者ナワリヌイ氏の妻ユリア氏や支援団体は、現地時間の17日正午合わせてプーチン大統領以外の候補者に投票したり、投票用紙にナワリヌイ氏の名前を書いたりして、同政権に抗議の示しよう支持者に呼びかけました。

独立系メディアは、ロシア第3の都市、シベリアのノボシビルスクの投票所では、抗議活動に参加するため、市民が長い列を作ったのどを報道しています。

同大統領は高い支持率を背景に圧勝すると予想されているものの、抗議活動が広がらないよう、警戒を強めているとみられます。

令和6年3月17日 中国2月70都市新築住宅価格

52052

おはようございます。中国の2月70都市新築住宅価格では、前月比価格の下落した都市が増加しました。

1. 10-12月期GDPは+5.2%

1月17日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

実質GDPの前年同期比伸び率は7-9月期の+4.9%から拡大。市場予想の+5.1%から上振れ。只、23年の名目GDPは+4.6%に留まり、22年の+4.8%から鈍化。

2. 2月70都市新築住宅価格で前月比下落都市数が拡大

一方、国家統計局が15日発表した2月の主要70都市の新築住宅価格動向によると、主要な70都市の84%にあたる59都市で、前月比価格が下落。下落した都市の数は前月から3都市増加。不動産市場の低迷が継続。

一方、上昇したのは8都市に留まり、3都市が横這い。

都市別では、1線級都市で上海+0.2%、広州▲0.8%、深セン▲0.5%、北京▲0.1%。

同国政府は、不動産業に対する金融支援を強化しているほか、中国人民銀行が2月、住宅ローンなどの長期貸付の目途となる金利を引き下げるなど、相次いで対策をうちだしました。今後、こうした対策が不動産市場の改善に繋がるかが注目されます。

令和6年3月14日 中国全人代終了

おはようございます。中国貿易統計で、輸出輸入とも増加しました。

1. 習主席の思想指導徹底

中国で開催されていた全人代(国会に相当)が11日、今年の経済成長率目標を+5%前後とする政府活動報告などを承認して終了。中国政府に対して、習近平国家主席の指導ン思想を徹底させることなどを盛り込んだ法律の改正も可決。習主席への権力集中が一段と進むと予想されます。

同国の全示談は11日の午後、北京の人民大会堂で習金平国家主席のほか3000人近い代表が出席して7つの議案の採決を行い、今年の成長率目標を+5%&前後とする政府活動報告や、昨年と比較して+7.2%の国防費などを盛り込んだ今年の予算案などを、圧倒的多数賛成で承認。

閉会後これまで行われてきた首相の記者会見は開かれませんでした。

2. 習氏への権力集中加速か

同国政府は、30年来の慣例を破って、最も注目度の高い年間行事の1つであった閉幕後の首相記者会見を廃止。更に、法律を改正して同国共産党による国務院(政府)への支配権を強化。

米ジョージタウン大学のトーマス・ケロッグきょうjは、習政権下の共産党は「多くの点で1978年以前の統治様式に戻っている」と指摘。

首相会見中止は、「これも国家統治の制度や伝統が、力を失っていることを示唆。同党による政府支配という習氏の構想にそぐわないために、退けられている側面がある」としました。

令和6年3月11日 米2月雇用統計

おはようございます。米国の2月の雇用統計で、雇用者数が+27.5万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想上回る

米労働省が2の雇用統計を2日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+27.5万人。市場予想の+20万人を大幅に上回りました。只、過去2か月分の雇用の増加数が合計16.7万人下方修正された他、失業率が約2年ぶりの水準に上昇。米労働市場が鈍化しつつある可能性を示唆。

失業率は3.9%。1月迄3カ月連続で3.7%を維持していましたが、2022年2月以来の水準に上昇。

時間当たり平均賃金は前月比+0.1%と、1月の同+0.5%から鈍化。前年比では+4.3%と、1月の+4.4%からやや鈍化。労働参加率は32.5%で横這い。

2. FRBの利下げ観測前倒しも

FRB(米連邦準備理事会)が注目するPCE凍指数は、2月に前年同月比+2.85%でしたが、これが今後1年間程度で物価目標の+2%程度まで低下すると見込まれます。物価上昇率がFRBの目標に近づき、賃金上昇率も収まってくれば、FRBが今後半年程度で利下げに転じる可能性が高まって来ます。

今回の雇用統計により、金融市場ではFRBの金融緩和がやや前倒しされると予想しました。6月の連邦公開市場委員会(FOMC)迄に、▲0.25%の利下げが実施される可能性が現時点では高まり、7-8割程度となっています。6月のFOMCでの利下げがメインしなりをとなりつつあります。

令和6年3月11日 中国1-2月貿易統計

おはようございます。1-2月の中国貿易統計で、輸出輸入とも増加しました。

1. 1-2月輸出は増加

中国税関総署が7日発表した1-2月の貿易統計によると、ドル換算で輸出は前年同月比+7.1%と、12月の+2.3%から加速。一方、輸入も+3.5%と、前月の+0.2%から加速。予想では輸出が+1.9%、輸入が+1.5%となっており、いずれも予想を上回りました。国際貿易の回復が浮き彫りとなりました。

1-2月の貿易黒字は1251億6000万ドル。市場予想は1037億ドル。12月は753億ドルでした。

エコノミスト・インテリジェンスでは「予想を上回る統計は、エレクトロニクス部門を中心として国際貿易が回復していることを示唆。

2. 前年同月の混乱も影響

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのシニアエコノミスト、シー・ティアンチェン氏は、「輸出の予想以上の伸びに最も寄与したのは半導体と電子関連だ。海外の消費需要に循環的に見られた」と述べました。前年同月は厳しい新型コロナ・ウィルス規制の会場で輸出が混乱しており、その影響で伸びが増幅されたとも指摘。

令和6年3月10日 中国2月CPI

おはようございます。中国の12月CPIは、前年度言う月比▲0.3%下落しました。

1. 中国の12月CPIは、前年同月比+0.7%上昇に転じました。

1. 1月CPI上昇に転じる

中国では国家統計局が9日に、2月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+0.7%なったと発表。前月の▲0.8%から上昇に転じました。2月中に終節休暇があり、旅行や食品の需要がCPIを押し上げました。

品目別では、食品は▲0.9%の低下となったものの、前月の▲5.9%から下落幅が縮小。その内、食肉価格の6割を占める豚肉は+0.2%となり、23年4月以来の上昇。旅行関連の価格も+23.1%。

春節により、帰省して親族と過ごしたり、旅行を楽しんだりする人もいました。23年には1月であった春節が、今年は2月となり、2月の消費を押し上げ。

2. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、2月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.7%と、17カ月連続で下落。前月の同▲2.5%から下落幅が拡大。市場予想の▲2.5%から下振れ。

昨年以降、当局が対策を講じているものの、成果は上がっていない模様。生産財は▲3.4%と前月の▲3.0%からが下落幅が拡大。鉱工業は▲5.5%(前月は▲6.0%)、素材▲3.4%(同▲2.3%)、中間財▲3.2%(同▲3.1%)など。

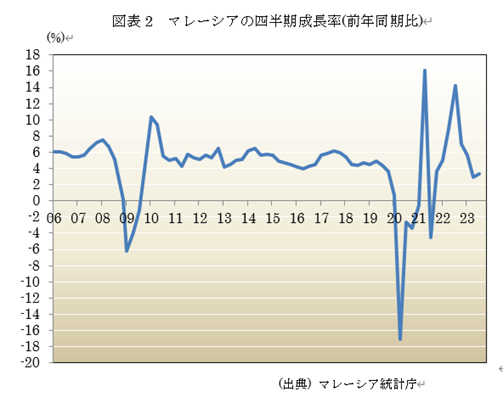

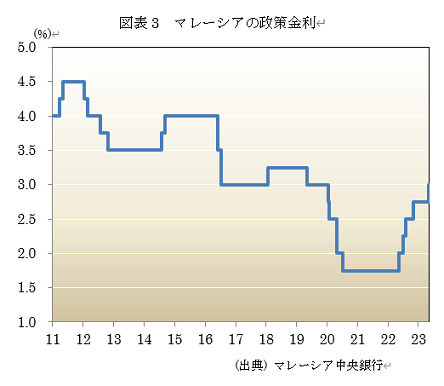

令和6年3月9日 マレーシア中銀金利据え置き

おはようございます。マレーシア中銀が政策金利を据え置きました。

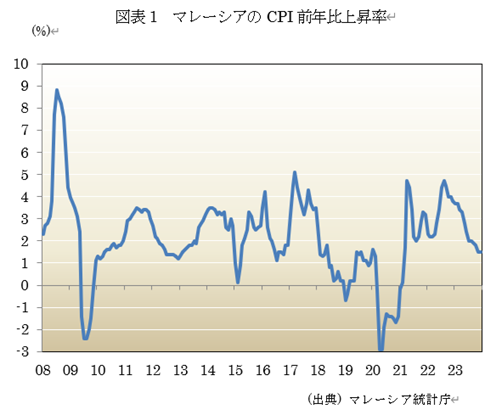

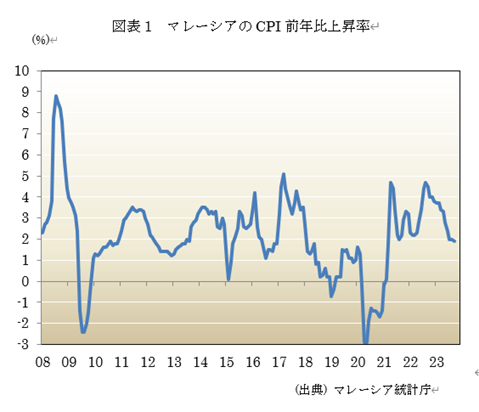

1. CPI上昇率は横這い

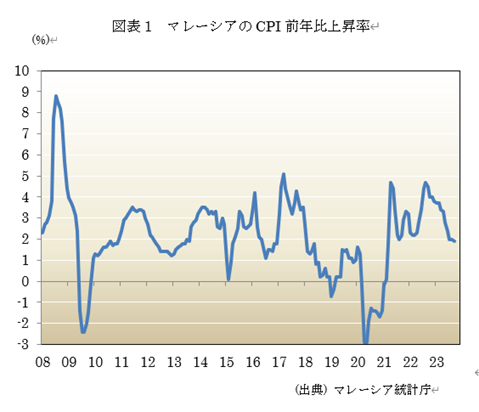

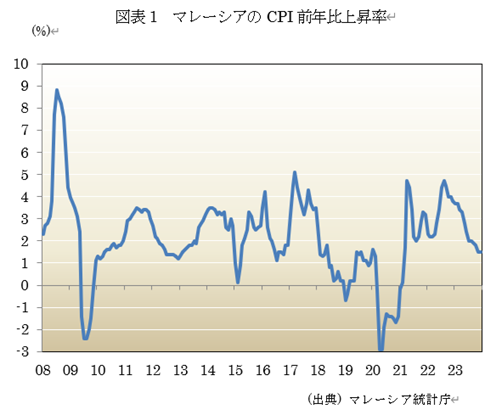

マレーシア統計庁は2月23日に、1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.5%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+1.5%と同じ。市場予想の+1.6%から下振れ。

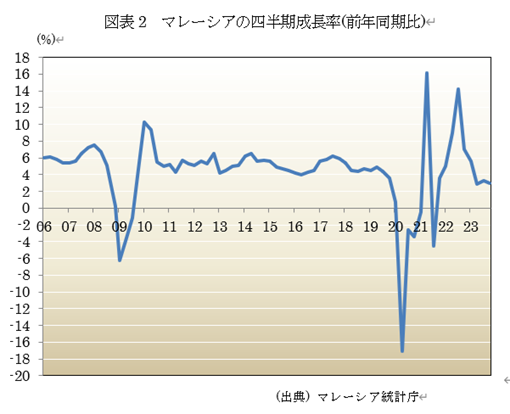

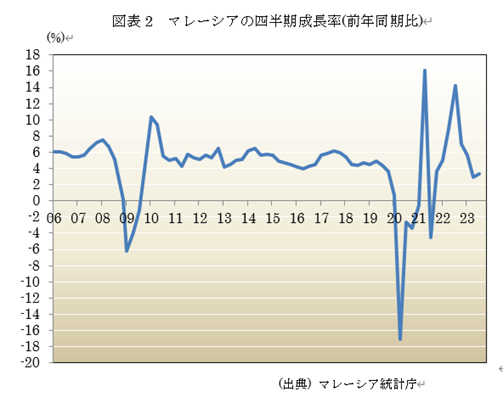

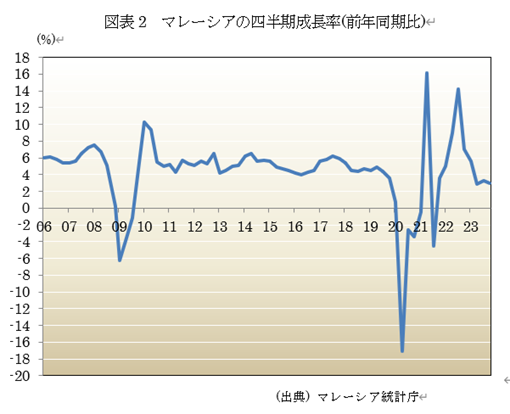

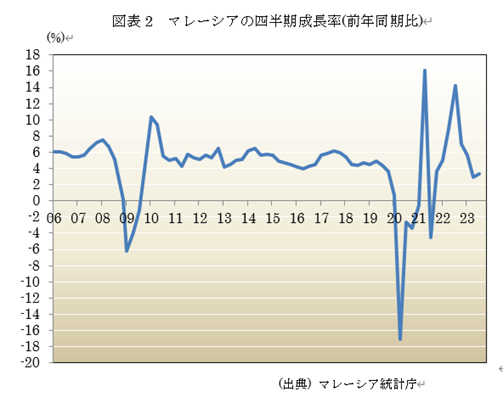

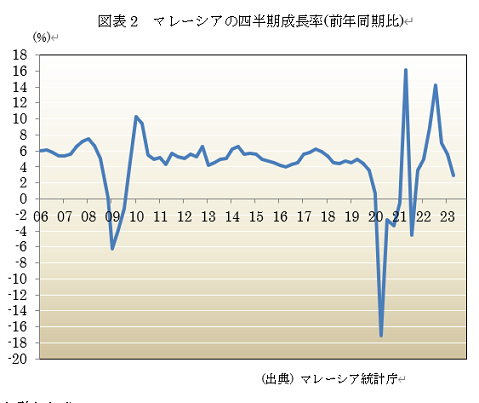

2. 10-12期成長率は+3.0%に減速

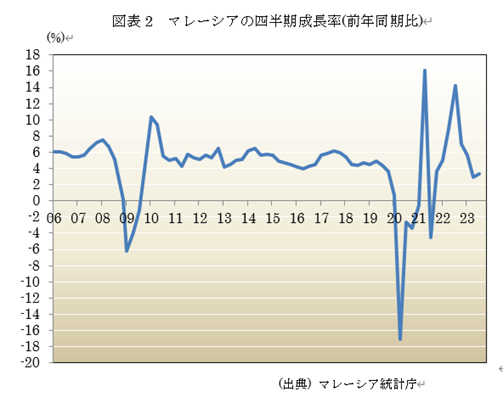

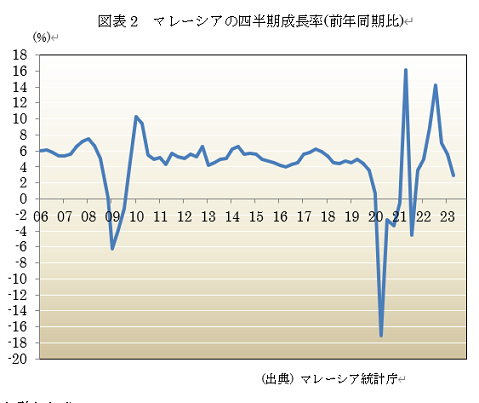

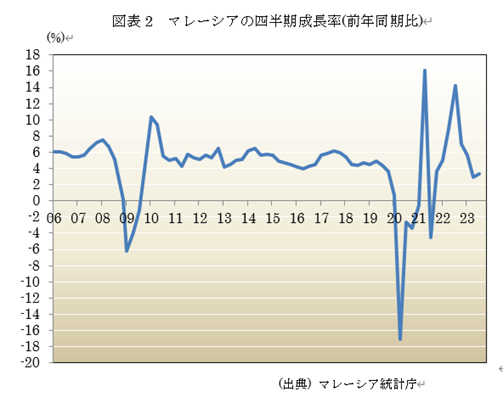

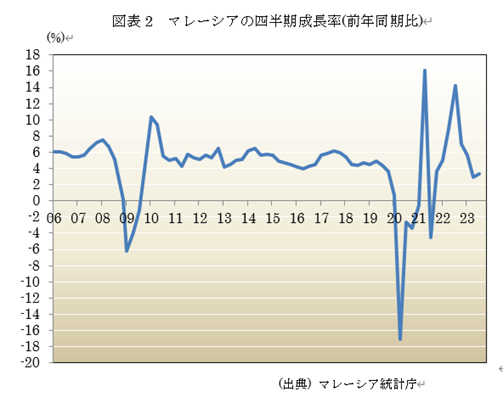

マレーシア中銀は2月16日に、10-12月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+3.0%になったと発表(図表2参照)。前期の同+3.4%から減速。市場予想の+3.4%から下振れ。

猶、2023年通年の成長率は前年比+3.7%と、前年の+8.7%から低下。同国政府が目標としていた+4〜5%の成長率を下回りました。

民間消費は同+4.2%と、前期の同+4.6%から小幅低下。政府消費は同+7.3%(同+5.8%)。総固定資産形成は+6.4%(+5.1%)と加速。純輸出はGDP成長率への寄与度が▲2.7%ポイント(同▲1.4%ポイント)改善。

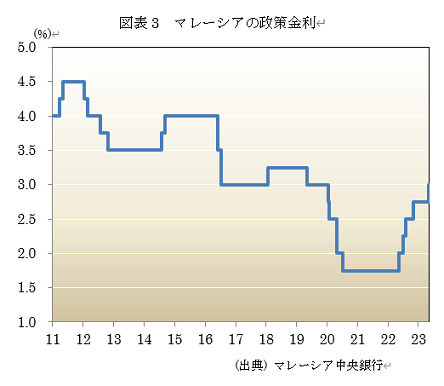

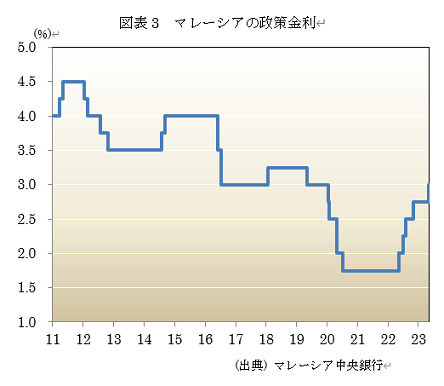

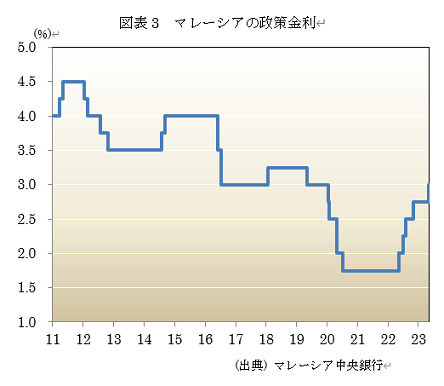

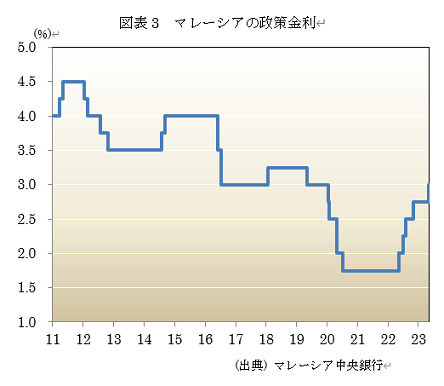

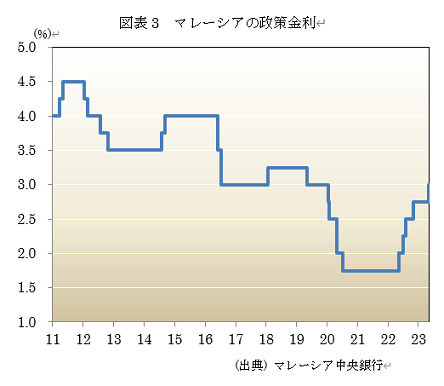

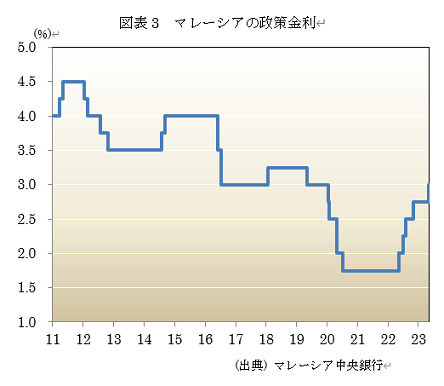

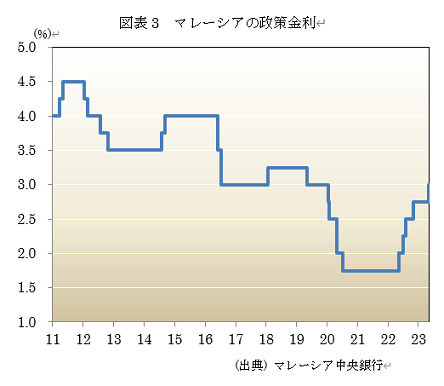

3. 政策金利を据え置き

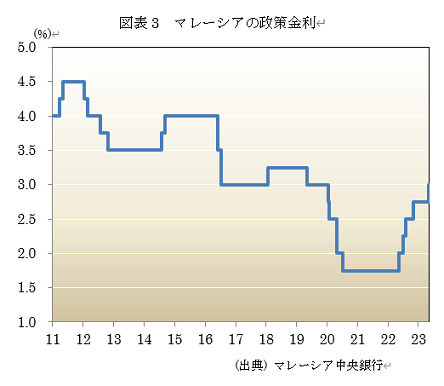

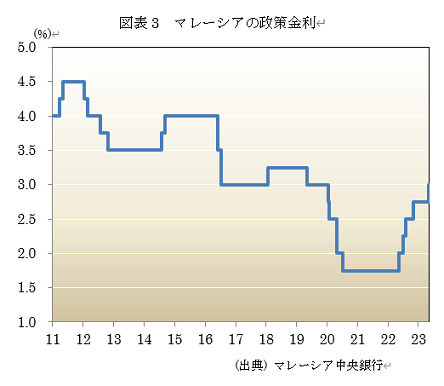

一方、マレーシア中央銀行3月7日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場予想通り。

同行は会合後に発表した声明文で、据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様に「中銀の金融政策姿勢は現在の金融水準で引き続き景気を支援している」として、景気下ふれリスクに配慮して、景気を優先したことを強調。

更に、同行は今後の金融政策について、前回系合字と同様に「今後の経済やインフレの動きを引き続き警戒している」として、又「金融政策姿勢が物価安定の下で、持続可能な経済成長に資するようにする」として、今後の金融政策は会合毎のデータに基づき、予断を持たず決定する姿勢を示唆。

令和6年3月6日 中国全人代2024年成長率目標を+5%前後に設定

おはようございます。中国全人代は、2024年成長率目標を+5%前後に設定しました。

1. 鉱工業生産は加速

まず、中国国家統計局が17日発表した12月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、前月の+6.6%から加速。市場予想の+6.6%から上振れ。

2. 10月小売売上高は減速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、12月の小売売上高は前年同期比7.4%と、前月の+10.1%から伸び率が減速。市場予想の8.0%から下振れ。

3.1-12月固定資産投資加速

他方、国家統計局による同日発表の1-12月の固定資産投資は、前年同期比+3.0%。1-11月期の+2.9%から加速。市場予想の+2.9%から上振れ。

4. 10-12月期GDPは+5.2%

一方、同日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

5. 2024年成長率目標を5%前後に設定

一方、同国の全国人民代表者会議(全人代)は5日、北京の人民大講堂で開幕。李強(リーチア)首相が読み上げる今年1年の政策方針を示唆する政府活動報告で、今年の経済成長率目標を「+5%前後」に設定。経済成長率は鈍化するとの予測が強まる中、昨年と同水準に据え置き。

同国の国内総生産(GDP)は2023年、物価の影響を除いた実質成長率が+5.2%となり、当初の目標である「+5%前後」を達成。只、より景気の実態に近いとされる名目GDPの伸び率は+4.6%と、22年の+4.8%から鈍化。

同窓さん不況も継続。国際通貨基金(IMF)は2月、今後10年間の新築住宅の需要が、従来と比較してほぼ半減するとの予測を発表。生活不安から人々の消費が低迷して、デフレ圧力がつよまっています。「世界の工場」として世界から投資を集めてきたものの、23年の外国企業による直接投資は、前年から▲8割岩礁。30年ぶり低水準となりました。

令和6年3月4日 ブラジル10-12月期GDP

おはようございます。ブラジル10-12月期GDP成長率は、前年同期比+2.1%に留ましました。

1. 政策金利を引き下げ

ブラジル中央銀行1月31日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.25%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通りで5会合連続。同じペースでの利下げを継続する方針を示唆。

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りに展開した場合、委員会は次回の会合における同規模の追加引き下げを前回一致で予想し、このペースがディスインフレのプロセスに必要な収縮的金融政策の維持に適切であると判断している」としました。

2. インフレ率が鈍化

一方、ブラジル地理統計院は2月8日に、1月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.51%と、前月の同+4.62%から伸び率は鈍化(図表2参照)。市場予想の+4.42%から上振れ。

分野別では、食品・飲料は+1.82%(前期は+1.03%)、ヘルスケア・パーソナルが+7.29%(同+6.58%)、衣服・アパレルが+3.34%(同+6.58%)と加速。一方、家賃・公共料金は+4.98%(同+5.06%)、輸送+7.14%(同+5.86%)と減速。

3. 10-12月期GDPは+2.0%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は3月1日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.1%であったと発表(図表3参照)。13四半期連続でプラス成長。市場の+2.2%から下振れ。前期の同+2.0%から加速。

生産分野別では、製造業が+2.9%と成長を牽引。特に原油、天然ガス、鉄鉱石の高水準の生産により、鉱業が+10.8%と大きな伸び。

サービスは+1.9%で、中でも金融・保険が+5.6%、不動産が+2.7%と堅調。他方、農業部門は小麦が▲22.8%、オレンジ▲7.4%と不調。

通年では、同国GDPは+2.9%の成長。

令和6年3月3日 中国2月PMI

52052

おはようございます。2月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。

1. 2月製造業PMIは前月から低下

中国国家統計局が1日発表した2月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.1と、前月から▲0.1ポイント低下。市場予想に一致。好不況の節目となる50を5か月連続で下回りました。景気の不透明感を払拭できない状況。

受注が低迷しており、政策当局に追加刺激策を求める圧力が強まっています。今年は2月10日が春節(旧正月)となり、工場の休業などによる季節的な要因が影響した可能性もあります。

2. 非製造業PMIは上昇

一方、同日に発表した1月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは51.4と、前月の504.7から。昨年9月以来の高水準。春節中の消費が寄与したとみられます。

製造業と非製造業を合わせた総合PMIは1月から横這いの50.9。

野村の中国担当チーフエコノミスト、ティン・ルー氏は「弱い成長は3月迄続くとみている」としました。第1四半期の国内総生産(GDP)成長率前年同期比+4.0%と、昨年第4四半期の+5.2%から大幅に減速すると予想。

令和6年3月2日 インド10-12月期GDP

おはようございます。インド10-12月期GDP成長率は、予想を上回りました。

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が2月12日発表した1月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+5.1%(図表1参照)。前月の+5.69%から減速。市場予想の+5.09にほぼ一致。

2. 10-12月期成長率+8.4%に加速

続いて、インド統計局が2月29日に発表した10-12月期成長率は、前年同期比+8.4%(図表2参照)。市場予想の+6.6%から上振れ。

供給サイドでは、サービスが前年同期比+6.7%(前期は同+4.5%)、金融・不動産が+7%(同+6.2%)。又、製造業が+11.6%(同+14.4%)と2桁の伸び率を維持。公益が+9%(同+10.5%)、建設が+9.5%(同+10.5%)。

政府支出は+7.8%+9〜10%程度であった前の2四半期から低下。財務省は23年9月、2年度の財政赤字を抑える目標は達成可能としていました。10月以降の大型インフラ事業への支出を抑えた模様。

政府は23年度(23年4月から24年3月)成長率目標が、主要国で最高水準の

7.6%との予想を示唆。従来+7.3%の予想でしたが、これを上方修正。5月迄に予定される5年に一度の総選挙を前にして、再選を狙うモディ首相にとっては追い風となります。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は2月8日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通り。6会合連続。

同行は、インフレ目標(+4%)達成に向けて「ディスインフレの最後の1マイル」に注力すると示唆。景気は引き続き底堅く、利下げはまだ先になる可能性があります。

ダス総裁は「積極的なディスインフレ政策を継続しなければならない」として、「ディスインフレの最後の1マイルは常に最も困難だ。その点に留意する必要がある。+4%の安定した低インフレが持続可能な経済成長に必要な岩盤を提供する」としました。

令和6年2月29日 中国が金門島付近で台湾を威嚇

おはようございます。中国が金門島付近で台湾を威嚇しています。

1. 中国が台湾の金門島付近のパトロール状態化

台湾が実行支配する金門島の州兵海域で、台湾当局から追跡され、中国船の乗員2名が死亡した事件を受け、中国側は、金門島周辺でのパトロールを強化すると発表。

中国で海上の警護を行う中国海警局は18日、アモイと金門島との間の海域で、パトロール活動を常態化すると発表。更に中国側は、台湾側が主張する「禁止水域や制限水域は存在しない」と示唆。現場の海域では、14日、台湾当局による追跡で転覆した駐豪船の乗員2名が死亡し、その対抗措置とみられます。

2. 台湾実効支配の金門島に中国海警局船5隻、警告受け去る

一方、金門島の規制水域に26日、中国海警舩5隻が侵入。台湾側の警告を受けたすぐに立ち去りました。台湾当局が27日、明らかにしました。

台湾の沿岸警備隊を所管する海洋委員会の管碧玲主任院は、沿岸警備隊が立ち去るよう指示した直後に、中国船は海域から立ち去ったと、立法院で記者団に述べました。

令和6年2月7日 インドネシア中銀金利据え置き

おはようございます。インドネシア中銀が政策金利を据え置きました。

1. 12月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は1月2日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.61%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.72から下振れ。前月の+2.86%から減速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は2月21日の理事会で、インフレ抑制と通貨ルピアを安定させるために、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは4会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3.7-9期GDP+4.94%に減速

インドネシア中央統計局(BPS)は11月6日に、7-9月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+4.94%であると発表(図表3参照)。前期の+5.17%から低下。市場予想(同+5.03%)を下回りました。10期連続のプラス成長。

7−9月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が、成長率低下につながりました。

民間消費は前年同期比+5.06%と低下。政府消費支出は▲3.76%と、好調であった前期の▲10.57%からマイナスに転じました。純輸出は成長率寄与度が+0.24%となり、前期の▲0.10%ポイントから回復。只、財・サービス輸出は▲4.26%(前期は▲2.98%)と低迷。

令和6年2月26日 中国1月70都市新築住宅価格

52052

おはようございます。中国の1月70都市新築住宅価格では、前月比価格の下落率が拡大しました。

1. 10-12月期GDPは+5.2%

一方、1月17日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

実質GDPの前年同期比伸び率は7-9月期の+4.9%から拡大。市場予想の+5.1%から上振れ。只、23年の名目GDPは+4.6%に留まり、22年の+4.8%から鈍化。

2. 1月70都市新築住宅価格で前月比下落都市が縮小

一方、国家統計局が23日発表した1月の主要70都市の新築住宅価格動向によると、主要な70都市のうち56都市で同指数は前月比下落。下落した都市の数は前月から減少したものの、依然として全体の80%で、不動産市場の低迷が継続。

他方、上昇したのは11都市に留まり、3都市は横這い

。

都市別に見ると、大都市では上海が+0.4%、広州▲0.8%、深セン▲0.7%、北京▲0.1%の下落。

規模の小さい地方の都市は平均で▲0.4%と、都市の規模にかかわらず、不動産価格の低迷が継続していることを示唆。

同国政府は銀行に対して、不動産業界への金融支援の強化を促しているほか、中国人民銀行が今月、住宅ローンなどの長期の貸し出しの目安となる金利を引き下げるなど、不動産市場の改善に向けた対策を相次いで打ち出しており、そのような対策がどこまで効果を上げるかが注目されます。

令和6年2月24日 トルコ中銀政策金利据え置き

おはようございます。トルコ中銀が金利を据え置きました。

1. 1月CPI上昇率加速

トルコ統計局が2月58日に発表した1月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+64.86%と、前月の+64.77%から伸び率がやや加速。予想の+64.52%からはやや上振れ。

2. 政策金利を据え置き

一方、トルコ中央銀行は2月22日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を45.0%に据え置くことを決定(図表2参照)。据え置きはげ幅市場の予想通り。只、インフレ見通しの大幅かつ持続的な悪化が見込まれる際には、政策姿勢を引き締める方針も示唆。

同行は声明で、「月毎のインフレ率の基調的な傾向に大幅で持続的な低下がみられ、インフレ期待が予想範囲に収まるまで」現在の政策金利水準を維持すると示唆。

「引き締まった金融し姿勢は、ディインフレの重要な要素であるリラの実質的な上昇プロセスに引き続き寄与するだろう」としました。

3. 7-9月期成長率+5.9%

他方、トルコ統計局が11月30日に発表した7-9月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+5.9% (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%から加速。市場予想の+5.6%から上振れ。6月に利上げが始まった後も、底堅い家計消費が牽引。只、中銀は過熱気味の消費を冷まそうとして引き締めを続けており、足下では減速感が出ています。

GDPの7割強を占める家計消費が+11.2%。4-6月期の+15.4%からは減速したものの、堅調を維持。輸出は+1.1%。産業別では、製造業が+6.2%、サービス業が+4.3%。2月の地震復興需要を受けた建設業が+8.1%。

令和6年2月22日 ロシア7-9月期GDP

おはようございます。ロシア中銀は予想通り、政策金利を据え置きました。

1. 7-9月期成長率は+5.5%に回復

ロシア連邦統計局は11月18日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+5.5%になったと発表(速報値)。4-6月期の+4.9%から加速。ウクライナ侵攻を契機とする日米欧による制裁や、外国企業のロシア市場撤退などでマイナス成長であった反動とみられます。プラス成長は2期連続。

内訳は、織市売り業が+22.9%、小売業が+11.3%、製造業が+10.2%。建設業も+8%の野路。

経済産業省幹部は15日、タス通信に対して、「ロシア経済は強い消費に支えられて、回復段階を過ぎて急速に成長しつつある」としました。

2. インフレ率が横這い

国家統計局から2月14日発表された1月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.4%と、伸び率は前月の+7.4%から横這い(図表2参照)。市場予想に一致。

3. 政策金利を引き上げ

一方、ロシア中央銀行は10月27日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を+2.0%引き上げ。政策金利を15.0%としました。インフレ圧力が高まっているとして、4会合連続で利上げしました。

同行は声明で、「国内受容の着実な増加が生産やサービスの供給を徐々に上回っている」と指摘。ルーブル安や労働力不足などを背景として、企業がコスト上昇分を消費者に転嫁する動きが起きているとしています。

同行は2023年のインフレ率を+7.0〜7.5%に上方修正。24年にインフレ率は+4.0〜4.5%に低下し、25年には同行が目標とする+4.0%への低下を見込んでいます。

令和6年2月21日 中国LPR5年物金利引き下げ

おはようございます。中国がLPR(ローンプライムレート)5年物金利を引下げました。

1. CPI上昇率は加速

中国人民銀行(中銀)は20日、住宅ローン金利の基準となる「ローンプライムレート(貸し出し基礎金利、LPR)の5年物を▲0.25%引き下げて、3.95%にしました。5年物の引き下げは昨年6月以来、8カ月ぶり。不動産不況を背景として、景気が弱含み、習近平政権は緩和的な金融政策で景気を下支えする姿勢を示唆。

企業への貸し出しへの貸出金利の目安となる1年物は3.45%で据え置き(図表参照)。1年物は昨年8月に引き下げており、据え置きは6か月連続。為替や金融機関に与える影響を警戒している模様。

2. 不動産不況打開を狙う

中国では、不動産不況の長期化で景気減速とデフレ懸念が強まっています。不動産関連は中国の国内総生産の3割を占めており、宙金平思想部は事態を重視。今回の措置も不動産対策の一環とみられます。

住宅価格が下落基調にある中、市民はマンションなどの購入に消極的になっており、人民銀は住宅ローンの引き下げによる住宅市場の活性化を図っています。

中国では住宅市場の冷却が個人消費の低迷に繋がっており、消費者物価指数(CPI)は4日月連続で前年同月比下落。下落幅は▲0.8%と、2009年9月以来、14年4か月振りの大きさ。

令和6年2月19日 メキシコ中銀政策金利据え置き

おはようございます。メキシコ中銀が政策金利を据え置きました。

1. CPI上昇率は加速

メキシコ国立地理情報研究所は2月9日に、メキシコの1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.88%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.66%から加速。市場予想に一致。

2. 10-12月期GDPは+2.4%に減速

メキシコ統計局は1月30日に、10-12月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+2.4%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.1%から下振れ。前期の同+3.3%から減速。

第一次産業は+0.3%と、前期の+5.7%から減速。第二次産業は+3.1%と、前期の+4.3%から減速。サービスは+2.1%と、前期の+2.7%から加速。

2023年には、前年比成長率は+3.12%と、前年の同+3.9%から減速。

3. 政策金利を据え置き

メキシコ銀行(中央銀行)は2月8日の金融政策決定会合で、政策金利を11.25%で据え置くことを前回一致で決定(図表3参照)。一方で、今後利下げに動く可能性も示唆。

今回の声明では、フォワードガイダンスを修正。昨年12月に盛り込まれていた「暫くの間」現在の政策金利を維持する、との表現を削除。同時「次回以降の会合では、にゅしゅ可能な情報次第で、金利調整の可能性を検討する」との文言が入って、物価見通しによっては、利下げが選択肢になる見解を示唆。

令和6年2月18日 マレーシア10-12月期GDP

おはようございます。マレーシア10-12月期GDPは、減速しました。

1. CPI上昇率は横這い

マレーシア統計庁は1月22日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.5%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+1.5%と同じ。市場予想と一致。

2. 10-12期成長率は+3.0%に減速

マレーシア中銀は2月16日に、10-12月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+3.0%になったと発表(図表2参照)。前期の同+3.4%から減速。市場予想の+3.4%から下振れ。

猶、2023年通年の成長率は前年比+3.7%と、前年の+8.7%から低下。同国政府が目標としていた+4〜5%の成長率を下回りました。

民間消費は同+4.2%と、前期の同+4.6%から小幅低下。政府消費は同+7.3%(同+5.8%)。総固定資産形成は+6.4%(+5.1%)と加速。純輸出はGDP成長率への寄与度が▲2.7%ポイント(同▲1.4%ポイント)改善。

3. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行11月2日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは3会合連続で、市場予想通り。東南アジア諸国中銀がタカ派的姿勢を維持する中、物価上昇圧力の鈍化により、利上げを見送り。

中銀は声明で、「24年もインフレ率は穏やかだろう」と予測。「金融政策委員会は金融政策姿勢が物価安定化で、持続可能な経済成長に引き続き寄与することを確実にする」としました。

令和6年2月17日 インドネシア大統領選プラボウォ氏当選確実

52052

おはようございます。インドネシアの大統領選で、プラボウォ氏が当選確実となりました。

1. 12月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は1月2日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.61%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.72から下振れ。前月の+2.86%から減速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は1月17日の理事会で、インフレ低下と通貨ルピアの安定を受けて、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは3会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3.7-9期GDP+4.94%に減速

インドネシア中央統計局(BPS)は11月6日に、7-9月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+4.94%であると発表(図表3参照)。前期の+5.17%から低下。市場予想(同+5.03%)を下回りました。10期連続のプラス成長。

7−9月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が、成長率低下につながりました。

民間消費は前年同期比+5.06%と低下。政府消費支出は▲3.76%と、好調であった前期の▲10.57%からマイナスに転じました。純輸出は成長率寄与度が+0.24%となり、前期の▲0.10%ポイントから回復。只、財・サービス輸出は▲4.26%(前期は▲2.98%)と低迷。

令和6年2月15 日 MSCIが中国66銘柄除外

おはようございます。インドネシアの2023年成長率は、鈍化しました。

1. 1月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は2月1日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.57%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.55からやや上振れ。前月の+2.61%から減速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は1月17日の理事会で、インフレ低下と通貨ルピアの安定を受けて、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは3会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3. 10-12期GDP+5.04%に加速

インドネシア中央統計局(BPS)は2月5日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.04%であると発表(図表3参照)。前期の+4.94%から加速。市場予想(同+5%)を若干上回りました。

猶、2023年通年の成長率は+5.05%(2022年は+5.31%)と、鈍化。

10-12月期のGDPを需要項目別に見ると、輸出と政府消費の回復が成長率加速に寄与。

民間消費は前年同期比+4.78%(前期は+5.08%)と鈍化。政府消費は同+2.8%と、前期の同+3.93%から加速。総固定資本形成は+5.02%(同+5.77%)と鈍化。純輸出は成長率寄与度が+0.45%ポイント(同+0.46%ポイント)と、ほぼ横這い。

4. プラボウォ氏当選確実

一方、14日に投開票されたインドネシア大統領選で、当選が確実となったプラボウォ国防相(72)、ブリンドラ党首は14日夜、ジャカルタで記者会見して、「複数の調査機関の結果を見る限り、われわれが1回目の選挙で勝ったことは間違いない」として、勝利宣言。只、「総選挙委員会の正式結果を待ちたい」としました。

複数の調査機関によると、同氏の得票率は60%近くに達しておリ、対立候補のアニス前ジャカルタ特別州知事(54)、無所属は20%台、癌JAL前中ジャワ州知事(55)、闘争民主党は10%台後半。正式結果は3月20日迄に公表される予定。次期大統領の就任は10月20日。

令和6年2月15 日 MSCIが中国66銘柄除外

おはようございます。米MSCIが、中国の66銘柄を除外しました。

1. MSCIが中国66銘柄除外

株価指数を算出する米MSCIは12日、代表的な株価指数の1つである「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」から、中国銘柄66を除外すると発表。四半期毎の見直しの一環であり、直近の中国株安を反映して、不動産会社、大手航空などを除外。

銘柄の入れ替えは2月29日に実施。中国株の除外数は少なくとも直近2年間で最大。他方、CIWIには新たに中国の5銘柄が加わり、中国株の組み入れ数は現在の765から704銘柄に減少。

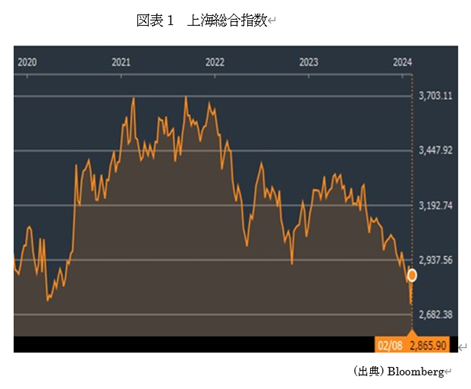

2. 中国当局が株価対策

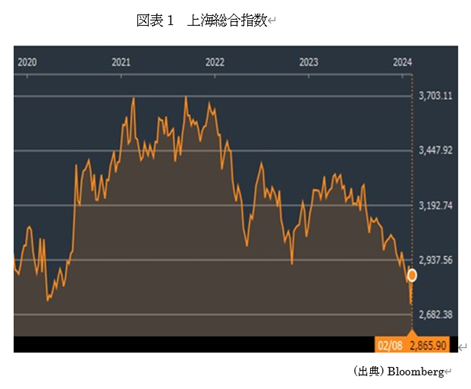

ここで、中国の株価の動きを見ましょう。代表的な株価指数の1つである上海総合指数は、2020年初頭にはコロナ禍で大きく下落。その後は世界的なコロナ対策、景気対策などにより、同指数も上昇。只、2022年に入ると、中国国内の不動産価格の下落などにより、株価は大きく下落。

他方、中国当局低迷する株価に対して、様々な株価対策を実施。から売りの規制をおこない、まるで1990年代の日本当局のような対応をしました。そのかいあってか、直近では、やや持ち直す気配を示しています。

令和6年2月14 日 中国春節混雑

おはようございます。中国で春節が始まりました。

1. 駅などで大混雑

中国で春節(旧正月)が10日に始まりました。新型コロナ禍が終了して、自由な行動が可能に。上海虹橋駅では、早朝から帰省客や旅行者で混雑しました。

中国政府は今年の春節前後の40日間で、90億人が移動すると予想。このうち公共機関を使うのは18億人。連休を前にして出発した人も多い模様。鉄道会社によると、最初のピークは既に過ぎたとのこと。

2. 訪日客は限定的か

一方、中国の対日感情の悪化などもあり、中国人旅行客の日本への大幅な増加は見込みづらいと言えます。中国の景気の低迷により、中国人の節約志向が強まっており、日本における爆買いは期待できそうにありません。

春節渡航の人気先であった日本向けの便数は、日系航空会社で5割程度、中国系でも5−7程度にとどまっています。東京電力福島第一原発からの処理水の海洋放出に伴う中国当局の反発により、「中国国内の旅行会社が、日本向け団体旅行ツアーの販売を控えている」とのこと。個人旅行客は一定程度見込まれるものの、中国本土からの「爆買い」需要は限定的となる見込み。

令和6年2月12 日 インド準備銀行金利据え置き

おはようございます。インド準備銀行は、予想通り金利を据え置きました。

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が1月12日発表した12月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+5.69%(図表1参照)。前月の+5.55%から減速。市場予想の+5.87%から下振れ。

2. 7-9月期成長率+6.6%に減速

続いて、インド統計局が11月30日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+7.6 %(図表2参照)。市場予想の+6.8%から上振れ。

予想を上回る上半期の継続的な政府支出、一部の民間投資の盛り返しなどを背景として、エコノミストは今年度の成長率予想を政府予想の+6.5%を上回る水準に引き上げています。

インドステイと銀行のチーフエコノミスト、サウムヤ・カンティ・ゴーシュ氏は「上半期の実質成長率が+7.7%であれば、年間の成長率は+7%前後になる」との見方を示唆。従来良い層の+6.7%から引き上げ。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は2月8日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを5対1の賛成多数で決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通り。

前回会合時には全員一致であったものの、今回はジャヤント・R・ヴェルマ委員だけが+0.25%の利下げを主張、反対しました。意見が割れたのは今回が初めて。

同行は今後の金融政策の姿勢について、6委員中大半の5委員が、前回12月会合時と同様、「引き続き、成長を支援しながら、インフレが徐々に物価目標に収束するよう金融緩和の撤回(金融引き締め)に引き続き注力する」として、利下げサイクルの終了宣言は時期尚早として、一時休止の判断を示唆。只、ジャヤント・R・」ヴェルマ委員高が、今回の会合で中立姿勢を取りました。

令和6年2月11日 タイ中銀金利据え置き

おはようございます。タイの中銀が、金利を据え置きました。

1. 7-9月期成長率+1.5%に減速

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は11月20日に、7-9月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.5%になったと発表。市場予想の+2.2%から下振れ。前期の同+2.2%(改定値)から減速。

7-9月期には需要項目別では、主に輸出と政府消費低迷が成長率鈍化に繋がりました。

民間消費は前年同期比+8.1%(前期は同+7.8%)と小幅加速。政府消費支出は▲4.9%(同+▲4.3%)。総固定資本形成は同+1.5%(同▲0.5%)。在庫投資は寄与度が▲7.1%ポイントと、前期の▲1.5%ポイントからマイナス幅が拡大。純輸出は成長率寄与度が+8.0%ポイントtロ、前期の+2.1%から拡大。

2. 1月CPI伸び率はマイナス

一方、タイ商業省は2月5日に、1月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲1.11%であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.83%からマイナス幅が拡大。市場予想の▲0.82%から下振れ。

3. 政策金利を引き上げ

一方、タイ中央銀2月7日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.50%に据え置くことを決定(図表3参照)。只、全員一致ではなく、初めて2委員が▲0.25%ポイントの利下げを主張。反対票を投じました。2会合連続の据え置き。

2委員の利下げ指示について、中銀は声明文で「潜在成長率の低下に対する懸念」としました。同行は景気見通しについて、「タイ経済は23年後半から減速しており、24年の成長率は+2.5〜3.0%が予想されレイルが、鈍化する見通し」としました。同行は「世界的な需要鈍化と中国の成長率鈍化を背景として、輸出と製造活動が低迷。2024年は成長が減速する」としました。

同行は、「経済成長を妨げる主な要因は、外敵要因と構造的要因と判断する」とし、利下げにより、景気リスクが解決されないとしました。これに対して、政府は景気循環的な景気減速とみて、利下げを要求。政府と中銀の確執が継続。

令和6年2月10日 中国1月CPI

おはようございます。中国の12月CPIは、前年度言う月比▲0.3%下落しました。

1. 1月CPI下落幅拡大

中国では国家統計局が8日に、1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比▲0.8%なったと発表。前月の▲0.3%から下落幅が拡大。市場予想の▲0.5%から下振れ。4か月連続の下落で、2009年9月以来の大幅マイナス。食品価格下落が影響。

前月比では+0.3%。市場予想の+0.4%から下振れ。12月は+0.1%。

2. PPIはマイナス継続v

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、1月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.5%と、前月の同▲2.7%から下落幅が縮小。市場予想の▲2.6%から上振れ。

前月比では▲0.2%。12月は▲0.3%。

ユニオンバンケールプリヴェ(香港)のアジア担当シニアエコノミスト、カルロス・カサノバ氏は顧客向けノートで、「デフレ・ディスインフレは定着しつつある。この下落は国内消費の低迷を物語っている。株式市場の大幅な売りがセンチメントとそれに伴う消費落ち込みの一因と考えている」と指摘。

令和6年2月8日 OECD世界経済見通し上方修正

おはようございます。OECDが世界経済見通しを上方修正しました。

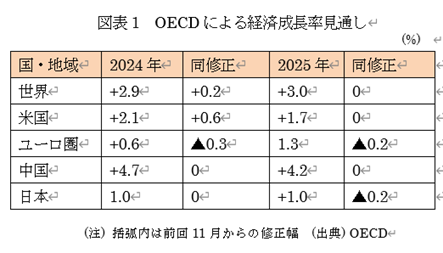

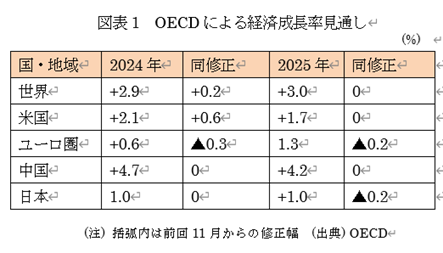

1. 2024年の世界経済見通しを+2.9%と予想

世界経済協力機構(OECD)は5日、2024年の世界経済の成長率を+2.9%と予測。昨年11月時点から+0.2%ポイントの上方修正(図表1参照)。

多くの国でインフレ(物価上昇)は想定よりも早く収束に向かっており、米国やユーロ圏では24年中に利下げが予想されるとしました。只、金融引き締めの影響で、不動産市場の低迷が続くなどして、23年の+3.1%から成長率は鈍化するとしました。

2. 米国は上方修正

国・地域別では、米経済の成長率を前回11月から+0.6%ポイント上方修正して+2.1%としました。インフレ率が+2.2%に低下して実質賃金が増加して、米連邦準備理事会(FRB)が利下げに踏み切る環境が整い、景気を下支えすると予想。

中国は24年+4.7%、25年+4.2%で、前回から据え置き。不動産不況と共に、「社会のセーフティーネットが不十分なため、消費を抑制する」としました。

ユーロ圏の24年成長率は+0.6%で、前回から▲0.3%ポイントの引き下げ。欧州中央銀行(ECB)の利下げは24年7-9月期に開始されると予想。これまでの利上げの影響により、年前半の景気は弱まると予想。

令和6年2月6日 チリ中銀利下げ

おはようございます。チリ中銀が利下げました。

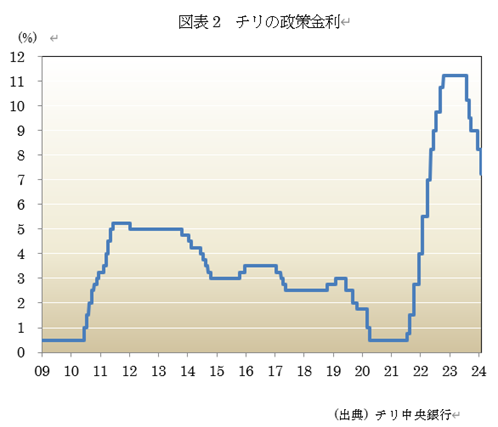

1. 12月CPI上昇率減速

まず、経済指標を見ましょう。チリ統計局が1月8日に発表した12月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+3.9%となり、前月+4.8%から減速(図表1参照)。

2. 政策金利を引下げ

一方、チリ中央銀行は、1月31日に、政策金利を▲1.0%ポイント引き下げて7.25%にすることを決定(図表2参照)。市場の予想通り。同行はインフレ圧力が緩和していると判断。市場では、1年以内に金利は4.25%迄引き下げられると予想。

今回は、▲1.25%ポイント引き下げを求めた事理が1人いました。

同行は声明で、+3%のインフレ目標は想定より早期に達成されるとして、金利は2024年下期に「中立レベル」に達するとの見方を示唆。

3. 7-9月期成長率+0.6%

チリ中銀の発表(11月20日)によると、23年7-9月期の同国のGDP成長率は+0.6%と、前期の改正値▲0.8%からプラスに転じました。市場予想の+0.2%から上振れ。

政府支出は+3.9%(前期は同+1.8%)を加速し、輸出は+0.2%(同▲1.3%&)と反発。輸入は▲▲10.9%(同▲13.1%)と引き続きマイナス。個人消費は▲3.6%(同▲6%)とマイナス幅が縮小。

一方、固定資産投資は▲4.1%(同+1.5%)と大きく反落。生産面では、農業・森林が+9%(同+0.5%)、鉱業が+4.6%(同▲0.5%)、特に銅生産が+3.6%(同▲2.5%)と堅調。

他方、製造業は▲1.2%(同▲1.9%)と引き続きマイナス。

季節調整済みで、同国のGDPは前期比+0.3%と、前期の▲0.3%から反発し、市場の予想通り。

令和6年2月5日 ブラジル中銀利下げ

おはようございます。ブラジルの中銀が利下げしました。

1. 政策金利を引き下げ

ブラジル中央銀行1月31日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.25%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通りで5会合連続。同じペースでの利下げを継続する方針を示唆。

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りに展開した場合、委員会は次回の会合における同規模の追加引き下げを前回一致で予想し、このペースがディスインフレのプロセスに必要な収縮的金融政策の維持に適切であると判断している」としました。

2. インフレ率が鈍化

一方、ブラジル地理統計院は1月11日に、12月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.62%と、前月の同+4.8%から伸び率は鈍化(図表2参照)。市場予想の+4.54%から上振れ。

分野別では、ヘルスケアが+6.58%(11月は+5.56%)、個人消費が+5.42%(同+5.56%)など。Y輸送は+7.14%(同+6.85%)、食品・飲料は+1.03%(同+0.578%)と加速。

3. 7-9月期GDPは+2.0%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は12月1日に、7-9月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.0%であったと発表(図表3参照)。11四半期連続でプラス成長。市場の+1.9%から上振れ。上方修正された前期の同+3.65%からは減速。

第3四半期のGDPは項目別では、農業が+8.8%と大きく伸びて、年前半の+20%に続き好調。トウモロコシ、サトウキビ、綿花、珈琲が堅調で、家畜も好調。公共料金が+7.3%、鉱業+7.2%で、建設の▲4.5%を相殺。一方、サービスは+1.85%と、金融及び不動産に支えられました。同国GDPはコロナ前の2019年10-2月期比で+7.2%の水準。

令和6年2月4日 米1月雇用統計

おはようございます。米国の1月の雇用統計で、雇用者数が+35.3万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想上回る

米労働省が12の雇用統計を2日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+35.3万人。市場予想の+1万人を大幅に上回りました。

失業率は3.7%で前月から横這い。市場予想の3.8%から下振れ。24カ月連続で4%を下回るのは1970年以降で初めて。

平均時給は前年同月比+4.5%。予想の+4.1%から上振れ。前月比も+0.6%と、前月の同+0.4%から加速。

2. FRBの利下げ観測が後退

ブラスドアの主席エコノミスト、ダニエル・ザオ氏は今回の雇用統計について利下げを開始する圧力を高まるものではなかったとして、FRBは様子見姿勢を取る可能性があると示唆。

エバーコアISIのエコノミストは「FRBは再加速する経済に切り込むことには非常に慎重になるだろう」とし、「力強い成長と雇用により、FRBは抑制されたインフレが持続するという証拠をさらに蓄積したいと考えている」と指摘。

FRBが4月30から5月1日の会合で+0.25%ポイントの利下げを実施する可能性について、FFレートは現在、約70%織り込んでいます。雇用統計発表前は約90%。

令和6年2月3日 IMFが世界経済見通しを上方修正

52052

おはようございます。IMFが世界経済見通しを上方修正しました。

1. 24年世界の成長率見通しを+3.1%に引き上げ

国際通貨基金(IMF)は1月30日に、四半期の経済見通しを発表。主に米国と中国を含む主要新興国の上方修正により、24年の成長率予想を+2.9%から+3.21に上方修正。25年については+3.2%で維持。上方修正の要因としては、労働市場の逼迫を背景とした可処分所得の伸び、コロナ禍期間中に積みあがった貯蓄の取り崩し、供給制約の緩和を挙げています。

インフレ率の予想以上の低下、リスクバランスの均衡と合わせて、ハードランディングの可能性が低下し、見通しの副題である「ソフトランディング」に近づいていると評価。只、24年及び25年の世界成長率は、依然として過去平均(00−19年)の成長率である+3.8%を大きく下回っています。

2. 国別の動向

先進国では、米国が24年が+1.5%から+2.1%へ、25年は+1.7%から+1.47%へと修正。一方ユーロ圏は24年+1.3%から+0.9%に、25年+1.8%から+1.74%へと下方修正。主要4か国では、独・仏、スペインを下方修正。特にドイツを大きく下方修正。

新興国・途上国では、中国において政府による財政出動の後押しを受けて、24年成長率を+4.8%から+5.2%に上方修正。インドについても、国内需要の堅調さを受けて、24年度+6.5%から+6.5%、25年度+6.3%から+6.5%に上方修正。

令和6年2月1日 中国1月PMI

52052

おはようございます。1月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。

1. 1月製造業PMIは前月から上昇

中国国家統計局が31日発表した1月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.2と、前月から+0.2ポイント上昇。市場予想の49.3を下回り、好不況の節目となる50を4日月連続で下回りました。景気の不透明感を払拭できない状況。

2. 非製造業PMIも上昇

一方、同日に発表した1月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.7と、昨年9月以来の高水準。景況判断の分かれ目となる50も上回りました。

製造業とサービス業を合わせた綜合PMIは50.9と、前月の50.3から上昇して、4か月振りの高水準。

令和6年1月31日 トルコ中銀利上げ

おはようございます。トルコ中銀が利上げしました。

1. 12月CPI上昇率加速

トルコ統計局が1月3日に発表した12月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+64.77%と、前月の+61.98%から伸び率が加速。予想の+65%からはやや振れ。

同国のインフレ率はウクライナ戦争勃発(22年2月24日)とそれに伴う西側の対ロ制裁により、エネルギー価格の高騰と、中銀の利下げに伴う通貨リラの急落により、21年6月(前年同月比+17.53%&)から22年10月(同+85.51%)迄、17カ月連続で加速。よく11月(同n+84.39%)から23年6月迄減速したものの、最近では加速傾向にあります。

只、前月比では+2.93%と、11月の+3.28%や10月の+3.43%を下回しました。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は2月25日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+2.5%ポイント引き上げ、45.0%にすることを決定(図表2参照)。引き上げは8か月連続で、引き上げ幅は市場の予想通り。

同行は会合後に発表した声明文で、追加利上げについて、前回会合時と同様に「現在の内需やサービス物価の強さ、地政学的なリスクにより、インフレ圧力が維持されている」として、インフレ懸念が継続していると指摘。只「12月の全体指数のインフレ期待と企業の価格設定行動が引き続き改善の兆しを見せている」として、前回会合時と同様に、利上げ幅を+2.5%に縮めたとしました。

今後の金融政策について同行は、「金融の引き締めの影響が景気とインフレに及んでくるまでの時間差を考慮して、ディスインフレのプロセルを確立するために必要な金融引き締めは達成されており、この水準は必要な限り維持される」としました。

3. 4-6月期成長率+3.8%

他方、トルコ統計局が8月31日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.8 (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%(+4.0%から改定)から減速。市場予想の+3.5%から上振れ。家計輸出が好調。

5月の総選挙を控えた財政刺激策が経済成長を下支え。低金利も経済活動を下支えしましたが、中銀は6月に金融引き締めを開始しており、年内は景気減速の継続が見込まれています。

令和6年1月29日 エクアドルで治安が悪化

おはようございます。エクアドルで治安が悪化しています。

1. 暴力が継続

南米エクアドルでの最大都市グアヤキルで9日、生放送中のテレビ局に覆面をした武装集団が乱入するという、前代未聞暴力事件が発生。更に、この日、各地で爆弾が爆発。いくつかの都市で、兵士が警備する警戒態勢が敷かれています。

国内5か所の刑務所では、合計で130人以上の刑務所職員が囚人に人質に取られています。

同国では7日、犯罪組織「ロス・チョネロス」のリーダー、アドルフォ・マシアス・ヴィラマール受刑者が刑務所からいなくなりました。それを受けて、8日、60日間の非常事態宣言が発令されました。テレビ局への乱入と「フィト」と呼ばれる同受刑者との関係は不明。

2. 国内の様子

激しい攻撃の波から数時間後、グアヤキルの町は悪夢から覚めたかの様子。ここ数年で同国の治安が悪化しているとはいえ、国営テレビ局のキャスターが生放送中に銃を突きつけられるような事態は発生していませんでした。

警察は8日以降、テレビ局に乱入した者たちを含めて70人を逮捕。

大胆な攻撃により、1日たっても人々は非難を継続。平日のわりに人通りは少なくなっています。グアヤキルと首都キトでは、数百人の兵士や戦車が町中とパトロール。

令和6年1月28日 中国預金準備率引き下げ

おはようございます。中国の中銀が預金準備率を引下げました

1. 中国人民銀行が預金準備率引き下げ

中国人民銀行(中央銀行)が預金準備率引き下げました。▲0.5%ポイントの引き下げにより、1兆元(約21兆円)が市場に放出されると、中銀の潘功勝総裁は語りました。

預金準備率は、同行が市中銀行から巨星的に預かる預金の比率。引き下げによって銀行の手元資金が増加して、企業融資などを増加させる効果が期待されます。

2. 株価対策か

中國では、株価の低迷が長期化。当局は株価の動向を注視しており、預金準備率の引き下げは、景気梃入れというより、株価対策の意味合いが強いを見られます。

李強首相は今月16日、世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)の関連会合に出席して、翌17日に予定されていた23年の中国経済の成長率公表を「フライング」。「中国市場への投資はリスクでなくチャンスだ」としました。

令和6年1月27日 マレーシア7-9月期GDP

おはようございます。マレーシア中銀が政策金利を据え置きました。

1. CPI上昇率は横這い

マレーシア統計庁は1月22日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.5%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+1.5%と同じ。市場予想と一致。

2. 7-9期成長率は+2.9%に加速

マレーシア中銀は11月17日に、7-9月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+3.3%になったと発表(図表2参照)。前期の同+5.3%(実績値)から横這い。市場予想の+3%を上回りました(図表1)。

需要項目別では、民間消費が前年同期比+4.6%と前期の+4.3%から小幅加速。政府消費は同+5.8%と、前期の同+3.8%から加速。総固定資本形成は+5.1%と、前期同+5.5%から鈍化。

3. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行1月24日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場予想通り。政府が年後半に予定している燃料補助金の削減後に物価上昇が再燃するリスクに備えて、対応の余地を残しました。昨年5月に+0.25%ポイントの利上げを来ない、その後は据え置きを維持。

今年は経済成長が改善する見通しにあるものの、地政学的な緊張感の高まりや世界の金融市場でボラティリティーが上昇するなど、国外にリスクが残っていると声明で説明した。

中銀は声明で、今年は経済成長が改善する見通しにあるものの、地政学的な緊張感の高まりや世界の金融紫綬でボラティリティが上昇するなど、国外にリスクが残っているとしました。

令和6年1月25日 国際投資家が中国離れ

おはようございます。国際投資家が中国離れの傾向を強めています。

1. 当局の対策に冷淡

中国経済がいずれ回復するとの希望を抱いていた国際投資家が、ついに中国市場を見切り始めています。上海と香港の株式市場は22日に急落。上海総合指数は2022年4月以来最大の下げを記録。

中国国務院(内閣)が、市場心理の安定のために措置を講じるなどと表明して、23日には売りが和らいだものの、投資家心理の好転は期待できません。

オールスプリング・グローバル・インベストメンツの新興市場ポートフォリオマネージャーのデリック・アーウィン氏は、「見限るような空気が流れている・。もっと大きな危機が起こる迄、中国政府は必要とされる大きな対策ではなく、火にコップの水を灌ぐような対応を続けるかもしれない」としました。

2. 米国株式市場は高値更新

一方、米国株式市場では、S&P500総合500種が、3営業日連続で最高値を更新。企業の決算シーズンが開始して、ネット振りクスやテスラの決算に注目が集まっています。

ネットフリックスは引け後に決算を発表して+3.2%。ベライゾン・コミュニケーションは+6.7%。プロクター・アンド・ギャンブルは第2四半期決算が予想を上回り、+4.2%。

スリーエムは好決算を受けて▲11%。ジョンソン・エンド・ジョンソンも決算で利益が予想を上回ったものの▲1.6%。

令和6年1月24日 ムーディーズがトルコのソブリン債格付け見通しを引き上げ

おはようございます。ムーディーズがトルコのソブリン債格付け見通しを引き上げました。

1. 12月CPI上昇率加速

トルコ統計局が1月3日に発表した12月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+64.77%と、前月の+61.98%から伸び率が加速。予想の+65%からはやや振れ。

同国のインフレ率はウクライナ戦争勃発(22年2月24日)とそれに伴う西側の対ロ制裁により、エネルギー価格の高騰と、中銀の利下げに伴う通貨リラの急落により、21年6月(前年同月比+17.53%&)から22年10月(同+85.51%)迄、17カ月連続で加速。よく11月(同n+84.39%)から23年6月迄減速したものの、最近では加速傾向にあります。

只、前月比では+2.93%と、11月の+3.28%や10月の+3.43%を下回しました。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は12月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+2.5%ポイント引き上げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。引き上げは7か月連続で、引き上げ幅は市場の予想通り。政策金利は20年ぶりの高水準となりました。利上げ幅は前回から半分に縮小し、中銀は積極的な引き締めを「可能な限り早期に」終了するとの見通しを示唆。

同行は今回、「金融の引き締めは、ディスインフレ軌道を確立するために必要な水準にかなり近づいている」として、「引き締めサイクルをできるだけ早く完了させる」との見通しを示唆。さらに「引き締めは、持続可能な物価安定を確保するために必要な限り維持される」としました。

3. 4-6月期成長率+3.8%

他方、トルコ統計局が8月31日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.8 (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%(+4.0%から改定)から減速。市場予想の+3.5%から上振れ。家計輸出が好調。

5月の総選挙を控えた財政刺激策が経済成長を下支え。低金利も経済活動を下支えしましたが、中銀は6月に金融引き締めを開始しており、年内は景気減速の継続が見込まれています。

令和6年1月23日 インドネシア中銀金利据え置き

52052

おはようございます。インドネシア中銀は、金利を据えました。

1. 12月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は1月2日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.61%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.72から下振れ。前月の+2.86%から減速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は1月17日の理事会で、インフレ低下と通貨ルピアの安定を受けて、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは3会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3.7-9期GDP+4.94%に減速

インドネシア中央統計局(BPS)は11月6日に、7-9月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+4.94%であると発表(図表3参照)。前期の+5.17%から低下。市場予想(同+5.03%)を下回りました。10期連続のプラス成長。

7−9月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が、成長率低下につながりました。

民間消費は前年同期比+5.06%と低下。政府消費支出は▲3.76%と、好調であった前期の▲10.57%からマイナスに転じました。純輸出は成長率寄与度が+0.24%となり、前期の▲0.10%ポイントから回復。只、財・サービス輸出は▲4.26%(前期は▲2.98%)と低迷。

4. ムーディーズがトルコのソブリン債格付け見通しを引き上げ

ベイ信用格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは12日、トルコの信用格付け(長期発行体格付け)に対する見通しを「安定的」から格上げする変更の可能性のある「ポジティブ」に引き上げ。

只、格付けはB3に据え置き。B3はジャンク級であり、投資適格級を6段階下回っています。22年8月にB2からB3に引下げ。

見通し変更の理由について同社は、「インフレ率は短期的に更に上昇する可能性が高いものの、インフレの動向が変わり始めている兆候がある。これは(中銀の)金融政策が信頼性と有効性を取り戻している」として、インフレ抑制のための利上げサイクルへの転換を「伝統的な金融政策への回帰」と評価。

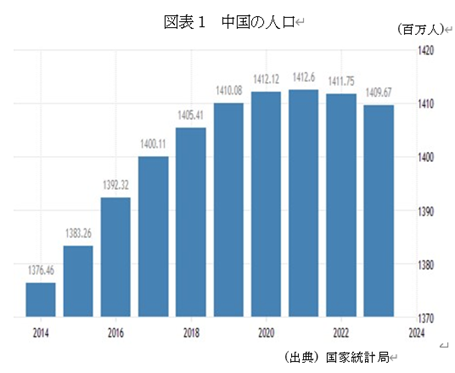

令和6年1月20日 中国の人口2年連続減少

おはようございます。中国の1人口が2年連続で減少しました。

1. 中国の人口2年連続減少

中国国家統計局が17日、2023年末時点の総人口が14億900まんにんと、2年連続げ減少したと発表。前年末は14億1175万人。

出生率の低下と、新型コロナ・ウィルスを封じるためのゼロコロナ政策解除を受けたコロナ関連死の急増が背景。人口減少は、中国経済の潜在成長率に長期的にマイナスの影響を及ぼすものと予想されます。

23年の人口は前年比▲208万人(▲0.15%)と、減少幅は22年の85万人から減少幅が大幅拡大。

出生数は▲5.7%の▲902万人。1000人当たりの首相率は6.39と、過去最低。22年6.77。

2. 12年連続で人口がインドに抜かれる

上記の通り、2023年には人口が▲85万人の減少。減少幅は前年の2倍以上。

一方、昨年中国の人口を上回ったインドの人口は14億2500万人。

中国の出生率(人口1000人あたり首相数)は6.39と、統計を取り始めた以来最低。日本の6.32、韓国の4.9など、東アジアの他の先進国に近づいています。

令和6年1月18日 中国12月鉱工業生産

おはようございます。中国12月の統計で、鉱工業生産伸び率が加速しました。

1. 鉱工業生産は加速

中国国家統計局が17日発表した12月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、前月の+6.6%から加速。市場予想の+6.6%から上振れ。

2. 10月小売売上高は減速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、12月の小売売上高は前年同期比7.4%と、前月の+10.1%から伸び率が減速。市場予想の8.0%から下振れ。

3.1-12月固定資産投資加速

他方、国家統計局による同日発表の1-12月の固定資産投資は、前年同期比+3.0%。1-11月期の+2.9%から加速。市場予想の+2.9%から上振れ。

4. 10-12月期GDPは+5.2%

一方、同日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

令和6年1月17日 米英軍がフーシ攻撃

おはようございます。米英軍がフーシを攻撃ました。

1. 米英軍がフーシを攻撃

米英軍が11日、イエメンの反政府勢力である「フーシ」の関連拠点に空爆を実施。フーシによる紅海での商船への攻撃に対抗。

米ブリンケン国務長官は、9日にフーシによる紅海での商船に対する過去最大規模の攻撃があったとして「攻撃が続けば報いがあることを明確にする」として、事前に警告

イランはフーシを支援。米国はイスラム主義組織ハマスとイスラエルによる戦闘が、親イラン勢力に波及するのと阻止する構え。紅海での商船の安全確保のため、空爆に踏み切りました。

2. ヒズボラがイスラエルにミサイル攻撃

イスラエルは14日、北部国境の町に対して、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラからミサイル攻撃があり、イスラエルの高齢女性1人とその息子1人が死亡したと発表。

イスラエルによると、ヒズボラはクファール・ユヴァルの町に対して、対戦車ミサイルを発射。バラク・アヤロン氏(45)と母親のミリ・アヤロン氏(76)が死亡したとしました。

今後も中東地域で緊張が高まる恐れがあります。フーシによる紅海への攻撃も強まる恐れがあり、原油価格の影響することも考えられます。

令和6年1月15日 中国12月貿易統計

おはようございます。12月の中国貿易統計で、輸出は増加に転じました。

1. 12月輸出が加速

中国税関総署127日発表した12月の貿易統計によると、ドル換算で輸出は前年同月比+2.3%と、前月の+0.5%から加速。市場予想の+1.7%から上振れ。一方、輸入は+0.2%と、前月の▲0.6%から加速に転じました。市場予想の+0.3%からやや下振れ。世界貿易の緩やかな回復を示唆する内容。

一方、昨年の輸出は16年以来初の減少。

2. 前年同月の混乱も影響

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのシニアエコノミスト、シー・ティアンチェン氏は、「輸出の予想以上の伸びに最も寄与したのは半導体と電子関連だ。海外の消費需要に循環的に見られた」と述べました。前年同月は厳しい新型コロナ・ウィルス規制の会場で輸出が混乱しており、その影響で伸びが増幅されたとも指摘。

令和6年1月14日 中国12月CPI

おはようございます。中国の12月CPIは、前年度言う月比▲0.3%下落しました。

1. 12月CPI3カ月連続で下落

中国では国家統計局が12日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比▲0.3%なったと発表。市場予想の▲0.4%から上振れ。09年10月以来、最も長い連続での下落を記録。エコノミストらが景気刺激策の重要性を訴える中、内需の弱さが浮き彫り野となりました。

23年の年間CPI上昇率は前年比+0.2%。公式目標は+3%。12月のコアインフレ率は+0.6%。

2. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、12月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.7%と、前月の同▲3.0%から下落幅が縮小。PPI下落は15か月連続。市場予想は▲2.6%でした。世界第2位の経済大国である中国は、不動産不況や消費者心理の悪化、輸出低迷が重なっており、デフレ傾向にあります。

景気回復や業績改善が想定程進まず、従業員給与も伸び悩み。中国の公営企業や欧米企業の昇給率も予測から下振れ。中国のデフレリスクが一段と高まっています。

令和6年1月13日 中国の自動車生産販売台数3000万台突破

52052

おはようございます。中国の自動車生産と販売台数3000万台を突破しました。

1. 世界経済見通しを下方修正

中国自動車工業協会は11日、2023年には中国での自動車の生産台数と販売台数がいずれも初めて3000万台と突破したと発表。うち輸出台数は491万台で、自動車輸出で世界最多になる見込み。

2023年の中国の自動車生産台数は前年比+11.6%の3016万1000台。阪大数は同+12%の3009万4000台。うち輸出台数は前年比+58%の491万台。中国は2022年に時点で世界第2位の自動車輸出国となっています。

2. 上海動車ショー

これは昨年のものですが、昨年4月18日から世界最大規模のモーターショーが上海で開始。中国ではEV(電気自動車)などの販売台数が市場全体の4分の1を占めています。日系各社も電動化戦略をアピールして存在示せるかが焦点となります。

18日から10日間の日程で始まった世界最大規模の自動車ショーでは、各国の関連企業n1000社余りが参加。

嘗ては、日本の東京モーターショーが世界的に注目されていましたが、近年は地位が低下。すっかり上海にとって代わられています。

令和6年1月10日 財新発表中国12月PMI

52052

おはようございます。財新/S&Pグローバル発表中国の10月製造業PMIは、前月から低下しました。

1. 財新/S&Pグローバル発表12月製造業PMI上昇

財新/S&Pグローバルが1月2日に発表した12月の製造業購買担当者指数(PMI)は50.8と、前月の50.7から上昇し、7か月ぶりの高水準。市場予想の50.4から上振れ。生産と新規受注の伸びが寄与。只、2024年の景況感は依然として不透明。

中国国家統計局が先月31日発表した12月製造業PMIは49.0で、11月の49.4から低下し、予想の49.5からも下振れ。

2. サービス業PMIも上昇v

一方、国家統計局が4日発表した12月の製造業PMIは52.9と、前月の51.5から上昇。5か月ぶりの高値。新規受注の伸びが寄与。

31日発表した12月製造業PMIは49.0で、11月の49.4から低下し、予想の49.5からも下振れ。

企業の将来に対する楽観度合いは3カ月ぶり高水準。新規受注は5月以来の高い伸び。企業は顧客の和人支出の増加を要因として挙げています。雇用を示唆する指数は増加・減少の分岐点を再び上回りました。

令和6年1月8日 米12月雇用統計

おはようございます。米国の12月の雇用統計で、雇用者数が+21.6万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想上回る

米労働省が12月の雇用統計を5日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+21万6人。市場予想の+17万人を上回りました。米経済の人で不足は緩和に向かっているものの、雇用の勢いは市場が期待するほどには弱まっていません。

10-11月の伸びは下方修正されました。伸びは21年平均の60万人、22年平均の20万と比較すると大幅に鈍化。

失業率は3.7%で11月から横這い。平均需給は前月比+0.4%、前年同月比+4.1%でいずれも市場予想を上回りました。

2. FRBは利下げ時期を模索

一方、米連邦準備理事会は12月12-13日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で、FFレートの誘導金利目標を5.25-5.50%に据え置くことを決定。据え置きは3会合連続。同時に発表した最新の経理・経済見通しでは、過去約2年間にわたって実施してきた歴史的な金融な引き締めは終わりを告げて、2024年には金利が低下し始める可能性を示唆。

今回の雇用統計の雇用者数増加が市場予想を上回ったことにより、FRBは今後も金利引き下げの時期を慎重に模索するとみられます。物価、賃金の伸びにより、金利引き下げの時期が影響されることになりそうです。

令和6年1月6日 トルコ12月CPI上昇率加速

おはようございます。トルコの12月CPI上昇率が加速しました。

1. 12月CPI上昇率加速

トルコ統計局が1月3日に発表した12月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+64.77%と、前月の+61.98%から伸び率が加速。予想の+65%からはやや振れ。

同国のインフレ率はウクライナ戦争勃発(22年2月24日)とそれに伴う西側の対ロ制裁により、エネルギー価格の高騰と、中銀の利下げに伴う通貨リラの急落により、21年6月(前年同月比+17.53%&)から22年10月(同+85.51%)迄、17カ月連続で加速。よく11月(同n+84.39%)から23年6月迄減速したものの、最近では加速傾向にあります。

只、前月比では+2.93%と、11月の+3.28%や10月の+3.43%を下回しました。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は12月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+2.5%ポイント引き上げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。引き上げは7か月連続で、引き上げ幅は市場の予想通り。政策金利は20年ぶりの高水準となりました。利上げ幅は前回から半分に縮小し、中銀は積極的な引き締めを「可能な限り早期に」終了するとの見通しを示唆。

同行は今回、「金融の引き締めは、ディスインフレ軌道を確立するために必要な水準にかなり近づいている」として、「引き締めサイクルをできるだけ早く完了させる」との見通しを示唆。さらに「引き締めは、持続可能な物価安定を確保するために必要な限り維持される」としました。

3. 4-6月期成長率+3.8%

他方、トルコ統計局が8月31日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.8 (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%(+4.0%から改定)から減速。市場予想の+3.5%から上振れ。家計輸出が好調。

5月の総選挙を控えた財政刺激策が経済成長を下支え。低金利も経済活動を下支えしましたが、中銀は6月に金融引き締めを開始しており、年内は景気減速の継続が見込まれています。

令和6年1月4日 ベトナム10-12月期GDP

52052

おはようございます。ベトナムの10-12月期GDPは、加速しました。

1. インフレ率は加速

まず、インフレ率を見ておきましょう。ベトナム統計局が12月29日に発表した12月の消費者物価指数(CPI)上昇率は+3.58%、前月の+3.45%から加速(図表1参照)。

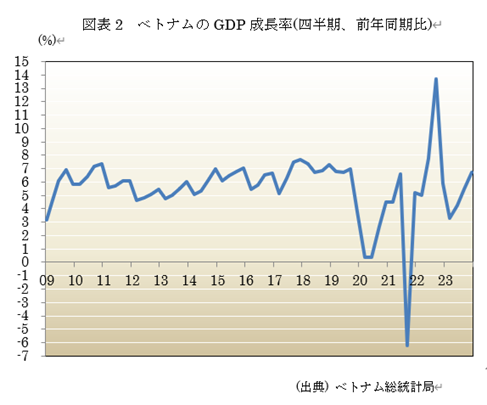

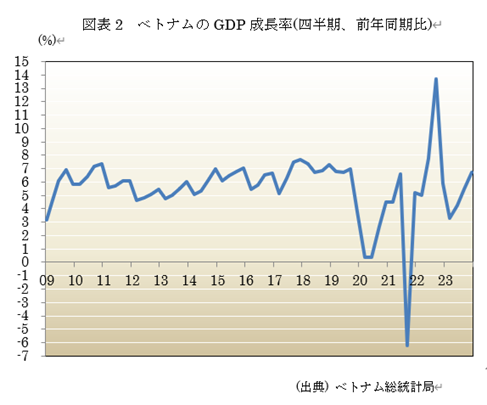

2. 10-12月のGDP成長率は+6.72%に減速

一方、ベトナム統計総局は12月29日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+6.72%になったと発表(推計、図表2参照)。7-9期の+5.47%(修正値)から加速。市場予想の+6%から上振れ。

23年の年間GDPは前年比+5.05%と、予想の+4.7%から上振れ。

輸出額がGDPとほぼ同規模のベトナムでは、景気抑制的な金利政策による世界的な需要絵低迷から回復の兆しを示唆。四半期輸出が5四半期ぶりに伸びて、年末に向けて小売売上高の強まりが国内の消費者需要回復を示唆。

令和6年1月3日 2024年びっくり予想

52052

おはようございます。2024年びっくり予想を考えてみました。

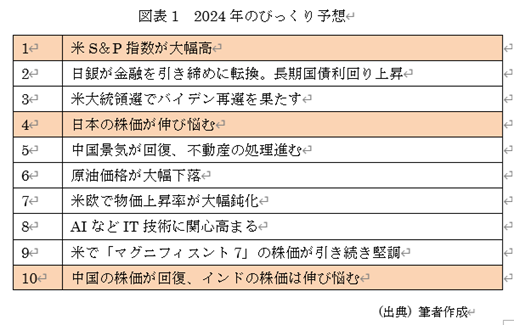

1. 「びっくり予想」をしていたウィーン氏死去

毎年恒例の「びっくり10大予想」を年明けに発表し、ウォール街で最も影響力のある発言者の1人として知れられていた、市場ストラテジスト、バイロン・ウィーン氏が昨年10月25日に死去。90歳。

同氏はブラックストーンで過去14年間勤務し、直近ではプライベート・ウェルス・ソリューションズで勤務。同社の投資家のために市場予想を行っていました。

「2023年の10大びっくり予想」では、「24年の大統領選で有力な新顔が登場」「FRBは金融緩和への転換を棚上げ」「マイルドな景気後退へ」などを提示していました。

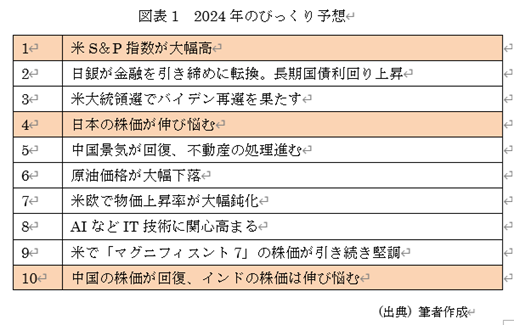

2. 2024年びっくり予想

同氏の遺志を継いで、というわけではありませんが、2024年の予想を私なりに考えてみました。多少の願望も含みますが。

昨年には、世界的に株価は一般に堅調となりましたが、特に日本の株価が堅調。また、米国では、アップル、マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾン、エヌビディア、テスラの、いわゆる「マグニフィスント7」と呼ばれるIT大手の株価が堅調。来年も引き続き米IT銘柄が相場を牽引する可能性があります。

また、昨年には中国の不動産市況が悪化。成長率も低下傾向にあり、世界の投資家は中国の株への投資比率が引下げ、成長率の高いインドに振り向ける動きを続けました。只、中国の評判があまりにも低下しており、来年あたりは株価が反発する可能性もあります。

令和6年1月2日 中国12月PMI

52052

おはようございます。12月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。

1. 12月製造業PMIは前月から低下

中国国家統計局が31日発表した12月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.0と、前月から▲0.4ポイント低下。景気の好調不調の分かれ目である50を3カ月連続で割り込みました。市場予想の49.5から下振れ。当局の追加景気支援の必要性を示唆。

同統計局は、「現在の外部環境は一段と複雑で厳しく、不透明になっている。海外受注の減少や国内の有効需要不足が、直面している主な問題だと、一部の調査対象企業は回答した」としました。

構成指数の新規受注は48.7で、3カ月連続で低下。外需も引き続き弱く、新規輸出受注指数は45.8で9か月連続縮小。

2. 非製造業PMIは上昇

一方、同日に発表されたサービス業などの非製造業の景況感指数は50.4と前月の50.2からやや上昇。市場予想は50.5。政府主導のインフラ投資がここ数か月で加速。建設セクターの拡大が下支え。一方、サービス活動を示唆する指数は49.3と、11月に同水準。

12月のPMIは、中国の景気回復ペースがここ数か月で鈍化していることを示唆。当局は2024年も景気を重視する姿勢を示しており、財政・金融当局には、今後景気対策を講じるよう、圧力が高まると予想されます。数か月で加速。建設セクターの拡大が下支え。一方、サービス活動を示唆する指数は49.3と、11月に同水準。

令和5年12月31日 今年を振り返って(5) 生成AI

52052

おはようございます。今年を振り返ってみましょう。今回は生成AIについて。

1. 生成AIに注目集まる

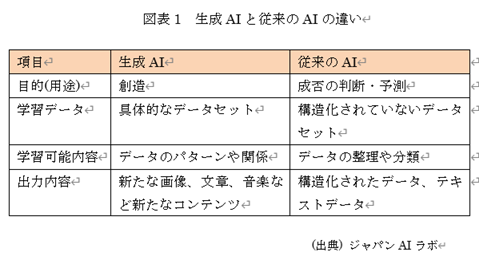

今年話題になった新技術の1つが生成AI(人口知能)です。生成AIについては、12月12日に開催したYKKセミナーでも取り上げ、今後重要な技術となるとご説明しました。

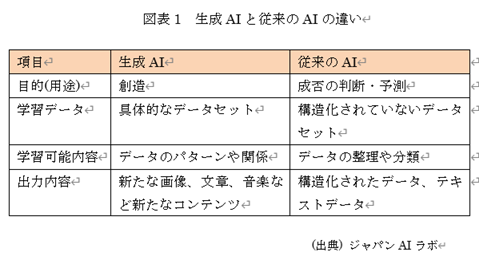

では、生成AIは従来のAIとどのように違っているのでしょうか。両者の違いについて、ジャパンAIラボでは以下の通り説明しています。

2. ChatGPTが登場

生成AIの代表的なものとしてChatGPTが登場してから、11月で1年を迎えました。これを開発してOpenAIは当初、重要度の低いサービスと位置付けていました。しかし、同社の技術は今後の人類の運命を変える可能性を秘めていると見做されています。

当社の画期的な言語モデル(LLM)は、どんな人からの質問にも回答できるように作られています。その回答は必ずしも正しいものではありませんが、新技術の中でも最も注目されるものの1つとなりました。

大きな特徴の1つは、誰でも簡単に質問することができ、プログラミングも不要。かなり広範な領域に回答することができ、今後は新たな画像、音楽、演劇の台本作成などに威力を発揮することとなると予想されます。

今後は同社の技術などを利用できる人、学びなおしにより対応できる人、対応できずに脱落する人、あるいは産業の優劣が鮮明となると予想されます。

今後人口知能が発達すると、それに使用する半導体の需要が増加することとなります。既に半導体大手のエヌヴィディア(nvda)の株価はここ1年で大きく上昇。利益も急速に拡大しています。同社をはじめとする新たなテクノロジーの会社の株価が、今後も大きく変われる可能性があります。

令和5年12月30日 今年を振り返って(4) 大幅な円安が進行

52052

おはようございます。今回は為替の動向について。

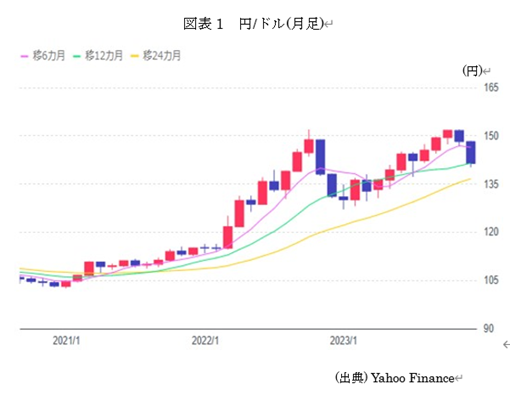

1. 2023年に大幅円安

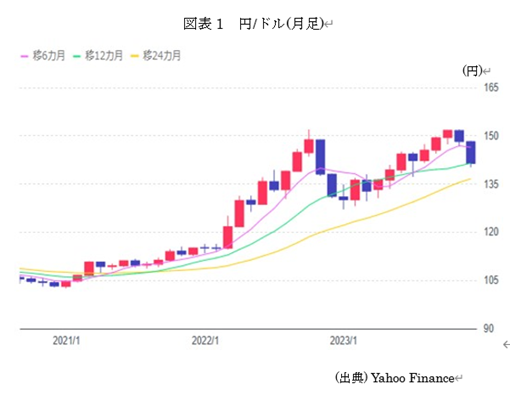

まず、ドル/円の長期的な動きを見ましょう。円はドルに対して、2021年1月には104円程度の水準でしたが、22年10月には同151円台まで買われました(図表1参照)。その後は円が買い戻されて、2023年1月20日129.57円迄上昇。その後は大幅に円安が進行して、10月には同151円台を付けました。

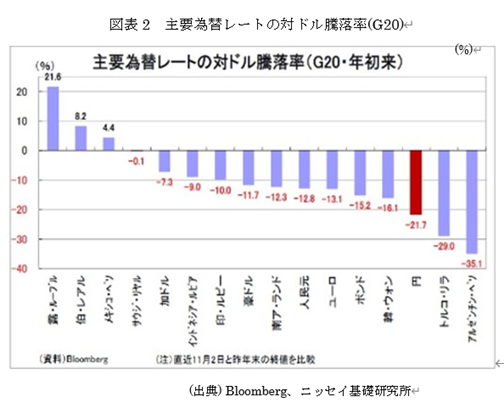

2. 今年11月初めまでの円の騰落率

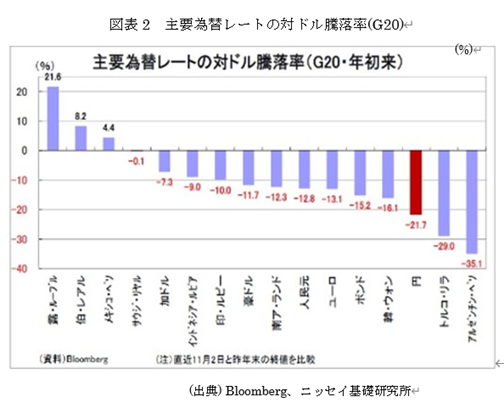

今年の動きとしては、年初から10月までは大幅な円安、その後は円高への若干の揺り戻しとなりました。年間を通じては、大幅な円安であると言えます(図表2参照)。

ニッセイ基礎研究所のデータによると、昨年末と今年11月2日との比較では、ロシア・ルーブル、ブラジル・レアルなどが対ドルで上昇したのに対して、円は▲21.7%の大幅下落。トルコ・リラが▲29.0%、アルゼンチンが▲35.1%となっているものの、ユーロなどと比較して、円の下落ぶりが際立っています。

3. 円安の要因

このように、カナダ・ドル、ユーロ、ポンドなど主要な通貨と比較して、円の下落が際立っています。

要因としてはまず、日米の金利差があります。米国、またEC(欧州)が日本に先駆けて利上げを行い、日本の日銀はようやく長期金利の上昇を緩やかに容認した程度。日米の金利差である程度説明がつきます。

只、図表1の通り、円は対ドルで、また主要な通貨に対して長期的に下落傾向にあります。つまり、日本企業の競争力低下が根本的な原因であると言えます。

労働生産性はOECD(経済協力開発機構)38国中30位に転落。日本企業のROE(自己資本利益率)は8%程度であり、米国の20%程度に比較して、かなり劣っています。

日本は、嘗ては輸出立国などと称していましたが、今や主要な輸出産業は自動車のみ。それも、今年は中国がトップになりそうです。

日本の衰退はいかんともしがたく、まさに「衰退途上国」になったと言えます。

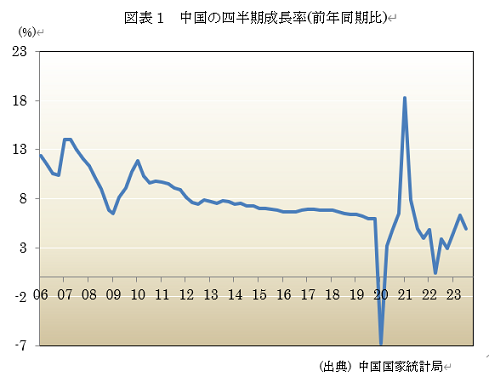

令和5年12月28日 今年を振り返って(3) 中国経済が変調

52052

おはようございます。今年を振り返ってみましょう。今回は中国経済の動向について。

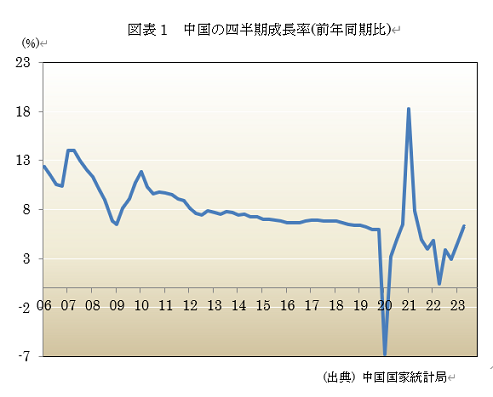

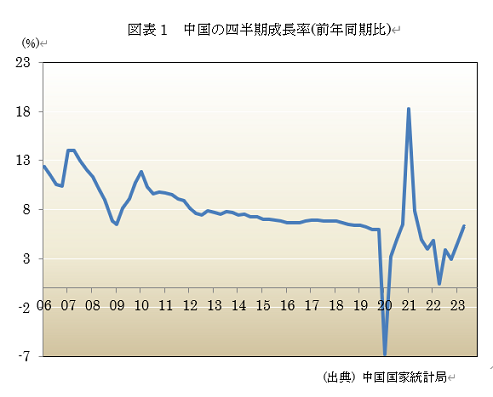

1. 7-9月期GDP+4.9%v

中国の国家統計局は10月17日に今年4-6期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+6.3%になったと発表(図表1参照)。4-6月期の+6.3%から減速。不動産市況が長引いており、新型コロナ・ウィルス禍からの景気回復の足枷となっています。

4-6月期には前年が上海のロックダウン(都市封鎖)により中国経済が混乱しており、その反動が加速の要因となっていました。7-9月期にはそのような影響が剥落しており、前期比では+1.3%と、前期の同+0.5%からは伸び率が加速。

中国経済を巡っては、当局の規制強化などにより、不動産市況が長期化。不動産大手の中国恒大集団などの業績が悪化。不動産開発は減速が継続。

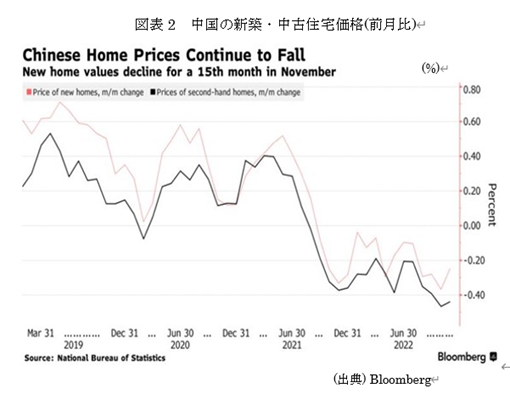

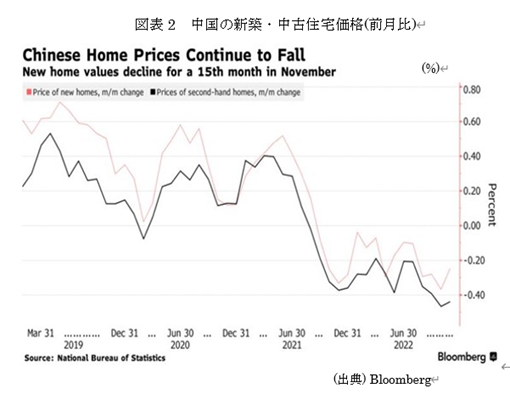

2. 70都市新築住宅価格が下落

一方、同統計局が12月15日発表した主要70都市

対象とするデータによると、11月の新築住宅価格は、前月比▲0.25%の下落。10月は▲0.37%の下落。

11月の中古住宅価格は▲0.44%。10月は▲0.47%。

統計局のデータを基にブルームバーグが算出したところによると、11月の居住用不動産販売額は前年同月比▲31.1%の8700憶元(約16兆9400億円)。1-11月では、前年同期比▲28.4%の10兆4200億元。

1-11月の不動産開発投資は、前年同期比▲9.8%。

3. 不動産大手の経営難

一方、経営再建中の中国不動産大手、中国恒大集団の本土部のん、恒大地集団は9月25日、40億元(約815億円)の元本と利息の支払いをりどうしませんでした。中国不動産危機の震源である同社への不安が増大。

他方、世界の主要な金融機関で作る国際的な委員会は、中国の不動産大手「碧桂園」の一部のドル建ての債券について、デフォルト(債務不履行)が生じたとの判断を下しました。業界最大手がデフォルトに陥ったとの判断が下されたことにより、中国の不動産市況は一段を悪化すると予想されています。v

4. 日本化が進展か

嘗て日本では、銀行による不動産融資規制、それに伴う不動産価格下落、株価の下落により、いわゆる「バブルの崩壊」が起きました。

中国においても現在、不動産不況が続いており、株価も低迷。少子高齢化により、労働力が不足。大卒者の増大により、若年層の失業率が上昇。中国も嘗ての日本と同様の道を進むとの見方もあります。

日本では、日銀あるいは政府の対応のまずさが、停滞の長期化を招いたとの見方もあります。習近平政権の対応力が問われています。

令和5年12月27日 今年を振り返って(2) 金利

52052

おはようございます。今年を振り返ってみましょう。今回は金利について

1. 米FRBが利上げ停止

米FRB(連邦準備理事会)は金融政策を決定する会合(FOMC)を開催。13日に、インフレが落ち着く傾向となっていることにより、3会合連続で利上げを見送りました。又、参加者による政策金利見通しを示唆。来年、2024年いいは少なくとも3回の利下げが想定される内容となっています。

声明では、「経済活動の成長は力強いペースから減速。インフレは依然として高い水準だが、和らいでいる」として、景気減速とインフレ率鈍化に言及。

2. 新興国の一部で利下げ

一方、新興国の一部では、米欧に先駆け、中銀が利下げする動きを見せています。

ブラジル中央銀行12月13日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.75%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通り。次回以降の会合でも今回と同じ▲0.5%ポイントの追加利下げに動く見通しを示唆。

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りの展開を前提として、次回以降の会合について今回と同幅の追加利下げを政策委員会メンバーは全会一致で予想している」としました。

2. トルコ中銀が政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は12月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+2.5%ポイント引き上げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。引き上げは7か月連続で、引き上げ幅は市場の予想通り。政策金利は20年ぶりの高水準となりました。利上げ幅は前回から半分に縮小し、中銀は積極的な引き締めを「可能な限り早期に」終了するとの見通しを示唆。

同行は今回、「金融の引き締めは、ディスインフレ軌道を確立するために必要な水準にかなり近づいている」として、「引き締めサイクルをできるだけ早く完了させる」との見通しを示唆。さらに「引き締めは、持続可能な物価安定を確保するために必要な限り維持される」としました。

3. メキシコ中銀政策金利を据え置き

メキシコ銀行(中央銀行)は12月15日の金融政策決定会合で、政策金利を11.25%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで6会合連続。見通しは猶厳しいとしながら、インフレ抑制の進展はみられているとの認識を示唆。

同行は声明で、インフレ率を目標である+3%(±1%ポイント)に戻すために、政策金利を「当面」現状水準に維持する必要があると改めて表明。インフレ率は2025年第2四半期に目標水準に戻るとの予想を維持。

このように、ブラジルのように中銀が利下げする国もあれば、トルコ中銀のように利上げする国もあり、またメキシコ中銀のように金利を据え置く国もあります。

只、世界景気の鈍化により、新興国においては、総じて利下げの方向にあると言えます。

令和5年12月26日 今年を振り返って(1) 物価

52052

おはようございます。クリスマスですね。年末に差し掛かっており、今年を振り返ってみましょう。

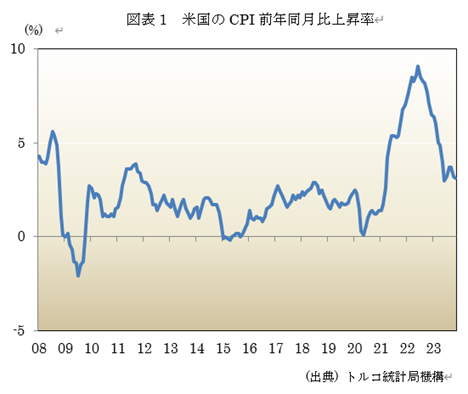

1. 米国でCPIが低下

2022年においては、ロシアが2月24日にウクライナに侵攻。その影響で原油、点何ガスなどの鉱物資源価格、また小麦など農産物価格が上昇。米国では消費者物価指数(CPI)が22年6月には前年同月比+9.1%まで跳ね上がりました(図表1参照)。その後は原油などの供給の安定化、穀物価格の安定などにより、米国のCPI上昇率は低下しました。

2022年12月の米国CPI上昇率は同+6.5%でしたが、2021年に入ってからも減速が続き、11月には同+3.1%まで鈍化。21年には全般的に物価は安定した動きとなりました。

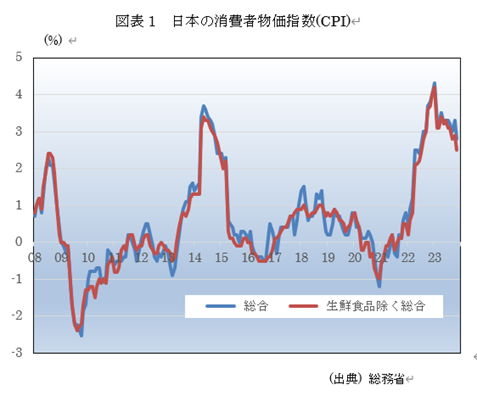

2. 日本のCPI上昇率が鈍化

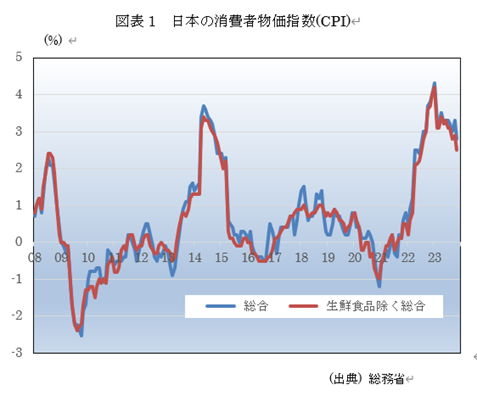

日本においても、米欧などと似た動きとなり、2022年にはCPI上昇率が加速(図表2参照)。只、企業による価格転嫁の遅れなどにより、「生鮮食品を除く総合」は23年1月に+4.2%のピークをつけて、その後鈍化。

猶、11月には総合指数が+2.8%、生鮮食品を除く総合指数が+2.5%迄、鈍化しています。

更に、厚生労働省が8日発表した2023年10月の毎月勤労統計によると、実質賃金は前年比▲2.3%(速報)と、19か月連続で減少。物価高に賃金の上昇が追い付いていない状況が継続。

日本の実質賃金低下の問題については、また別の機会に詳しく述べたいと思います。

米欧日など先進国のほか、新興国においても物価上昇率は2023年には鈍化の傾向にありました。新興国においても、2022年の物価上昇、金利上昇から、2023年には物価上昇率鈍化、金利引き上げ中止、あるいは引下げへの転換が今年の大きな特徴であったと言えます。

令和5年12月24日 インドネシア中銀金利据え置き

52052

おはようございます。インドネシア中銀は、金利を据えました。

1. 11月CPI上昇率は加速

インドネシア中央統計局は12月1日に、11月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.86%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.7%から上振れ。前月の+2.56%から加速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は12月21日の理事会で、インフレ低下と通貨ルピアの下落圧力低下を受けて、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。

同行は会合後に発表した声明文で、金利を据え置いたことについて、前回発表時と同様に「世界的な不確実性の増大による影響からルピア相場を安定させる政策を強化するために、又、インフレ率を24年の物価目標である+1.5〜3.5%の範囲内に抑制するための先制的かつ前向きな措置だ」としました。

3.7-9期GDP+4.94%に減速

インドネシア中央統計局(BPS)は11月6日に、7-9月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+4.94%であると発表(図表3参照)。前期の+5.17%から低下。市場予想(同+5.03%)を下回りました。10期連続のプラス成長。

7−9月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が、成長率低下につながりました。

民間消費は前年同期比+5.06%と低下。政府消費支出は▲3.76%と、好調であった前期の▲10.57%からマイナスに転じました。純輸出は成長率寄与度が+0.24%となり、前期の▲0.10%ポイントから回復。只、財・サービス輸出は▲4.26%(前期は▲2.98%)と低迷。

令和5年12月23日 トルコ中銀利上げ

おはようございます。トルコ中銀が利上げしました。

1. 11月CPI上昇率加速

トルコ統計局が12月4日に発表した11月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+61.98%と、前月の+61.36%から伸び率が加速。予想の+63%から下振れ。

2. 政策金利を引き上げ

一方、トルコ中央銀行は12月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+2.5%ポイント引き上げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。引き上げは7か月連続で、引き上げ幅は市場の予想通り。政策金利は20年ぶりの高水準となりました。利上げ幅は前回から半分に縮小し、中銀は積極的な引き締めを「可能な限り早期に」終了するとの見通しを示唆。

同行は今回、「金融の引き締めは、ディスインフレ軌道を確立するために必要な水準にかなり近づいている」として、「引き締めサイクルをできるだけ早く完了させる」との見通しを示唆。さらに「引き締めは、持続可能な物価安定を確保するために必要な限り維持される」としました。

3. 4-6月期成長率+3.8%

他方、トルコ統計局が8月31日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.8 (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%(+4.0%から改定)から減速。市場予想の+3.5%から上振れ。家計輸出が好調。

5月の総選挙を控えた財政刺激策が経済成長を下支え。低金利も経済活動を下支えしましたが、中銀は6月に金融引き締めを開始しており、年内は景気減速の継続が見込まれています。

令和5年12月21日 中国11月貿易統計

おはようございます。11月の中国貿易統計で、輸出は増加に転じました。

1. 11月輸出は増加

中国税関総署が7日発表した11月の貿易統計によると、ドル換算で輸出は前年同月比+0.5%と、前月の▲6.4%から反発。一方、輸入は▲0.3%と、前月の+3%から反落。新型コロナ・ウィルスの感染が再拡大していた昨年を下回ったことにより、国内需要の停滞を改めて示唆。

比較の対象となる昨年11月には、新型コロナ・ウィするが再拡大して、厳しい行動制限が敷かれていました。輸入がそれを下回ったことにより、不動産素性の低迷の長期化などにより、国内需要が低迷していることを改めて浮き彫りにしました。

2. 貿易収支が改善

一方、11月の貿易収支は683.9億ドルの黒字となり、1年前の664.9億ドルからぞうか。前月の565.3億ドルからも増加しており、市場予想の580億ドルからも上振れ。

輸出は+0.5%と、市場予想の▲1.1%から上振れして、輸入は▲0.6%と、市場予想の+0.5%から下振れしたため。

令和5年12月19日 ブラジル中銀利下げ

おはようございます。ブラジルの中銀が利下げしました。

1. 政策金利を引き下げ

ブラジル中央銀行12月13の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.75%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通り。次回以降の会合でも今回と同じ▲0.5%ポイントの追加利下げに動く見通しを示唆。v

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りの展開を前提として、次回以降の会合について今回と同幅の追加利下げを政策委員会メンバーは全会一致で予想している」としました。

2. インフレ率が加速

一方、ブラジル地理統計院は12月12日に、10月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.68%と、前月の同+4.82%から伸び率は加速(図表2参照)。市場予想の+4.7%にほぼ一致。

分野別では、輸送が+6.85%(10月は+7.44%)、輸送燃料が+7.93%(同+13.27%)と減速。一方、食品・飲料は+0.57%(同+0.48%)と加速し、公共料金は+4.92%(同n+4.95%)とやや減速。

3. 7-9月期GDPは+2.0%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は12月1日に、7-9月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.0%であったと発表(図表3参照)。11四半期連続でプラス成長。市場の+1.9%から上振れ。上方修正された前期の同+3.65%からは減速。

第3四半期のGDPは項目別では、農業が+8.8%と大きく伸びて、年前半の+20%に続き好調。トウモロコシ、サトウキビ、綿花、珈琲が堅調で、家畜も好調。公共料金が+7.3%、鉱業+7.2%で、建設の▲4.5%を相殺。一方、サービスは+1.85%と、金融及び不動産に支えられました。同国GDPはコロナ前の2019年10-2月期比で+7.2%の水準。

令和5年12月18日 メキシコ中銀政策金利据え置き

おはようございます。メキシコ中銀が政策金利を据え置きました。

1. 1. CPI上昇率は加速

メキシコ国立地理情報研究所は12月7日に、メキシコの11月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.32%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.26%から加速。市場予想の+4.4%から下振れ。

2. 7-9月期GDPは+3.3%に減速

メキシコ統計局は10月31日に、7-9月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+3.2%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.32%から上振れ。前期の同+3.6%に続き、10四半期連続で前年比増加。

中央銀行が引き締め気味の金融政策を取っているにもかかわらず景気拡大が続いており、同銀がタカ派的見通しを取る余地を残しました。

生産は第一次産業で+5.6%、第二次産業で+4.5%と、顕著に伸びたのに対して、崔三次産業では+2.5%と、緩やかな伸びとなりました。

3. 政策金利を据え置き

メキシコ銀行(中央銀行)は12月15日の金融政策決定会合で、政策金利を11.25%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで6会合連続。見通しは猶厳しいとしながら、インフレ抑制の進展はみられているとの認識を示唆。

同国は声明で、インフレ率を目標である+3%(±1%ポイント)に戻すために、政策金利を「当面」現状水準に維持する必要があると改めて表明。インフレ率は2025年第2四半期に目標水準に戻るとの予想を維持。

令和5年12月17日 中国11月鉱工業生産

おはようございます。中国11月の統計で、鉱工業生産伸び率が加速しました。

1. 鉱工業生産は加速

中国国家統計局が15日発表した11月の鉱工業生産は、前年同月比+6.6%と、前月の+4.6%から加速。市場予想の+5.6%から上振れして、2022年9月以来の高い伸び。

2. 10月小売売上高は加速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、11月の小売売上高は前年同期比10.1%と、前月の+7.6%から伸び率が加速。市場予想の12.5%から下振れ。

ジョーンズ・ラング・ラサールのチーフエコノミスト、ブルース・パン氏は「市場は成長刺激策が速やかに実を結ぶと期待していた。だが、景況感や政策波及の制約により、まだ目先の成長には効果的に反映されていない」としました。

3.1-11月固定資産投資減速

他方、国家統計局による同日発表の1-11月の固定資産投資は、前年同期比+2.9%。1-10月期の+2.9%から横這い。市場予想の+3.0%から下振れ。

これまで発表された11月のほかの経済指標は景気の勢いが鈍いことを示唆。貿易統計で輸出が6か月ぶりに増加に転じたものの、製造業者が持続不可能な値引きをしているためだとアナリストが指摘。輸入は予想外に減少。CPI(消費者物価指数))は過去3年で最も落ち込んでおり、PPI(生産者物価指数)も下落幅が拡大。

令和5年12月14日 アルゼンチン大統領に右派ミレイ氏就任

おはようございます。アルゼンチン大統領に右派ミレイ氏が就任しました。

1. 右派ミレイ氏が就任

アルゼンチンでは10日、自由主義を信奉するハビエル・ミレイ氏(53)が大統領に就任。新大統領は国民に向けた第一声で、財政再建とインフレ抑制に向けて痛みを伴う改革を行う決意を表明。

ミレイ氏は、歴代政権の放漫財政のせいで自身は「最悪の遺産」を引き継ぐ大統領になったとしました。国庫には「金がない」と主張。

同国は、過去数十年に亘って債務が累積するなど経済采井に失敗。その玉、年間インフレ率は+140%、貧困率は40%。

2. 中銀廃止などは影をひそめる

同紙は自分が大統領に就任したことは「ベルリンの壁崩壊」匹敵する歴史の転換点になると主張。経済立て直しの優位いつの方法は「ショック療法」妥当都市、「短期的には状況は悪化するが、その後は努力の果実が齎されるだろう」としました。

「無政府資本主義者」を自称するミレイ氏は、具体的にはGDP比5%相当の歳出削減策を示唆。他初めに閣僚の数を従来の18人から9人に半減。

只、議会内での党の勢力が少ないこともあり、選挙戦で提示した中銀の廃止、ドルの法定通貨化といった策は影をひそめています。

令和5年12月13日 インド準備銀行金利据え置き

おはようございます。インド準備銀行は、予想通り金利を据え置きました。

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が11月13日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+4.87%(図表1参照)。前月の+5.02%から減速。市場予想の+4.8%から上振れ。

2. 7-9月期成長率+6.6%に減速

続いて、インド統計局が30日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+7.6 %(図表2参照)。市場予想の+6.8%から上振れ。

予想を上回る上半期の継続的な政府支出、一部の民間投資の盛り返しなどを背景として、エコノミストは今年度の成長率予想を政府予想の+6.5%を上回る水準に引き上げています。

インドステイと銀行のチーフエコノミスト、サウムヤ・カンティ・ゴーシュ氏は「上半期の実質成長率が+7.7%であれば、年間の成長率は+7%前後になる」との見方を示唆。従来良い層の+6.7%から引き上げ。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は12月8日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを全員一致で決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで、5会合連続。

同行は今後の金融政策の姿勢について、6委員中5委員が前回会合時と同様に「引き続き、成長を支援しながら、インフレが徐々に物価目標に収束するように金融緩和の撤回に引き続き努力する」として、利上げサイクルの終了宣言は時期尚早として、一時休止の判断を示唆。只、ジャヤマント・ヴァルマ委員だけが今回の会合でも態度を保留。

令和5年12月11日 中国11月CPI

おはようございます。中国の11月CPIは、横▲0.5下落しました。

1. 11月CPI2カ月連続で下落

中国では国家統計局が9日に、11消費者物価指数(CPI)が、前年同月比▲0.5%なったと発表。市場予想の▲0.2%から上振れ。9月の▲0.2%から2カ月連続のマイナス。

中国の食肉司法の6割を占める豚肉の価格下落が拡大。自動車など耐久財も下落。

食品は▲4.2%。このうち豚肉▲31.8%下落となり、10月の▲30.1%から下落幅が拡大。食用湯や卵も下落。

2. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、11月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲3.0%と、前月の同▲2.6%から下落幅が拡大。PPI下落は14か月連続。市場予想は▲2.8%でした。

世界の多くの中銀がインフレ抑制に注力している現状とは対照的に、同国は今年大部分に亘って物価下落を経験。エコノミストの予想では、住宅不況が需要と価格を抑制しており、デフレリスクは24年迄続く見通し。

令和5年12月10日 米11月雇用統計

おはようございます。米国の10月の雇用統計で、雇用者数が+15万人増加しました。

1. 雇用者数は市場予想上回る

米労働省が10月の雇用統計を8日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+19万9人。市場予想の+19万人を上回りました。長く過熱が続いてきた米労働市場では、雇用が勢いを失いつつあります。

失業率は3.7%。市場では概ね前月と同じ3.9%を予想。4月に3.4%と半世紀ぶりの低水準に低下してから、緩やかな上昇基調にありました。

2. 賃金の伸びは予想通り

一方、平均需給の伸び率は市場の予想通り前年同月比+4.0%。前月比は+0.4%で、10月の+0.2%から加速。

11月の地区連銀経済報告(ベージュブック)では、「製品の需要が落ちて、一部企業がレイオフ(一時解雇)に踏み切っている」としました。ラストベルト(錆びた地帯)を管轄するクリーブランド連銀は、製造業の弱さを指摘。

令和5年12月9日 マレーシア7-9月期GDP

おはようございます。マレーシア7-9月期GDPは、加速しました。

マレーシア中銀が、政策金利を据え置きました。

1. CPI上昇率は鈍化

マレーシア統計庁は11月24日に、10月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.8%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+1.9%から減速。市場予想の+1.9%から下振れ。

2. 2. 7-9期成長率は+2.9%に加速

マレーシア中銀は11月17日に、7-9月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+3.3%になったと発表(図表2参照)。前期の同+5.3%(実績値)から横這い。市場予想の+3%を上回りました(図表1)。

需要項目別では、民間消費が前年同期比+4.6%と前期の+4.3%から小幅加速。政府消費は同+5.8%と、前期の同+3.8%から加速。総固定資本形成は+5.1%と、前期同+5.5%から鈍化。

3. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行11月2日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは3会合連続で、市場予想通り。東南アジア諸国中銀がタカ派的姿勢を維持する中、物価上昇圧力の鈍化により、利上げを見送り。

中銀は声明で、「24年もインフレ率は穏やかだろう」と予測。「金融政策委員会は金融政策姿勢が物価安定化で、持続可能な経済成長に引き続き寄与することを確実にする」としました。

令和5年12月7日 インド7-9月期GDP

おはようございます。 インド7-9月期GDP成長率は、予想を上回りました。

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が11月13日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+4.87%(図表1参照)。前月の+5.02%から減速。市場予想の+4.8%から上振れ。

2. 7-9月期成長率+6.6%に減速

続いて、インド統計局が30日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+7.6 %(図表2参照)。市場予想の+6.8%から上振れ。

予想を上回る上半期の継続的な政府支出、一部の民間投資の盛り返しなどを背景として、エコノミストは今年度の成長率予想を政府予想の+6.5%を上回る水準に引き上げています。

インドステイと銀行のチーフエコノミスト、サウムヤ・カンティ・ゴーシュ氏は「上半期の実質成長率が+7.7%であれば、年間の成長率は+7%前後になる」との見方を示唆。従来良い層の+6.7%から引き上げ。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は10月6日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを全員一致で決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで、4会合連続。5人の委員が、「緩和策の巻き戻し」という比較的タカ派の姿勢の継続に賛成。

ダス総裁は「現時点で必要なのは警戒を怠らず、自己満足に陥る余地を与えないことだ」と指摘。高インフレは依然として「安定と持続的な成長に対する大きなリスク」だとしました。

令和5年12月6日 トルコ7-9月期GDP

おはようございます。トルコ7-9月期GDPは+5.9%に加速しました。

1. 11月CPI上昇率加速v