Report

第746回 中国4-6月期GDP振るわず

第745回 中国富裕層の出国が増加

第744回 ベトナム4-6月期GDP堅調

第743回 チリ経済の見通し

第742回 ロシア経済堅調

第741回 ブラジル1-3月期GDP予想通り

第740回 インド1-3月期GDP好調

第739回 タイ1-3月期GDP停滞

第738回 マレーシア1-3月期GDP堅調

第737回 フィリピン経済堅調

第736回 インドネシア1-3月期堅調

第735回 南ア民主化30年

第734回 IMF世界経済見通し

第733回 中東での紛争が拡大

第732回 ロシア3、4四半期GDP改定

第731回 メキシコ経済頭打ちの様相

第731回 タイ経済停滞

第730回 ブラジル経済不調

第729回 インド経済好調持続

第728回 中国経済が低迷

第727回 マレーシア経済減速

第726回 フィリピン経済減速

第725回 インドネシア2023年成長率鈍化

第724回 もしトラに備えよう

第723回 世界で紛争が多発

第722回 中国10-12月期GDP回復するも先行きに不透明感

第721回 世界銀行が世界経済見通しを下方修正

第720回 米中対立が継続か

第719回 新興国経済を振り返る

第718回 ブラジル経済減速

第717回 インド経済好調継続

第716回 トルコ経済に不透明感

第715回 中国経済は衰退するか

第714回 タイ経済減速

第713回 アルゼンチン大統領選が過熱

第712回 イスラエルとハマスの戦闘が継続

第711回 メキシコ経済堅調

第710回 インドネシア、景気底入れが継続

第709回 中国経済が鈍化

第708回 IMFが世界経済見通しを下方修正

第707回 フィリピン経済が減速

第706回 トルコ経済不透明感強まる

第707回 フィリピン経済が減速

第706回 トルコ経済不透明感強まる

第705回 中国の日本化をどう考えるべきか

第704回 インド景気好調を持続

第703回 ブラジル経済減速

第702回 マレーシア経済減速

第701回 タイ経済鈍化

第700回 ロシア経済混迷

第699回 中国が日本化

第698回 世界各地で紛争が多発

第697回 IMFが世界経済見通しを引き上げ

第696回 チリ経済の展望

第695回 米中の対話と対立が継続

第694回 南アフリカ経済依然低迷

第693回 フィリピン経済減速

第692回 インド経済の存在感高まる

第691回 ブラジル経済加速

第690回 トルコ経済回復

第689回 新興国のインフレ率が低下

第688回 ロシア経済依然低迷

第687回 マレーシア経済鈍化

第686回 インドネシア経済好調持続

第685回 グローバルサウスとどう向き合うか

第684回 タイ経済足踏み

第683回 中国経済回復

第682回 IMFが世界経済見通しを引き下げ

第681回 メキシコ経済頭打ちか

第680回 米と中露の対立激化

第679回 南ア経済予断許さず

第678回 トルコ経済の減速

第677回 ブラジル景気減速

第676回 インド経済減速

第675回 インドネシア経済鈍化の見通し

第674回 フィリピン経済に減速懸念

第673回 マレーシア経済一部に不透明感

第672回 中国経済回復の兆し

第671回 2023年のびっくり予想

第670回 2023年の展望(3)新興国の見通し

第669回 2023年の展望(2)物価・金利をどう見るか

第668回 2023年の展望(1)ウクライナ紛争

第667回 今年の振り返り(3)新興国の動き

第666回 今年の振り返り(2)物価・金利が上昇

第665回 今年の振り返り(1)ウクライナ侵攻

第664回 インド経済堅調

第663回 新興国で金融引き締め相次ぐ

第662回 COP27大きな進展なし

第661回 トルコ経済に課題山積

第660回 メキシコ経済底堅い動き

第659回 ロシア経済長期的に停滞へ

第658回 メキシコ経済厳しさ増す

第657回 インドネシア景気の不透明感高まる

第656回 中国経済の課題(4) 少子高齢化の進展

第655回 中国経済の課題(3) 課題とリスク

第654回 中国経済の課題(2) 政経分離から政治中心へ

第653回 中国経済の課題(1) 経済の現状

第652回 ブラジル経済やや持ち直す

第651回 インド経済好調

金に注目しよう 令和6年7月26日

おはようございます。世界的に、金への注目度が高まっています。金とどのように向き合うべきでしょうか。

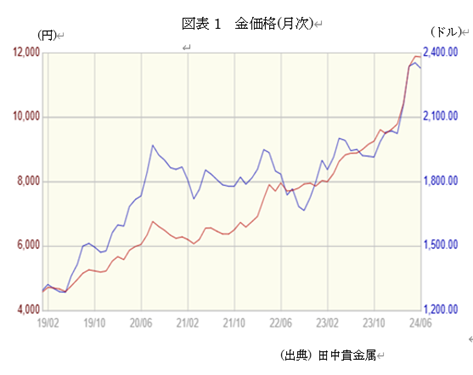

1. 金価格が堅調

まず、金価格の動きを見ておきましょう。日本の代表的な金取引業者の1つである田中貴金属によると、金の価格は過去5年間で堅調に推移(図表1参照)。同社参考価格は、2019年1月には4,566円/グラムでしたが、24年6月には11,859円/グラムに上昇。ドルベースでは、19年1月に1.291.75ドル/トロイオンスが、24年6月には同2.326.33ドルに上昇。

2. S&P500指数も堅調

一方、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数は、2019年1月1日の2,704から24年7月1日には5,555まで上昇(図表2参照)。金価格S&P500共に堅調に推移していますが、値動きが異なるため、金への投資は、分散投資として有効であると考えられます。

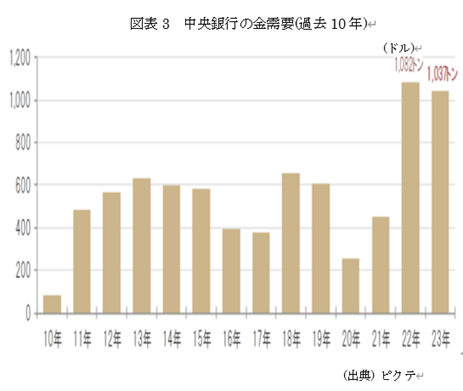

3. 中央銀行による金買いが継続

金価格情報の一因として、各国の中央銀行による買いの継続が挙げられます。ここで、資産運用大手の1つであるピクテ社の見解を見ましょう。

同社によると、金価格の変動要因は景気やインフレ、金利動向などに亘るとしています。商品としての側面からは需要と供給が価格に影響し、需要超過であれば価格の上昇要因、供給過剰であれば下落要因であるとしています。

更に、金に対する需要は宝飾品とテクノロジー(電子部品などの工業用品)、投資及び中央銀行に代表される公的部門に大きく分けられるとしています。

更に、ワールド・ゴールド・カウンシル(WGD)が発表して2023年の金需要のレポートでは、金の総需要の内訳において、中央銀行による金購入は年間で1,037トン。記録的な水準であった2022年に続き、2年連続で1,000トンを超える購入になったとしています(図表3参照)。

更に、中銀による金需要は2022年以降、インフレ圧力やロシアのウクライナ侵攻による地政学的な不確実性の高まりなどを背景として、中国やポーランドなどの新興国を中心に大きく増加したとしています。

4.中国の若者金に注目

他方、中国の若者の間では、金の人気が高まっています。中国の若者はTikTokなどを使用した金の情報を入手。スマートホンなどを使って値段、商品の上昇を集めています。あるインフルエンサーは金の配信を2万3000人ていどにおこない、コメント欄には「今天多少(本日はいくら)」などのコメントが記されました。

中国の若者は投資目的というよりは、ファッションの感覚が買うことが多いといわれます。ここ1-2年では、「金豆」がブーム。豆粒大の純金1グラムを瓶に入れるのが流行しています。

5.中国のドル離れも影響

更に、米中の対立が継続することにより、中国当局はドルへの対抗策として、金への投資を加速。中国人民銀行(中銀)の金保有量は2月には16か月連続で増加して、約2257トンに達しました。3月

には更に約5トン増加した、今や中国の外貨準備のうち、金が約4%を占めています。

アジア・ソサイエティー政策研究所の馬国南上級研究員は「金高騰と中国の官民双方の金現物保有の増加は、金ETFからの大量流出と一致した動きとみられる」としています。

ロシアはウクライナ侵攻後に、米欧から厳しい経済制裁を受けました。中国は嘗て、米国国債を多量に保有していましたが、現在はドル建て資産を減らす傾向にあります。米国のとロシア、中国のとの対立の激化により、新興国を中心として、今後も金への投資が増加する可能性があります。

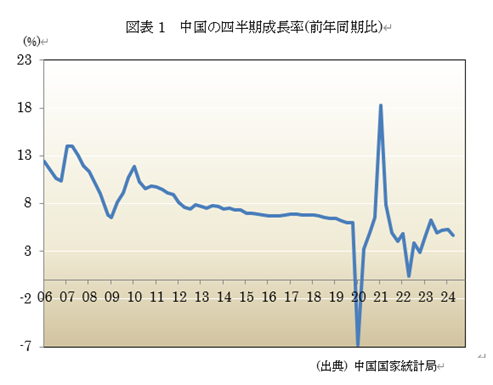

中国4-6月期GDP振るわず 令和6年7月19日

おはようございます。中国の4-6月GDPは減速しました。

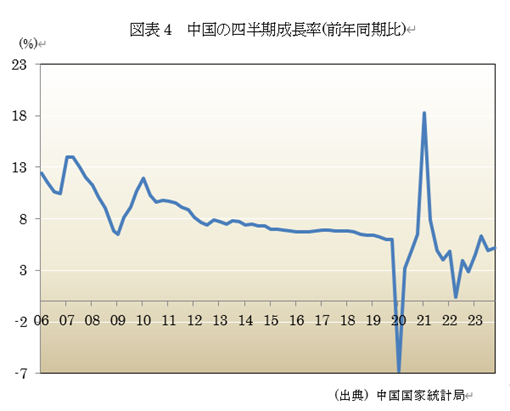

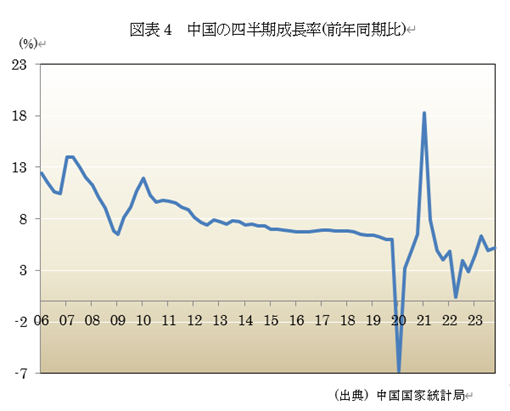

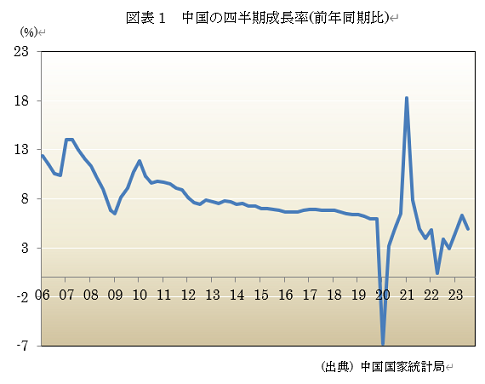

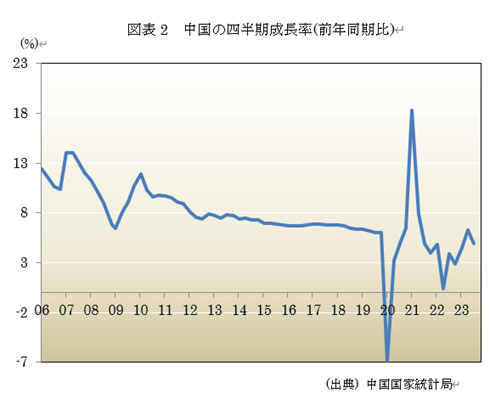

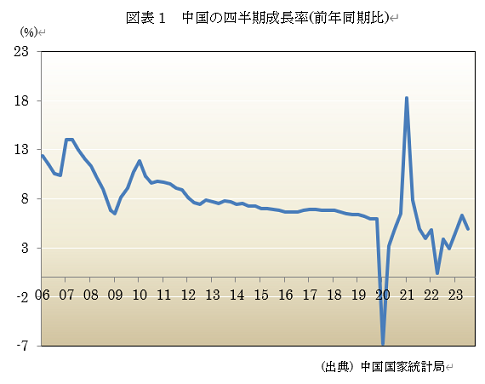

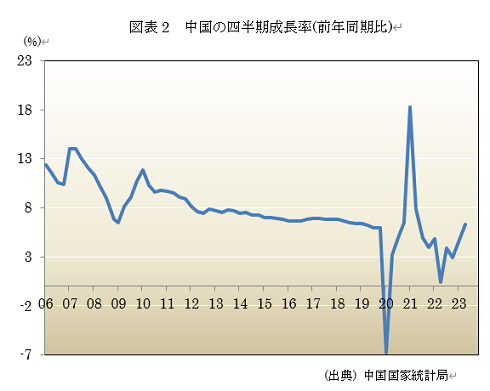

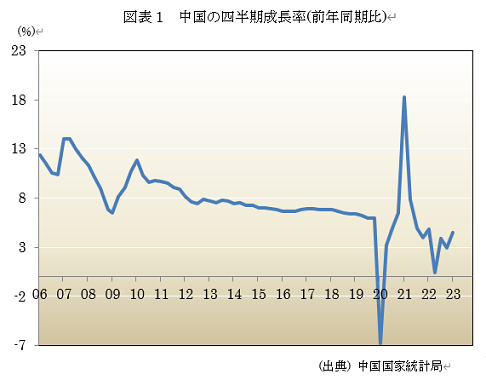

1. 4-6月期GDPは+5.2%

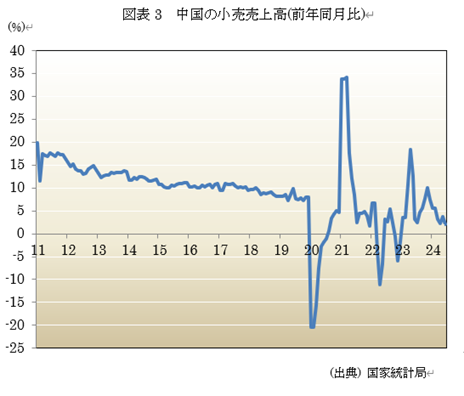

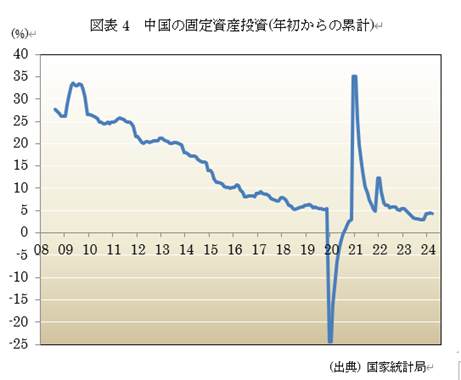

まず、同国のGDPを見ましょう。中国国家統計局が15日発表した4-6月期実質GDPは+4.7%。市場予想の+5.1%から下振れして、1-3月期の+5.3%から減速。生産や輸出が牽引したものの、消費が不振。季節調整済みの前期比は+0.7%と、前期の同+1.5%から鈍化。

前期比の伸び率を年率換算した成長率は+2.8%程度。生活実感に近いとされる名目GDPは、前年同期比+4.0%。1-3月期には同+4.2%。

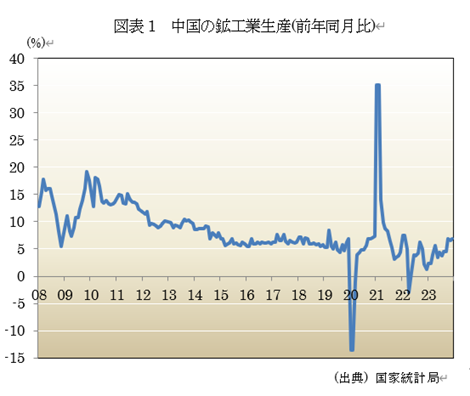

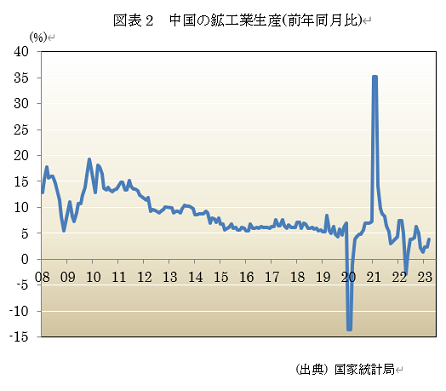

2. 鉱工業生産は減速

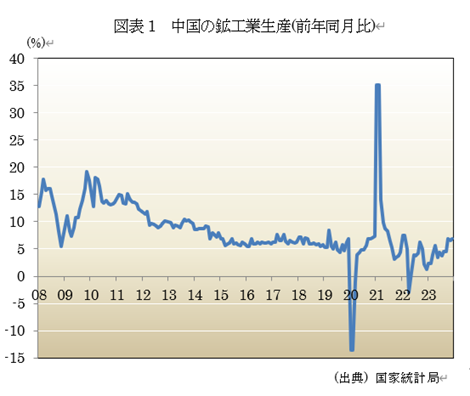

中国国家統計局が15日発表した6月の鉱工業生産は、前年同月比+5.3%と、5月の+5.6%から減速。市場予想の+5.0%から上振れ。製造業が5月の+6.0%から+5.5%に減速。

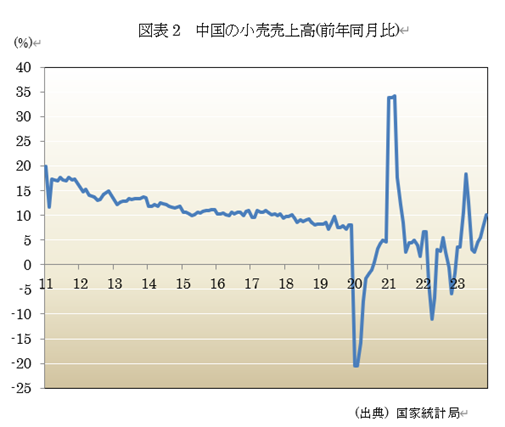

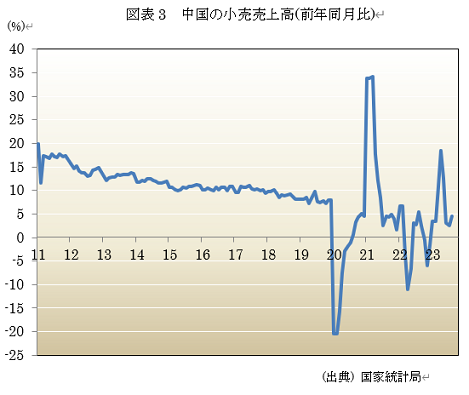

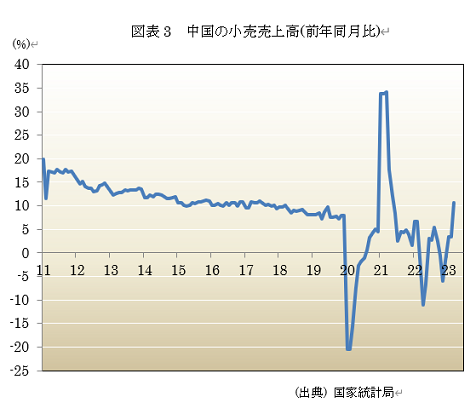

3. 6月小売売上高は加速

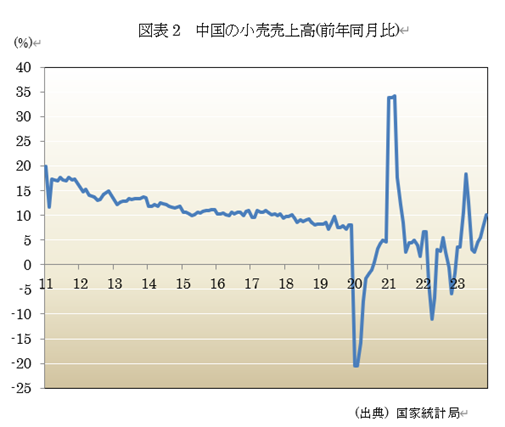

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、6月の小売売上高は前年同期比+2.0%と、前月の+3.7%から伸び率が鈍化。市場予想の3.3%から下ぶれ。

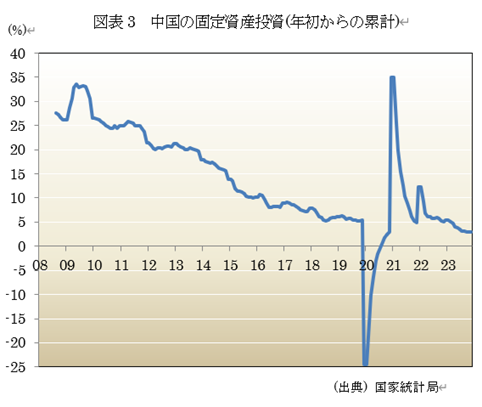

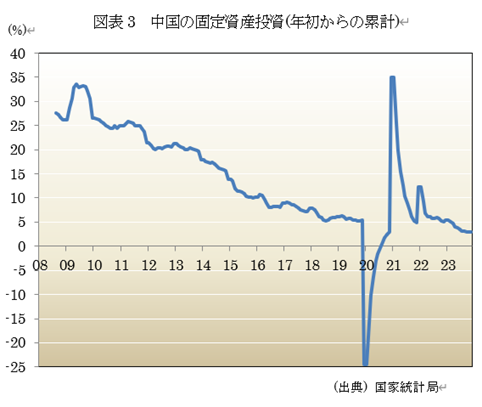

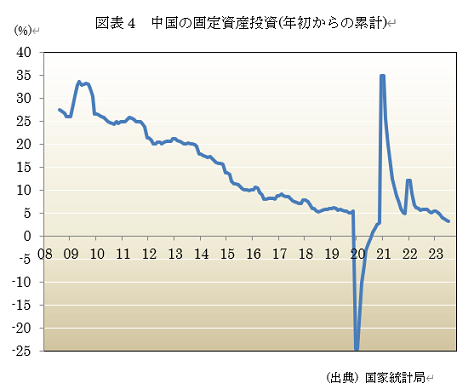

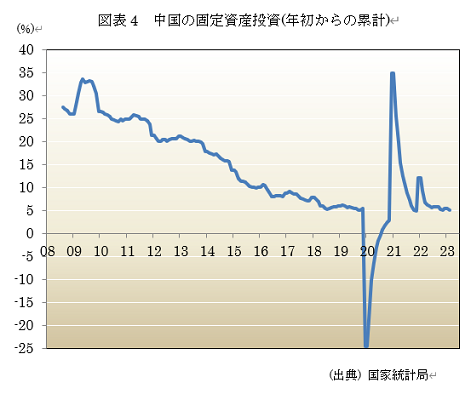

4. 1-6月固定資産投資減速

他方、国家統計局による同日発表の1-6月の固定資産投資は、前年同期比+3.9%。1-5月期の+4.0%から減速。市場予想と一致。

5. 定例会見開かず

統計局は同日、GDP発表後に恒例となっている記者会見を開催しませんでした。統計データをHP上のみで開示。理由は説明していないものの、中国共産党が15日から開催する党の重要会議である第20期中央委員会第3回全体会議(3中全)が影響した可能性があります。

4-6月期GDPに対しては、外需が押し上げ要因となったものの、不動産市況の低迷が継続し、消費の基調も弱いため、当局が景気に対して何らかの梃入れを迫られる可能性もあります。

6. 不動産の低迷が継続

中国の6月の新築住宅価格は約9年ぶりの大幅下落。不動産投資も減少。政府の支援策にもかかわらず、2021年から低迷する不動産部門の底入れは見えない状況。

国家統計局の統計に基づくロイターの計算では、6月は前年比▲4.5%。5月の同▲3.9%から下落率が拡大。前月比は5月と同じ▲0.7%。

統計全体として、6月の輸出は前年同月比+8.6%と堅調であったものの、それ以外の指標は総じて低調。今後も、景気減速が継続する可能性があります。

中国富裕層の出国が増加 令和6年7月12日

おはようございます。中国の富裕層の出国が増加しています。

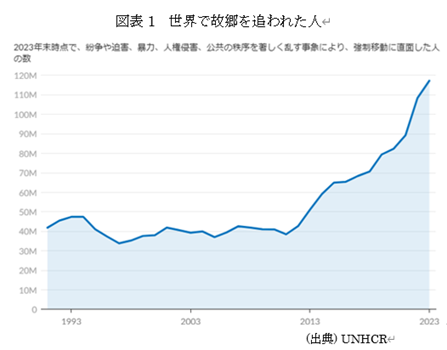

1. 世界で難民が増加

まず、世界全体での難民の数はどのように推移しているのでしょうか。国連のUNHCR(The UN Refugee Agency)によると、2023年末に世界で故郷を追われた人、即ち紛争や迫害、暴力、人権侵害、公共の秩序を著しく乱す事象により、強制移住に直面した人の数は1億1730万人におよんでいます。

このうち、難民が3160万人、パレスチナ難民が600万人、肥後希望者が690万人、国内避難民が6830万人であるとしています。

2. 中国から富裕層が脱出

一方、6月27日付のニューズウィークの記事によると、中国では「共同富裕」の名の下、勝ち組企業への締め付けが強まりソーシャルメディアにおける「金持ち自慢」も禁止され、祖国に見切りをつける富豪が続出している、としています。

同誌では、中国人富豪の移住先として一番人気があるのが米国であるとしています。富裕層移住のコンサルティング会社のヘンリー・アンド・パートナーズ(H&P)によると、今年中国から出ていく富裕層は1万5200人に上るとしています。

世界第2位の経済規模を誇る中国経済は、2023年年明けのゼロコロナ政策解除を契機として、緩やかな回復に向かい始めています。只、その後は不動産危機、地方政府が抱える巨額の債務、若年層の失業率の高さ、内需の伸び悩みと、八方ふさがりの状況が続くとしています。

3. 中国富裕層海外脱出の理由

従来、中国の富裕層の移住先として人気が高かったのはシンガポールでした。最近は米国、カナダの人気が高く、アラブ首長国連邦、日本なども好まれています。言論が自由であること、地政学的観点、税制面などが影響していると思われます。

海外への脱出の理由を考えてみると、まず、政府によるハイテク企業など民間企業への締め付け、国有企業の優遇があります。中国有数のIT企業であるアリババの創業者ジャック・マー氏も、一時中国を逃れて日本に滞在していました。アリババの金融子会社アントの上場が認められず、マー氏自身もCEOから退きました。

又、教育費が高いことが原因であるとして、塾を突然禁止するなど、高級酒であるマオタイなど高級なし好品への風当たりも強まっています。政治に不確定な要素が大きく、法律ではなく人による恣意的な統治が目立ちます。

更に、香港に対する締め付けの強化など、言論、出版、政治の自由度が低下。人権弁護士などへの締め付けの強化、少数民族に対する弾圧の高まりもみられます。

不動産市況の低迷も続き、若者の失業率も高止まり。成長率の低下も続いており、米中の政治的対立による貿易の低迷も続く見込み。経済的にもあまり明るい要素がありません。

一人っ子政策の影響で少子高齢化が急速に進展。「未富先老」が進展しており、国民の年金制度、福祉政策への不振も高まっています。このように多くの理由により、富裕層の国外脱出は今後も続くこととなりそうです。

ベトナム4-6月期GDP堅調 令和6年7月5日

おはようございます。ベトナムの4-6月期GDPは、加速し堅調でした。v

1. インフレ率はほぼ横這い

まず、インフレ率を見ておきましょう。ベトナム統計局が6月29日に発表した6月の消費者物価指数(CPI)上昇率は+4.34%、前月の+4.44%からほぼ横這い(図表1参照)。

2. 4-6月のGDP成長率は+6.93%に加速

一方、ベトナム統計総局は6月29日に、4-6月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+6.93%になりそうだと発表(推計、図表2参照)。1-3期の+5.87%(修正値)から加速。11四半期連続の増加。2022年第3四半期以来の高い伸び率。

輸出額が+12.5%と堅調な伸び。セクター別では、サービスが+7.06%(1-3月期には同+6.12%)、製造・建設が+8.29%(銅+6.28%)と堅調。一方、農業+3.34%(同+3.42%)と加速。

2024年上半期では+6.42%と、2020年以来2番目に高い伸び率。政府の成長率目標は+6〜6.5%であるものの、対外リスクがあるとみられます。

IMF(国際通貨基金)は+5.8%と予想。堅調な外需と根強いFDI(海外からの直接投資)が下支えするとしています。ミン首相は、最近、同国は政府目標達成のために柔軟な政策を取ると述べて、銀行貸し出しレートの引き下げ、手数料の引き下げ、公共支出拡大の可能性を示唆。

昨年の成長率は+5.05%と、政府目標の+6.5%を下回りました。

3. 株価

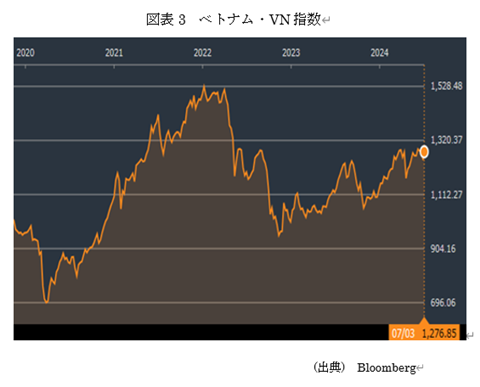

ここで、ベトナムの株価の動きを見ましょう。

代表的な株価指数の1つであるVN指数は、2022年3月にコロナ禍により大幅下落(図表3参照)。その後は世界経済の回復などにより、回復。米FRB(連邦準備理事会)による利上げ何度により、2022年初旬以降は下落。2024年にはいってからはやや持ち直しています。

5. 課題とリスク

ベトナム経済は、米中の政治的対立により、恩恵をうけてきました。生産拠点として海外からの直接投資が拡大してきました。只、共産党内の派閥争いの激化により、政治的に不安定になるリスクがあります。ただし、ここ数年は海外からの直接投資が拡大して景気を下支えしてきました。

外部環境もあり、4-6月期GDPは前年比+6.93%と加速。年前半の成長率も+6.4%と、政府目標の範囲内で推移。堅調な輸出を背景として製造業の生産が拡大。只、インフレ再燃にいより家計消費など内需は頭打ちの傾向。異常気象などにより前期には下振れした農林漁業は底入れ。幅広い分野で景気底入れを示唆する指標が見られます。

昨年後半以降の生活必需品の物価上昇と共に、足下では米ドル上昇による通貨ドンの下落により、インフレは中銀の目標近辺に加速。今後はらニーニョ現象による食料インフレも懸念されます。米大統領選が海外からの投資に影響を及ぼす可能性もあり、外部環境にも注意を払う必要があると言えます。

チリ経済の見通し 令和6年6月28日

おはようございます。チリ経済の見通しをみましょう。

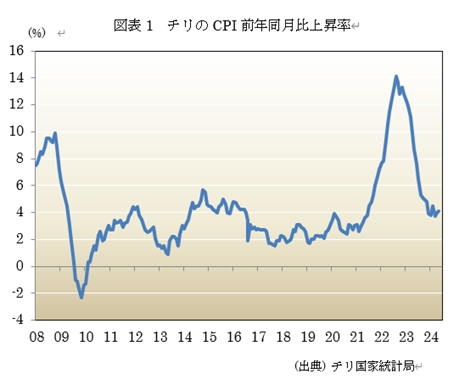

1. 5月CPI上昇率加速

まず、経済指標を見ましょう。チリ統計局が6月7日に発表した5月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+4.1%となり、前月の+4.0%から加速(図表1参照)。

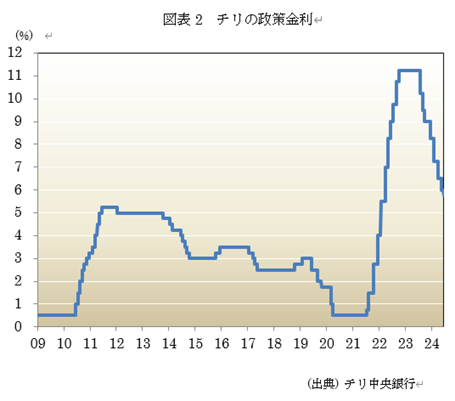

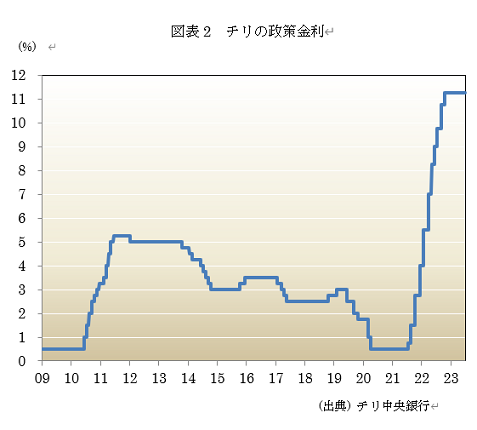

2. 政策金利を引下げ

一方、チリ中央銀行は、6月18日に、政策金利を▲0.25%ポイント引き下げて5.75%にすることを決定(図表2参照)。引き下げは市場の予想通り。同行は、同国の経済活動はリバウンドしており、労働市場は引き続き安定しており、失業率は4月末に8.5%であるとしました。

ビジネスと家計の期待値は改善しているものの、猶悲観的であるとしました。同行委員会は、インフレがメインシナリオ通りになれば、本年に予定されている利下げは9月初旬までに終了することになるだろうと予測。

3. 1-3月期成長率+2.3%

チリ中銀の発表(5月20日)によると、24年1-3月期の同国のGDP成長率は+2.3%と、前期の+0.4%から大幅に加速。市場予想の+2.5%からは下振れ。内需の拡大と堅調な純輸出に下支えされ、2022年第2四半期以来の伸びとなりました。

内需では、投資と消費が共に加速。投資(+4.7%)は在庫投資の影響を受けました。対照的に、固定資産投資は▲+.1%と落ち込み、機械と設備が特に落ち込みました。

一方、家計消費は+0.6%、政府支出は+4.3%の伸び。貿易面では、財とサービスの輸出が+3.2%、他方輸入は+1.6%。

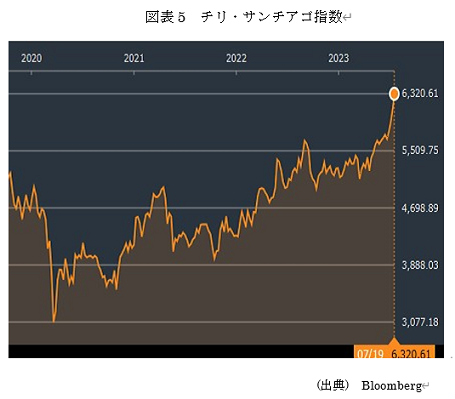

4. 為替と株価

ここで、チリの株価及び為替の動きを見ましょう。チリの通貨であるチリ・ペソは同価格に連動する傾向にあります。2022年には8月から10月にかけてやや軟調に推移して、その後は対ドルで上昇(図表4参照)。通貨ペソは2023年7月以降にはやや軟調に推移。24年6月には1ドルル=960ペソ近辺での取引。

株価については、代表的な株価指数の1つであるサンチアゴ指数は、2022年3月にコロナ禍により大幅下落(図表5参照)。その後は世界経済の回復などにより、回復。2022年以降も上昇を継続。

5. 課題とリスク

チリでは一昨年の大統領選で左派のボリッチう氏が当選。中南米に広がる「ピンクの潮流」を同国でも体現。コロナ禍に際しては、ワクチン接種を追い風として早期に経済活動の正常化が進んだものの、物価上昇と金利上昇に銅価格低迷も加わって、昨年は3四半期連続のマイナス成長に陥りました。

一昨年以降亢進したインフレ率は、昨年9月をピークとして鈍化傾向にあります。中銀は昨年12月に利上げを休止。中銀はインフレ率鈍化が想定よりも遅れることを警戒。物価動向次第では、再利上げの可能性もあります。

今年12月には新憲法案の国民投票が実施されるなど、憲法改正は仕切り直しとなっています。世間後退から1年が経過して、中道派を意識した軌道修正を迫られています。足下の外貨準備高は不十分であり、政治、経済共に困難な状況が継続するものと予想されます。

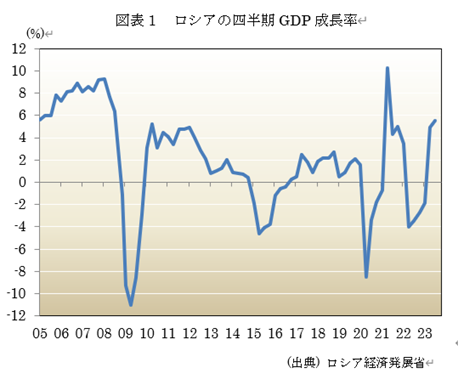

ロシア経済堅調 令和6年6月21日

おはようございます。ロシアの1-3月期GDP成長率は堅調でした。

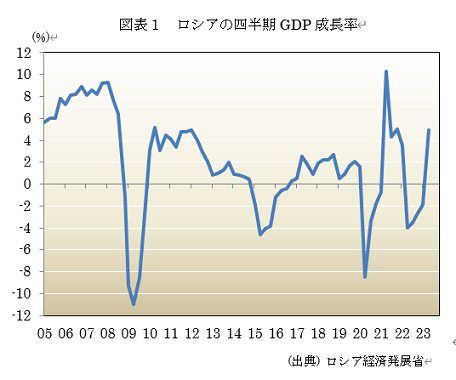

1. 1-3月期成長率は+5.4%

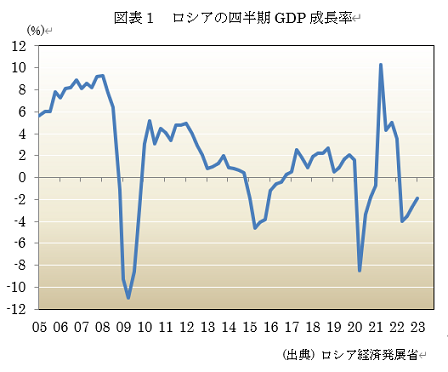

ロシア連邦統計局は5月17日、1-3月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+5.4%になったと発表(速報値)。10-12月期の+4.9%(確報値)から加速。伸び率は4四半期連続でプラス成長。エコノミストは、巨額の軍事費が一時的に経済を浮揚さとしています。

おととしに開始されてロシアによるウクライナへの軍事進攻で、欧米諸国は同国に経済制裁を科して、この影響により一昨年のロシアのGDPは▲1.2%のマイナス成長となりました。昨年には+3.6%のプラス成長に転じました。

この背景について、米コーネル大学のモルダー教授は「プーチン大統領は侵攻以来、50万人もの労働者が軍需産業に関わったと主張。彼らがより多くの収入を得ることで、国内経済に波及する効果がある」として、戦時経済特有の巨額の軍事費が一時的に経済を浮揚させたと分析。

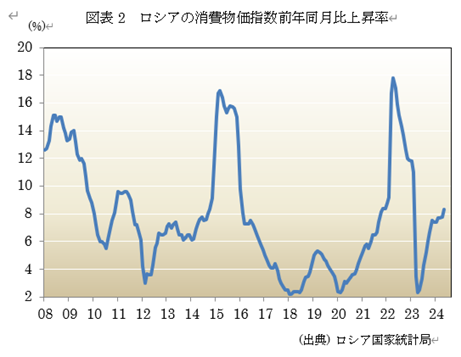

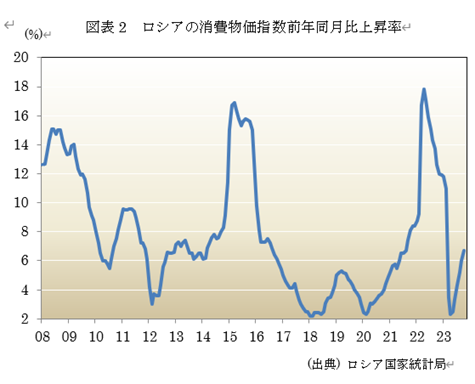

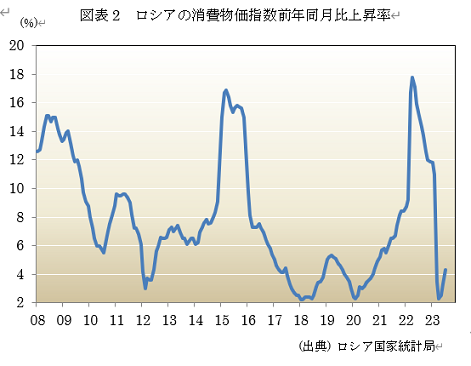

2. インフレ率が加速

国家統計局から6月17日発表された5月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+8.3%と、伸び率は前月の+7.7%から加速(図表2参照)。

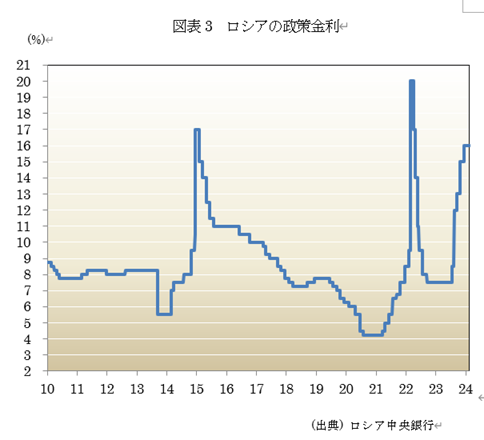

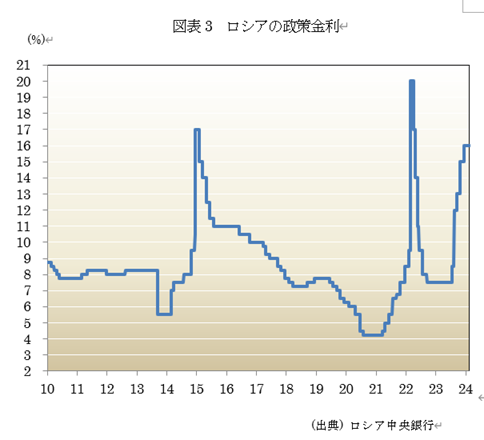

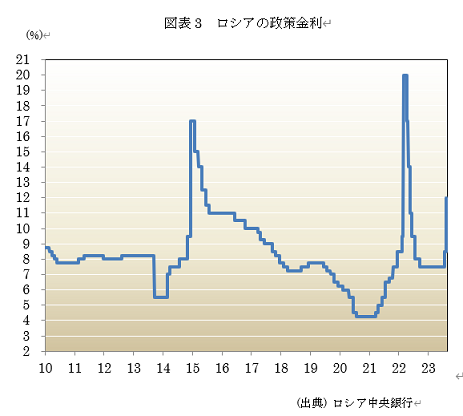

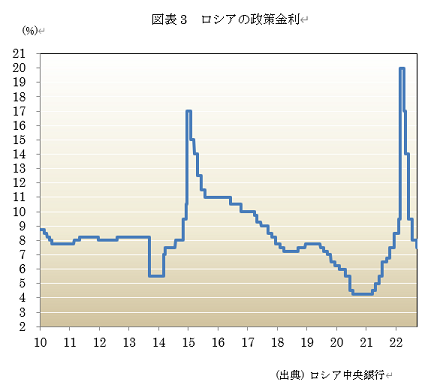

3. 政策金利を据え置き

一方、ロシア中央銀行は6月7日の理事会で、インフレ圧力を抑制するため、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を16.0%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは概ね市場の予想通り。

同行は、据え置き決定について、「インフレ低下が止まり、1-3月期の水準近くに留まっている。需要の伸びは依然、財・サービスの供給を上回っている」と、インフレ再燃リスクが高まっていることを強調。前回会合時の「現在のインフレ上昇圧力は徐々に緩和しているが、依然として高い」との文言から、インフレ懸念を一段と強めています。

4. 為替の動向

ここで、為替を見ると、ロシアの通貨ルーブルは、昨年4月の1ドル=79.1ルーブル程度から、9月には同79.5ルーブル程度まで下落。その後小幅に上昇。昨年9月以降には堅調に推移(図表4参照)。

5. 景気の展望

ロシアによるウクライナ侵攻後、欧米諸国は同国に対する経済制裁を科して、その後ロシア経済は一時低迷。只、その後は景気は堅調な動きを見せています。

一つには、欧米諸国が経済制裁を課したものの、対欧州などへの原油の輸出の減少分を中国、インドなどが輸入して補い、鉱物資源の輸出という点では、それほど打撃を受けなかった問うことが原因として挙げられます。

又、戦時経済に移行したことにより、却って防衛産業が潤ったということもあります。又、欧米企業の多くがロシアから撤退したものの、スターバックス、マクドナルドについて、類似した企業が登場して、商品の供給、消費を補うことになっています。

自動車産業などは、欧米からの半導体の輸入停止により、打撃を受けて、中国からの輸出が代替となっている現実もあります。只、総じてロシアの企業はしぶとく生き残っており、今後もロシア経済が、比較的順調に推移する可能性があります。

ブラジル1-3月期GDP予想通り 令和6年6月14日

おはようございます。ブラジル1-3月期GDP成長率は、市場の予想通りでした。

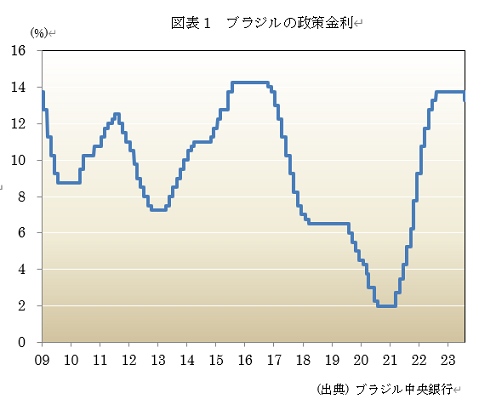

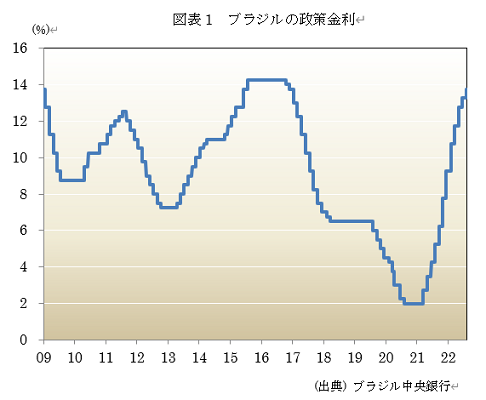

1. 政策金利を引き下げ

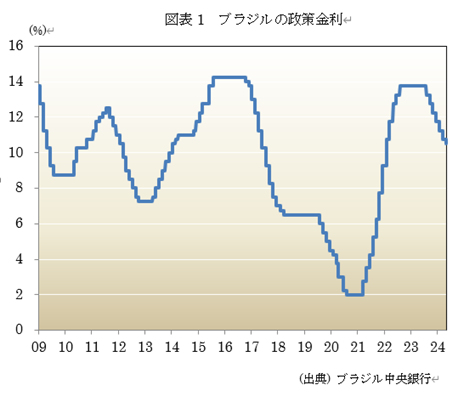

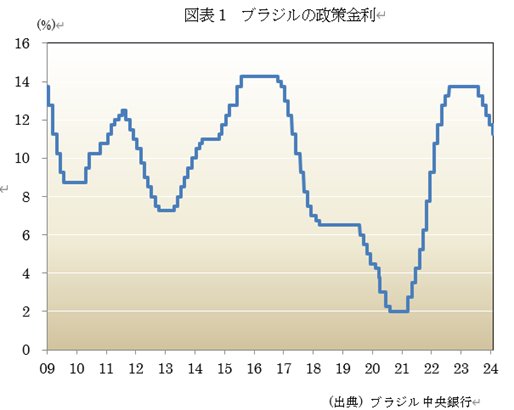

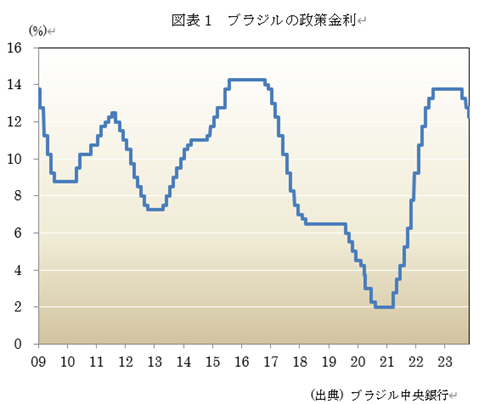

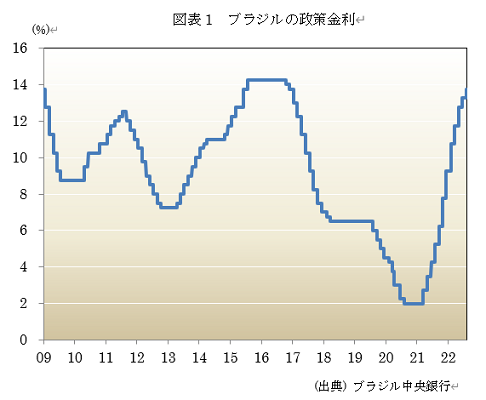

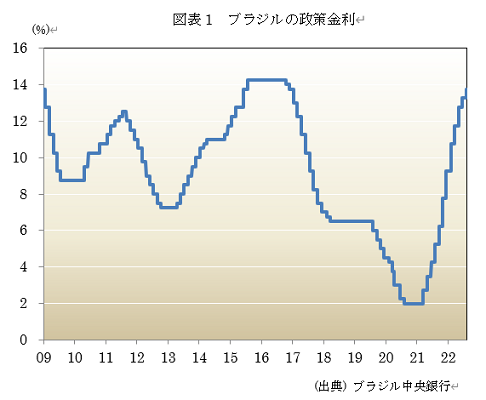

ブラジル中央銀行5月8日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.25%ポイント引き下げて10.5%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通りで7会合連続。引き下げ幅は前回の▲0.5%ポイントから▲0.25%へと縮小。

同行は声明で「ディスインフレの課程と目標近辺での期待定着の両方が確立するまで、金利政策は収縮的であるべきだと政策院会は強調。将来の金利変化の幅と妥当性は、展望する範囲でインフレ目標を達成する確固として関与によって決まるという点も特に強調しておきたい」と説明。

今回の決定は昨年8月以降で初めて前回一致ではなく、9人で構成する政策委員会のメンバー4人が▲0.5%の利下げを支持。

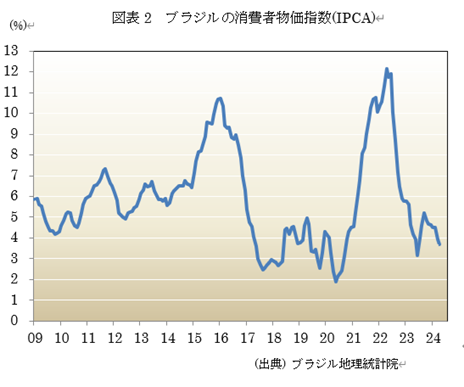

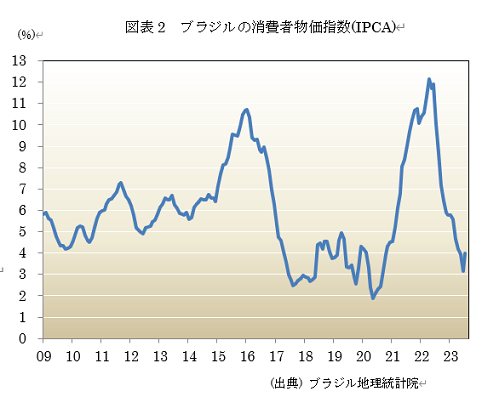

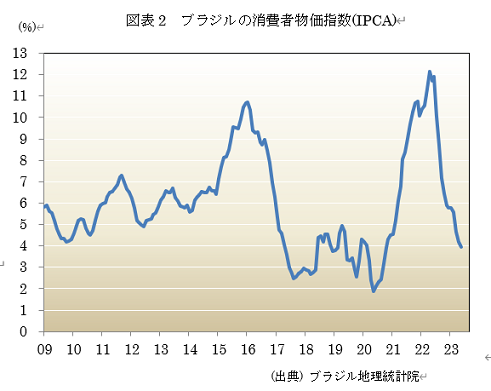

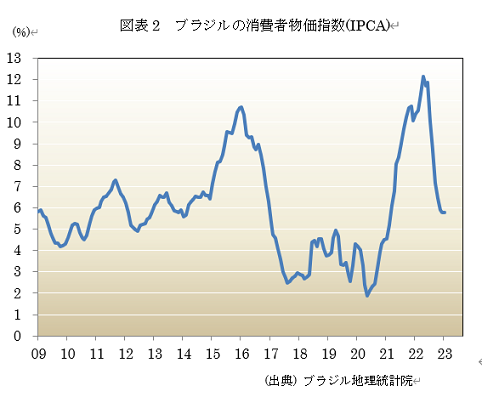

2. インフレ率が鈍化

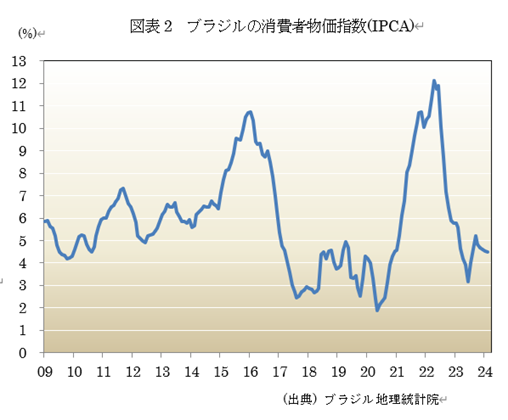

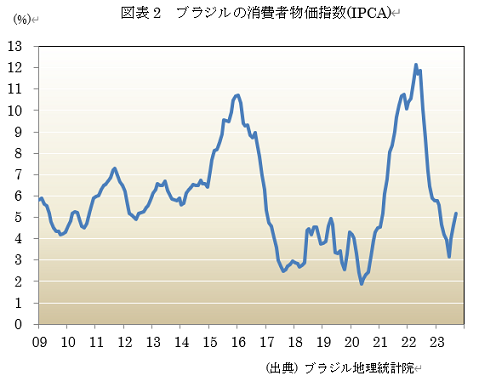

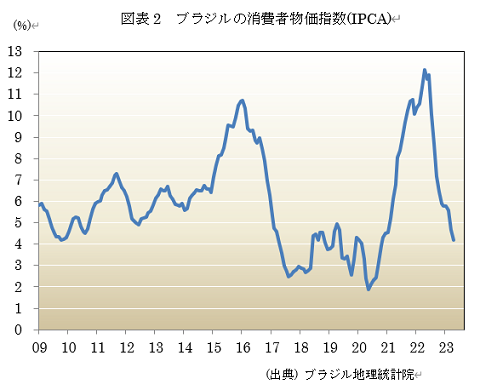

一方、ブラジル地理統計院は5月10日に、4月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+3.69%と、前月の同+3.93%から伸び率はやや減速(図表2参照)。市場予想の+3.66%とほぼ一致。

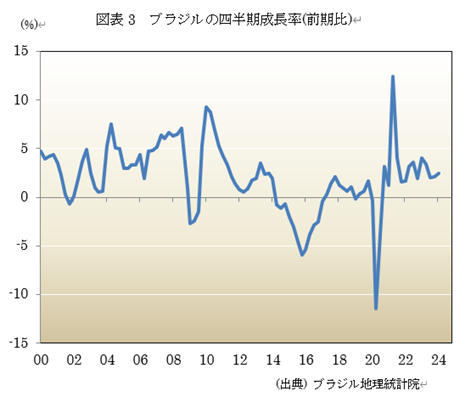

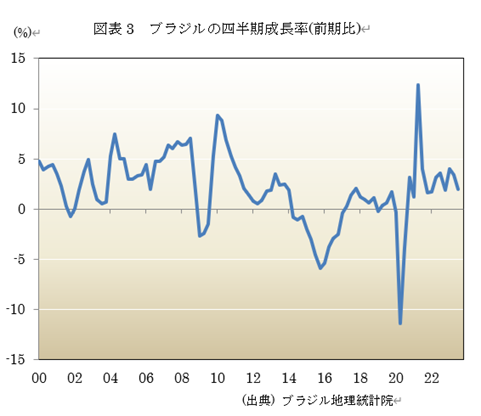

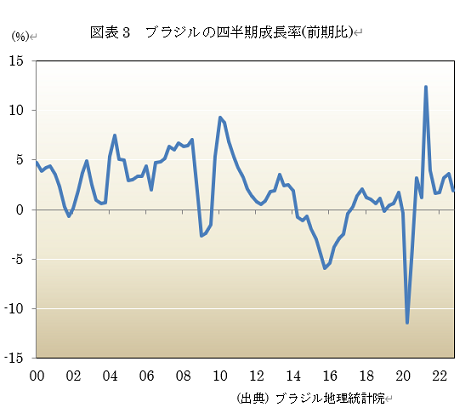

3.1-3月期GDPは+2.5%

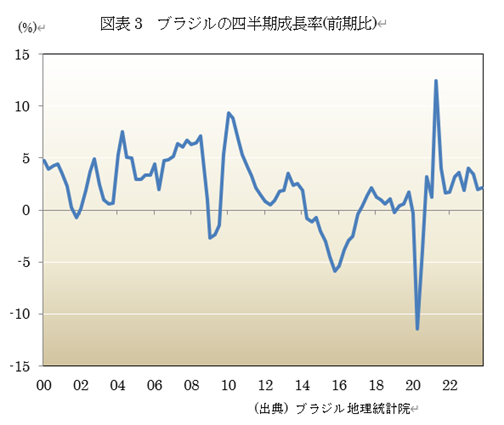

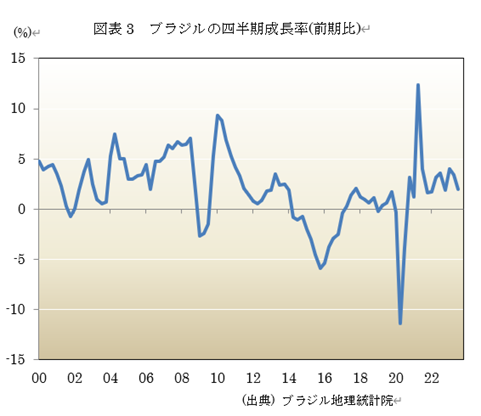

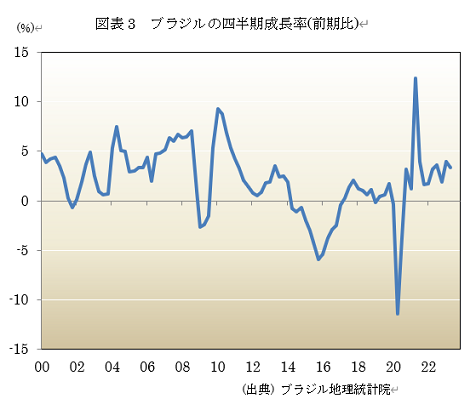

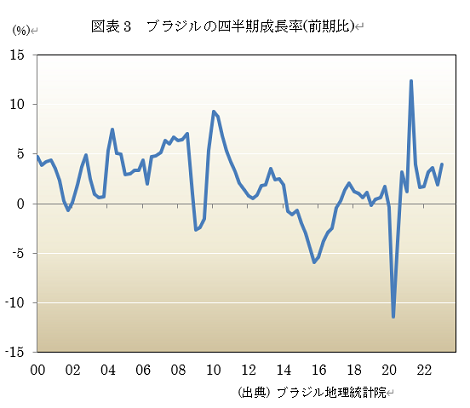

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は6月4日に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.5%であったと発表(図表3参照)。14四半期連続でプラス成長。市場予想と一致。前期の+2.1%から加速。

前期比では+0.8%となり、前期の▲0.1%からプラスに転じました。コロナ禍比では+7.8%。

生産分野別では、製造業が+2.9%と成長を牽引。特に原油、天然ガス、鉄鉱石の高水準の生産により、鉱業が+10.8%と大きな伸び。

成長率を需要項目別で見ると、個人消費が+1.5%(前期同▲0.3%)、政府消費が▲0.0%(同+0.9%)、投資が+4.0%(同+0.5%)、輸出が+0.2%(同▲0.0%)、輸入が+6.5%(同+1.4%)でした。

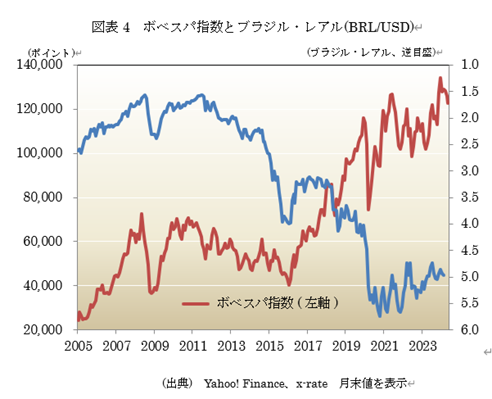

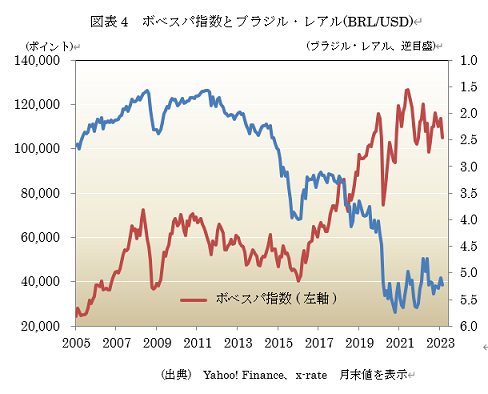

5. 為替と株価

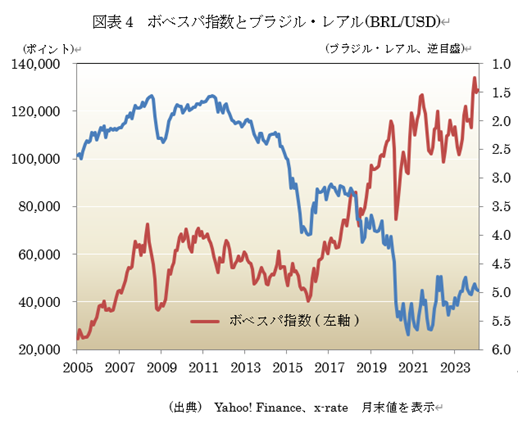

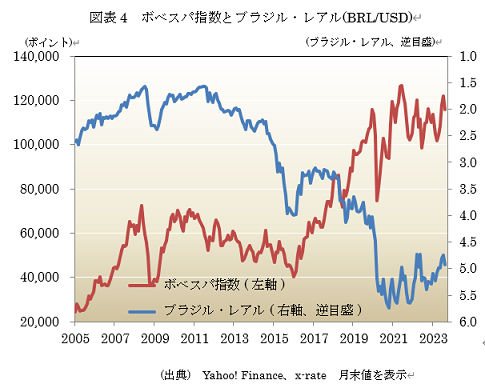

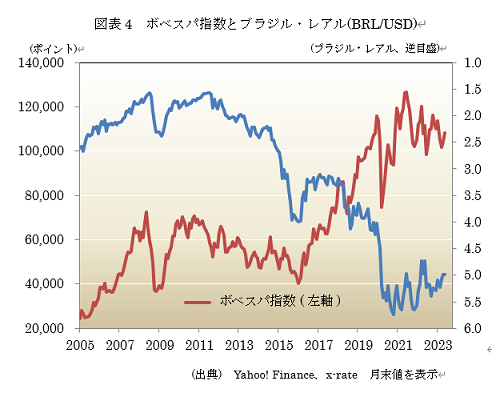

ここで、ブラジルについて株価及び為替の動きを見ましょう。ブラジル・レアルは2019年12月末の1ドル=4.01レアルから、20年にはほぼ一貫して下落し、10月末には同5.74レアル迄下落。その後やや持ち直したものの、21年12月末には同5.571レアルに下落 (図表4参照)。昨年12月末から今年5月末迄では▲8.01%の下落。

一方、代表的な株価指数の1つであるボベスパ指数は、19年末の115,964ポイントから20年3月には74,640ポイントへと大幅下落。その後、21年5月末には126,216ポイントに回復。昨年12月末比で、今年5月末には▲8.55%と、小幅下落。

6. リスク要因と今後の景気見通し

生産部門では、製造業や鉱業部門は力強さを欠いており、バランスの悪さが懸念されています。足下では底入れの兆しのある製造業の企業マインドが頭打ちに転じています。更に、先月に同国最南端のリオグランデドスル州を襲った暴風雨と洪水被害については、依然として普及が進んでおらず、サプライチェーンの寸断が製造業、農漁業に悪影響を与えています。

同州の洪水被害については、気候変動による影響が指摘されており、今後も旱魃、洪水被害などが発生する可能性があり、経済活動に悪影響を与える可能性があります。

足下では、レアル相場は調整の動きを強めており、主要株価指数であるボベスパ指数も上値が重くなっています。今後は物価上昇や景気の足枷となる可能性があります。洪水被害が実体経済に悪影響を与える可能性もあり、今後の景気動向には不透明要因が強まってくるものと予想されます。

インド1-3月期GDP好調 令和6年6月7日

おはようございます。インド経済は好調を持続しています。

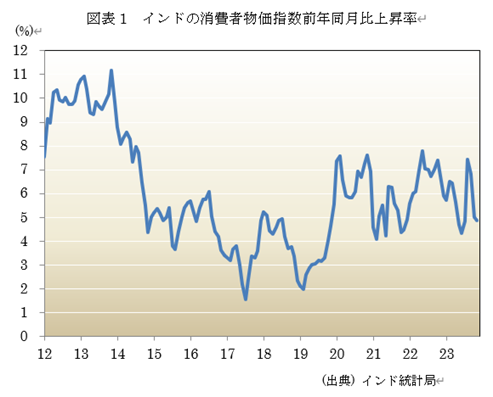

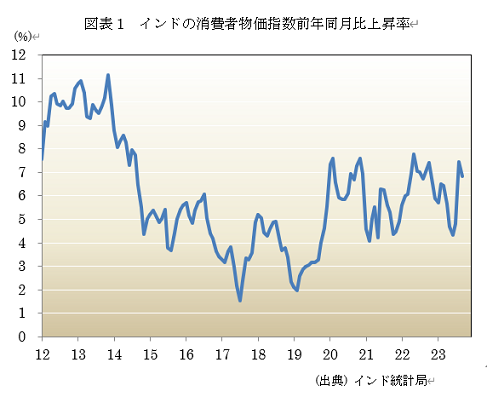

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が5月13日発表した4月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+4.83%(図表1参照)。前月の+4.85%からわずかに減速。市場予想の+4.80にほぼ一致。

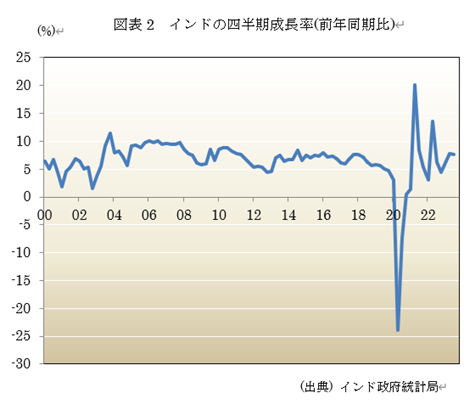

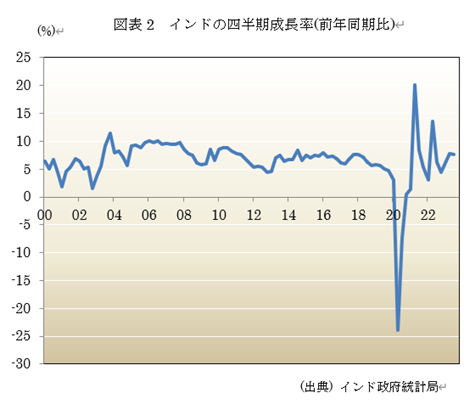

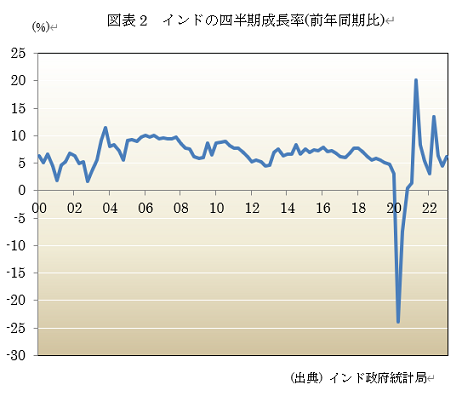

2. 1-3月期成長率+7.8%に減速

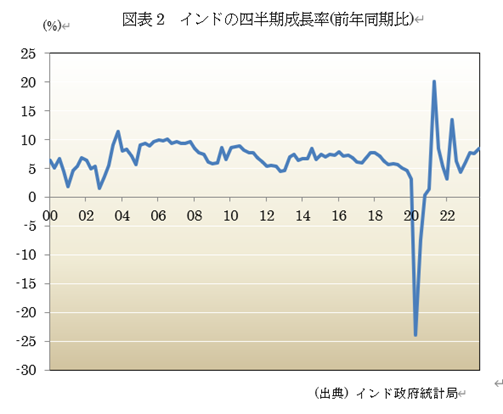

続いて、インド統計局が2月29日に発表した1-3月期成長率は、前年同期比+7.8%(図表2参照)。前期の同+8.4%から減速。市場予想の+6.7%から上振れ。

製造業の好業績に支えられ、エコノミストらは今年もこの勢いが続くと予想。エララ・キャピタルのお好みストであるガリマ・カプール氏らは、今年もこの勢いが続くとみています。同氏は、インフレが抑制され、モンスーン期の雨量が平年並みんであった中で、この成長率は、今後の消費者需要を押し上げる可能性があるとしました。

製造業生産は前年同期比+8.9%。全四半期(改定値)は+11.5%。

堅調な成長を示唆したにも関わらず、インドの消費者支出と農村の成長は依然として軟調。農業生産は+0.6%とわずかに増加。経済の約60%を占める個人消費は+4%と、インドの基準からすると低い水準に留まりました。

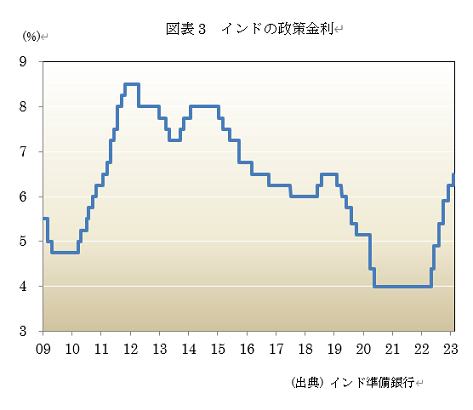

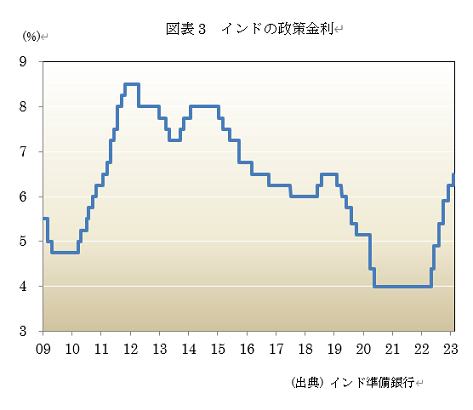

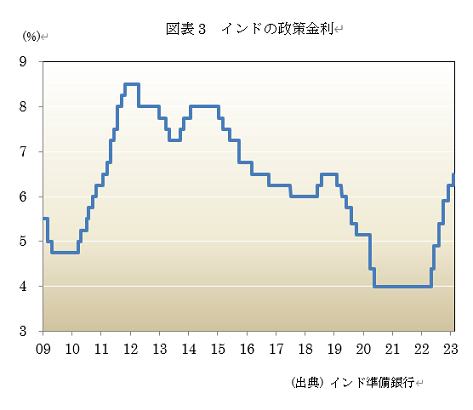

3. 政策金利を据え置き

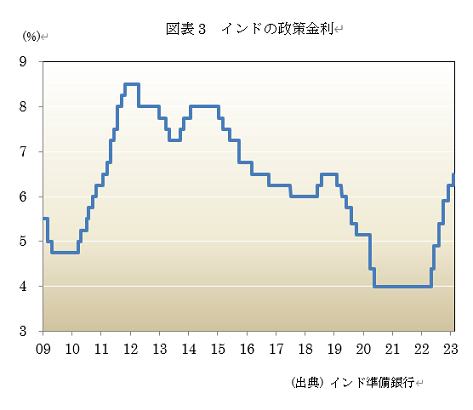

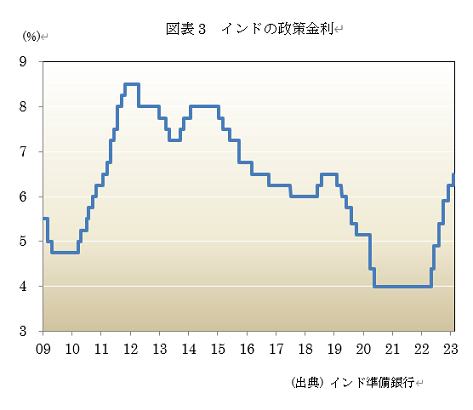

他方、インド準備銀行(中央銀行)は4月5日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通り。7会合連続。

同委員会は又、「緩和の撤回」いう比較的タカ派的な政策姿勢の維持も決定。

インドのインフレ率は中銀目標の+4%を引き続き大きく上回っています。力強い成長見通しがインド中銀にインフレに焦点を絞る余地を与えていると、ダス総裁は述べました。

同氏は又、同行の「最重要課題」は引き続き外貨準備の増強であり、これは「サイクルが変わった時や土砂降りの時」に役立つとしました。同総裁によると、外貨準備高は3月29日現在で過去最高の6546ドル(約97兆6100億円)に達しました。

4. 与党が過半数は維持

インド下院(定数543)の任期満了に伴う総選挙で4日、開票が始まりました。モディ首相率いるインド人民党(BJP)を中心とする与党連合が過半数を維持するものの、議席数を減らす見通し。モディ首相の求心力低下に繋がる可能性があります。

与党連合はモディ政権が誕生した2014年を含む3回の総選挙で、最低の議席に留まる見込み。国内で経済格差の拡大、若者の失業率が問題となっており、与党連合への逆風となりました。モディ氏の強権的手法が反発を招いたとの見方もあります。

5. 政局流動化の可能性

モディ首相は勝利を宣言。3期目の政権担当の意向を表明。

与党連合は290議席超となったものの、前回総選挙から約60議席減らしました。BJPは政権を奪取した14年以降の総選挙で、初めて単独過半数を割り込みました。

国民会議派を中心とする野党連合は230議席超を獲得して、健闘しました。与党連合を後世する政党を切り崩して政権を樹立する構えを見せており、今後政局が混乱する可能性があります。

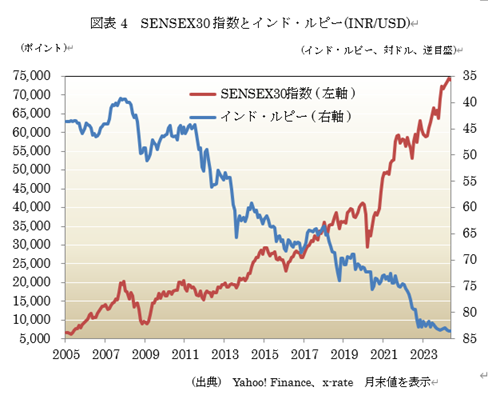

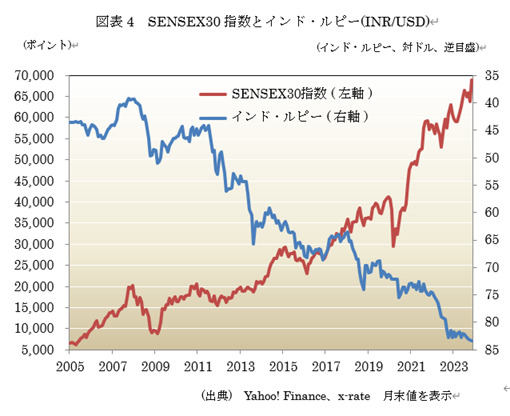

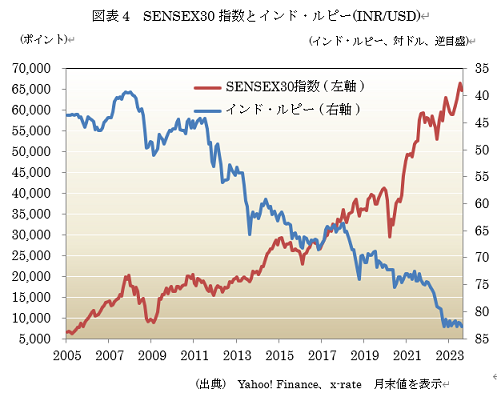

6. 株価と為替

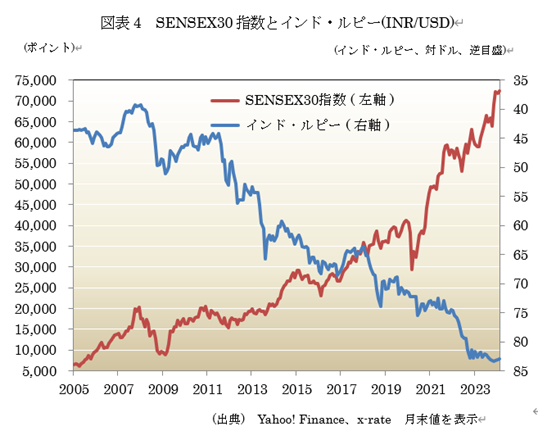

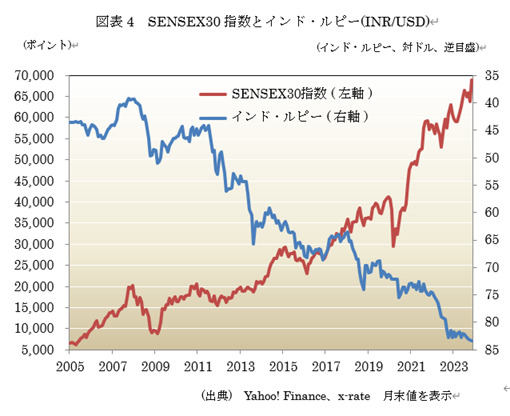

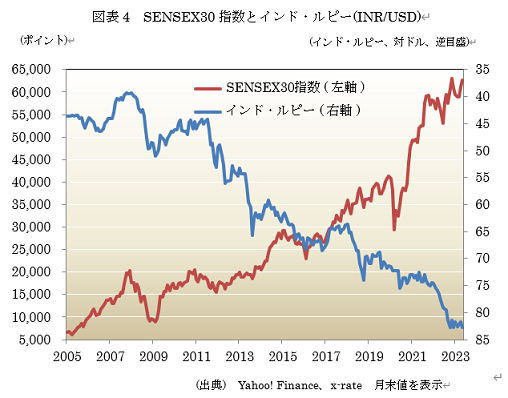

まず、為替については、インド・ルピーはドルに対して、2007年以降に一貫して下落(図表4参照)。2023年12月末と2024年5月末との比較では、▲0.3%と小幅下落。

株価は代表的な株価指数の1つであるSENSEX30指数が、20年末の58,253ポイントから3月末には29,468ポイントへと急落。但、その後は米FRBによる金融緩和、ワクチンの開発進展などにより、急回復。21年10月には59306ポイント迄上昇。23年12月末と24年5月末との比較では、+2.3%の上昇。

7 . 景気などの中期的見通し

今回の総選挙でBJP(インド人民党)の議席が予想を下回ったことで、インド株が下落。時価総額で数千億ドルが喪失。

ブルームバーグによると、インド株50銘柄で構成されるNifty50指数は6月4日に▲5.69%下落。1日の下落幅としては過去4年間で最大。時価総額3900億ドル近くを喪失。総選挙でBJPが過半数を獲得できず、組閣において他の党の支援を必要としてことを嫌気。

只、エコノミストとは、インド経済が今後2年間で+6-7%程度成長すると予想。

多くのエコノミストは今後数年内に、同国が日本とドイツを上回り、世界第3位の経済大国になると予想しています。

タイ1-3月期GDP停滞 令和6年5月31日

おはようございます。タイの1-3月期GDPは、低調でした。

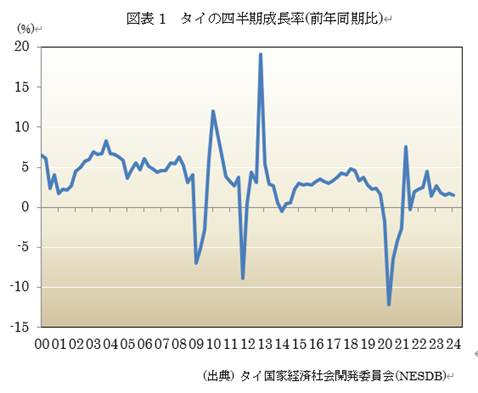

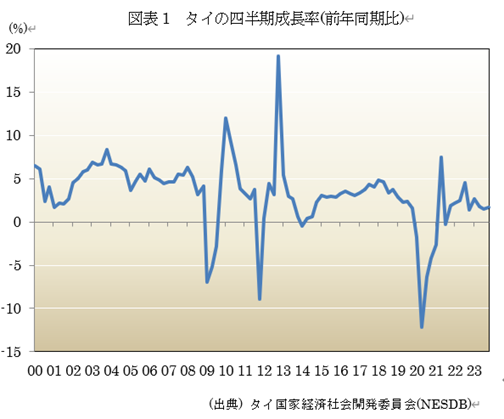

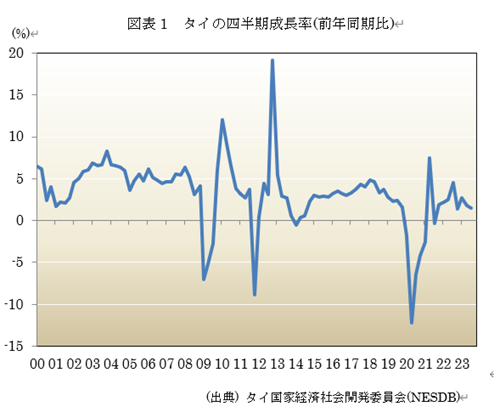

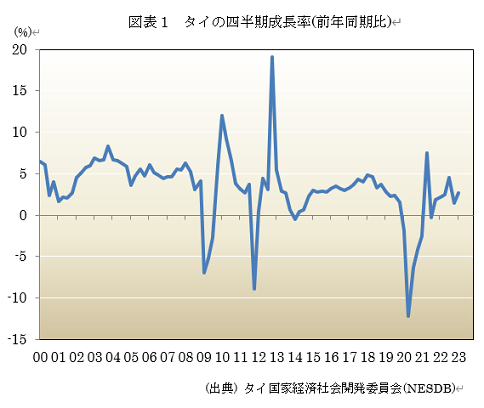

1. 1-3月期成長率+1.5%に減速

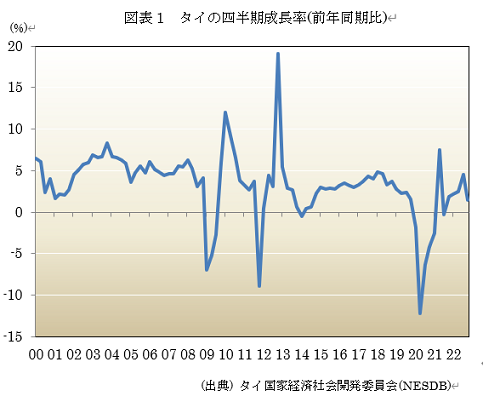

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は5月20日に、1-3月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.5%になったと発表。市場予想の+0.8%から上振れ。前期の同+1.7%から減速。

1-3月期には需要項目別では、主に純輸出の悪化と政府支出の減少が成長率の低下につながりました。

民間消費は前年同期比+6.9%(前期は同+7.4%)と好調を維持。政府消費は▲2.1%(同▲3.0%)。総固定資本形成は▲4.2%(同▲0.4%)。純輸出は成長率寄与度が▲1.7%となり、前期の+0.7%ポイントから減少に転じました。

2. 4月CPI伸び率はプラスに転じる

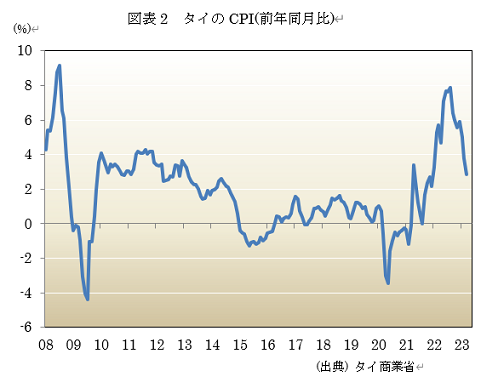

一方、タイ商業省は5月3日に、4月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比+0.19%であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.47%からプラスに転じました。

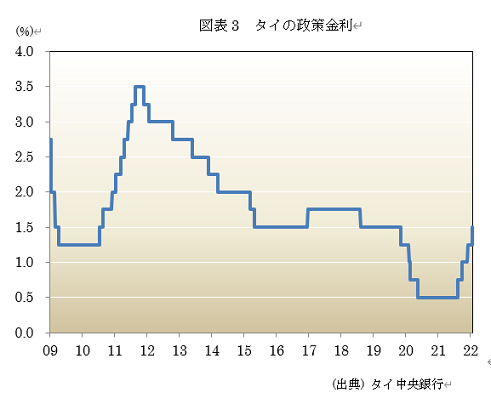

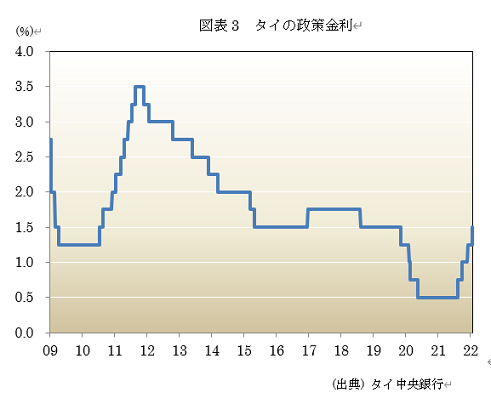

3. 政策金利を据え置き

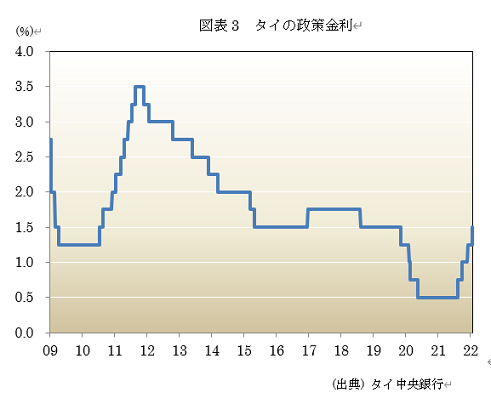

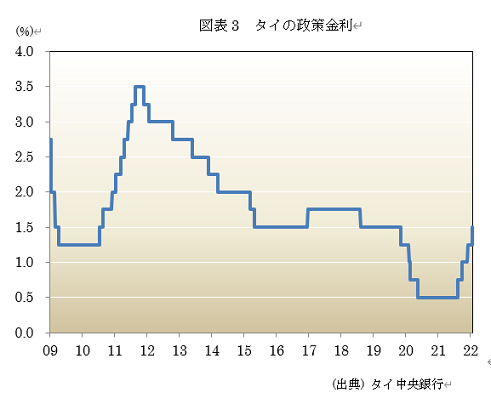

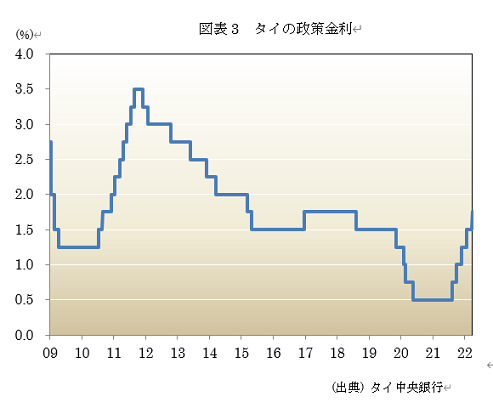

一方、タイ中央銀行は4月10日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.50%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは3会合連続。成長の押し上げへ利下げを求める政府の圧力に引き続き抵抗。

インフレ抑制のために、22年8月以降、合計200bpの利下げを行っており、政策金利は10年振りの高水準。

事前の市場予想では、エコノミスト26人中16人が金利据え置きを予想。10人が25bpの利下げを予想。政策委員会が、5対2で据え置きを決定。

タイのセター首相は、中銀が10日の金融政策決定会合で、利下げをすることを期待していました。

4. 為替と株価の動向

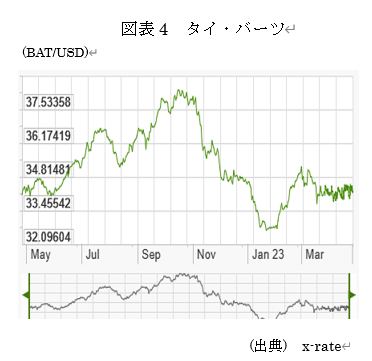

次に、為替を見ると過去1年で、タイ・バーツは昨年10月以降上昇。只、今年4月に入って、停滞(図表4参照)。

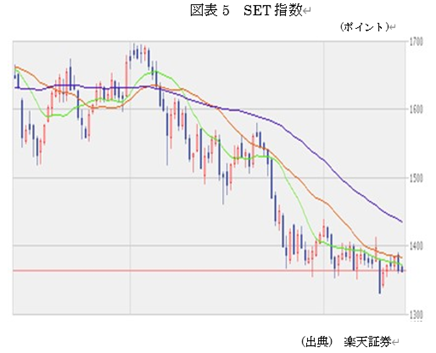

株価について見ると、代表的な株価指数の1つであるSET指数は、米連邦準備理事会(FRB)の量的緩和終了などにより下落(図表5参照)。

5. 1-3月期GDP評価と見通し

同国経済は、20263年には輸出低迷により通年の成長率が+1.9%となり、コロナ禍からの経済活動の正常化により回復傾向にあった2022年の+2.5%から減速。今回発表された2024年1-3月期GDPは前年同期比+1.5%と、更に減速。緩慢な成長が継続。

1-3月期GDPの減速には、財輸出の悪化と、政府支出減少が寄与。財輸出は▲2.0%と、2四半期ぶりに減少。更に、投資も▲4.2%と低迷。一方、サービス輸出は+24.8%と好調。1-3月期外国人観光客は937万人と、アジアからの観光客を中心に、コロナ禍の9割の水準まで回復。

只、デジタル通貨1万バーツの給付金事業は10月以降実施の見通しであり、はっきりとした景気回復には時間がかかりそうです。タイ政府は2024年の成長率を+2.0〜3.0%と予想。従来の+2.2〜3.2%から下方修正。今後の外需の動向にもよりますが、タイの景気は必ずしも楽観を許していないと言えます。

マレーシア1-3月期GDP堅調 令和6年5月24日

おはようございます。マレーシア1-3月期GDPは堅調でした。

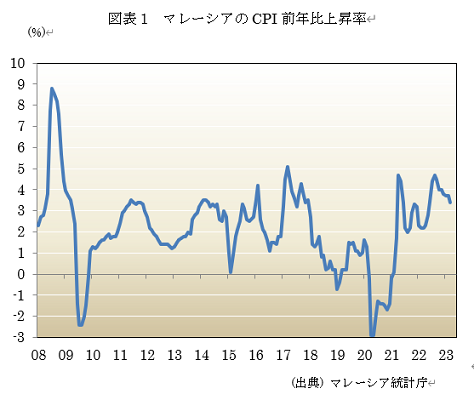

1. CPI上昇率は横這い

マレーシア統計庁は4月25日に、3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.8%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月と同じ。市場予想の+2.0%から下振れ。

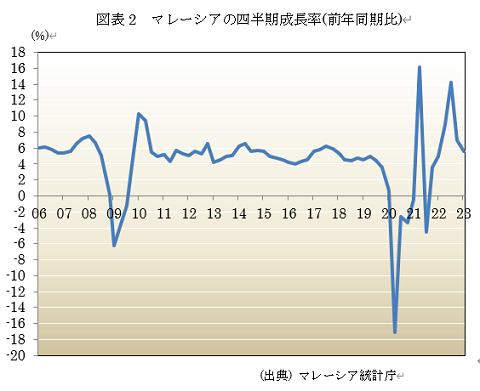

2. 1-3期成長率は+4.2%に加速

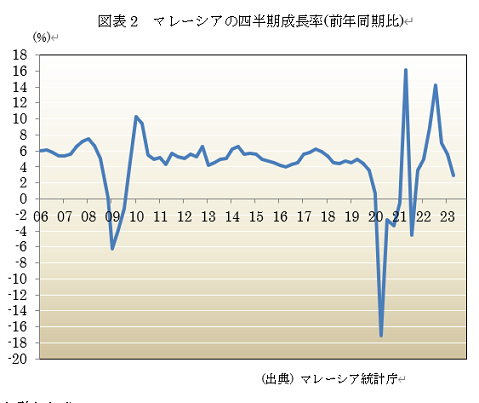

マレーシア中銀は5月17日に、1-3月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+4.2%になったと発表(図表2参照)。市場予想の+3.9%から上振れし、4月に統計局が発表した暫定値(同+3.9%)を上回りました。

1-3月期のGDPを需要項目別に見ると、主に内需の拡大と純輸出の買い残が成長率上昇に繋がりました。

民間消費は前年同期比+4.7%となり、前期の同+4.2%から加速。総固定資本形成は+9.6%(前期は+5.8%)と加速。純輸出はGDPへの寄与度が▲1.4%ポイント(前期は同▲4.0%ポイント)と、マイナス幅が縮小。

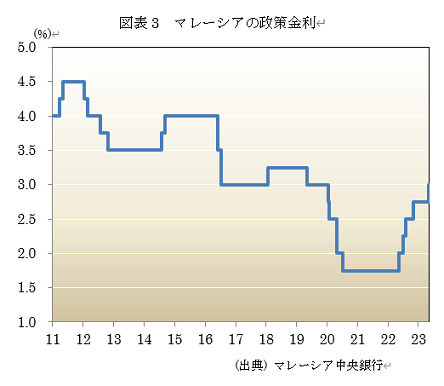

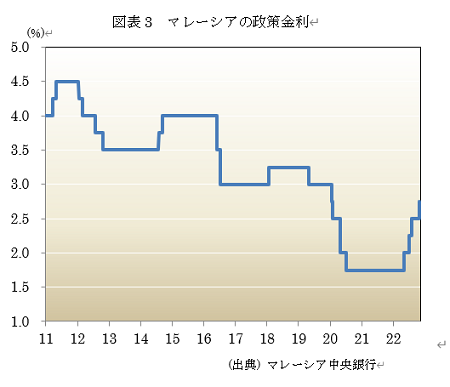

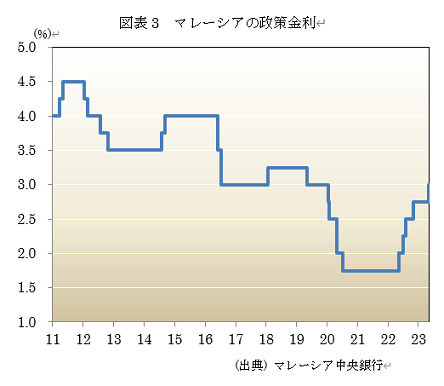

3. 3. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行5月9日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場予想通り。据え置きは6回連続。当局は、現在の金融政策は景気を下支えしており、現在のインフレと成長率予想を整合的であるとしました。

最近の経済指標は、1-3月期の経済活動が堅調な個人消費と輸出に下支えられていることを示唆。只、今後の成長率は、外需の弱さと、商品の生産の影響を受けるものと予想されます。

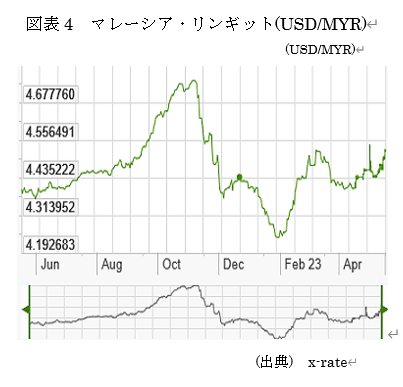

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、マレーシアの通貨リンギットは、23年6月以降に下落(図表4参照)。世界的に景気が鈍化して、マレーシア国内の景気も鈍化していることなどが影響。

22年に入ってからは米国の物価の大幅上昇、FRBによる大幅利上げでドルが上昇。22年10月には、1ドル=58.20ペソまで下落。その後、フィリピン中銀の利上げなどにより、ペソが反発。23年3月には同54.29ペソ。その後は反落し、22年12月末と24年4月末の比較では、ペソは対ドルで▲3.65%の小幅下落。

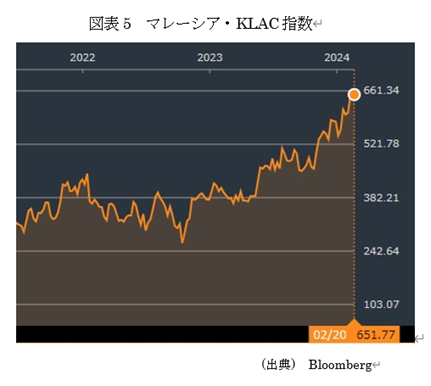

株価は、代表的な株価指数の1つであるKLSE指数をみると、2022年7月から23年7月迄は軟調(図表5参照)。その後は、資源価格上昇などにより、上昇傾向。

6. 1-3月期GDPの評価と見通し

昨年通年の成長率は、輸出低迷やペンとアップ需要の押し上げ効果の白楽などによる内需の鈍化により+3.7%となりました。コロナ禍からの回復により堅調であった2022年の+8.7%から低下。今回の1-3月期GDPは+4.2%と、1年ぶりに+4%台に乗せました。

1-3月期GDPは予想を上回る結果になったものの、労働市場の回復には頭打ちの兆候があるほか、インフレ率も上向きつつあります。今後も緊縮的な財政、緩慢な輸出の伸びが続くと予想されます。金融引き締めにより、新たな補助制度による燃料価格値上がりが懸念されます。

マレーシアではGDPに占める輸出の比率が高く、輸出の底入れは好感できます。政府の成長率目標である+4〜5%が達成できるかどうかは、輸出にかかっていると言えます。

フィリピン経済堅調 令和6年5月17日

おはようございます。1-3月期フィリピン経済は堅調でした。

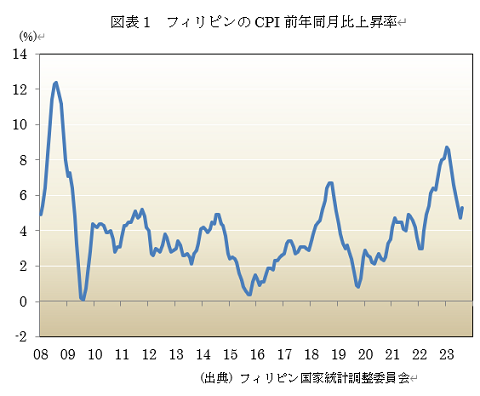

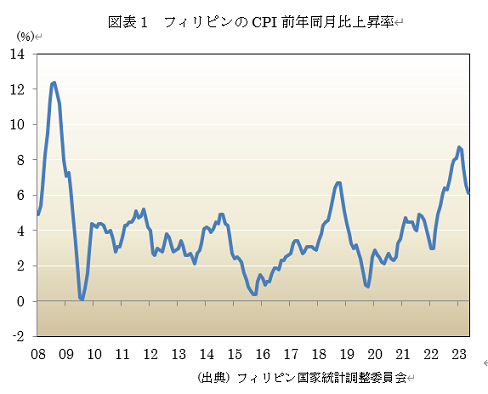

1. 4月CPIが加速

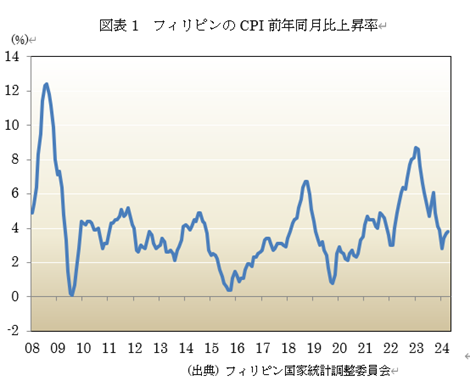

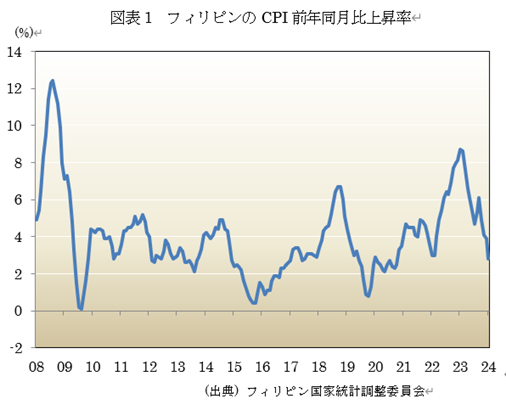

フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は5月7日に、4月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+3.8%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+3.7%から加速 。市場予想の+4.1%から下振れ。

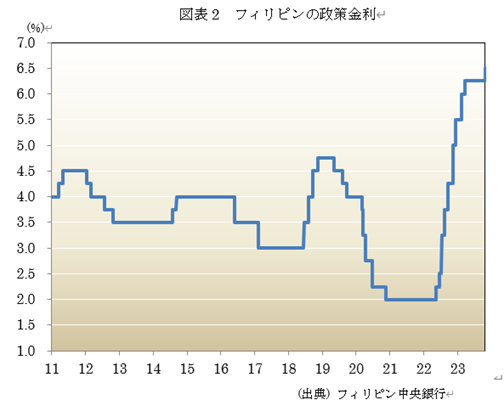

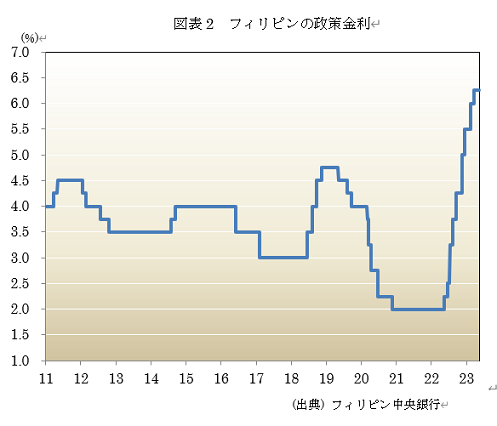

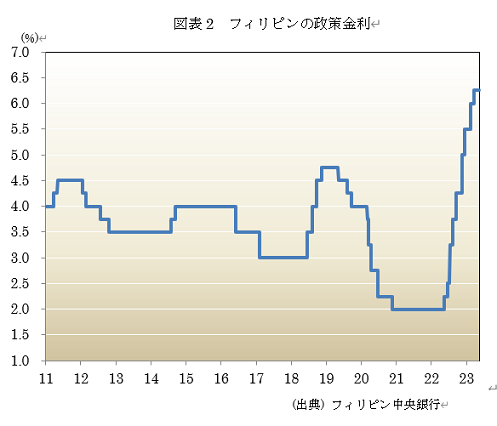

2. 政策金利を据え置き

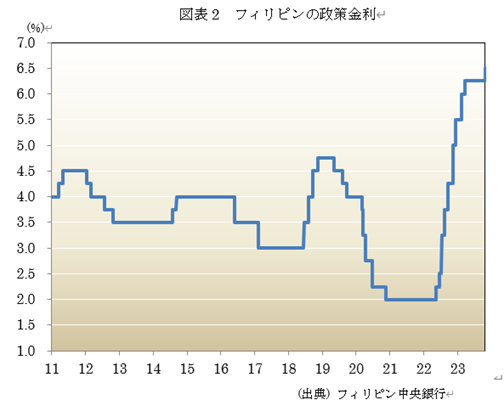

一方、フィリピン中央銀行は4月8日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を6.50%に据え置くことを決定(図表2参照、上限を表示)。据え置きは市場の予想通り。

同国のインフレ率は先月、2か月連続で加速。米を含む食料値上がりが響いて、3月の消費者物価指数は前年同月比+3.7%。直近のインフレ率は同行のインフレ目標である+2〜4%の範囲内にとどまっています。

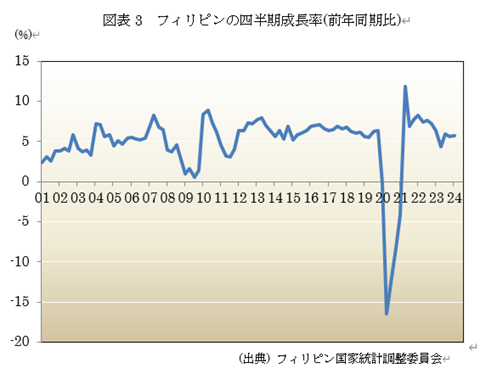

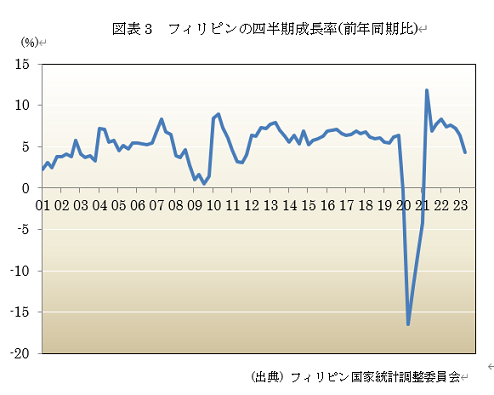

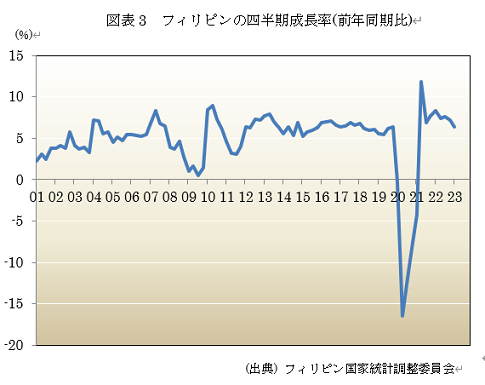

3. 1-3月GDP+5.7%に加速

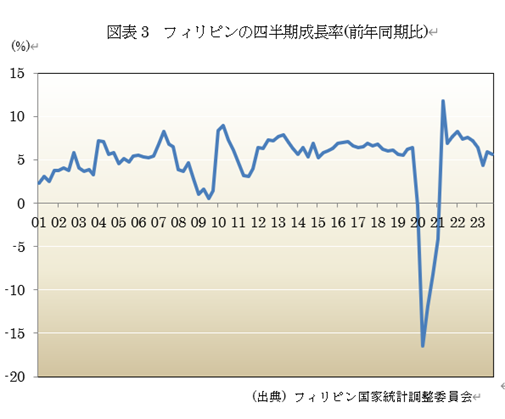

一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は5月9日に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.7%の伸びになったと発表(図表3参照)。前期の同+5.5%(改定値)から加速。

1-3月期の実質GDPを需要項目別で見ると、輸出の回復が成長率加速を牽引。

4. 民間消費は、前年同期比+4.6%(前期は同+5.3%)と鈍化。政府消費は+1.74%(同▲1.0%)と、2四半期ぶりに増加。

総固定資本は同+2.3%(同+10.2%)と大きく減速。純輸出は実質GDPへの寄与度が+1.2%ポイントとなり、前期の▲1.4%ポイントから改善。

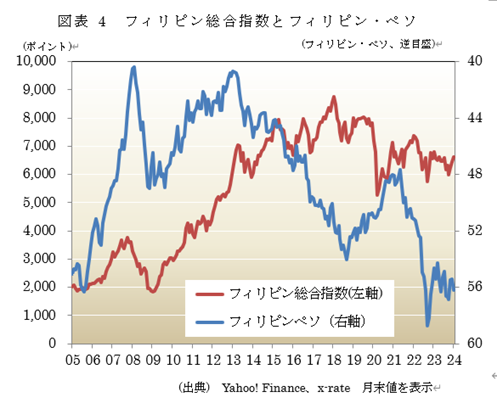

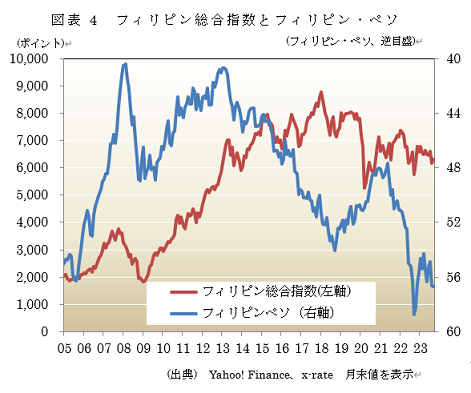

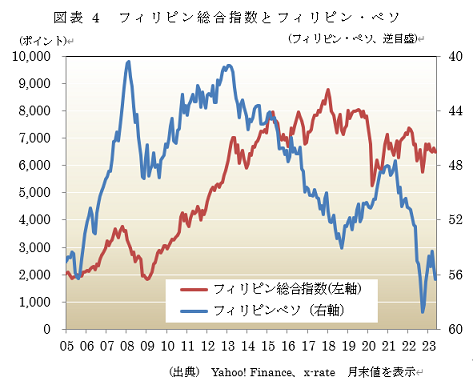

5. 為替と株価の動向

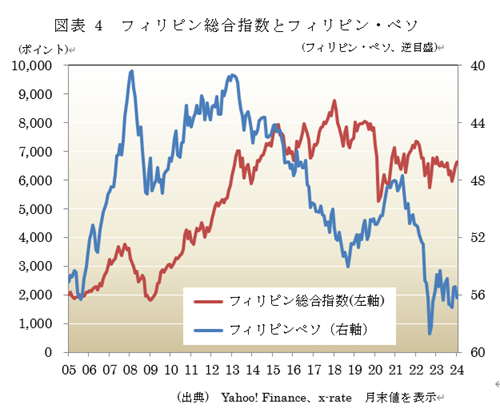

次に、為替を見ると、フィリピン・ペソは21年5月末に1ドル=47.67ペソの高値を付けたのち、対ドルで一貫して下落(図表4参照)。ペソの下落の要因としては、経常収支の悪化、資本の流出、ペソの下落についての中銀の容認などがあります。また、米連邦準備理事会(FRB)がテーパリング(資産買い入れの縮小)、利上げの意向を示唆したため、新興国から資金が流出しました。

22年に入ってからは米国の物価の大幅上昇、FRBによる大幅利上げでドルが上昇。22年10月には、1ドル=58.20ペソまで下落。その後、フィリピン中銀の利上げなどにより、ペソが反発。23年3月には同54.29ペソ。その後は反落し、22年12月末と24年4月末の比較では、ペソは対ドルで▲3.65%の小幅下落。

株価は、フィリピン総合指数が20年3月31日に5,266ポイントまで下落したのち、その後は上昇に転じました。只、株価も米FRBによる大幅利上げ、世界的な商品市況高騰などにより、22年2月以降、下落基調に転じました。22年9月には5,741ポイント迄下落。その後はフィリピン経済の堅調などにより戻り調子。その後は世界景気の減速などにより、横這いに転じました。22年12月末と24年4月末との比較では、同指数は+2.04%の小幅上昇。

6. 景気の見通し

同国経済は、2023年には物価高と金利上昇を受けて景気の鈍化傾向が継続。通年の成長率は+5.6%となり、コロナ禍からの経済活動の正常かにより好調であった2022年の同+7.6%から低下。只、今回発表された1-3月期成長率は前年同期比+5.7%と、10-12月期の+5.5%から加速して、景気の底堅さを示唆。

同国政府は今年の成長率を+6.0〜7.0%になると予想していますが、1-3月期には+5.7%と、通年の成長率目標を下回りました。

財輸出は5四半期ぶりに回復したものの、通関ベースでの貿易統計では、輸出は上向いていません。今後も、世界的な金融引き締め影響のよる海外経済の減速により、輸出は伸び悩むと予想されます。又、民間消費下支えする同国人の海外からの送金も鈍化する可能性があります。

インドネシア1-3月期堅調 令和6年5月10日

おはようございます。インドネシア1-3月期GDP成長率は堅調でした。

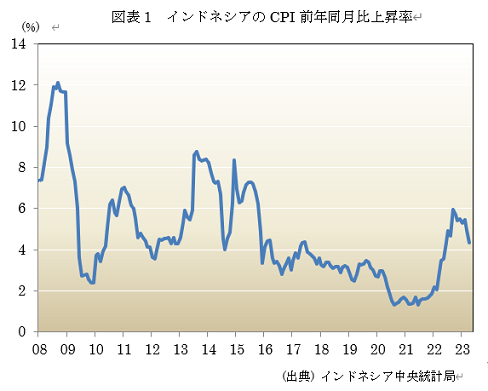

1. 4月CPI上昇率はほぼ横這い

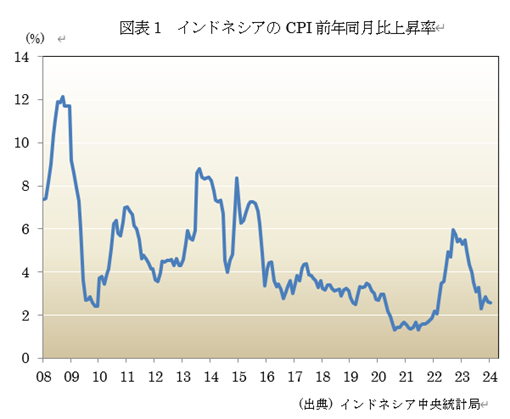

インドネシア中央統計局は5月2日に、4月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.0%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+3.06%から下振れ。前月の+3.05%から上昇率はほぼ横這い。

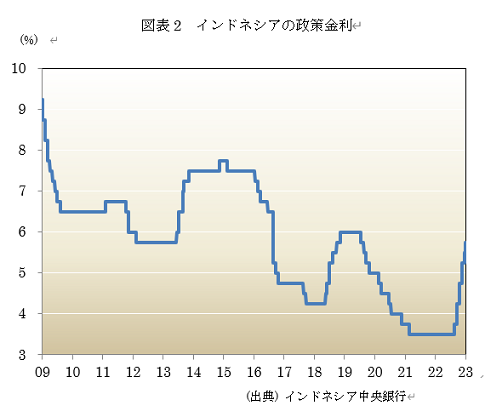

2. 政策金利を引き上げ

一方、インドネシア中央銀行は4月24日の理事会で、インフレ抑制と通貨ルピアを安定させるために、政策金利であるBIレートを+0.25%ポイント引き上げて6.25%にすることを決定。市場概ね据え置きを予想していました。

同行は声明文で、今回の利上げについて「世界的なリスクの悪化の影響から通貨ルピア相場の安定を強化するためであり、インフレ率を24年と25年に前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の物価目標内に抑止するための先制的かつ将来を見据えた措置」であるとしました。

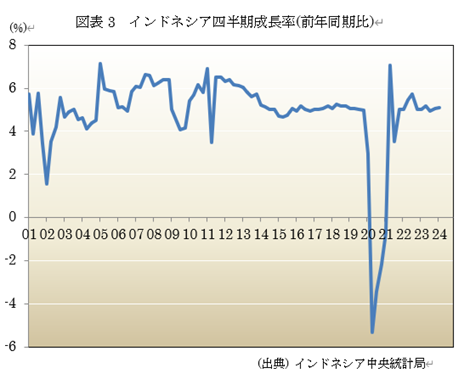

3. 1-3期GDP+5.11%に加速v

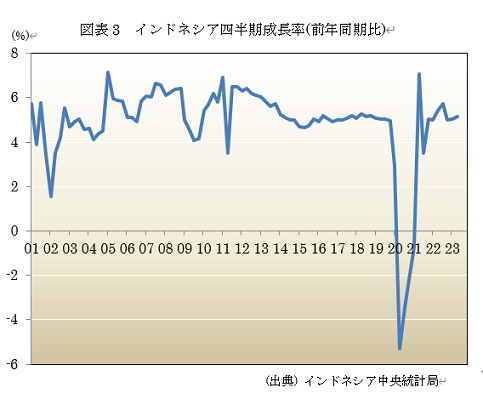

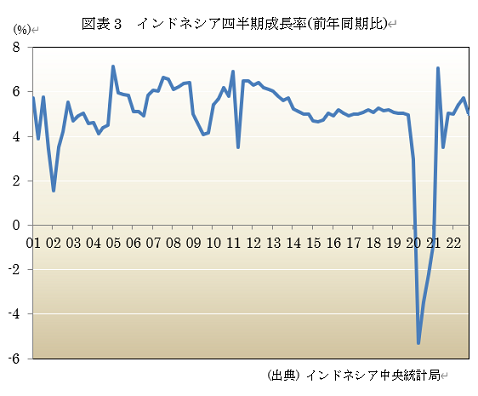

インドネシア中央統計局(BPS)は5月6日に、1-3月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.11%であると発表(図表3参照)。前期の+5.04%から加速。市場予想(同+5.08%)を上回りました。

需要項目別に見ると、消費の拡大が成長率加速に繋がりました。

民間消費は前年同期比+5.33%(前期は同+4.78%)から加速。政府消費は+19.90%(同+2.81%)と加速。総固定資本形成は+3.79%(同+5.0%)と鈍化。純輸出は成長率寄与度が▲0.23%ポイント(同+0.45%ポイント)となり、3四半期ぶりのマイナス

供給項目別では、第三次産業が+7.39%(前期は同+5.50%)と好調。第二次産業は+5.99%(同+5.75%)と第一次産業は▲3.54%(同+1.12%)。

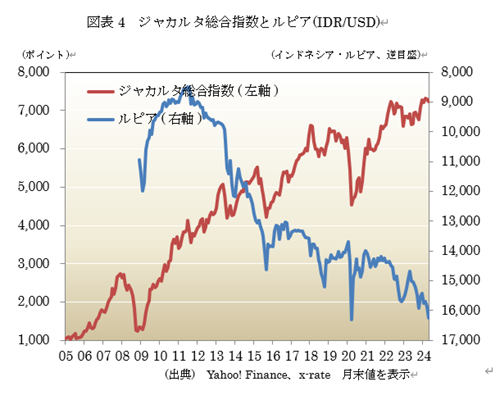

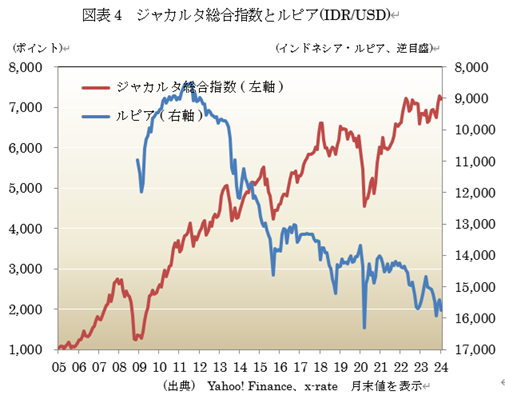

4. 為替と株価の動向

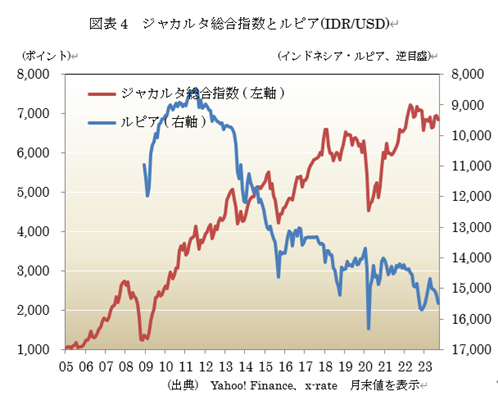

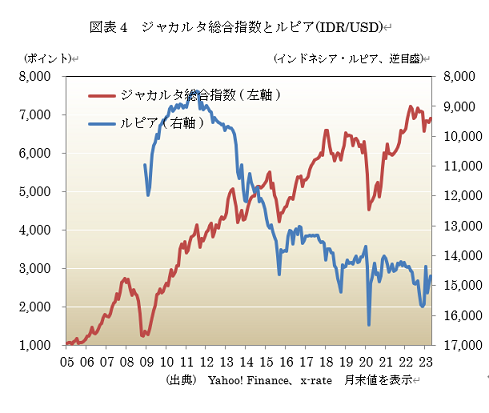

次に、為替を見ると、インドネシア・ルピアは2019年12月末から20年3月末にかけて▲17.4%の大幅下落。世界的な新型コロナ・ウィルスの感染拡大により、投資家が新興国から資金を引き揚げたことなどが響きました(図表4参照)。その後、米連邦準備理事会(FRB)による大幅金融緩和などにより、ルピアは対ドルで急激に戻す展開。21年後半以降は対ドルで下落に転じて、22年11月には1ドル=15,7000ルピア迄下落。ただその後も下落が続き、22年末から24年4月末では、▲4.09%の下落。

株価についても、ジャカルタ総合指数は19年末から20年3月末まで▲27.9%の大幅下落。その後は一転して急速に戻す展開。その後も堅調に推移しており、22年末と24年4

月末との比較では、+9.93%の小幅上昇。

5.景気の見通し

同国経済は、2023年には一次産品の減少に物価高と高金利が加わり、景気が減速。通年の成長率は+5.04%となり、コロナ禍からの経済活動の正常化がより好調であった2022年の+5.31%から鈍化。只、2024年1-3月期成長率は前年同期比+5.11%と、2023年10-12月期の同+5.04%から加速しており、2四半期連続の加速。比較的堅調な景気が継続。

1-3月期には消費支出が回復して景気を牽引。特に非営利団体の消費支出は前年同期比+24.29%と、政党による選挙キャンペーンにより好調。更に、政府支出も+19.90%と前期の+2.31%から急上昇。選挙対策の支出が増加して者とみられます。

一方、投資は+3.79%と、建設業を中心として底堅い伸びとなったものの、+5%を上回る伸びが続いた過去2四半期からは鈍化。中銀による金融引き締めによる借入コスト上昇や輸出停滞長が影響。

更に、外需の伸びも鈍化。財貨輸出は前年同期比+0.50%に留まり、世界的な需要鈍化もあり、石炭やパーム湯などの伸びも鈍化。只、サービス輸出は+10.99%と、交渉を維持。1-3月期の外国人旅行者は前年同期比+25.4%の303万人となり、コロナ禍前の8割まで回復。

今後は中国の景気など、外需の影響を注視する必要があります。中国、米国などの景気が鈍化するようであれば、インドネシア経済に影響するものと予想されます。

南ア民主化30年 令和6年5月3日

おはようございます。南アフリカは、全人種参加の民主的な選挙実現から30年を迎えました。

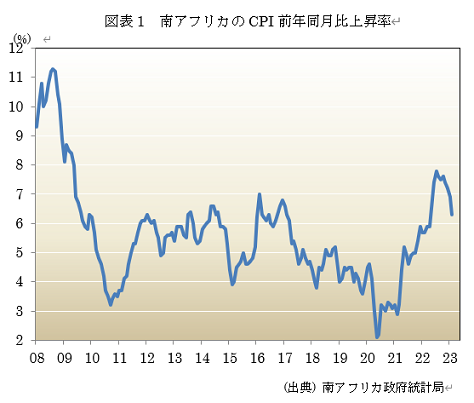

1. 3月CPI上昇率は+5.3%に減速

南アフリカ統計局は4月17日に、3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+5.3%の上昇になったと発表(図表1参照)。前月の+5.6%から減速。

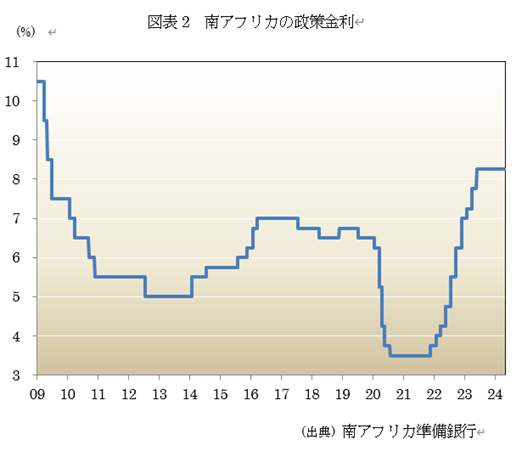

2. 政策金利を維持

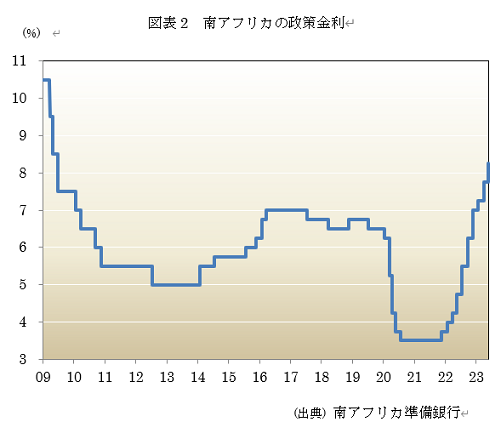

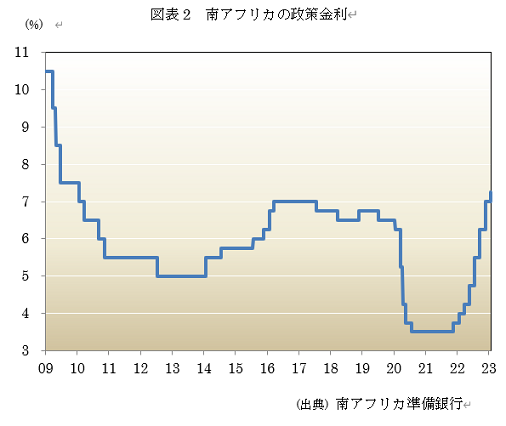

南アフリカ準備銀行(中央銀行)は3月27日に、主要政策金利であるレポレートを8.25%に維持することを決定。据え置きは市場の予想通りで、5会合連続。

同行は、全体として、リスクは上向きであるとしました。インフレ率は2月には+5.6%へと、1月の+5.3%から加速。同国のインフレ目標の上限値である+6%に近づきました。予想では、インフレ率は同行の目標値である+3〜6%の中央値には、従来予想より後ずれして、2025年末に到達するとしています。

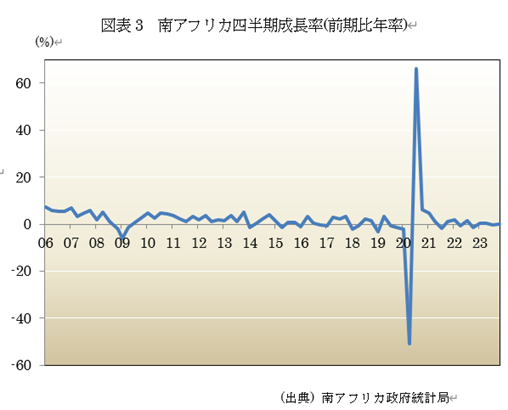

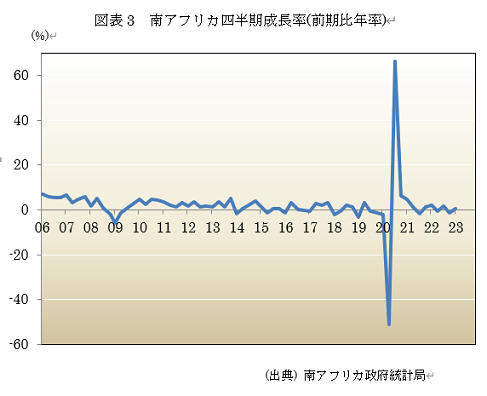

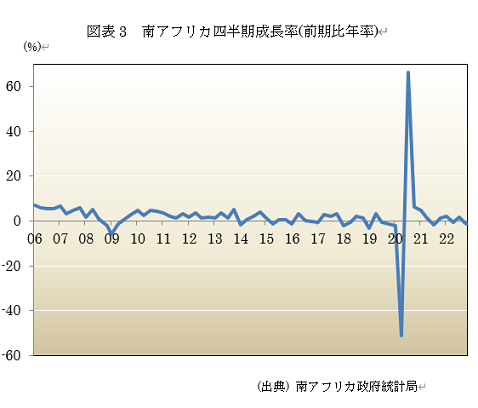

3. 10-12月期成長率は+0.1%

一方、南アフリカ政府統計局は3月5日に、10-12月期国内総生産(GDP)が前期比年率季節調整済みで+0.1%になったと発表(図表3)。市場予想の+0.3%から下振れ。

今年5月の総選挙より前のGDP発表は今回が最後。経済の停滞と同水準の失業率は、有権者が挙げる懸念事項の上位となっています。

23年7-9月期は▲0.2%となっていました。第4四半期はわずかながらプラス成長となり、テクニカルリセッション(2四半期連続のマイナス成長)を辛うじて会費しました。23年通年の成長率は+0.6%。

統計局の責任者ジョー・デイア氏は「+0.1%の伸びは本当のプラス成長だとは思わない。寧ろ横這いだ」としました。

4. 民主化30年

同国は、初の全人種参加の民主的選挙実施から30年を迎えました。南アは、アパルトヘイト(人種隔離政策)を克服したものの、経済の低迷、高い失業率に苦しんでいます。初代黒人大統領マンデラ氏が率いて支持を集めてきた「アフリカ民族会議」(ANC)は、特に若者の間で支持を失いつつあります。

首都プレトリアで4月27日、民主化30年の式典が開催されました。ラマポーザ大統領は「彼(マンデラ氏)や多くの英雄たちが人生を捧げた民主主義の理想を実現するために、たゆまぬ努力を続ける」としました。

30年前の総選挙ではANCが圧勝して、その後30年間同党は政権の座に君臨。只、5月29日の総選挙では、ANCは初めて下院の過半数を失うとの予想が強まっています。

上記の通り、昨年10-12月期GDP成長率は+0.1%に留まり、失業率も3割近くに高止まり。政府は白人と黒人の経済格差是正を目指していますが、両者の賃金格差は3倍に開いたまま。

不満の受け皿として、黒人の若者を中心として、急進左派政党「経済的開放の投資」が人気を集めています。5年前の総選挙では10.80%の得票を獲得して、ANCの57.50%に次いで2位となりました。

今回の総選挙では汚職で辞任したズマ前大統領が新党を立ち上げて立候補の意向を示唆。ANCの保守層の支持があり、これもANC勢力減退の要因となっています。

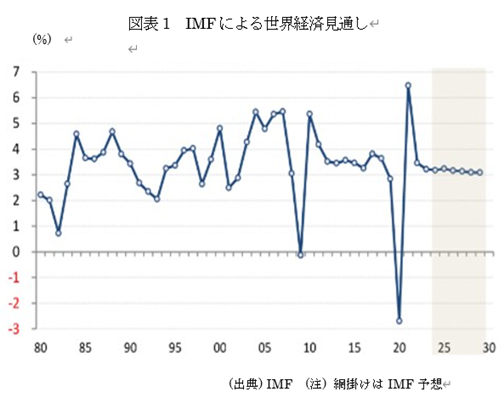

IMF世界経済見通し 令和6年4月26日

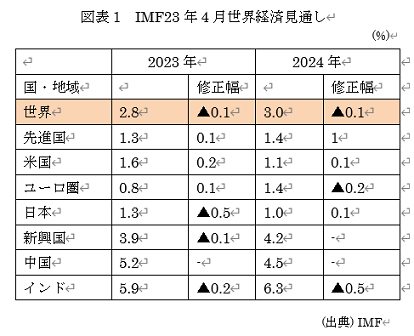

おはようございます。国際通貨基金(IMF)が4月16日に、世界経済見通しを改定しました。

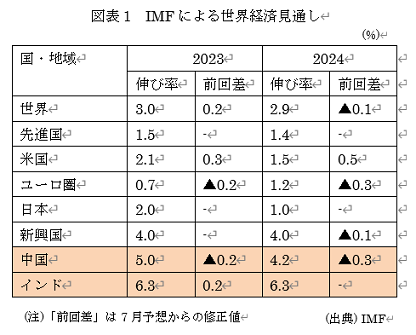

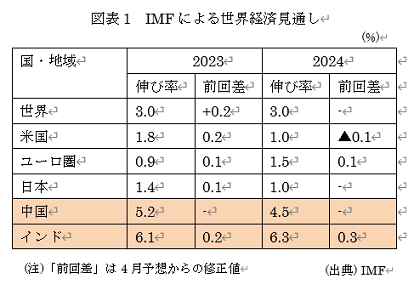

1. 24年見通しを上方修正

国際通貨基金(IMF)が4月16日に、世界経済は今年も緩やか乍ら着実に成長するとの見通しを発表。長引く高インフレ、中国や欧州における需要低迷、2つの地域紛争の影響など逆風がある中、米経済の強さが世界の国内総生産(GDP)を押し上げるとしました。

IMFは2024、25年の世界実質GDP成長列を+3.2%と予想。24年については前回1月見通しから+0.1%上方修正。米国の見通しを引き上げたのが主な要因。

2. 米国経済が堅調と予想

一方、国地域別で見ると、先進国では米国が堅調。23年が+2.5%、24年は+2.7%に加速するとしています。ユーロ圏も23年+0.4%、24年+0.8%と加速する予想。

他方、中国は23年5.2%から24年には+4.6%に減速すると予想。インドも23年7.8%から24年+6.8%に、ブラジルも23ね+2.9%から24年+2.2%へと減速する予想。

3. PPIではBRICs優位に

一方、購買力平価(PPI)で見ると、様相はかなり異なってきます。低所得国の方が、市場為替による影響が大きいため、総じて先進国のGDPが市場レートベースでは米国、中国、ドイツ、日本、インドという順番が、PPIベースでは中国、米国、インド、日本、ドイツの順に変わります。米国、中国のGDPシェアは市場レートベースではそれぞれ26.1%、16.9%。PPIベースではそれぞれ15.6%、18.7%。v

更に、G7とBRICs(中国、インド、ロシア、ブラジル、南アフリカ)の対世界シェアを見ると、市場レートベースではG7が徐々にシェアを低下させており、足下では米国経済の好調、ドル高により、ほぼ横這いの動き。BRICsは2000年以降規模を拡大しているものの、依然としてG7との格差は大きくなっています。

只、PPIベースでは、G7のシェアの低下ペース、BRICsのシャア拡大のペースが、市場ペースよりも早く、2021年にはシャアが逆転。以降も差が拡大しており、IMFでは、2025年にはG7が29.2%、BRICs33.0になるとしています。

中東での紛争が拡大 令和6年4月19日

おはようございます。ハマスによるイスラエル侵攻から半年が経過。中東での紛争は拡大の様相を呈しています。

1. ハマスによるイスラエル侵攻から半年が経過

昨年10月7日、中東ガザ地区の武装勢力ハマスがイスラエルに侵攻。1200人以上が殺害し、230人程度を人質として連れ去ったとされます。

その後イスラエルはガザに侵攻。イスラエルのネタニヤフ首相はハマス殲滅と人質の解放を目標として掲げてきました。ガザでは3万3千人以上が犠牲となりました。人質はまだ100人以上残っているとされ、ハマスの壊滅も実現していません。

2. イスラエルがシリアのイラン大使館周辺を空爆

4月1日、イスラエルがシリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館周辺を空爆。その結果、イランの革命防衛隊で国外特殊任務に当たるコッズ部隊の司令官でモハンマドレザ・ザヘディ准将ら7人と民間人6人が死亡。

殺害された多淫たちは、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに、武器屋資金を援助する役割を担っていました。イスラエルは、この半年間で、シリア国内のヒズボラ関連施設を攻撃して、革命隊員を殺害していますが、今回もイスラエルの諜報機関がゼヘディ氏らの所在を確認してミサイル攻撃を行いました。

3. イランがイスラエルを攻撃

続いて、イラン革命防衛隊は13日、イスラエルの特定の標的に対して無人機(ドローン)とミサイルを発射したと発表。イラン国営メディアが革命防衛隊の声明を伝えました。イランは300以上のドローンを発射したとみられます。バイデン大統領はイスラエルと「揺るぎない」連帯を表明。只、イスラエルのイランに対する軍事作戦の米国は加わらないとしました。

イランがイスラエル領に直接攻撃するのは始めた。中東情勢が今後、一段と不安定化する恐れがあります。イスラエルとイランは長年対立しているものの、これまではフーシなど代理勢力がイスラエルと攻撃してきました。

国連のグテレス事務総長はイランの攻撃を非難。「壊滅的な事態悪化の非常に現実的な危険性について強く警戒している」としました。

4. 原油価格が高値で推移

一方、原油価格先物は16日には反発。イスラエル軍トップがイランの攻撃に反撃する方針を示唆。中東情勢が緊迫化したことを受けています。イスラエル軍のハレビ参謀総長は15日、イランに対して偏激すると表明。

16日には北海ブレント先物が0.46ドル高の90.56ドル、米WTI先物5月限が0.43ドル高の85.84ドル。

イランによるイスラエルへの報復攻撃は予想よりも被害が少なかったため、紛争激化の懸念が後退して、原油先物の生産地は下落していました。

5. 金価格も上昇

他方、地政学的リスクの上昇は世界経済の不透明感などにより、金価格が連日上昇。金は「安全資産」の逃避先として注目される傾向にあります。従来には、金利低下時に金貨価格は上昇するとされてきました。

米国金利が今年後半には引き下げられるという見通しも金価格を後押ししています。又、米中の政治的対立により、ロシア、中国など新興国が外貨準備資産として米ドルを減らしています。代わりに中央銀行による金購入の動きが強まっています。原油、金など商品市況か今後も強含む可能性があります。

国家統計局から3月13日発表された2月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.7%と、伸び率は前月の+7.4%から加速(図表2参照)。市場予想から上振れ。

6. 株式市場は当面調整か

米国、日本などの株式市場は、昨年後半以来、半導体関連銘柄などを中心として、上昇。ここ1か月くらいは一服といった動きになっています。

中東などの上位性は先行きを予想するのが困難であるものの、イスラエルとイランとの戦いが長期化する懸念もあります。イランがホルムズ海峡でイスラエル関連の船を拿捕したり、イエメンのフーシ派が船舶を攻撃したりする動きもあります。

地政学的リスクの高まりにより、原油価格の高止まり、また米国の物価の高止まりもあり、米国長期金利が高止まる可能性もあります。株式市場については、しばらく軟調に推移することも考えられます。

ロシア3、4四半期GDP改定 令和6年4月12日

おはようございます。ロシア連邦統計局は第3、4四半期GDPを改定しました。

1. 第3、4四半期GDP成長率を改定

ロシア連邦統計局は4月5日、3、4四半期GDP成長率を改定。通年の成長率は+3.6%のままとしました。

第4四半期GDP成長率を前回発表の+5.1%から+4.9%に下方修正する一方、第3四半期は+5.5%から+5.7%へと上方修正(図表1参照、図表は当初発表数字)。

同行経済は2022年の低迷から回復したものの、ウクライナ戦争のための武器弾薬生産に大きく依存。国民の生活水準の向上を妨げている問題を覆い隠しています。

2. インフレ率が加速

国家統計局から3月13日発表された2月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.7%と、伸び率は前月の+7.4%から加速(図表2参照)。市場予想から上振れ。

3. 政策金利を据え置き

一方、ロシア中央銀行は3月2日の理事会で、インフレ圧力を抑制するため、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を16.0%に据え置くことを決定(図表3参照)。市場の予想通り。

同行は据え置き決定について、前回委会合時と同様、「現在のインフレ圧力は徐々に緩和しているが、依然として高い。需要は依然、財やサービスの供給能力を上回っており、ディスインフレ傾向が持続可能かの判断は時期尚早ん」として、「中銀の金融政策はインフレ率が24年に物価目標(+4.0%&)に収束し、その後、+4.0%近辺で安定的に推移することは、金融引き締め状況が長期間維持されることを前提としている」として、利下げ短観はまだ先であると示唆。

市場では今後、ロシア・ウクライナ戦争が主要酪農地帯のベルゴロドやクルスクなど両国の国境地域で激化、ガソリンやディーゼルなどの燃料や食料品の価格高騰が予想されることから、中銀はインフレ上振れを避けるため、金利据え置きを決定したとみています。

4. 為替の動向

ここで、為替を見ると、ロシアの通貨ルーブルは、昨年4月の1ドル=79.1ルーブル程度から、9月には同79.5ルーブル程度まで下落。その後小幅に上昇して、11月以降にはほぼ横這い(図表4参照)。

5. 景気の展望

上記の通り、10-12月期の実質GDP伸び率は前年比+4.9%に下方修正され、7-9月期の+5.7%(改定値)からは減速。昨年、ウクライナ侵攻後の落ち込みからの反動降下(ベース効果)もあり、高めの伸び率を維持。

季節調整系列の前期比では+0.8%(年率換算+3.1%)と、7-9月期の+0.9%、年率換算+3.5%とほぼ同じ伸び率を維持。

更に、過去データの改定により、ウクライナ侵攻後のGDP水準が総じて情報修正されて、戦争前(21年10-12月期)との比較では+2.2%。23年暦年の前年比伸び率は+3.6%と、2月7日発表の数字から変更なし。

只、戦争により労働力不足が目立ち、外資の撤退により自動車生産なども停滞。外資系のマクド成人などの後には、そっくりの店も登場しているものの、軍需産業以外の民生産業は不振。

中東においける地政学リスクの高まりもあり、原油高の局面が続いています。今年1-3月期以降も、概ね同じような経済状況が続く可能性があります。

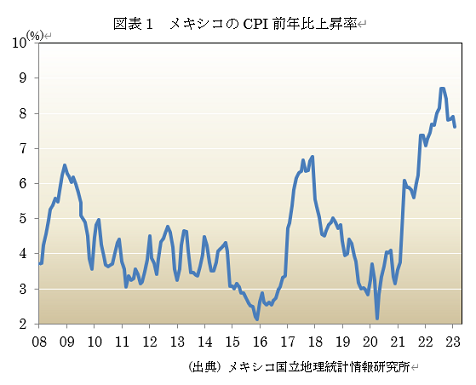

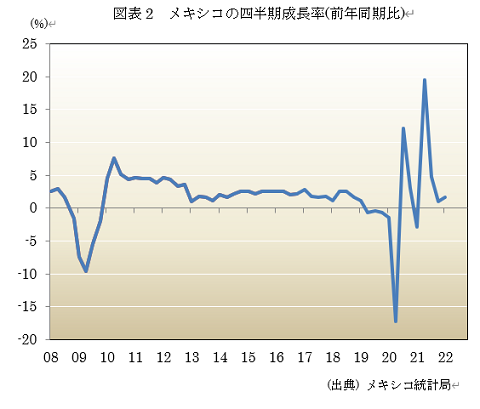

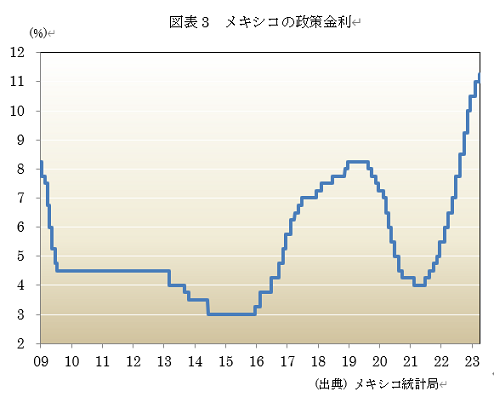

メキシコ経済堅調 令和6年4月4日

おはようございます。メキシコでは、景気が頭打ちの様相を呈しています。

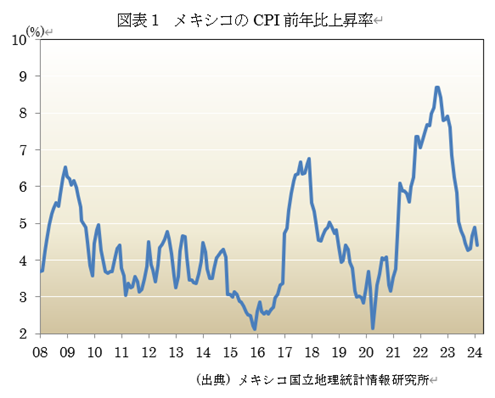

1. CPI上昇率は減速

メキシコ国立地理情報研究所は3月7日に、メキシコの1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.4%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.88%から減速。市場予想の+4.42%にほぼ一致。

2. 10-12月期GDPは+2.4%に減速

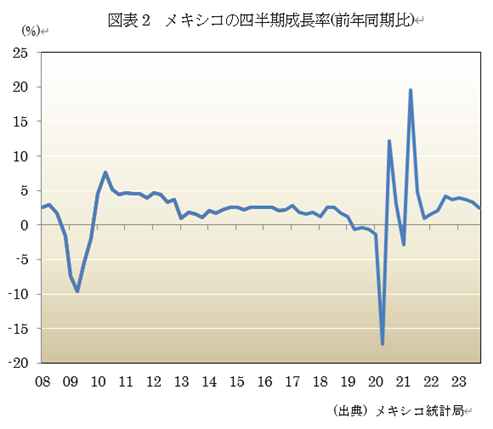

メキシコ統計局は1月30日に、10-12月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+2.4%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.1%から下振れ。前期の同+3.3%から減速。

第一次産業は+0.3%と、前期の+5.7%から減速。第二次産業は+3.1%と、前期の+4.3%から減速。サービスは+2.1%と、前期の+2.7%から加速。

2023年には、前年比成長率は+3.12%と、前年の同+3.9%から減速。

3. 政策金利を引き下げ

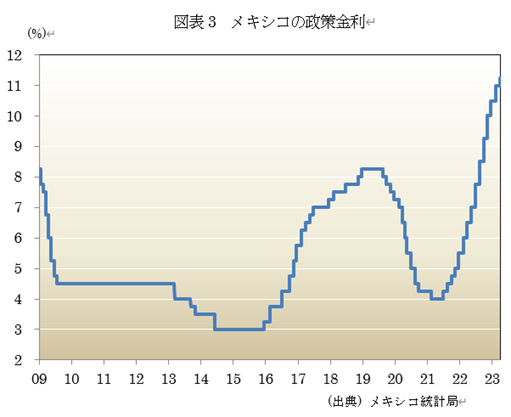

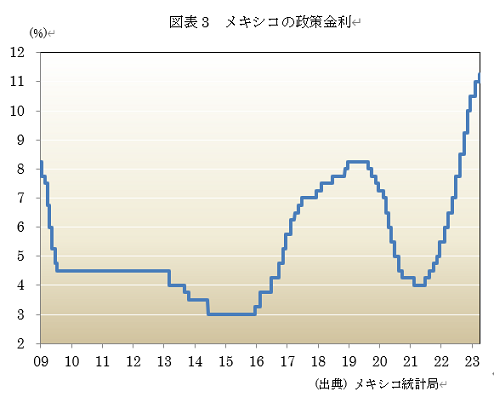

メキシコ銀行(中央銀行)は3月21日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.25%引き下げて11.00%にすることを決定(図表3参照)。2021年に引き締めを介して以降では、初の引き下げ。引き下げは市場の予想通り。

5人の政策委員のうちエスピノザ副総裁1人が11.25%の維持を主張して、ロドリゲス総裁を含む4人が引下げに賛成。4対1の利下げの決定により、少なくとも次の2四半期は連続引き下げが行われるとの観測も出ています。

同行は、今後については、物価圧力に注視しつつ、次回会合の判断も「データ次第」としました。

物価目標である+3%を中心に上下1%ポイントの範囲に収まる時期は、来年の第2四半期になるとの見通しは変更していません。

5. 中銀はハト派に転換

中銀の声明文で示唆された見通しでは、インフレ率が中銀目標に収束する時期は今年7-9月期との見通しを維持。年内のインフレ見通しを先月の会合時からわずかに上方修正しており、こうした状況下にも拘わらず利下げに動いたことになります。

中銀は従来よりもハト派色を強めていると考えられるほか、当面は斬新的な利下げを継続する可能性が高まっています。これまで強含みであったペソ相場を取り巻く環境が幾分変化すると見込まれます。

6. 為替と株価

ここで、メキシコの株価及び為替の動きを見ましょう。メキシコの通貨であるメキシコ・ペソは、20年11月以降、対ドルで上昇傾向。ロシアによるウクライナ侵攻などにより、原油など資源価格が上昇し、ペソにとっては追い風となっています。まら、米FRBの利上げの動きが強まっているものの、メキシコ中銀が追随して利上げの姿勢を示したことも、ペソの下支えとなっています。同行は8月末に為替ヘッジの段階的縮小に動き、8月末以降にはペソが対ドルで軟調。過去1年間では、昨年7月から10月にかけて対ドルで下落。その後は商品市況の堅調などもあり、対ドルで上昇。

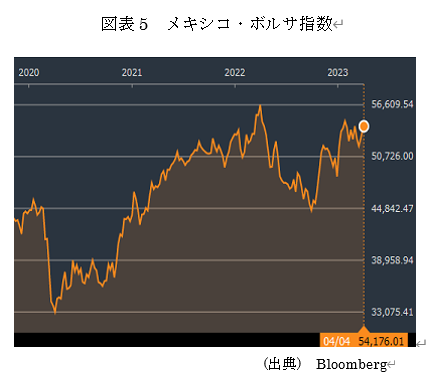

同国の代表的な株価指数の1つであるボルサ指数は、20年3月には新型コロナ・ウィルス感染拡大により大幅下落。その後は米連邦準備理事会(FRB)による大幅金融緩和、原油等商品市場の高騰もあり、株価は大幅反発。22年4月頃迄は堅調に推移。

その後は米FRBによる利上げ開始、米国およびメキシコ国内でのインフレ懸念の高まりなどで、株価は軟調な動きとなりました。その後、世界的な景気後退、米国FRBのタカ派的姿勢の維持により、株価は下落。23年後半からは、米FRB(連邦準備理事会)の利上げ打ち止めなどにより、やや反発。

7. 景気は頭打ちか

足下では食糧インフレが一服して、ペソ相場も強含みとなるなど、中銀が利下げしやすい環境にあったと言えます。先行きの政策運営について中銀は「データ次第」とするものの、インフレ見通しを僅かに上方修正したにも関わらず利下げしており、中銀はハト派に転嫁したとみられます。

したがって、これまで強含みする展開を見せてきたペソ相場を取り巻く環境も変化するとみられます。景気については、頭打ちの様相を強めると予想されます。

タイ経済停滞 令和6年3月29日

おはようございます。タイ経済は、停滞の様相を見せています。

1. 10-12月期成長率予想下回る

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は2月19日に、10-12月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.7%になったと発表。市場予想の+2.5%から下振れ。前期の同+1.4%(改定値)から減速。

前期比では▲0.6%。市場予想は▲0.1%。23年通年の成長率gは+1.9%と、22年の+2.6%から減速。

同国政府は、消費押し上げに向けて、利下げや140億ドル規模の国民への現金給付を推進。タイ中銀は利下げについて、慢性的な景気低迷の証拠が示唆されるかどうかに左右されると主張。今回のデータにより、タビシン首相が利下げを再び求めることとなる根拠が強まったと言えます。

2. 2月CPI伸び率はマイナス幅縮小

一方、タイ商業省は3月5日に、2月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.77%であったと発表(図表2参照)。前月の同▲1.11%からマイナス幅が縮小。市場予想の▲0.8%とほぼ一致。

3. 政策金利を据え置き

一方、タイ中央銀行は2月7日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.50%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは2会合連続。成長の押し上げへ利下げを求める政府の圧力に抗する形。

同行は会合後に発表した声明文で、「現在の政策金利はマクロ金融の安定維持と整合的だ」と指摘。「従って、大半のメンバーは今回の会合で金利維持を支持。構造的問題による潜在成長率低下を踏まえて、2人は▲0.25%ポイントの利下げを主張」としました。更に、金利を適宜調整する用意があるとしました。

4. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると過去1年で、タイ・バーツは昨年には4月から9月頃迄上昇。その後下落に転じたものの、12月以降には再び上昇(図表4参照)。

株価について見ると、代表的な株価指数の1つであるSET指数は、世界景気の回復とともに21年初頃方緩やかに上昇(図表5参照)。2023年に入ってからは、米FRBによる利上げ、世界的な景気後退懸念などにより軟調な展開。24年に入ってからも下落基調。

5. 景気は引き続き低迷か

中国景気の停滞が、タイ経済とって足かせとなる状態が継続。10-12月期成長率は前期比年率▲2.28%と、4四半期ぶりのマイナス。

外国人観光客の減少が外需を下押し。インフレ鈍化に関わらず、利上げの蓄積効果が家計消費や企業の設備投資の重石となっています。在庫の積み上がりと共に、企業業績も停滞。生産動向についても、幅広い分野で下振れのリスクが確認されており、今後、景気が後退する懸念が強まっています。

ブラジル経済不調 令和6年3月22日

おはようございます。ブラジル10-12月期GDP成長率は、前年同期比+2.1%に留りましました。前期比伸び率は▲0.0%と、予想の+0.1%を下回り、停滞色が強まっています。

1. 政策金利を引き下げ

ブラジル中央銀行1月31日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.25%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通りで5会合連続。同じペースでの利下げを継続する方針を示唆。

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りに展開した場合、委員会は次回の会合における同規模の追加引き下げを前回一致で予想し、このペースがディスインフレのプロセスに必要な収縮的金融政策の維持に適切であると判断している」としました。

2. インフレ率が鈍化

一方、ブラジル地理統計院は3月12日に、23月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.5%と、前月の同+4.51%から伸び率はほぼ横這い(図表2参照)。市場予想の+4.44%から上振れ。

分野別では、家賃・公共料金が+4.40%(前月は+4.98%)、衣料・靴が+7.29%(同+6.58%)、靴が+3.14%(同+3.34%)、教育が6.88%(同+8.20%)と減速。一方、食品・飲料が+2.62%(同+1.82%)、輸送が+6.24%(同+5.86%)と加速。

3.10-12月期GDPは+2.%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は3月1日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.1%であったと発表(図表3参照)。13四半期連続でプラス成長。市場の+2.2%から下振れ。前期の同+2.0%から加速。

生産分野別では、製造業が+2.9%と成長を牽引。特に原油、天然ガス、鉄鉱石の高水準の生産により、鉱業が+10.8%と大きな伸び。

サービスは+1.9%で、中でも金融・保険が+5.6%、不動産が+2.7%と堅調。他方、農業部門は小麦が▲22.8%、オレンジ▲7.4%と不調。

通年では、同国GDPは+2.9%の成長。

5. 為替と株価

ここで、ブラジルについて株価及び為替の動きを見ましょう。ブラジル・レアルは2019年12月末の1ドル=4.01レアルから、20年にはほぼ一貫して下落し、10月末には同5.74レアル迄下落。その後やや持ち直したものの、21年12月末には同5.571レアルに下落 (図表4参照)。一昨年12月末から今年2月末迄では+5.91%の上昇。

一方、代表的な株価指数の1つであるボベスパ指数は、19年末の115,964ポイントから20年3月には74,640ポイントへと大幅下落。その後、21年5月末には126,216ポイントに回復。一昨年12月末比で、今年2末には+17.25%の上昇。

6. 中銀は利下げ継続か

ここ数年のブラジルでは、水不足により電力の7割を占める発電の7割を占める水力発電の稼働率が低下。火力発電の再稼働を余儀なくされ、電力コストが上昇。商品高と米ドル高も重なり、インフレ率が上振れしたため、中銀は1年半に亘り利上げを行い、景気の重石となってきました。

商品高とドル高の一巡により、インフレ率が鈍化。中銀は昨年8月から断続的に利下げを行っています。足下のインフレ率は同行の目標域で推移しており、同行は31日会合でも▲0.5%ポイント政策金利を引下げ。

中銀は次回会合でも同程度の利下げに含みを持たせています。只、ルラ政権のばら撒き政策により財政が悪化。財政状況が経済の足枷となる恐れもあり、同行は難しい対応を迫られることとなりそうです。

インド経済好調継続 令和6年3月15日

おはようございます。インド経済は好調を持続しています。

1. 消費者物価指数上昇率がほぼ横這い

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が3月12日発表した2月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+5.09%(図表1参照)。前月の+5.1%から伸び率がほぼ横這い。市場予想の+5.02%からやや上振れ。

2. 10-12月期成長率+8.4%に加速

続いて、インド統計局が2月29日に発表した10-12月期成長率は、前年同期比+8.4%(図表2参照)。市場予想の+6.6%から上振れ。

供給サイドでは、サービスが前年同期比+6.7%(前期は同+4.5%)、金融・不動産が+7%(同+6.2%)。又、製造業が+11.6%(同+14.4%)と2桁の伸び率を維持。公益が+9%(同+10.5%)、建設が+9.5%(同+10.5%)。

政府支出は+7.8%+9〜10%程度であった前の2四半期から低下。財務省は23年9月、2年度の財政赤字を抑える目標は達成可能としていました。10月以降の大型インフラ事業への支出を抑えた模様。

政府は23年度(23年4月から24年3月)成長率目標が、主要国で最高水準の

7.6%との予想を示唆。従来+7.3%の予想でしたが、これを上方修正。5月迄に予定される5年に一度の総選挙を前にして、再選を狙うモディ首相にとっては追い風となります。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は2月8日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通り。6会合連続。

同行は、インフレ目標(+4%)達成に向けて「ディスインフレの最後の1マイル」に注力すると示唆。景気は引き続き底堅く、利下げはまだ先になる可能性があります。

ダス総裁は「積極的なディスインフレ政策を継続しなければならない」として、「ディスインフレの最後の1マイルは常に最も困難だ。その点に留意する必要がある。+4%の安定した低インフレが持続可能な経済成長に必要な岩盤を提供する」としました。

4. モディ首相3期目入りか

インドでは4-5月に総選挙(連邦議会下院総選挙)の実施が予定されています。モディ首相は総選挙後の3期目入りを目指す姿勢を示唆。与党BJP(インド人民党)も、勝利を意識した動きを見せています。

昨年末に実施された総選挙の前哨戦となる州議会選挙では、5州のうち3州でGDPが勝利。BJPと連立を組む地域政党が1州で政権を維持。最大野党である国民会議派が勝利した1州でもBJPは善戦。モディ政権とBJPの強さを改めて示しました。

5. 株価と為替

まず、為替については、インド・ルピーはドルに対して、2007年以降に一貫して下落(図表4参照)。2022年12月末と2024年2月末との比較では、▲0.1%と小幅下落。

株価は代表的な株価指数の1つであるSENSEX30指数が、20年末の58,253ポイントから3月末には29,468ポイントへと急落。但、その後は米FRBによる金融緩和、ワクチンの開発進展などにより、急回復。21年10月には59306ポイント迄上昇。22年12月末と24年2月末との比較では、+19.1%の上昇。

6. 景気などの見通し

今後は総選挙を前に投資が鈍化するほか、金融引き締めの累積効果により、景気の減速傾向が続く見込み。只、総選挙後の民間投資の回復や公共投資の持続的拡大により、投資主導の成長が続く見込み。

民間消費においても、農業生産の回復により持ち直していくと予想されます。成長率は24年度が前年度比+6.4%(23年度は7.6%)と低下する見込みである者の、順調な成長軌道を維持すると予想されます。

中国経済が低迷 令和6年3月1日

おはようございます。中国経済が低迷の様相を呈しています。

1. 鉱工業生産は加速

中国国家統計局が17日発表した12月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、前月の+6.6%から加速。市場予想の+6.6%から上振れ。

2. 10月小売売上高は減速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、12月の小売売上高は前年同期比7.4%と、前月の+10.1%から伸び率が減速。市場予想の8.0%から下振れ。

3.1-12月固定資産投資加速

他方、国家統計局による同日発表の1-12月の固定資産投資は、前年同期比+3.0%。1-11月期の+2.9%から加速。市場予想の+2.9%から上振れ。

4. 10-12月期GDPは+5.2%

一方、同日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

5. 香港の景気も低迷

一方、香港政府は2月28日、2024年の実質GDP成長率が+2.5〜32.5%になるとの予想を発表。中国の景気低迷で、前年の+3.2%並みの留まる見通し。不動産取引に関連する減税や観光客の呼び込み強化策などで梃入れを図る方針。

陳茂波財政官が28日に財政演説を行い、経済成長率見通しなどを示唆。23年には最大+5.5%の成長を見込んでいましたが、+3.2%に留まりました。

6. 中国の1月CPI下落幅拡大

一方、中国では国家統計局が2月8日に、1月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比▲0.8%なったと発表。前月の▲0.3%から下落幅が拡大。市場予想の▲0.5%から下振れ。4か月連続の下落で、2009年9月以来の大幅マイナス。食品価格下落が影響。

前月比では+0.3%。市場予想の+0.4%から下振れ。12月は+0.1%。

7. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、1月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.5%と、前月の同▲2.7%から下落幅が縮小。市場予想の▲2.6%から上振れ。

前月比では▲0.2%。12月は▲0.3%。

ユニオンバンケールプリヴェ(香港)のアジア担当シニアエコノミスト、カルロス・カサノバ氏は顧客向けノートで、「デフレ・ディスインフレは定着しつつある。この下落は国内消費の低迷を物語っている。株式市場の大幅な売りがセンチメントとそれに伴う消費落ち込みの一因と考えている」と指摘。

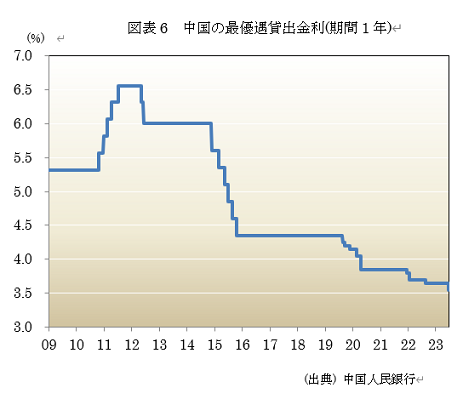

8. 利下げも効果は限定的か

一方、中国人民銀行(中銀)は20日、5年物最優遇金利(LPR)を▲0.25%ポイント引き下げて、3.95%としました。他方1年物LPRは3.45%に据え置いており、住宅ローンの指標である5年物LPR引き下げにより、不動産市場のテコ入れを狙ったとみられます。

今回の引き下げ幅は2019年に制度が導入されて以来最大であり、当局の真剣さが伝わってきます。昨年末以降、地方レベルを中心として規制緩和などによる需要喚起が実施されています。先月には預金準備率も引き下げており、景気下支えに動いています。

只、金融市場では人民元安を警戒して為替介入に動いている様子があるなど、緩和効果を相殺する動きもみられます。中国では大手不動産会社の経営が相次いで行き詰っており、利下げの効果も限定的になると予想されます。

マレーシア経済減速 令和6年2月23日

おはようございます。マレーシア経済には、減速感が強まってきました。

1. CPI上昇率は横這い

マレーシア統計庁は1月22日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.5%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+1.5%と同じ。市場予想と一致。

2. 10-12期成長率は+3.0%に減速

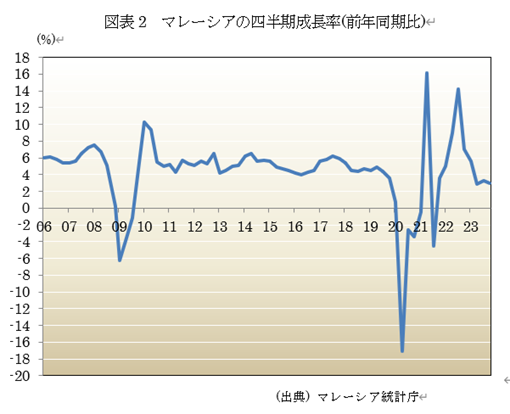

マレーシア中銀は2月16日に、10-12月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+3.0%になったと発表(図表2参照)。前期の同+3.4%から減速。市場予想の+3.4%から下振れ。

猶、2023年通年の成長率は前年比+3.7%と、前年の+8.7%から低下。同国政府が目標としていた+4〜5%の成長率を下回りました。v

民間消費は同+4.2%と、前期の同+4.6%から小幅低下。政府消費は同+7.3%(同+5.8%)。総固定資産形成は+6.4%(+5.1%)と加速。純輸出はGDP成長率への寄与度が▲2.7%ポイント(同▲1.4%ポイント)改善。

3. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行1月24日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場予想通り。政府が年後半に予定している燃料補助金の削減後に物価上昇が再燃するリスクに備えて、対応の余地を残しました。昨年5月に+0.25%ポイントの利上げを来ない、その後は据え置きを維持。

今年は経済成長が改善する見通しにあるものの、地政学的な緊張感の高まりや世界の金融市場でボラティリティーが上昇するなど、国外にリスクが残っていると声明で説明した。

中銀は声明で、今年は経済成長が改善する見通しにあるものの、地政学的な緊張感の高まりや世界の金融紫綬でボラティリティが上昇するなど、国外にリスクが残っているとしました。

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、マレーシアの通貨リンギットは、23年3月以降に下落(図表4参照)。世界的に景気が鈍化して、マレーシア国内の景気も鈍化していることなどが影響。

株価は、代表的な株価指数の1つであるKLAC指数をみると、22年初めから新型コロナ万円などにより下落。23年に入ってからは、世界景気の回復などにより、同指数も上昇(図表5参照)。

6.リスクと課題

昨年10-12月期GDP成長率は、前期比年率▲8.09%と、4四半期ぶりン個マイナス。足下の景気が鈍化。世界経済の減速もあり、財輸出が下振れ。金利高の長期化もあり、企業部門の設備投資や住宅投資も伸び悩んでおり、家計消費も弱含んでいます。

昨年のGDP成長率は政府見通しを下回りました。22年振りの高成長となった22年からは大きく鈍化。政府や中銀は今年の成長率見通しを+4〜5%に加速するとしています。国内外の景気情勢を見ると、下振れの可能性が高いと言えます。

フィリピン経済減速 令和6年2月16日

おはようございます。フィリピン経済の減速感が強まっています。

1. 1月CPIが減速

フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は2月6日に、1月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+2.8%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+3.9%から減速。市場予想の+3.1%から下振れ。

2. 政策金利を据え置き

一方、フィリピン中央銀行は12月14日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を6.50%に据え置くことを決定(図表2参照、上限を表示)。据え置きは市場の予想通り。

同行が政策金利を16年ブリの高水準に据え置いたのは、11月のインフレ率が+4.1%と、中銀目標である+2〜4%の上限近くに低下したことを受けたもの。

3. 10-12月GDP+4.3%に減速

一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は1月31日に、10-12月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.6%の伸びになったと発表(図表3参照)。7-9月期の+5.9%から減速。市場予想の+5.2%から上振れ。

猶、2023年通年の成長率は前年比+5.6%(2022年は同+7.6%)と鈍化、政府目標の+6.0〜+7.0%を下回りました。

10-12月期GDPを需要項目別で見ると、輸出と政府消費の減少が成長率低下につながっています。

民間消費は前年同期比+5.3%(前期同+5.1%&)と小幅上昇。政府消費支出は▲1.8%(同+6.7%)と、2四半期ぶりに減少。総固定資本形成は+14.6%(同+1.7%)と大幅加速。建設投資は+14.6%(同+17%)と2桁伸び。純輸出はGDPへの寄与度が▲1.7%ポイントで、前期の+1.3%ポイントから悪化。

4. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、フィリピン・ペソは21年5月末に1ドル=47.67ペソの高値を付けたのち、対ドルで一貫して下落(図表4参照)。ペソの下落の要因としては、経常収支の悪化、資本の流出、ペソの下落についての中銀の容認などがあります。また、米連邦準備理事会(FRB)がテーパリング(資産買い入れの縮小)、利上げの意向を示唆したため、新興国から資金が流出しました。

22年に入ってからは米国の物価の大幅上昇、FRBによる大幅利上げでドルが上昇。22年10月には、1ドル=58.20ペソまで下落。その後、フィリピン中銀の利上げなどにより、ペソが反発。23年3月には同54.29ペソ。その後は反落し、22年12月末と24年1月末の比較では、ペソは対ドルで▲0.97%の小幅下落。

株価は、フィリピン総合指数が20年3月31日に5,266ポイントまで下落したのち、その後は上昇に転じました。只、株価も米FRBによる大幅利上げ、世界的な商品市況高騰などにより、22年2月以降、下落基調に転じました。22年9月には5,741ポイント迄下落。その後はフィリピン経済の堅調などにより戻り調子。その後は世界景気の減速などにより、横這いに転じました。22年12月末と24年1月末との比較では、同指数は+0.86%の小幅上昇。

5. リスク要因など

昨年通年の経済成長率は、政府目標である+6〜7%を下回りました。足下の景気は底入れしており、過度な悲観は不要であると思われます。只、足下のインフレ率は鈍化しているものの、食糧インフレの懸念に加えて、通貨ペソ安が再燃。現大統領と前大統領の政治的対立もあり、ペソ安圧力懸念があります。

政府は今年の成長率目標を+6.5〜7.5%と、昨年を上回る水準としており、財政拡大によりこの目標を達成しようとするとみられます。目標に拘れば、想定以上の財政悪化を招くリスクがあり、供給懸念も重なり、インフレリスクを高める可能性があります。

インドネシア2023年成長率鈍化 令和6年2月9日

おはようございます。インドネシアの2023年成長率は、鈍化しました。

1. 1月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は2月1日に、12月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.57%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.55からやや上振れ。前月の+2.61%から減速。

2. 政策金利を据え置き

一方、インドネシア中央銀行は1月17日の理事会で、インフレ低下と通貨ルピアの安定を受けて、政策金利であるBIレートを6.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通り。据え置きは3会合連続。

同行は会合後に発表した声明文で、金利据え置きを決めたことについて、前回会合時と同様、「ルピア相場を安定させる政策を強化するため、更に、インフレ率を24年の物価目標である前年比+1.5〜3.5%(中央値+2.5%)の範囲内に抑制するための先制的かつ将来を見据えた措置だ」としました。

3. 10-12期GDP+5.04%に加速

インドネシア中央統計局(BPS)は2月5日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.04%であると発表(図表3参照)。前期の+4.94%から加速。市場予想(同+5%)を若干上回りました。

猶、2023年通年の成長率は+5.05%(2022年は+5.31%)と、鈍化。

10-12月期のGDPを需要項目別に見ると、輸出と政府消費の回復が成長率加速に寄与。

民間消費は前年同期比+4.78%(前期は+5.08%)と鈍化。政府消費は同+2.8%と、前期の同+3.93%から加速。総固定資本形成は+5.02%(同+5.77%)と鈍化。純輸出は成長率寄与度が+0.45%ポイント(同+0.46%ポイント)と、ほぼ横這い。

4. 2023年GDP成長率の評価と先行き

インドネシア経済は、コロナ禍からの経済活動の正常化により、2022年にはGDPが+5.31%(2021年は+3.70%)と加速。2023年には物価上昇と金利上昇を受けて景気拡大ペースが鈍化。2023年成長率は+5.05%と、前年の成長率を下回りました。

今後については、景気の伸び悩みが続く見込み。2024年には財・サービスの輸出回復が見込まれるものの、一次産品価格は依然として低迷。財輸出の大幅な増加は見込みにくく、インバウンド需要の回復ペースも緩やか。

更に、中銀は禁輸緩和すると見込まれるものの、金利引き下げは米国FRB(連邦準備理事会)の利下げ転換を待ってのことと予想されます。そのため、年内は現在の金融引き締めの影響が、内需を抑制することとなりそう。

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、インドネシア・ルピアは2019年12月末から20年3月末にかけて▲17.4%の大幅下落。世界的な新型コロナ・ウィルスの感染拡大により、投資家が新興国から資金を引き揚げたことなどが響きました(図表4参照)。その後、米連邦準備理事会(FRB)による大幅金融緩和などにより、ルピアは対ドルで急激に戻す展開。21年後半以降は対ドルで下落に転じて、22年11月には1ドル=15,7000ルピア迄下落。ただその後は上昇に転じて、22年末から24年1月末では、▲0.92%の小幅下落。

株価についても、ジャカルタ総合指数は19年末から20年3月末まで▲27.9%の大幅下落。その後は一転して急速に戻す展開。その後も堅調に推移しており、22年末と24年1月末との比較では、+9.53%の小幅上昇。

6. 2月の大統領選

2月の大統領選では、総投票数の過半数を獲得する候補者がいなければ、6月の決選投票にもつれ込むこととなります。その場合、政治の不透明感が続くため、民間企業が設備投資を控える動きが継続するとみられます。

今年1月の世論調査では、最有力候補であるプラボウォ・スビアント国防相(ギリンドラ党党首)とジョコ大統領の長男であるブラン・ラカブミン氏のペアの支持率が初めて50%を超えました。1回目の投票で決着がつく場合、民間企業による設備投資再開のタイミングが速まり、内需の下支えとなる事も予想されます。

もしトラに備えよう 令和6年2月2日

おはようございます。もしトラ、即ち「もしトランプ氏が大統領になったら」に備える必要があります。

1. トランプしが予備選で連勝

今年11月の米大統領瀬に向けた野党・共和党の候補者選びの第2戦となる北東部ニューハンプシャー州の予備選が23日に行われ、ドナルド・トランプ前大統領が初戦のアイオワ州に続いて連勝を確実にしました。ニッケー・ヘイリー元国連大使は同日夜に、支持者を前に演説し、選挙戦を継続すると表明。

開票89%の段階で、トランプ氏の得票率は55%と、ヘイリー氏の43%をリード、その後、勝利が確定。

共和党の指名争いでは、15日にやはりトランプしが勝利。2位につけていたフロリダ州知事のロン・デサンティス氏は21日、撤退を表明。

2. トランプ氏とバイデン氏の支持率が拮抗

一方、最新の世論調査では、トランプ前大統領とバイデン大統領が直接対決した場合の支持率は、ほぼ互角となっています。

マサチューセッツ州ボストンのエマーソン大学が1月30日、2024年米国大統領選挙などに関する世論調査を発表。トランプ氏とバイデン氏を候補者として大統領選が行われた場合、こちらに投票するかという質問に、トランプ氏46%、バイデン氏45%と、+1%ポイントの差。2023年12月の同大学の調査では、トランプ氏が+4%ポイントのリード。

同調査担当のスペンサー・キンボール事務長は「バイデン氏は民主党を支持する有権者の間で支持を強化することに成功した」としました。具体的には、12月調査との比較で、民主党を支持する有権者で支持者を未定とする割合が30%から19%に減少して、バイデン氏の支持率が63%から73%に上昇。特に40歳未満の変化が顕著で、12月の52%から66%に増加。

3. 米中が高官会談で一致

一方、サリバン米大統領補佐官と中国外国トップの王毅共産党政治局員兼外相は26-27日、タイの首都バンコクで会談。米中首脳により電話協議の今春実施に向けて調整することで一致。

両氏は、米中が「戦略的な意思疎通」の維持に注力することを確認。昨年6月に訪中したブリンケン米国務長官が今年中に北京を訪問することも計画。

バイデン政権は昨年より中国との対話を重視しており、「もしトラ」になれば、トランプ氏は中国に対してより強硬な態度に出ることも予想されます。

4. 東アジアで地政学リスク高まるか

台湾総統選では13日投開票が行われ、与党・民進党の頼清徳副総裁(64)が最大野党・国民党の侯友宜ホウヨウイー 新北市長(66)、台湾民衆党の 柯文哲クォーウェンジョオー 前台北市長(64)を破って初当選。有権者は頼氏が掲げる中台関係の「現状維持」を選択。

一方、中国共産党は選挙前に様々な工作をして、頼氏の当選を阻止しようとしましたが、失敗。中国はフィリピンとの間でも緊張を高めています。今後、南シナ海、東シナ海などでは、中国と周辺諸国との間での緊張が高まるものと予想されます。

5.もしトラにどう備えるか

では、もしトラにどう備えるかということになりますが、一番の懸念はトランプ氏が大統領になった場合、欧州、日本、韓国など同盟国への関与を弱めることでしょう。欧州では既に、もしトラに備えて、欧州独自の防衛を考え始めています。

東アジアでも、トランプ氏が同盟国への関与を弱め、米軍を自国内に移動させる可能性があります。地政学的リスクの高まりで、日本の株式市場が漁夫の利を得ることも考えられます。他方、中国株式市場については、引き続きネガティブな見方がされる可能性があります。

世界で紛争が多発 令和6年1月26日

おはようございます。世界で紛争が多発しています。

1. 米英軍が再びフーシを攻撃

米英軍は、中東の紅海で民間商船を狙った攻撃を繰り返しているイエメンの新イラン武装組織フーシ派に対して、新たな攻撃を行いました。

米国防総省は22日、米英軍が豪州など4か国の支援を受けて、イエメンにあるフーシ派の拠点を攻撃したと発表。

米中央軍はフーシ派のミサイル関連施設や地価の武器保管施設など、8か所を標的にしたとしています。

イスラエルとハマスの戦闘を受けて、フーシ派昨年11月以降、紅海を通過する民間商船などを30回以上攻撃。航行の自由や世界的な物流に支障を来しています。

2. パキスタンがイランに報復

一方、パキスタンは18日、隣国イラン領内をミサイル攻撃したと発表。16日にイランがパキスタン領内を攻撃したことにより、両国関係が悪化。

パキスタンは国境を接す津イランのシスタン・バルチスタン州にある「エロリストの隠れ家」を攻撃したと表明。

イランのメディアは17日より、パキスタンとの国境に近いサラヴァン市周辺で、爆発音が数回聞こえたと報じました。

3. 中国とフィリピンが南シナ海領有で対立

南シナ海の領有権問題で、フィリピンと中国が再び対立。南シナ海のアユンギン碓周辺で週末に起きた双方の船舶衝突を巡って互いに非難。先月、両国首脳が緊張緩和に向けての方策を模索したものの、当該海域で緊張が継続。

フィリピン沿岸刑ぞ体は、中国側が放水砲を使用対上、フィリピンの補給線と塩害警備船に衝突して、1隻が「深刻なエンジン損傷」を受けたと非難。一方、中国海警局はフィリピンが意図的に衝突したと主張。

先月米サンフランシスコで開催されたアジア太平洋ン経済協力会議(APEC)首脳会議中、フィリピンのマルコス大統領と中国の習近平国家主席が会談。マルコス氏は、地政学的な問題が両国関係を決定づける要素となるべきでないとの見方で、習氏と一致したと述べていました。

4. 台湾総統選で与党の頼氏当選

台湾の「元首」に当たる相当を選ぶ選挙の投開票が13日行われ、与党・」民進党の頼清徳副総裁(64)が当選。

2期にわたって中国に対して厳しい態度で臨み、米国や日本などとの連携を模索してきた同党の蔡英文相当の路線を継承することになります。同一政党の政権が3期継続するのは、1996年の直接投票による総統選が開始して以来初めて。

医師出身の頼氏は嘗て、「台湾独立耕作者」と自称。中国の習近平国家主席は「台湾独立派」とみなして敵視。習政権は頼氏の当選を阻止するために、軍事的な圧力をかける一方、経済的な恩恵をちらつかせて、総統選に介入。頼氏の当選を受けて、中国は台湾に対する圧力を更に強めることとなりそうです。頼氏は、米国、日本など民主主義国との連携を探ることとなりそうです、。

5. 紛争のリスクに備える

ウクライナとロシアの戦争、イスラエルとハマスの戦闘も継続。世界的に地政学的リスクが拡大する傾向にあります。

東アジアに置いても、中国と台湾を巡る対立が深刻化。これにより、中国から投資家が資金を引き揚げて、日本株に資金を振り向ける動きも強まっています。又、半導体はTSMCなど台湾メーカーがかなりのシェアを持って生産していますが、リスク回避の観点から、TSMCなどが向上を日本、米国に建設する動きを見せています。投資家の脱中国の動きが強まる可能性が高いと言えます。

中国10-12月期GDP回復するも先行きに不透明感 令和6年1月19日

おはようございます。中国の10-12月期GDPは回復したものの、先行きに不透明感が強まっています。

1. 鉱工業生産は加速

中国国家統計局が17日発表した12月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、前月の+6.6%から加速。市場予想の+6.6%から上振れ。

2. 10月小売売上高は減速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、12月の小売売上高は前年同期比7.4%と、前月の+10.1%から伸び率が減速。市場予想の8.0%から下振れ。

3.1-12月固定資産投資加速

他方、国家統計局による同日発表の1-12月の固定資産投資は、前年同期比+3.0%。1-11月期の+2.9%から加速。市場予想の+2.9%から上振れ。

4. 10-12月期GDPは+5.2%

一方、同日発表の10-12月期実質GDPは+5.2%。8年ぶりに名目を上回りました。政府目標の「+5%前後」を達成。「ゼロコロナ政策」で景気が低迷した22年の反動もあります。不動産市況は低迷。デフレ圧力が強く、内需は低迷しています。

5. 失業率を公表

一方、同統計局は同日、都市部の16-24歳の失業率の発表を再開。昨年12月失業率は学生を除いて14.9%。統計局は昨年8月の発表で、7月から若年失業率の公表を一時停止。

統計局の康義局長は17日の記者会見で、若年失業率について、「若者の就職、失業状況を、より正確にモニタリングする」ために見直したとしました。在学中の若者を対象としないことで、正確な状況が把握できるとしました。

公表停止前となる昨年6月分の失業率は21.3%で、確認可能な2018年以降と最も高くなっていました。只、実感としては若者の失業は減少しておらず、統計手法には疑問の声も寄せられています。

6. 景気は今後低迷か

10-12月期GDP成長率は+5.2%と、一見すると回復傾向にあるように見えるものの、一昨年末の唐突なゼロコロナ終了による経済混乱の反動が影響。前期比年率では+4.1%に留まっています。昨年通年の成長率は+5.2%と政府目標をクリアしたものの、デフレ傾向にあります。

ドル換算の23年名目GDPは前年から▲0.5%の縮小。人民元を大幅に切り下げた1994年以来、29年ぶりのマイナス。景気停滞により、この1年で人民元が対ドルで▲4.9%の下落。中国のGDPの世界シェアは、2023年に16.9%。ピークの21年の18.3%から▲1.4%ポイントの下落。

今後は労働力不足も深刻になると予想されています。23年末の総人口は2年連続で減少して、出生数は建国以来の最小。16-59歳の働き手は11年をピークに減少。政府はこれまで、インフラ投資などで景気を梃入れしてきましたが、今後も不動市況の低迷が続く見込みであり、大規模な公共事業による景気の浮揚も難しくなっています。

世界銀行が世界経済見通しを下方修正 令和6年1月12日

おはようございます。世界銀行が世界経済見通しを下方修正しました。

1. 世界経済見通しを下方修正

世界銀行は9日、最新の世界経済見通しを公表。2024年の世界の経済成長率が+2.4%と、3年連続で鈍化すると予想。多くの発展途上国貧困の長期化と高水準の債務に苦しむことになると予想。

20年代前半の経済成長率は、5年間としては過去30年で最悪となる可能性が高いとしています。新型コロナ・ウィルスの流行、ウクライナ戦争、各国のインフレ率、金利の急上昇が背景。23年の世界経済成長率は+2.6%、22年は+3.0%、21年は+6.2%。

4年の経済成長率は、新型コロナ流行を受けてマイナスとなった20年の除くと、09年の世界的な金融危機以来で最低。

25年にはやや加速する見通しである者の、6月時点の予測の+3.0%から下方修正。先進国の景気減速が予想されるとしています。

世銀は30年迄に極度の貧困をなくす目標を掲げているものの、地政学的な紛争により、達成は難しいとみられます。

世銀チーフエコノミストのインダーミット・ギル氏は、「大幅な軌道修正がなければ、20年代はチャンスを無駄にした10年として終わるだろう」としました。

2. 中国経済は一段と減速

中国経済も世界経済の重石となっています。24年の同国の経済成長率は+4.5%。新型コロナ流行の影響を受けた20年と22年を除くと、過去30年余りで最低。

6月時点の予想から▲0.1%ポイント下方修正。不動産部門の混乱が続き、個人消費が低迷。25年の成長率は更に鈍化して+4.3%となる見通し。

同行のアイハン・コーゼ副チーフエコノミストは、中国の景気減速について「人口減少と高齢化、負債増大に伴う投資の制約、生産性の向上の機会縮小を背景として潜在成長率が鈍化する道にもとりつつある」としました。

新興国・途上国の24年の経済成長率は+3.9%と、23年の+4.0%から鈍化。10年代の平均を▲1%下回る見通し。

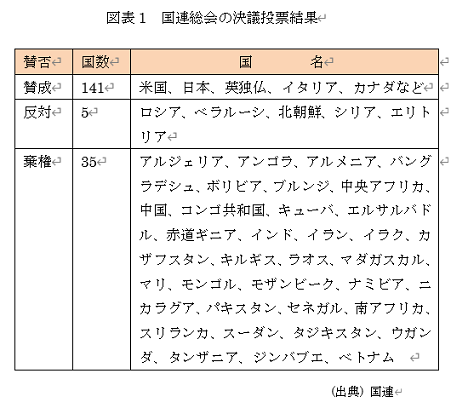

この水準の成長率では、増大する人口が貧困から脱却できず、24年末には途上国の人口の約25%、低所得国の40%が新型コロナ流行前の19年より貧しくなるとしています。

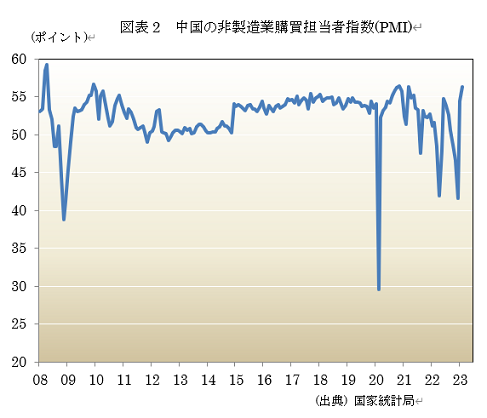

ざいます。12月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。

3. 12月製造業PMIは前月から低下

ここで、中国の最近の景気動向を見ておきましょう。中国国家統計局が31日発表した12月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.0と、前月から▲0.4ポイント低下。景気の好調不調の分かれ目である50を3カ月連続で割り込みました。市場予想の49.5から下振れ。当局の追加景気支援の必要性を示唆。

同統計局は、「現在の外部環境は一段と複雑で厳しく、不透明になっている。海外受注の減少や国内の有効需要不足が、直面している主な問題だと、一部の調査対象企業は回答した」としました。

構成指数の新規受注は48.7で、3カ月連続で低下。外需も引き続き弱く、新規輸出受注指数は45.8で9か月連続縮小。

4. 非製造業PMIは上昇

一方、同日に発表されたサービス業などの非製造業の景況感指数は50.4と前月の50.2からやや上昇。市場予想は50.5。政府主導のインフラ投資がここ数か月で加速。建設セクターの拡大が下支え。一方、サービス活動を示唆する指数は49.3と、11月に同水準。

12月のPMIは、中国の景気回復ペースがここ数か月で鈍化していることを示唆。当局は2024年も景気を重視する姿勢を示しており、財政・金融当局には、今後景気対策を講じるよう、圧力が高まると予想されます。

中国の景気は注記的に停滞する可能性が高く、今後、中国のGDP(国内総生産)が米国を追い抜くことはないのではないか、との見方も強まっています。

米中対立が継続か 令和6年1月5日

おはようございます。本年もよろしくお願いします。今年の新興国の動きを探る上で、米中対立が継続するかどうかは、1つの重要なポイントといえるでしょう。

1. 米中首脳が会談

まず、米バイデン大統領と中国の習近平国歌主席は、11月16日、米国のサンフランシスコ近郊で1年ぶりに首脳会談を開催。国防相会談を再開させることなどで合意。只、台湾を巡っては平行線が目立つなど、立場の違いも浮き彫りとなりました。

米国側発表によると、両首脳は会談で、去年11月以降行われていない国防相会談を再開することや、米中の司令官同士が軍事演習や軍の展開について対話を行うことで合意。

又、AI(人口知能)の安全性を向上させるため、両政府で協議することや、国際的な違法薬物製造や密売への対応を両国が協力して進めることを確認。

只、台湾を巡っては意見が食い違っており、又、米国による中国に対する先端技術の規制などについても、両者が歩み寄った形跡はありません。

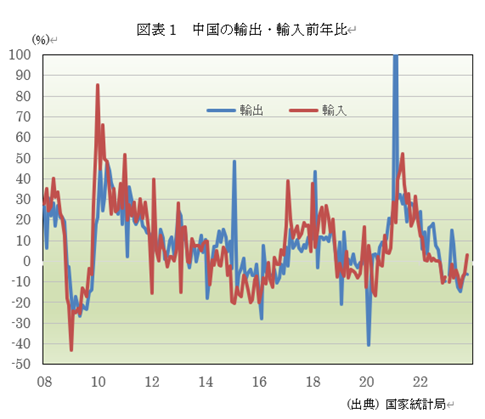

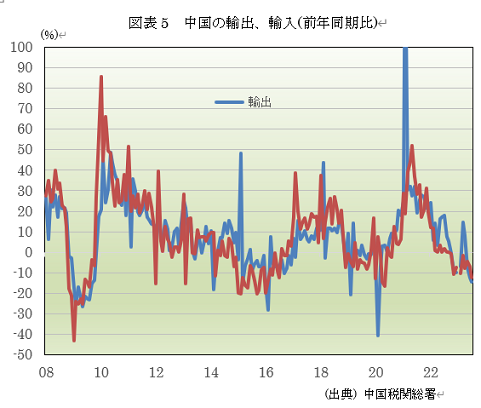

2. 中国の貿易が低迷

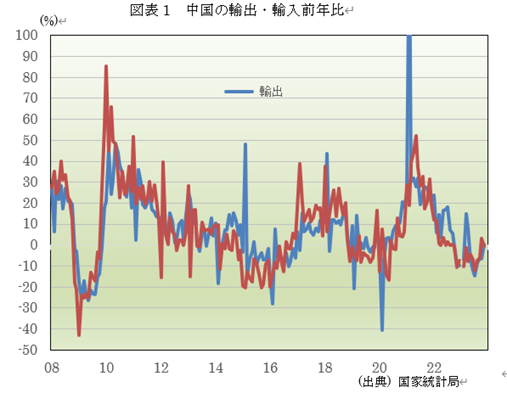

一方、中国税関総署が12月7日発表した11月の貿易統計によると、ドル換算で輸出は前年同月比+0.5%と、前月の▲6.4%から反発。一方、輸入は▲0.3%と、前月の+3%から反落。新型コロナ・ウィルスの感染が再拡大していた昨年を下回ったことにより、国内需要の停滞を改めて示唆。

比較の対象となる昨年11月には、新型コロナ・ウィするが再拡大して、厳しい行動制限が敷かれていました。輸入がそれを下回ったことにより、不動産市場の低迷の長期化などにより、国内需要が低迷していることを改めて浮き彫りにしました。

米中の対立が今後も継続するとすれば、中国の貿易が引き続き低迷し、世界景気に対してもマイナスの要因となる可能性があります。

3. 中国がレアアース加工技術の輸出を禁止

他方、中国は12月21日に、レアアース(希土類)の抽出・分離技術の輸出を禁止。半導体の材料となるガリウム・ゲルマニウムなどの輸出規制二続く措置で、戦略的鉱物で支配的地位を維持する狙いを持っていると見られます。

らアースの加工技術について、商務省は一昨年12月に、国家安全保障と公共の利益の保護などを目的とする「輸出禁止・制限技術カタログ」に追加する方向でパブリックコメントを募集していました。

レアアース金属・合併材料の生産技術や、一部レアアース磁石の製造技術の輸出の禁止。

4.米が対中国半導体規制を強化

他方、米バイデン政権は一昨年10月に発表した先端半導体及び半導体製造装置への中国のアクセスを制限する抜本的な措置を強化する方向。米国は地政学上のライバルである中国が軍事的に優位に立ちうる最先端技術を開発するのを阻止する構え。

新たなルールは、一昨年の規制措置を改良して、抜け穴をふさぐことを目指しています。バイデン政権は人口知能アプリケーション用のグラフィックチップや先端半導体製造装置を中国企業に販売する際の規制強化を目指しています。

5. 中国は独自技術開発を推進

中国は、国内の独自技術開発で一定の成果を挙げつつあります。米中対立のさなかにある中国通信大手、華為技術(ファーウェイ)は8月、回路線幅7ナノメートルの先端半導体を搭載した新型スマートフォンを発売、分解すると、このチップは中国企業によって製造されたことが判明。米国が輸出規制で阻止を図ったものを遥かに超える製造能力を示唆。

他方、中国のアリババグループ傘下の地図情報サービス「高徳地図」を中国IT大手華為技術(ファーウェイ)は11月30日、同社の独自OS「HarmonyOSNEXT」をベースとする地図アプリケーションの開発を始める協定を締結。同社OSで地図アプリ開発が始まるのは初めて。

昨年8月時点で、同社OSのデバイスの株は7億台を超えており、開発に携わるスタッフも220万人を超えているとしています。

6. 米中分断が更に進展か

このように、米国が先端半導体技術などで中国への圧力をさらに強め、中国も独自の技術開発に余念がありません。中国習近平政権はAI、ロボット、半導体など先端技術について、国内の開発体制を強化しつつあります。

米中対立の継続により、世界の貿易は頭打ちとなる可能性があり、世界景気にとってはマイナス要因となる可能性があります。又、鉱物資源、農産物を中国に輸出している新興国にとっては、中国の景気停滞が、外需停滞の要因となる恐れがあります。

新興国経済を振り返る 令和5年12月29日

おはようございます。新興国経済を振り返ってみましょう。

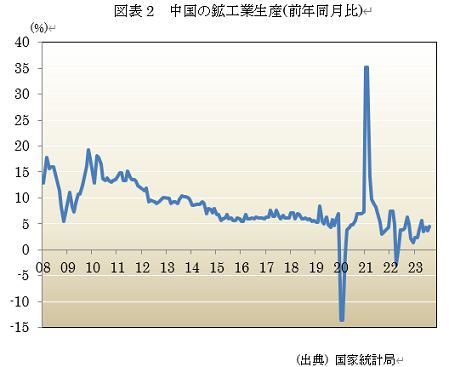

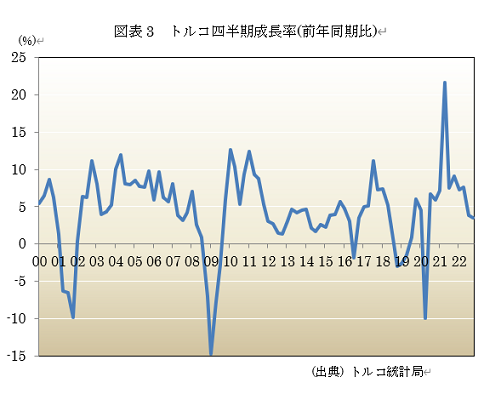

1. 中国の景気が減速7-9月期GDP+4.9%

中国の国家統計局は10月17日に今年4-6期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+4.9%になったと発表(図表1参照)。4-6月期の+6.3%から減速。不動産市況が長引いており、新型コロナ・ウィルス禍からの景気回復の足枷となっています。

4-6月期には前年が上海のロックダウン(都市封鎖)により中国経済が混乱しており、その反動が加速の要因となっていました。7-9月期にはそのような影響が剥落しており、前期比では+1.3%と、前期の同+0.5%からは伸び率が加速。

中国経済を巡っては、当局の規制強化などにより、不動産市況が長期化。不動産大手の中国恒大集団などの業績が悪化。不動産開発は減速が継続。

2. インド経済は比較的堅調

続いて、インド統計局が11月30日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+7.6%(図表2参照)。前期の+78%から減速。市場予想の+6.8%から上振れ。

予想を上回る上半期の継続的な政府支出、一部の民間投資の盛り返しなどを背景として、エコノミストは今年度の成長率予想を政府予想の+6.5%を上回る水準に引き上げています。

インドステイと銀行のチーフエコノミスト、サウムヤ・カンティ・ゴーシュ氏は「上半期の実質成長率が+7.7%であれば、年間の成長率は+7%前後になる」との見方を示唆。従来良い層の+6.7%から引き上げ。

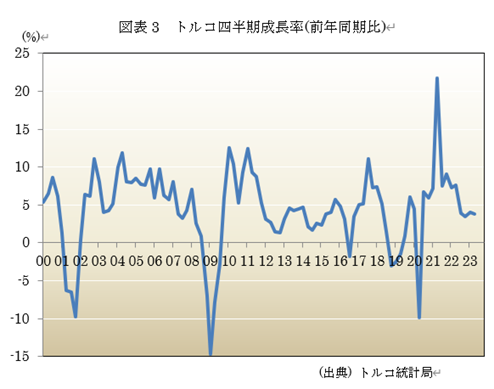

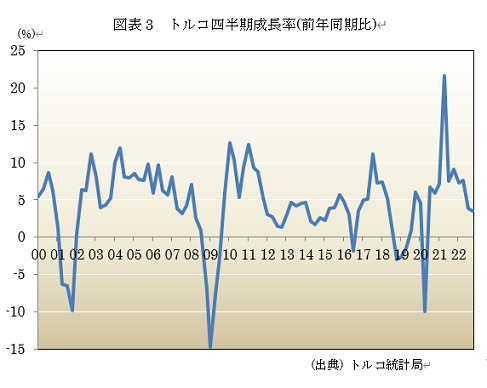

3. トルコ7-9月期成長率+5.9%

他方、トルコ統計局が11月30日に発表した7-9月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+5.9% (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%から加速。市場予想の+5.6%から上振れ。6月に利上げが始まった後も、底堅い家計消費が牽引。只、中銀は過熱気味の消費を冷まそうとして引き締めを続けており、足下では減速感が出ています。

GDPの7割強を占める家計消費が+11.2%。4-6月期の+15.4%からは減速したものの、堅調を維持。輸出は+1.1%。産業別では、製造業が+6.2%、サービス業が+4.3%。2月の地震復興需要を受けた建設業が+8.1%。

4. トルコの景気には不透明感

年明け以降の同国経済は、高インフレにも拘わらず、家計消費は旺盛に推移。外需の堅調さもあり、景気を押し上げる展開が継続。7-9月期GDP成長率は前期比+1.09%と、プラス成長を維持するも、頭打ちの様相。

輸出は堅調に推移するも、インフレと金利上昇が家計消費をしたおしするなど、景気の足を引っ張っています。家計消費の弱さを反映して、純輸出の成長率寄与度はプラスに転じて、在庫も積みあがっており、足下の景気は厳しいと考えられます。

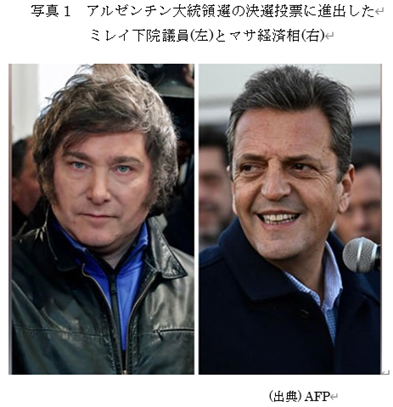

5. アルゼンチンで右派のミレイ氏当選

一方、アルゼンチン大統領選で当選した右派のハビエル・ミレイ氏は、12月10日の就任演説で「私は心地良い嘘よりも不快な真実を告げたいのです」とし、自身の大胆な経済改革は「最初は痛みを伴う」と国民に警告。

同氏は就任後2日目に補助金を含む政府支出の大幅削減を開始したほか、通貨ペソを対ドルで▲54%切り下げ。

11月19日に同氏が大統領に選出されたときには、インフレ率は+160%と、世界で3番目の高さ。ガソリン代が2週間で+60%上昇するなど、経済の混乱が継続。

6. 全般に景気の減速が継続か

このように、新興国は国により経済に温度差があります。只、世界的な景気減速の傾向、中国の景気減速などにより、2024年には景気の減速が予想されます。

只、2024年には米連邦準備理事会(FRB)が利下げを開始するとの観測もあり、新興国の株価、通貨は全般に堅調な展開となる可能性もあります。

ブラジル経済減速 令和5年12月22日

おはようございます。ブラジル経済は、7-9月期に減速しました。

1. 政策金利を引き下げ

ブラジル中央銀行12月13日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて11.75%にすることを全員一致で決定(図表1参照)。引き下げは市場の予想通り。次回以降の会合でも今回と同じ▲0.5%ポイントの追加利下げに動く見通しを示唆。

同行は会合後に発表された声明文で、「シナリオの予想通りの展開を前提として、次回以降の会合について今回と同幅の追加利下げを政策委員会メンバーは全会一致で予想している」としました。

2. インフレ率が鈍化

一方、ブラジル地理統計院は12月12日に、10月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.68%と、前月の同+4.82%から伸び率は鈍化(図表2参照)。市場予想の+4.7%にほぼ一致。

分野別では、輸送が+6.85%(10月は+7.44%)、輸送燃料が+7.93%(同+13.27%)と減速。一方、食品・飲料は+0.57%(同+0.48%)と加速し、公共料金は+4.92%(同n+4.95%)とやや減速。

3. 7-9月期GDPは+2.0%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は12月1日に、7-9月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.0%であったと発表(図表3参照)。11四半期連続でプラス成長。市場の+1.9%から上振れ。上方修正された前期の同+3.65%からは減速。

第3四半期のGDPは項目別では、農業が+8.8%と大きく伸びて、年前半の+20%に続き好調。トウモロコシ、サトウキビ、綿花、珈琲が堅調で、家畜も好調。公共料金が+7.3%、鉱業+7.2%で、建設の▲4.5%を相殺。一方、サービスは+1.85%と、金融及び不動産に支えられました。同国GDPはコロナ前の2019年10-2月期比で+7.2%の水準。

4. 景気が低迷

インフレ鈍化や利下げは景気の追い風となる一方、世界経済の減速がマイナス材料。7-9月期GDPは前期比年率+0.58%と、一段と鈍化。

インフレ鈍化や現在により、家計消費は堅調に推移していますが、金利高が重石となって企業、家計ともに投資意欲は弱くなっています。投資低迷に伴う輸入の弱さが景気の押し下げ要因となっており、全体として景気が低迷しています。

5. 為替と株価

ここで、ブラジルについて株価及び為替の動きを見ましょう。ブラジル・レアルは2019年12月末の1ドル=4.01レアルから、20年にはほぼ一貫して下落し、10月末には同5.74レアル迄下落。その後やや持ち直したものの、21年12月末には同5.571レアルに下落 (図表4参照)。昨年12月末から今年11月末迄では+6.69%の上昇。

一方、代表的な株価指数の1つであるボベスパ指数は、19年末の115,964ポイントから20年3月には74,640ポイントへと大幅下落。その後、21年5月末には126,216ポイントに回復。昨年12月末比で、今年11月末には+15.7%の上昇。

6. 今後の見通し

上記の通りインフレ率は落ち着きつつあり、中銀の目標の域内に収まる傾向にあります。通貨レアルも堅調に推移しており、中銀が利下げを継続すると予想されます。

他方、ルラ政権は来年10月には同政権にとって初の審判となる地方選挙を控えています。同大統領は歳出拡大への意欲を持っており、地方選を前に財政支出の拡大に動く可能性があります。財政の一段の悪化が、物価や金利に悪影響を及ぼすことも考えられます。

インド経済好調継続 令和5年12月15日

おはようございます。インド経済は好調を持続しています。

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が11月13日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+4.87%(図表1参照)。前月の+5.02%から減速。市場予想の+4.8%から上振れ。

2. 7-9月期成長率+6.6%に減速

続いて、インド統計局が30日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+7.6 %(図表2参照)。市場予想の+6.8%から上振れ。

予想を上回る上半期の継続的な政府支出、一部の民間投資の盛り返しなどを背景として、エコノミストは今年度の成長率予想を政府予想の+6.5%を上回る水準に引き上げています。

インドステイと銀行のチーフエコノミスト、サウムヤ・カンティ・ゴーシュ氏は「上半期の実質成長率が+7.7%であれば、年間の成長率は+7%前後になる」との見方を示唆。従来良い層の+6.7%から引き上げ。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は12月8日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを全員一致で決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで、5会合連続。

同行は今後の金融政策の姿勢について、6委員中5委員が前回会合時と同様に「引き続き、成長を支援しながら、インフレが徐々に物価目標に収束するように金融緩和の撤回に引き続き努力する」として、利上げサイクルの終了宣言は時期尚早として、一時休止の判断を示唆。只、ジャヤマント・ヴァルマ委員だけが今回の会合でも態度を保留。

4. 株価と為替

まず、為替については、インド・ルピーはドルに対して、2007年以降に一貫して下落(図表4参照)。2022年12月末と2023年11月末との比較では、▲0.7%と小幅下落。

株価は代表的な株価指数の1つであるSENSEX30指数が、20年末の58,253ポイントから3月末には29,468ポイントへと急落。但、その後は米FRBによる金融緩和、ワクチンの開発進展などにより、急回復。21年10月には59306ポイント迄上昇。22年12月末と23年11月末との比較では、+13.39%の小幅上昇。

5. 景気などの見通し

年明け以降のインフレ率鈍化や中銀の利上げ停止を受けて、景気は底入れしています。7-9月期GDPは前年同期比+7.9%と高い成長率を維持。只、前期比ではマイナスと試算されるなど、足踏み状態にあると考えられます。

外需が好調なほか、公共投資の進捗も景気を下支え。インフレ再燃や金利高は民家需要の足枷となっています。旱魃が農林産業の重石となっているほか、内需の弱さを反映してサービス業の生産も弱含むなど懸念材料もあります。

一方、中国経済の低迷、米中間の貿易などの対立の継続を反映して、投資資金は中国株からインド、東南アジアなどに退避する動きが継続。只、バリュエーション面ではインド株には割高感もあり、株価は当面、緩やかに上昇することも考えられます。

トルコ経済に不透明感 令和5年12月8日

おはようございます。トルコ経済に不透明感が強まっています。

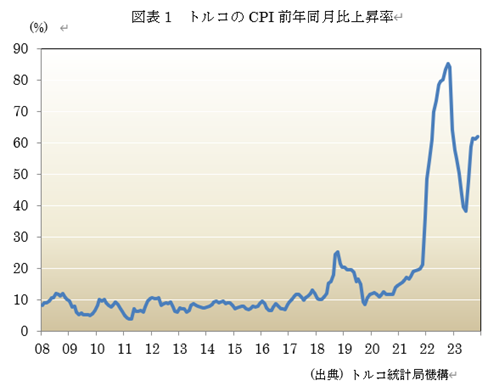

1. 11月CPI上昇率加速

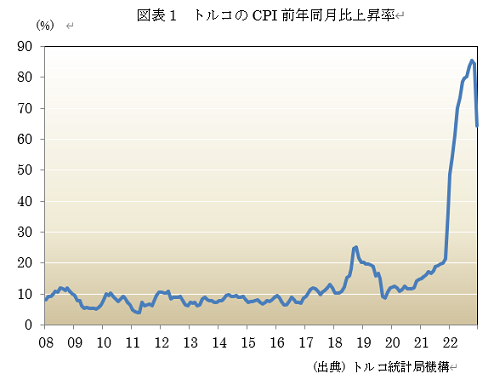

トルコ統計局が12月4日に発表した11月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+61.98%と、前月の+61.36%から伸び率が加速。予想の+63%から下振れ。

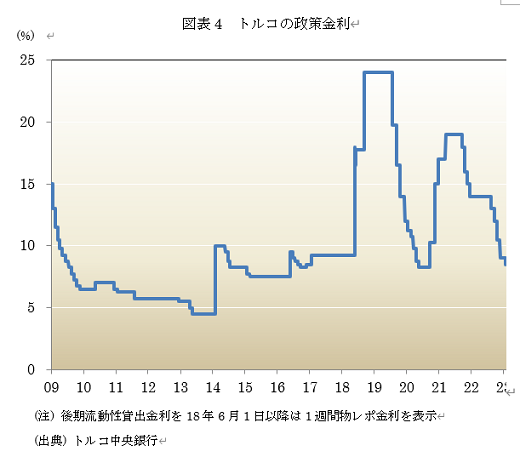

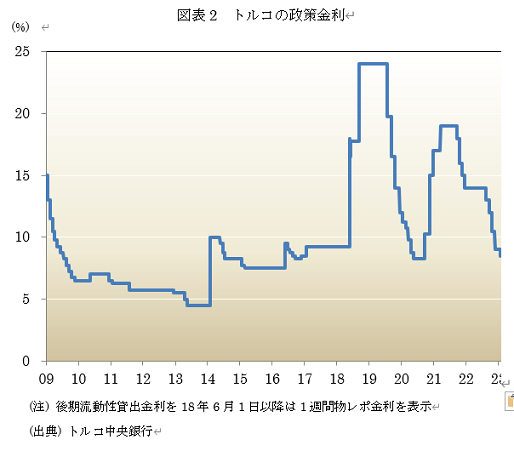

2. 政策金利を大幅引き上げ

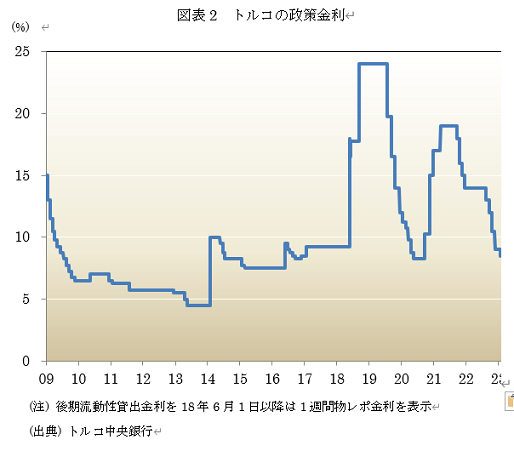

一方、トルコ中央銀行は11月23日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+5.0%ポイント引き上げ、40.0%にすることを決定(図表2参照)。市場は概ね+2.5%ポイントの利上げを予想したいたので、上げ幅はサプライズ。

同行は「現在の金利水準はディスインフレ軌道を確立するために必要な水準にかなり近づいていると認識している」としました。更に、金融引き締めのペースはピークに近づくにつれ鈍化し、引き締めサイクルは間もなく完了するとの見通しを示唆。

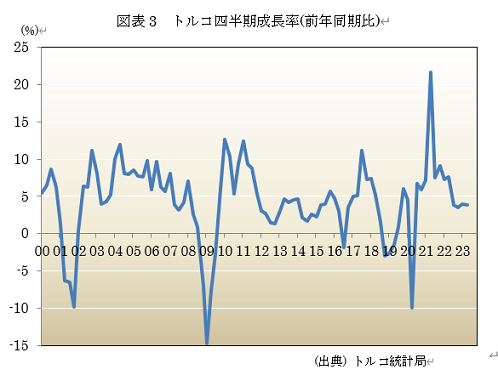

3. 7-9月期成長率+5.9%

他方、トルコ統計局が11月30日に発表した7-9月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+5.9% (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%から加速。市場予想の+5.6%から上振れ。6月に利上げが始まった後も、底堅い家計消費が牽引。只、中銀は過熱気味の消費を冷まそうとして引き締めを続けており、足下では減速感が出ています。

GDPの7割強を占める家計消費が+11.2%。4-6月期の+15.4%からは減速したものの、堅調を維持。輸出は+1.1%。産業別では、製造業が+6.2%、サービス業が+4.3%。2月の地震復興需要を受けた建設業が+8.1%。

4. 景気には不透明感

年明け以降の同国経済は、高インフレにも拘わらず、家計消費は旺盛に推移。外需の堅調さもあり、景気を押し上げる展開が継続。7-9月期GDP成長率は前期比+1.09%と、プラス成長を維持するも、頭打ちの様相。

輸出は堅調に推移するも、インフレと金利上昇が家計消費をしたおしするなど、景気の足を引っ張っています。家計消費の弱さを反映して、純輸出の成長率寄与度はプラスに転じて、在庫も積みあがっており、足下の景気は厳しいと考えられます。

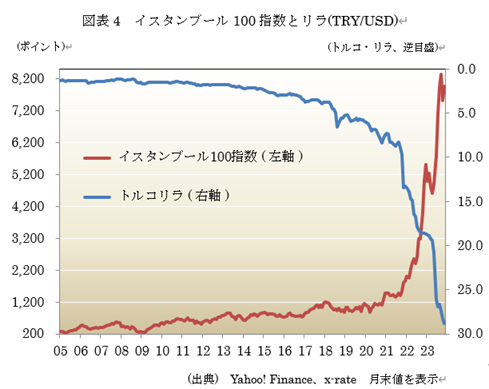

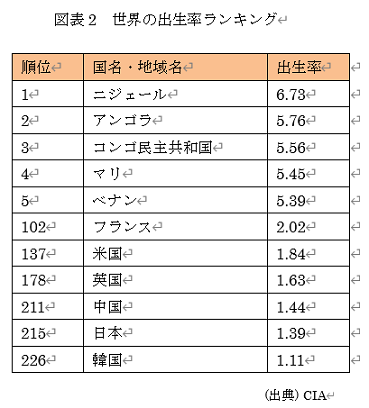

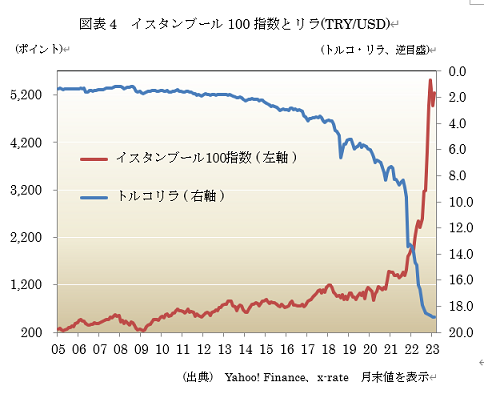

5. 為替と株価

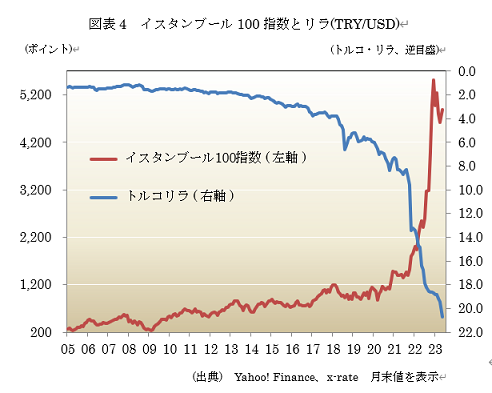

ここで、トルコの為替と株価を見ましょう。13年には、経常収支・財政の赤字が比較的大きいとして、トルコは「脆弱5か国」の一角とされ、通貨は13-15年には対ドルで大きく下落(図表4参照)。15年以降も下落が継続。22年12月末から23年11月末まででも▲52.3%と大幅下落。

一方、代表的な株価指数の1つであるイスタンブール100指数は18年から20年初めにかけては軟調な動き。20年初めには新型コロナ・ウィルスの影響により株価は大きく下落したものの、その後は世界経済の回復に伴い、トルコの株価も反発。その後は下落に転じて、22年12月末と23年11月末との比較では+52.8%と大幅上昇。

6. リスク要因と課題

足下では、企業、家計ともにマインドが下振れ。国内外双方に景気の下押しとなる材料が山積するなど、一段と景気が下振れする懸念があります。

他方、来年3月の統一地方選を宇据えて、政策の方向性が一変する可能性もあります。中銀は今後も引き締め姿勢を堅持する可能性があり、政府の動きにも注意を払う必要があります。

中国経済は衰退するか 令和5年12月1 日

おはようございます。おようございます。中国経済に衰退の兆候があるとの見方が強まっています。

1. 10月輸出は減少

まず、貿易統計を確認しましょう。中国税関総署が11月7日発表した10月の貿易統計によると、輸出は前年同月比▲6.4%と、前月の▲6.2%から減少幅が拡大。輸入は+3.0%と、前月の▲6.2%から予想外に反発(図表1参照)。国内外に様々な経済問題を抱える中国経済の景気回復が、依然として斑模様であること示唆。

貿易収支は565億3000万ドルの黒字(前月は820億ドルの黒字)。輸入は12か月振りに増加に転じました。

国泰安国際のエコノミストは「市場予想とは対照的な内容。輸出が弱く、市場心理に悪影響が出るかもしれない。輸出のサプライチェーンが回復すると予想していた」としました。

2. 債務の膨張が継続

2022年末の債務残高は、GDP比の約3倍に膨張。一方、今年第2四半期GDP成長率(年率換算)は+3.24%に留まりました。19年実績の+6%と比較すると、かなりの低下。

更に、中国不動産開発大手の碧桂園が、米ドル建て債について、初めてデフォルト(債務不履行(デフォルト)と判断されたと、ブルームバーグが10月25日に報じました。

ブルームバーグによると、社債管理者は、保有者への通知で、同社が先週終了した猶予期間内に利払いを実行しなかったことは「デフォルトに当たる」としました。

他方、中国不動産開発大手の恒大グループは8月17日、米裁判所に連邦破産法15条の適用を申請。

適用されれば、米国内では、訴訟や資産差し押さえなどを回避することができます。

このように、中国不動産大手相次ぎデフォルトに陥っており、中国の地方政府の財務も悪化の一途をたどっています。

3. 7-9月期GDP+4.9%

中国の国家統計局は10月17日に今年4-6期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+6.3%になったと発表(図表1参照)。4-6月期の+6.3%から減速。不動産市況が長引いており、新型コロナ・ウィルス禍からの景気回復の足枷となっています。

4-6月期には前年が上海のロックダウン(都市封鎖)により中国経済が混乱しており、その反動が加速の要因となっていました。7-9月期にはそのような影響が剥落しており、前期比では+1.3%と、前期の同+0.5%からは伸び率が加速。

中国経済を巡っては、当局の規制強化などにより、不動産市況が長期化。不動産大手の中国恒大集団などの業績が悪化。不動産開発は減速が継続。

4. 為替の動向

次に、為替を見ると、同国の人民元は、昨年12月には1ドル=6.63元程度の取引。その後中国国内の景気の鈍化、米国の利上げなどにより、今年8月には同7.25元程度の取引。その後は米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測などにより、11月29日には同7.08元迄上昇(図表3参照)。

5. 習主席の政治的野心が足枷に

一方、習近平国家主席は、従来の慣例を破り3期目の政権に突入。ライバルであった李克強氏らを政治局から退任させ、自らの子飼いの幹部だけで政治局を固める人事を実行。

国内では、IT企業などへの締め付けを強化。アリババの金融子会社であるアントの上場を阻止して、アリババ創業者の馬氏を事実上アリババの経営陣から退陣させるなど、IT企業を冷遇。

対外的には、ウクライナを侵攻したロシアを支持して、欧米諸国などと溝を深めています。米バイデン政権は、引き続き中国に対する武井関税を維持するとみられます。米中両首脳の会談が実現したものの、米中両国が経済的に大幅に歩み寄ることはないとの見方が支配的。

6. 消費意欲も後退

?小平氏のいわゆる南巡講話以来、中国は対外開放を進め、輸出と国内の不動産投資を中心として成長を遂げてきました。

只、不動産価格の下落により、地方政府主導の不動産開発は根幹となっています。欧米との関係悪化により、輸出主導も望めない状況。習主席としては、国内の消費を活性化させたいとことですが、最近の独身の日のセールス不振に見られる通り、消費も低迷気味。

中国中央電視台による21年の調査によると、主要都市で暮らす単身者の約40%は生活がやっとで、貯金はできない状態。

若者の失業率も上昇しており、大学を卒業しても有力な就職先がない状態。若者の間では、いわゆる「寝そべり族」も増加傾向にあり、若者の将来に対する見方も、更に悲観的になっていく可能性があります。

タイ経済減速 令和5年11月24 日

おはようございます。タイ経済は減速の様相を見せています。

1. 7-9月期成長率+1.5%に減速

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は11月20日に、7-9月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.5%になったと発表。市場予想の+2.2%から下振れ。前期の同+2.2%(改定値)から減速。

7-9月期には需要項目別では、主に輸出と政府消費低迷が成長率鈍化に繋がりました。

民間消費は前年同期比+8.1%(前期は同+7.8%)と小幅加速。政府消費支出は▲4.9%(同+▲4.3%)。総固定資本形成は同+1.5%(同▲0.5%)。在庫投資は寄与度が▲7.1%ポイントと、前期の▲1.5%ポイントからマイナス幅が拡大。純輸出は成長率寄与度が+8.0%ポイントtロ、前期の+2.1%から拡大。

2. 10月CPI伸び率はマイナス

一方、タイ商業省は11月6日に、10月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.31%であったと発表(図表2参照)。前月の同+0.3%からマイナスに転じました。市場予想の0.0%から下振れ。

3. 政策金利を引き上げ

一方、タイ中央銀行は9月27日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を+0.25%ポイント引き上げて2.50%とすることを全員一致で決定(図表3参照)。利上げは概ね市場の予想外。

同行は会合後発表した声明文で、前回8月時会合時と同様に「景気拡大が続き、たるみ(生産設備や労働力などの余剰)が縮小する中、金融政策はインフレ率を物価目標の範囲内(+1-3%)に持続的に維持し、長期的な金融の安定にも配慮する必要がある」として、「不確実な経済見通しを考慮すると、政策余地(将来の利上げ余地)を誇部いい必要がある」としました。今後の金融政策の調整余地を残すため、追加利上げを決めたとしました。

4. 引き続き景気減速か

同国の成長率は7-9月期が前年同期比+1.5%となり、4-6月期の+1.89%に続いて2期連続で1%台の低成長となりました。昨年のコロナ禍からの経済活動の正常化が進展して、7-9月期には+4.6%と加速。現在は成長スペースが大きく鈍化。

7-9月期には輸出と政府支出の低迷により成長率が低下。財貨輸出は同▲3.1%と、4期連続の減少。政府消費も▲4.9%と減少。5四半期連続のマイナス成長。

一方、インバウンドの需要回復は引き続き景気を下支え。タイでは、入国規制を緩和した昨年から外国人観光客が増加。7-9月期の外国人観光客数は708万人と、アジアからの観光客を中心に増加。サービス輸出は+23.1%と好調。

6.為替と株価の動向

次に、為替を見ると過去1年で、タイ・バーツは昨年12月には1ドル=32.2バーツ程度となっていましたが、今年10月にかけて同36.4バーツ程度迄上昇。その後は下落し、11月23日には同35.4バーツ程度となりました(図表4参照)。

株価について見ると、代表的な株価指数の1つであるSET指数は、世界景気の回復とともに21年初頃方緩やかに上昇2022年2月11日にはSET指数は1699迄上昇 (図表5参照)。2023年に入ってからは、米FRBによる利上げ、世界的な景気後退懸念などにより軟調な展開。

タイの景気は、引き続き中国の景気動向、米FRBの金融政策、商品市況、政治状況などに左右されることとなりそうです。タイでは10月から始まる2024年度の予算の遅れにより、公共投資の停滞が引き続き景気の重石となるとみられます。足下では輸出が底入れしており、今後は外需による成長率の押し下げが縮小するとみられます。

アルゼンチン大統領選が過熱 令和5年11月17日

おはようございます。アルゼンチンでは、決選投票に向けて大統領選が過熱しています。

おはようございます。中東では、ハマスとイスラエルの戦闘が続いています。

おはようございます。メキシコでは、景気の底入れが続いています。

おはようございます。インドネシアで、景気底入れが継続しています。

おはようございます。中国経済が、鈍化傾向を強めています。

おはようございます。IMFが世界経済見通しを下方修正しました。

おはようございます。フィリピン経済の減速感が強まっています。

おはようございます。トルコ経済に不透明感が強まっています。

おはようございます。中国で日本化が進展しているとの見方があります。どう考えるべきでしょうか。

おはようございます。インド4-6月期GDPは、好調を維持しました。

おはようございます。ブラジルの4-6月期GDP成長率は、減速しました。

おはようございます。マレーシア経済には、減速感が強まってきました。

おはようございます。タイ経済は、鈍化の様相を見せています。

おはようございます。ロシア経済は、依然として混迷しています。

おはようございます。中国で日本化が進展しています。

おはようございます。おようございます。ウクライナを初め、世界各地で紛争が多発しています。

おはようございます。IMFが世界経済見通しを引き上げました。但しリスクバランスは依然として下向きとしました。

おはようございます。チリ経済の展望

おはようございます。米中の対話と対立が継続しています。

おはようございます。南アフリカ経済の低迷が継続しています。

おはようございます。フィリピン経済の減速感が強まっています。

おはようございます。インド経済の存在感が高まっています。

おはようございます。ブラジルの1-3月期GDP成長率は、加速しました。

おはようございます。トルコ経済がやや回復しています。

おはようございます。新興国のインフレ率が低下傾向にあります。

おはようございます。ロシア経済は、依然として低迷しているものの、1-3月期にはマイナス幅が縮小しました。

おはようございます。マレーシア経済は、鈍化の様相を見せています。

おはようございます。インドネシア1-3月期GDPは、引き続き好調。只、国内外で不透明要因があります。

おはようございます。グローバルサウスが注目されています。これらの国の存在感の高まり、またG7諸国はグローバルサウスとどのように関わるべきなのか、考察しましょう。

おはようございます。タイ経済は、足踏みの様相を見せています。

おはようございます。中国の1-3月期GDP 成長率は+4.0%に加速しました。

おはようございます。IMFは、世界経済見通しを引下げました。

おはようございます。メキシコに頭打ちの傾向が強まってきました。

おはようございます。米国と中国及びロシアとの対立が激化しています。

おはようございます。南アフリカ10-12月期GDPは、前期比年率換算で▲1.3%に反落しました。

おはようございます。トルコ経済の減速感が、強まっています。

ブラジルの10-12月期GDP成長率は、前年同期比減速しました。景気の減速感が強まっています。

1. 19日に決選投票

10月に行われた第1回投票で、与党連合(中道左派)のセルヒオ・マサ経済相(51)がトップとなりました。中央銀行廃止など、過激な公約を掲げる独立系右派のハビエル・ミレイ下院議員(53)が2位となり、11月19日に決選投票を行います。

コンサルティング会社アナロビナスの世論調査によると、支持率はマサ氏が42.4%、ミレイ氏は393.7%。左派10月の投票時よりも縮小。ミレイ氏の優勢を示唆する別の世論調査もあり、予断を許さぬ状況。

両陣営は、第1回投票で約24%の得票率で3位と敗れたパトリシア・ブルリッチ元自安相の支持率を奪い合っています。ミレイ氏は、同氏やマクリ前大統領ら野党連合の一部から支持を受けています。只、野党連合の一部の政党には一線を画す向きもあり、支持をどこまで取り込めるか不透明感が強まっています。

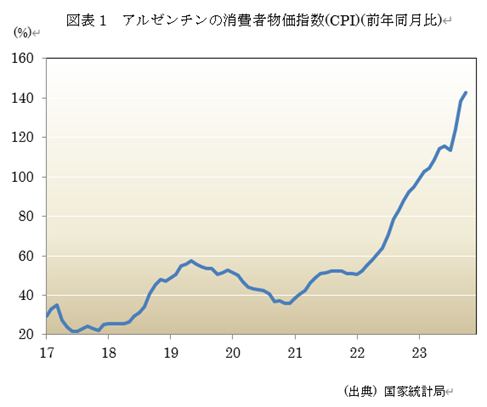

2. 消費者物価指数上昇率は加速

同国の国家統計局が11月13日に発表した統計によると、10月の消費者物価指数(CPI)上昇率は前年同月比142.7%と、前月の+138.3%から伸び率が加速。市場予想の146.4%から下振れ。

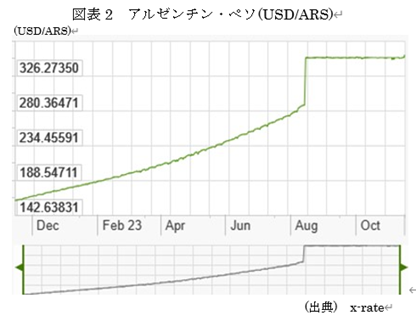

3. 為替の動向

次に、為替を見ると、同国の通貨アルゼンチン・ペソ、22年12月以降に下落(図表2参照)。その後は緩やかな下落傾向。政府は1ドル=350ペソに固定しているものの、実質レートは更に大幅下落。

4. 介入を実施

一方、同国政府は10月19日に外国為替市場でペソ買いの介入を実施。10月22日の大統領選を前にペソ相場の変動を抑制するのが狙い。高官は、選挙後にペソを急速に切りさげることはないと言及。

非公式の取引業者によると、ドルはペソに対して皇帝価格の約3倍で取引されているとしています。政府が違法取引の取り締まりを実施しているため、商いは閑散で、1ドル=900-1010ペソの注文が入っているものの、商いは成立していないとしています。

5. 大統領選後に混乱も

独立系右派のハビエル・ミレイが当選すると、過激な政策を実行して、欧米諸国及び国際通貨基金(IMF)など国際機関との関係が悪化する可能性があります。

市場も同氏の動きを警戒して、変動率が上昇。大統領選の結果、為替、株式市場が大きく変動する可能性もあります。

イスラエルとハマスの戦闘が継続 令和5年11月10日

1. ハマスがイスラエルを襲撃

10月7日に、ハマスはイスラエルに対して約5000発と言われる大量のロケット弾を発射。同時にハマスの戦闘員は、教会となっているフェンスを切断。オートバイで通り抜けて、イスラエル領に侵入。また、イスラエル南部にパラシュートで降下。キブツ(農業共同体)に侵入。

音楽フェスティバル襲撃して多数を殺戮。一部を人質人取りました。イスラエルの75年も歴史で最も多い犠牲者が出たとされ、採取的に約1400人が殺害されたとみられます。

2. イスラエル軍がガザ市を包囲

一方、イスラエル軍の攻撃が継続しているパレスチナ自治区ガザ地区では、北部のガザ市から多く住民が避難。同軍はガザ地区の南北繋ぐ道路を、避難に為に一時的に開放。約5万人が避難したとしています。

同国軍は7日、ガザ市を包囲して、ガザ地区を南北に分断したと発表。8日、同地区を実効支配するイスラム組織ハマスについて、北部の「コントロールを失った」としました。

3.原油価格は軟調

他方、サウジ、ロシアなどを中心とする「OPECプラス」による減産の効果などにより、今年6月から9月かけて上昇(図表1参照)。中東での緊張の高まりにより、原油価格の上昇を予想する向きもあったものの、需給のゆるみなどにより。10月以降には軟調な展開。

4. 東アジアの緊張にも懸念

一方、東アジアでは中国がかねてから、台湾への武力侵攻も否定しないとの立場を示唆。米国がウクライナ、中東の2面作戦を強いられており、東アジアに軍事力を展開する余裕が低下したとの見方もあります。

これに乗じて、中国が何らかの動きを台湾に仕掛けるとの見方もあります。既に、中国は台湾周辺にドローを飛ばすなど、威嚇を強めています。v

他方フィリピン政府は10月22日、領有権を争っている南シナ海で、中国海警局(沿岸警備隊)の船1隻が、フィリピン補給船に衝突して、乗組員を危険に晒したと非難。

中国は、フィリピン側が「故意にトラブルを煽った」と主張。

現場海域ではその後、フィリピン沿岸警備隊の船と、中国退役軍人や漁民らで構成する武装船団「海上民兵」の船が衝突。

5. 台湾の半導体に懸念v

台湾には、TSMCなど、有力な半導体企業があり、中国と台湾との緊張の高まりにより、今後の半導体への懸念が生じています。

今後は台湾企業による米国、日本への進出が加速することも考えられます。東アジアにおける地政学的リスクの高まりは、日本株にとっては、プラス材料となる可能性もあります。

メキシコ経済堅調 令和5年11月3日

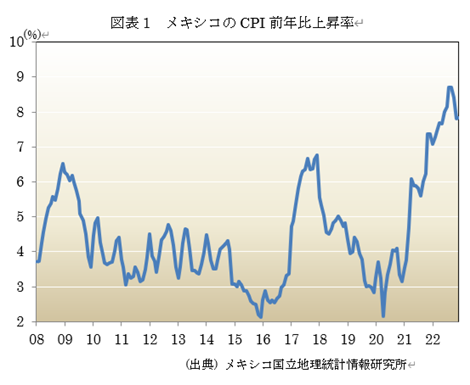

1. CPI上昇率は減速

メキシコ国立地理情報研究所は11月9日に、メキシコの10月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+8.41%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+8.7%から減速。市場予想の+8.46%から下振れ。

2. 7-9月期GDPは+3.3%に減速

メキシコ統計局は10月31日に、7-9月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+3.2%になったと発表し(速報値、図表2参照)、市場予想の+3.32%から上振れ。前期の同+3.6%に続き、10四半期連続で前年比増加。

中央銀行が引き締め気味の金融政策を取っているにもかかわらず景気拡大が続いており、同銀がタカ派的見通しを取る余地を残しました。

生産は第一次産業で+5.6%、第二次産業で+4.5%と、顕著に伸びたのに対して、崔三次産業では+2.5%と、緩やかな伸びとなりました。

3. 政策金利を据え置き

メキシコ銀行(中央銀行)は9月28日の金融政策決定会合で、政策金利を+0.25%ポイント引き上げて11.25%にすることを決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで4会合連続。中南米諸国の中銀の殆どが利下げに動く中、同行は金利の据え置き姿勢を維持。

同国ではインフレ率が低下。市場では、同行が24年前半に利下げに転じるとの見方を強めています。

4. 来年6月に大統領選

来年6月に大統領選挙が予定されています。憲法上の規定により、現職のオブラドール氏は出馬できません。与党モレーラは同氏の側近で前メキシコ市長のシェインバウムを擁立。足下の景気が堅調で、インフレ率も低下傾向にあるなど、与党に有利な経済情勢。

一方、野党は統一候補としてガルベス上院議員を擁立。両者ともに女性であり、初の女性大統領が誕生すると予想されています。

5. 為替と株価

ここで、メキシコの株価及び為替の動きを見ましょう。メキシコの通貨であるメキシコ・ペソは、20年11月以降、対ドルで上昇傾向。ロシアによるウクライナ侵攻などにより、原油など資源価格が上昇し、ペソにとっては追い風となっています。まら、米FRBの利上げの動きが強まっているものの、メキシコ中銀が追随して利上げの姿勢を示したことも、ペソの下支えとなっています。同行は8月末に為替ヘッジの段階的縮小に動き、8月末以降にはペソが対ドルで軟調。

同国の代表的な株価指数の1つであるボルサ指数は、20年3月には新型コロナ・ウィルス感染拡大により大幅下落。その後は米連邦準備理事会(FRB)による大幅金融緩和、原油等商品市場の高騰もあり、株価は大幅反発。22年4月頃迄は堅調に推移。

その後は米FRBによる利上げ開始、米国およびメキシコ国内でのインフレ懸念の高まりなどで、株価は軟調な動きとなりました。世界的な景気後退、米国FRBのタカ派的姿勢の維持により、株価は今年7月以降下落。

6. リスク要因

ペソ高に伴う弊害が顕在化する中、上記の通り中銀は8月末に相場の安定化のために実施してきた為替ヘッジプログラムを段階的に縮小する方針を示唆。その後のペソ相場は頭打ちとなっています。

全米自動車労働組合(UAW)によるストライキの影響、共和党内の対立などによる米予算案審議の遅れなどが懸念材料となっています。

中銀がタカ派姿勢を改めて示唆したことは当面のペソ相場の下支えとなると予想される一方、同国景気については、米国経済の動向に左右される可能性が高いとみられます。

インドネシア、景気底入れが継続 令和5年10月27日

1. 9月CPI上昇率は減速

インドネシア中央統計局は10月2日に、9月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.28%になったと発表(図表1参照)。市場予想の+2.2%から上振れ。前月の+3.27%から減速。

2. 政策金利を引き上げ

一方、インドネシア中央銀行は10月19日の理事会で、通貨ルピアの安定とインフレ抑制のために、政策金利であるBIレートを+0.25%ポイント引き上げ。引き上げは市場の予想外。同行による利上げは今年1月以来。

この日のルピアは予想外の利上げ決定を受けて、それまでの下げ幅を縮小。5年債利回りは0.09%ポイント上昇。インドネシア株価の指標、ジャカルタ総合指数は▲1.2%下落。

米連邦準備制度のタカ派的姿勢を受けて、トレーダーが新興国資産を敬遠しており、ルピアは今月に入って対ドルで▲2%あまり下落。19日には2020年4月以来の安値を記録。

3. 4-6期GDP+5.17%に加速

インドネシア中央統計局(BPS)は8月7日に、4-6月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+5.17%であると発表(図表3参照)。前期の+5.03%から加速。市場予想(同+4.93%)を上回りました。9期連続のプラス成長となり、過去3四半期では最も高い成長率。

家計消費支出は、ラマダンの1か月とエイド・アル・ファター祭りにより+5.23%(前期は+4.54%)へと加速。政府支出は+10.62%(同+3.54%)、固定資産投資+4.63%(同+2.11%)と加速。

一方、貿易は輸出が▲2.75%、輸出が▲3.80%と低迷。

生産面では、農業が+2.02%(同+0.43%)、製造業+4.88%(同+4.43%)、鉱業+5.01%(同+4.92%)、卸売り・小売り+5.25%(同+4.92%)、通信+8.02%(同+7.13%)、建設+5.23%(同+0.32%)。

中銀は今年の成長率を+4.5〜5.3%と予想。2022年の成長率は+5.31%と、2013年以来最も高い成長率となりました。

4. 景気の底入れ進む

インドネシア経済は、コロナかからの経済活動の正常化により、2022年には成長率が前年比+5.31%(2021年は同+3.71%)と上昇するなど、景気回復が継続。そして4-6月期GDP統計では2023年の

成長率が過去3四半期で最も高い水準となっており、順調な回復が継続していることを示唆。

4-6月期には世界経済の減速と一次産品価格下落により、輸出が落ち込んだにも拘わらず、消費と投資の回復に支えられて、成長が加速。また、GDPの半分以上を占める民間消費は+5.30%と、昨年の一連の行動規制の緩和により、コロナ前の生活に近づく中、依然として活発であり、前期の同+4.58%から加速。

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、インドネシア・ルピアは2019年12月末から20年3月末にかけて▲17.4%の大幅下落。世界的な新型コロナ・ウィルスの感染拡大により、投資家が新興国から資金を引き揚げたことなどが響きました(図表4参照)。その後、米連邦準備理事会(FRB)による大幅金融緩和などにより、ルピアは対ドルで急激に戻す展開。21年後半以降は対ドルで下落に転じて、22年11月には1ドル=15,7000ルピア迄下落。ただその後は上昇に転じて、22年末から23年9月末では、一時上昇したもののその後下落に転じて、▲0.88%の小幅下落。

株価についても、ジャカルタ総合指数は19年末から20年3月末まで▲27.9%の大幅下落。その後は一転して急速に戻す展開。その後も堅調に推移しており、22年末と23年9月末との比較では、+3.93%の小幅上昇。

6. リスク要因

足下のインフレ率が落ち着いているものの、ルピア安により、今後はインフレ圧力が高まる可能性があります。中銀による予想外の利上げは、それに対応したものと言えます。

通貨ルピアにより輸入物価が亢進すれば、輸入物価を通じてインフレ圧力が高まる可能性があります。中銀の引き締め姿勢をも相俟って、消費に対して下押し圧力がかかることも考えられます。

中国経済が鈍化 令和5年10月20日

1. 7-9月期GDP+4.9%

中国の国家統計局は17日に今年4-6期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+6.3%になったと発表(図表1参照)。4-6月期の+6.3%から減速。不動産市況が長引いており、新型コロナ・ウィルス禍からの景気回復の足枷となっています。

4-6月期には前年が上海のロックダウン(都市封鎖)により中国経済が混乱しており、その反動が加速の要因となっていました。7-9月期にはそのような影響が剥落しており、前期比では+1.3%と、前期の同+0.5%からは伸び率が加速。

中国経済を巡っては、当局の規制強化などにより、不動産市況が長期化。不動産大手の中国恒大集団などの業績が悪化。不動産開発は減速が継続。

2. 鉱工業生産は同水準の伸び

一方、同統計局が同日発表した9月の鉱工業生産は、前年同月比+4.5%と、8月と同水準の伸び率。市場予想の+4.3%からは上振れ。

3. 9月小売売上高は加速

中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、9月の小売売上高は前年同期比5.5%と、前月の+4.6%から伸び率が加速。市場予想の+4.9%から上振れ。

4. 1-9月固定資産投資減速

他方、国家統計局による同日発表の1-9月の固定資産投資は、前年同期比+3.1%。1-8月期の+3.2%から減速。市場予想の+3.2%から下振れ。

5. 9月CPI横這いに転じる

中国では国家統計局が13日に、9月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比横這いとなったと発表。8月は同+0.1%。ガソリンの値下がりが縮まったものの、自動車やスマートフォンなどで下落幅がやや拡大。

CPIは7月には2年5か月振りに下落。8月には+0.1%とプラスに戻ったものの、9月には横這い。デフレ圧力が根強いことを示唆。

6. PPIはマイナス継続

一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、9月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.5%と、前月の同▲3.3%から下落幅が縮小。PPI下落は12か月連続。市場予想は▲2.4%でした。

保銀投資のチーフ・エコノミスト、張智威厳は「CPI伸び率がゼロであることは、中国のデフレ圧力が依然として経済にとって現実的なリスクであることを示唆している」と指摘。「内需の回復は、財政支援による大きな後押しがなければ、力強いものではない」としました。

7. 不動産販売と投資は2桁の落ち込み

他方、同日発表の中国のデータに基づくロイターの計算によると、9月の不動産販売と投資はともに2桁の落ち込み。減少ペースは鈍化したものの、主要都市を支援する当局の落ち込みは、危機から脱却できない業界への信頼を回復するにはいっていないとしています。

不動産販売(床面積ベース)は、前年比▲19.77%、8月は▲23.95%。

不動産投資は、前年比▲18.7%、8月には▲19.1%。

不動産大手の中国恒大集団は、会長が警察の監視下に置かれ、経営危機が深まっています。9月28日には、香港取引所での売買を一時停止すると発表。また、不動産大手の碧桂園もデフォルト危機に陥っています。

中国では、今後も不動産不況が継続する見込みであり、景気が更に鈍化するリスクもあります。

IMFが世界経済見通しを下方修正 令和5年10月13日

1. 24年世界の成長率見通しを+2.9%に引き下げ

国際通貨基金(IMF)は10月10日に、四半期の経済見通しを発表。中国やユーロ圏の減速を反映して、2024年の世界成長率を▲0.1%引き下げて2.9%としました。世界貿易の低迷、米中の対立などで成長率の低下傾向が強まっており、IMFは5年後の成長率も+3%前後に留まるとしています。

IMFは、23年の世界経済成長率予想を+3.0%に据え置き。24年には+3.0%を割り込むと予想していますが、+3%割れは00-22年に5回のみ発生。殆ど、リーマン・ショックや新型コロナ・ウィルスなど、大規模な危機による経済ショックにより発生してきました。

今回の特徴は、目立って大きな経済危機などがなく、高インフレが継続する中での減速。景気が想定外に落ち込んだとしても、各国政府による大規模な経済対策を期待するのが難しくなっています。

2. 中国見通しを下方修正

国別では、中国の23年見通しを▲0.2%ポイント引き下げて+5.0%、24年は▲0.3%ポイント引き下げて+4.2%としました。IMFは「不動産危機がさらに深める可能性があり、世界経済にとって重大なリスク」としました。

当局が人為的に不動産価格を維持する政策は、地方財政への影響などから疑問があるとして、成長モデルの転換を急ぐべきであると指摘。

ユーロ圏は23年を▲0.2%ポイント引き下げて+0.7%、24年は▲0.3%ポイント引き下げて+1.2%としました。ロシアのウクライナ侵攻の長期化により、エネルギー価格が高騰。消費者物価上昇率は、24年も+3.3%似た角丸と予想。

日本はインバウンドなどの影響による消費により、23年を+0.6%ポイント引き上げて+2.0%としました。24年については成長率を+1.0%と、前回から据え置き。

米国については引き続き堅調であると予想。景気後退が懸念されていた23年は+0.3%ポイント上方修正して+2.1%、24年は+0.5%上方修正して+1.5%としました。

個人消費が堅調で、景気の何着率を見込んでいます。只、「景気後退が来ないという見方は楽観的すぎる」(米ユーラシア・グループのロバート・カーン氏)と、慎重な見方もあります。

3. 経済分断のリスクも

ロシアによるウクライナ侵攻により、中露と米欧諸国などの経済分断が深まる恐れもあります。オランダ経済政策分析局によると、直近7月迄10か月で世界の貿易量は▲4.2%の減少。落ち込みは、リーマン危機やコロナ禍に次ぐ規模であるとしています。

米中の対立により、米国の中国への輸出の減少、中国からの輸入が更に減少する可能性もあります。米国の輸入に占める国別の割合で、中国は2023年1-8月には15年振りにカナダを下回り、首位から転落。

05-14年の世界成長率は+3.9%。現在は当時の中国のような牽引役が見当たりません。インドが人口などの面で擡頭しているものの、中国と比較すると、まだまだ内需などで駐豪を補うとは考えられません。ブラジル、南アなどほかの新興国も世界経済を牽引するほどの力は持ち合わせていません。今後も、世界経済の停滞が続く可能性があります。

フィリピン経済減速 令和5年10月6日

1. 8月CPIが減速

フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は9月5日に、5月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+5.3%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+4.7%から加速。市場予想の+4.7%から上振れ。

2. 政策金利を据え置き

一方、フィリピン中央銀行は9月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を6.25%に据え置くことに決定(図表2参照、上限を表示)。金利据え置きは4会合連続で、市場予想通り。

レモロナ総裁は会見で「11月の利上げが選択しとしてある。引き上げ幅はデータ次第だ。供給ショックが大きければ、利上げする用意がある」としました。

3. 4-6月GDP+4.3%に減速

一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は8月10日に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+4.3%の伸びになったと発表(図表3参照)。1-3月期の確定値+6.4%から減速。市場予想の+6.0%から下振れ。3四半期連続で減速し、2011年以来の低い伸び率。高水準のインフレと金利が消費需要に打撃を与えており、金融引き締めの必要性が低下。

経済閣僚は、農産物の価格高騰が個人消費を抑制したことに加えて、選挙が行われた前年同期と比較して、政府支出が縮小したことが要因と指摘。

「第2四半期は、観光支出は商業投資の増加により緩やかな景気拡大が見られたが、商品価格の高騰、利上げの遅行効果、政府支出の縮小、盛会的な景気減速に圧迫された」としました。

4. 景気の頭打ち感強まる

4-6月期GDPは、前期比年率▲3.6%と、前期の同+4.0%から、丸3年ぶりのマイナス成長に転じました。中期的な基調を示唆する前年同期比ベースでも+4.3%と、前期の+6.5%から鈍化しており、2年強ぶりの伸びとなるなど、足下の景気は一段と頭打ちの様相を強めています。

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、フィリピン・ペソは21年5月末に1ドル=47.67ペソの高値を付けたのち、対ドルで一貫して下落(図表4参照)。ペソの下落の要因としては、経常収支の悪化、資本の流出、ペソの下落についての中銀の容認などがあります。また、米連邦準備理事会(FRB)がテーパリング(資産買い入れの縮小)、利上げの意向を示唆したため、新興国から資金が流出しました。

22年に入ってからは米国の物価の大幅上昇、FRBによる大幅利上げでドルが上昇。22年10月には、1ドル=58.20ペソまで下落。その後、フィリピン中銀の利上げなどにより、ペソが反発。23年3月には同54.29ペソ。その後は反落し、22年12月末と23年9月末の比較では、ペソは対ドルで▲1.81%の小幅下落。

株価は、フィリピン総合指数が20年3月31日に5,266ポイントまで下落したのち、その後は上昇に転じました。只、株価も米FRBによる大幅利上げ、世界的な商品市況高騰などにより、22年2月以降、下落基調に転じました。22年9月には5,741ポイント迄下落。その後はフィリピン経済の堅調などにより戻り調子。その後は世界景気の減速などにより、横這いに転じました。22年12月末と23年5月末との比較では、同指数は▲3.73%の小幅下落。

6. リスク要因など

今後は、世界経済の動向、米国の景気、米FRBの金融政策などにより、フィリピンの株価及び為替は影響を受けることとなりそうです。中国、米国などで景気の減速感が強まれば、その影響を受けることも考えられます。フィリピン国内のインフレ率は8月には反発しました。インフレ率が高まりペソが下落すると、同国中銀が利上げする可能性があります。

トルコ経済不透明感強まる 令和5年9月29日

1. 8月CPI上昇率加速

トルコ統計局が9月4日に発表した8月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+58.94と、前月の+47.83%から伸び率が減加速。予想の+55.9%から上振れ。

2. 政策金利を大幅引き上げ

一方、トルコ中央銀行は9月21日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+5.0%ポイント引き上げ、30.0%にすることを決定(図表2参照)。市場も+5.0%ポイントの利上げ。

8月のインフレ率が、前年同月比+59%弱に跳ね上がり、来年にかけて加速すると予想されています。同行は金融引き締めを「インフレ見通しが大幅に改善されるまで、タイムリーでかつ段階的な方法で必要なだけ更に強化する」としました。中銀は6月以降、政策金利を+21.50%ポイント引き上げ。

4-6月期成長率+3.8%

他方、トルコ統計局が8月31日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.8 (図表3参照)。前期の同修正値+3.9%(+4.0%から改定)から減速。市場予想の+3.5%から上振れ。家計輸出が好調。

5月の総選挙を控えた財政刺激策が経済成長を下支え。低金利も経済活動を下支えしましたが、中銀は6月に金融引き締めを開始しており、年内は景気減速の継続が見込まれています。

4. 景気には不透明感

上記の通り、4-6月期GDP成長率は前年同期比+3.84%と、伸び率は鈍化する一方、前期比では年率+14.6%。大地震の影響で前期がマイナス成長となった反動もあり、高成長。インフレ鈍化による購買力押上が家計消費を押し上げ、ロシア人富裕層の逃避資金が住宅投資を下支え。選挙関連支出の拡大もあり、景気が拡大。

只、足下の景気は自律的なものではなく、地蔵可能性には乏しく、不透明要因が拡大。財輸出の半分近くを占めるEU景気が減速感を強めています。ロシア向けの迂回輸出や並行輸出の動きも一巡。輸出に下押し圧力がかかっています。

5. 為替と株価

ここで、トルコの為替と株価を見ましょう。13年には、経常収支・財政の赤字が比較的大きいとして、トルコは「脆弱5か国」の一角とされ、通貨は13-15年には対ドルで大きく下落(図表4参照)。15年以降も下落が継続。22年12月末から23年8月末まででも▲41.0%と大幅下落。

一方、代表的な株価指数の1つであるイスタンブール100指数は18年から20年初めにかけては軟調な動き。20年初めには新型コロナ・ウィルスの影響により株価は大きく下落したものの、その後は世界経済の回復に伴い、トルコの株価も反発。その後は下落に転じて、22年12月末と23年8月末との比較では+52.1%と大幅上昇。

6. リスク要因と課題

中銀は物価抑制のために、利上げに動いているものの、リラ相場が再び調整の動きを強めています。エルドアン大統領が痺れを切らして、シムシェスキ氏はエルカン氏を更迭する可能性があります。

足下では、リラ下落により、インフレ率は再び加速する様相を呈しています。リラ相場下落が継続すれば、エルドアン氏が再び金融緩和へと圧力増す可能性があります。内外の不透明要因が増しており、景気の動向は予断を許さない情勢であると言えます。

中国の日本化をどう考えるべきか 令和5年9月22日

1. 中国で「日本化」が進行

中国の日本かについては、699回レポートでもご報告しましたが、ここでおさらいしましょう。「日本化」には明確な定義はありませんが、1989年以降、日本経済が低迷したことは事実です。G7(主要7か国)で見ても、日本だけが2000年と2023年の一人当たりGDP(国内総生産)で見て低下しており、日本経済の停滞は顕著です。

1989年以降の約30年間で、日本では少子高齢化が急速に進展。それに伴い、GDP(国内総生産)成長率の低下、金利の低下、賃金の停滞、企業の国際競争力の低下、国及び地方の財政の著しい悪化、株価及び不動産価格の大幅低下といった減少が見られました。

1989年以降には、いわゆる「バブルの崩壊」として、特に不動産価格の大幅な下落が見られました。確かに不動産価格が逆資産効果を齎し、景気の悪化に拍車をかけた面はあるかもしれません。只、不動産及び株価の下落は、成長率の低下、企業の国際競争力の低下の結果であるとみるべきでしょう。

1989年以前の日本は、不動産価格の上昇に依拠する「土地本位主義」であったと言えます。典型的な例がダイエー。同社は土地を担保として店舗数を拡大しましたが、不動産価格の下落と共に経営が行き詰りました。

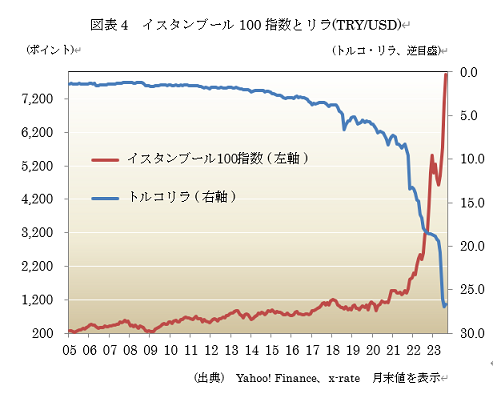

2. 世界の出生率ランキング

日本では嘗て高度経済成長が実現しましたが、現在の各国の出生率はどうでしょうか。

アメリカ合衆国中央情報局(CIA)が発表している「The World Factbook」によると、2023年(推定)の合計特殊出生率の最新ランキングは以下のとおり(図表2参照)。

1位ニジェール、2位アンゴラなど、上位10位までは全てアフリカの国。先進国では、フランス102位で2.02、米国137位で1.84、英国178位で1.63など。日本も215位1.39と振るいませんが、中国も211宇井211位1.44と低迷。

日本では1989年、即ち平成元年に日経平均などの株価指数が最高値を付け、平成2年頃から不動産価格が急激に下落。背景として、労働力が相対的に拡大するいわゆる「人口ボーナス」が終了したことが大きな一因となっています。

中国も、一人っ子政策により、既に労働人口が減少。総人口も減少に転じており、人口動態からは、高成長を望めなくなっています。

3. 不動産市場が低迷

日本では、1989年位に土地の値段がピークをつけて、その後には大幅に下落。日本経済低迷の一因となりました。

他方、国家統計局が16日発表した8月の主要70都市の新築住宅価格動向によると、前月比で価格が下落した都市は全体の74%に当たる52都市。7月から3都市増加。上昇したのは17都市、横這いが1都市。

日本以上に、中国経済は不動産投資に依存してきました。輸出、固定資産投資に代わるものとして、家計消費が期待されてきました。家計消費和伸びず、現在中国では不動産大手の経営難が問題となっています。

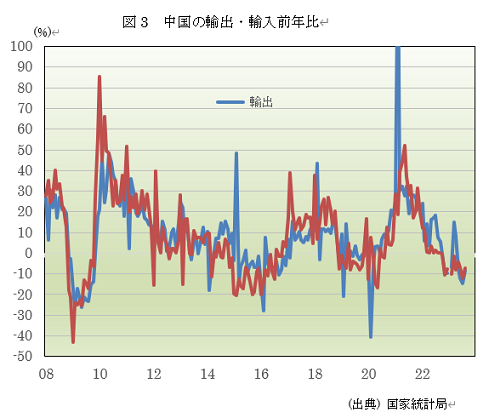

4. 8月輸出入とも予想ほど減少せず

では、貿易については、どうでしょうか。

中国税関総署が7日発表した8月の貿易統計によると、輸出は前年同月比▲8.8%、輸入が▲7.3%(図表3参照)。いずれも前月からマイナス幅が縮小して、市場予想より小幅にとどまりました。只、外需と国内消費の低迷が企業業績の重石となる状況が継続・

輸出のマイナス幅は7月の▲14.5%か減り、市場予想の▲9.2%から上振れ。輸入も減少の度合いが前月の▲12.4%から鈍化して、予想の▲9.0%から上振れ。

8月の貿易黒字は683億6000万ドルと、前月の806億ドルから黒字幅が縮小。市場予想の738億ドルから下振れ。

高度成長期における日本では、自動車、電気機械など、輸出産業が成長を支えました。それらの銘柄は、時価総額において、世界の上位に入っていました。

中国は従来、安価な労働力が背景として、世界の工場と呼ばれてきました。賃金の上昇。少子高齢化による労働力の不足などにより、中国の輸出が今後停滞する可能性があります。

インド景気好調を持続 令和5年9月15日

1. 消費者物価指数上昇率が減速

まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が9月12日発表した8月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+6.83%(図表1参照)。前月の+7.44%から減速。市場予想の+7%から下振れ。

2. 4-6月期成長率+6.1%に加速

続いて、インド統計局が31日に発表した4-6月期成長率は、前年同期比+7.8%(図表2参照)。前期の+4875(改定値)から加速。市場予想の+7.7%から上振れ。伸び率は昨年4-6月期の+13.1%以来の高い伸び。

サービス業が好調であったのと、需要が旺盛であったことが成長率を後押し。只、モンスーン期の雨量が平年を下回っていることが、今後の成長を抑制する可能性があります。

多くのエコノミストは、乾燥した状況が、今後数四半期の成長に悪影響を与える可能性がある指摘。8月の同国の高数量は、過去100年間超で最も少なくなりました。9月は平均的な降雨量になると予想されています。

3. 政策金利を据え置き

他方、インド準備銀行(中央銀行)は8月10日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを6.5%に据え置くことを全員一致で決定(図表3参照)。据え置きは市場の予想通りで、3会合連続。食費価格がインフレ率を押し上げる事態となれば、政策担当者は行動する用意があるとしました。

同政策委員会は、昨年4月に導入された「緩和の巻き戻し」に重点を置く姿勢について、5対1で継続を決定。エコノミスト20人中19人の予想を一致。1人は文言の変更を予想していました。

4. G20で存在感

一方、主要20か国・地域(G20)が9日、インドの首都ニューデリーで開幕。首脳宣言を巡っては、ロシアによるウクライナ侵攻に関する表現でロシア、中国と西側諸国が対立して、調整が難航。「全ての国が、領土獲得のための武力による威嚇や行使を引けなければならない」とする宣言を採択。ロシアによる核の脅しを念頭として「核兵器の使用や威嚇は許されない」としました。

G20では、全会一致が原則の首脳宣言を出せるかどうかが焦点となっていました。宣言は「G20は地政学的な安全保障問題を解決する場ではない」としつつ、世界の食料供給やエネルギー安全保障に与える影響を強調。

今回のG20には中ロ両国の首脳が欠席。インドはかねてから中国と、グローバルサウスの盟主を争う姿勢を示してきましたが、G20が首脳宣言を出したことにより、存在感を高めました。

5. 株価と為替

まず、為替については、インド・ルピーはドルに対して、2007年以降に一貫して下落(図表4参照)。2022年12月末と2023年8 月末との比較では、+0.03%とほぼ横這い。

株価は代表的な株価指数の1つであるSENSEX30指数が、20年末の58,253ポイントから3月末には29,468ポイントへと急落。但、その後は米FRBによる金融緩和、ワクチンの開発進展などにより、急回復。21年10月には59306ポイント迄上昇。22年12月末と23年8月末との比較では、+6.55%の小幅上昇。

一方、代表的な株価指数の1つであるボベスパ指数は、19年末の115,964ポイントから20年3月には74,640ポイントへと大幅下落。その後、21年5月末には126,216ポイントに回復。昨年12月末比で、今年8月末には+5.19%と、小幅上昇。

6. 課題とリスク

インドでは来年に総選挙を予定されており、モディ首相は政権3期目入りを目指しています。外交面には欧米にも中ロにも偏らない独自路線により、グローバルサウスにおける存在感を高めようとしています。

内政面では、米、玉ねぎに対する輸出規制をするなど、自国経済優先の姿勢を示唆。

他方、インフレが再燃しており、ルピー安が燻っています。中銀は8月10日の会合では、予想通り政策金利を据え置きましたが、今後は再利上げに追い込まれる可能性もあります。

ブラジル経済減速 令和5年9月8日

1. 政策金利を引き下げ

ブララジル中央銀行8月2日の金融政策委員会で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて13.25%にすることを決定(図表1参照)。次回に会合でも、▲0.5%の利下げをする可能性が高いと示唆。市場では多くが▲0.25%ポイントの利下げを予想しており、下げ幅は予想以上となりました。今回の利下げは全員一致ではなく、4人のメンバーが▲0.25%利下げを支持。

政策委員会は声明で、「シナリオの予想通りの展開を前提として、次回以降の会合について、同幅の追加利下げを政策委員会メンバーが全員一致で予想している。ディスインフレのプロセスに必要な縮小的金融政策を維持するには、このペースが適切と政策委員会は判断する」としました。

2.インフレ率が加速

一方、ブラジル地理統計院は8月11日に、7月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+3.99%と、前月の同+3.1%から伸び率は加速(図表2参照)。市場予想の+3.93%からやや上振れ。

3. 4-6月期GDPは+3.4%

他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は9月1日に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+3.4%であったと発表(図表3参照)。10四半期連続でプラス成長。市場の+2.7%から上振れ。

農業生産が減少したものの、家計支出が堅調であったことと、石油と鉄鉱石生産が押し上げ要因となりました。

第2四半期のGDP伸び率が、前期から縮小することは広く予想されていました。只、エコノミストの予想よりは縮小幅が小さくなりました。ブラジル中銀による政策金利の引き上げペースは、▲0.50%ポイントから拡大する余地があまりないことを示唆。

5. 為替と株価

ここで、ブラジルについて株価及び為替の動きを見ましょう。ブラジル・レアルは2019年12月末の1ドル=4.01レアルから、20年にはほぼ一貫して下落し、10月末には同5.74レアル迄下落。その後やや持ち直したものの、21年12月末には同5.571レアルに下落 (図表4参照)。昨年12月末から今年8月末迄では+6.62%の上昇。

一方、代表的な株価指数の1つであるボベスパ指数は、19年末の115,964ポイントから20年3月には74,640ポイントへと大幅下落。その後、21年5月末には126,216ポイントに回復。昨年12月末比で、今年8月末には+5.19%と、小幅上昇。

6. リスク要因と課題

足下の景気を巡っては、在庫の積み上がりが下支え要因となり、今後は在庫調整が景気の足を引っ張る可能性があります。又、足下ではインフレ率が再上昇する兆しもあり、景気の重石となる事も考えられます。サウジアラビアがこのところ原油の減産を継続すると発表しており、原油価格が上昇すると予想されます。

他方、政府は法律を通じて財政の持続可能性を模索する動きを強めています。先月末公表された来年度予算には、財源が不明のものが多く、財政状況が今後想定以上に悪化する可能性があります。商品市況の一服により、経常収支赤字幅が拡大。財政状況が悪化すれば、経済の基礎的条件の脆弱性が浮き彫りとなるリスクもあります。

マレーシア経済減速 令和5年9月1日

1. マレーシアの政治状況

マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は昨年12月2日に閣僚人事を発表。翌3日に全閣僚が宣誓を行いました。首相を含む閣僚ポストは28人で、前イスマイル・サブリ政権時の32人から減少。4人いた上級相を置かず、副首相2人を任命。

同国では、政治的な対立が続いていましたが、ひとまず混乱が収拾された形。マハティール元首相の引退などもあり、世代交代が進みつつあります。

只、その後に同首相は、長女のヌルル・イザー前下院議員(42)を経済・財政担当上級相に任命。国民や野党からは、縁故主義であると批判されています。経済運営に関するすべての権限がアンワル家に集中する動きが顕在化する動きがみられる。同首相はもともとマレーシアの縁故主義を批判してきたわけですが、先祖帰りとも呼ぶ劇状況となしした。

2. CPI上昇率は鈍化

マレーシア統計庁は8月25日に、7月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.0%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の+2.4%から減速。市場予想の+2.1%から下振れ。

3. 4-6期成長率は+2.9%に鈍化

マレーシア中銀は8月18日に、4-6月期の実質GDP(国内総生産)成長率が+2.9%になったと発表(図表2参照)。前期の同+5.6%から減速。市場予想の+3.3%を上回りました(図表1)。

需要項目別では、主に輸出の落ち込み成長率低下の原因となりました。GDPのうち6割を占める民間消費は、前年比+4.3%と、前期の同+5.9%から低下。

政府消費支出は同+3.8%と、前期の▲2.2%から増加に転じました。

4. 政策金利を据え置き

一方、マレーシア中央銀行は7月6日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きはほぼ市場予想通り。景気減速とインフレ鈍化の兆しが出ていることに対応。

中銀は声明で、「金融政策生成はやや緩和的で、引き続き経済を支援している」とし、「金融政策委員会は、金融政策姿勢が物価安定下で持続可能な経済成長に引き続き寄与することを確実にする」と述べました。

5. 為替と株価の動向

次に、為替を見ると、マレーシアの通貨リンギットは、22年11月以降に上昇(図表4参照)。その後は緩やかな下落傾向。米連邦準備理事会(FRB)の利上げなどにより、新興国の通貨が売られる展開となったことなどが影響。

株価は、代表的な株価指数の1つであるKLAC指数をみると、20年初めから22年末にかけてはほぼ一貫して上昇。その後は米連邦準備理事会(FRB)による利上げなどにより、下落。只、同年秋以降には、米利上げ幅縮小の観測などにより、持ち直しました(図表5参照)。23年に入ってからも比較的順調に上昇。

6.景気に一部不透明感

同国では、昨年には内・外需の両方で底入れが進み、22年ぶりの高成長を記録。只、インフレ亢進を受けて中銀は断続的に利上げを行い、物価高と金利上昇が共存。世界経済の減速もあり、年後半にかけて

景気は頭打ちの様相。

足下のインフレ率は鈍化しているものの、リンギ安圧力があり、中銀は難しい対応を迫られるとみられます。世界的に商品市況も軟調であり、中国経済の減速もマレーシアの外需を下押しすることとなりそうです。

タイ経済鈍化 令和5年8月25日

1. 4-6月期成長率+1.8%に減速

タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は8月21日に、4-6月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.8%になったと発表。前期の2.6%(改定値)から減速。市場予想の+3.0から下振れ。輸出不振と政治の混乱が影響しました。

同期のタイのGDPは、前期で+0.2%、予想の+1.2%から下振れ。

5月の総選挙後に、新政権の発足が遅れており、10月1日から開始する新年度の歳出最終決定など、政策が停滞する可能性があります。

タイ中央銀行は、成長鈍化を受けて、観光業が齎している景気を維持するため、金融引き締めを停止する可能性があります。

2. 4月CPI伸び率は鈍化

一方、タイ商業省は5月3日に、4月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比+2.67%であったと発表(図表2参照)。前月の同+2.83%から鈍化。市場予想の+2.7%から下振れ。

3. 政策金利を引き上げ

一方、タイ中央銀行は5月31日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を+0.25%ポイント引き上げて2.00%とすることを決定(図表3参照)。利上げは概ね市場の予想通り。

同行は会合後発表した声明文で、追加利上げを決定した理由について「タイ経済は観光と個人消費を中心とし拡大しており、製品輸出は徐々回復すると予想される」と、景気回復に伴うインフレ上振れリスクを指摘。

前回3月会合時と同様「全体指数のインフレ率は伸びが鈍化しているものの、コアインフレ率は以前高水準であり、コスト上昇の価格転嫁や需要拡大によるインフレ上振れリスクがある」としました。

4. 引き続き景気減速か

同国では今後、緩やかな回復が継続する見込み。中国はゼロコロナ政策解除後も、景気が低迷しており、外需には期待できません。民間企業の設備投資意欲の低下、新内閣の発足の遅れによる公共当地の遅れも景気の足を引っ張ることになりそうです。

一方、外国人観光客は今年7月時点で累計1500万人を突破しており、タイ政府は2023年累計で2800万人(2022年は1115万人)に達すると予想。インバウンド需要の増加が、観光関連産業の更なる回復を促進するため、雇用・所得環境の改善により、民間消費の継続的な増加が期待できます。

5. 新首相を選出

一方、タイでは今年5月の総選挙後、政治の空白が続いていました。タイの議会では、9年前のクーデターで政権を追われたタクシン元首相は「タイ貢献党」が擁立した党幹部のセター氏(61)が新たな首相として選出されました。同氏は、タイの不動産開発大手「サンシリ」の元経営者として知られています。

従来政治家ではありませんでしたが、今年5月の総選挙の直前に、タクシン元首相の次女のペートンタン氏らと共に、タイ貢献党の首相候補となり、党の顔の1人として選挙に臨んでいました。

新首相選出により、ひとまず政治的混乱に終止符が打たれました。只、野党第一党の首相候補が首相とならず、民衆の軍部に対する不満が残ることとなりそうです。

6.為替と株価の動向

次に、為替を見ると過去1年で、タイ・バーツは昨年9月には1ドル=37.53バーツ程度となっていましたが、今年1月にかけて情報。その後は下落し、今年7月には同34.81バーツ程度となりました(図表4参照)。

株価について見ると、代表的な株価指数の1つであるSET指数は、20年初めには大きく下落。3月27日にはSET指数は1099.76迄下落し、その後は回復(図表5参照)。22年ははじめにかけて緩やかに上昇。その後は、米FRBによる利上げ、世界的な景気後退懸念などにより軟調な展開。

タイの景気は、引き続き中国の景気動向、米FRBの金融政策、商品市況、政治状況などに左右されることとなりそうです。中国の景気後退が鮮明となっており、タイ経済も鈍化傾向が続く可能性があります。

ロシア経済混迷 令和5年8月18日

1. 4-6月期成長率は+4.9%に回復

ロシア連邦統計局は8月11日、4-6月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+4.9%になったと発表(速報値)。1-3月期の▲1.9%から、プラス圏に回復。市場予想の+3.9%から上振れ。